Jugoslawien: Das Erbe der Bomben

Lassen sich tonnenschwere Kampfjets mit Worten aufhalten? Am 23. März 1999 gegen 13:00 versucht es Wolfgang Petritsch ein letztes Mal. Der österreichische Spitzendiplomat sitzt im Belgrader Präsidentenpalast, vor ihm der später als Kriegsverbrecher angeklagte Slobodan Milošević. Petritsch versucht den serbischen Präsidenten davon zu überzeugen, seine Armee aus dem Kosovo abzuziehen, eine Provinz, die flächenmäßig in etwa so groß ist wie Tirol. Einen Tag später fallen die ersten Bomben.

Frühling 1999. Im Kosovo begehen serbische Paramilitärs und die jugoslawische Armee Massaker an ethnischen Albanern. Hunderttausende werden aus ihren Häusern vertrieben. Bilder von brennenden Dörfern, Flüchtlingstrecks und in Tücher gehüllten Leichen füllen die Zeitungen.

Damals blickt die ganze Welt auf Österreichs unmittelbare Nachbarschaft. Jugoslawien, einst ein sozialistischer Vielvölkerstaat, zerbricht in blutigen Sezessionskriegen. Hunderttausende Tote, mehr als zwei Millionen Flüchtlinge: Eine solche Bilanz hat es in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht gegeben. Die USA und die Europäische Union sind entschlossen: Das 20. Jahrhundert darf nicht mit einem weiteren Völkermord enden. Erst vier Jahre zuvor haben Blauhelme in Srebrenica tatenlos dabei zugesehen, wie bosnisch-serbische Milizen 8000 Männer und Buben töteten. Diesen Fehler will man nicht wiederholen.

Während die NATO mit Luftschlägen droht und im italienischen Aviano bereits die Kampfflugzeuge bereitstehen, versuchen drei Diplomaten ein letztes Mal, den Konflikt mit Worten zu lösen: der Russe Boris Majorski, der US-Amerikaner Christopher Hill und der Österreicher Wolfgang Petritsch.

Petritsch, ein gebürtiger Kärntner, hat als Bub mit seiner Großmutter Slowenisch gesprochen. „Für mich war es deswegen nicht so schwer, Serbokroatisch zu lernen“, sagt er heute. Sein letztes Gespräch mit Milošević beginnt er so: „Herr Präsident, ich war gestern mit dem Peter Handke zusammen.“

Tatsächlich hat Petritsch den Abend davor in Chaville verbracht, einem Vorort von Paris. Dort, in einem unverputzten Sandsteinhaus mit Garten, lebt der Schriftsteller Peter Handke, auch er ein Kärntner, aber anders als Petritsch nicht Diplomat, sondern bekennender Milošević-Anhänger. „Handke hat gekocht, wir haben getrunken und geredet“, erzählt Petritsch im Gespräch mit profil. Der Dichter wettert gegen die „kriminelle“ NATO, ziemlich emotional, wie Petritsch heute findet, aber auch ein bisschen naiv, weil er „naturgemäß keinen Schimmer“ von den diplomatischen Abläufen hatte.

Petritsch kommt gerade aus Rambouillet, unweit Paris, wo Serben und Kosovo-Albaner in einem Schloss wochenlange Verhandlungen geführt haben – vergeblich. Die Delegationen weigerten sich sogar, an einem Tisch zu sitzen. Petritsch musste ihre jeweiligen Botschaften von einem Flügel des Schlosses in den anderen überbringen. Die Friedensverhandlungen scheitern an der Frage, ob einer NATO-geführten Friedenstruppe Bewegungsfreiheit in Jugoslawien ermöglicht wird. Belgrad wollte verhindern, dass der Kosovo unabhängig wird, wie zuvor schon Slowenien und Kroatien. Unter dem sozialistischen Langzeitpräsidenten Josip Tito war Kosovo eine autonome Provinz, nicht aber eine Teilrepublik gewesen, was den Gang in die Unabhängigkeit erschwerte. Immerhin besaßen die Albaner Minderheitenrechte, durften ihre Sprache sprechen und genossen politische Repräsentation.

Als Tito 1980 stirbt, gedeiht der Nationalismus. 1989 entmachtet Milošević die Autonomie im Kosovo durch eine gewaltsame Verfassungsänderung. In Schulen wird fortan Serbisch gesprochen, Albaner werden zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Nach Jahren des friedlichen Widerstandes tritt ab 1996 die UÇK auf den Plan, eine albanische Guerilla-Armee, die Attentate auf serbische Polizeistationen und vereinzelt auch Zivilisten verübt. Die Gewaltspirale beginnt sich zu drehen. Als die internationale Gemeinschaft vermittelt, herrscht längst Bürgerkrieg.

Als Petritsch Handke in Paris besucht, stehen die Bomben kurz bevor. Die beiden kennen sich seit 1980, als Petritsch, damals Sekretär von Bundeskanzler Bruno Kreisky, eine Lesung organisierte. Im Lauf der nächsten Jahre wird sich Handke stark mit Serbien solidarisieren, aus Sicht seiner Kritiker auch Kriegsverbrechen bagatellisieren. 2006 hält er auf dem Begräbnis von Milošević eine Rede und erklärt später, dieser Tag sei für ihn der Untergang Jugoslawiens gewesen. Doch der Vielvölkerstaat war bereits viel früher zerfallen, nicht zuletzt aufgrund des Nationalismus, den Milošević im Kosovo befeuerte. Später klagte Handke, der Westen habe Serbien nicht richtig verstanden. Doch als Petritsch ihn im März 1999 fragt, ob sie gemeinsam nach Belgrad fliegen wollen, um Milošević vom Frieden zu überzeugen, sagt er ab. Petritsch erwähnt Handke bei den letzten Verhandlungen trotzdem, in der Hoffnung, damit Sympathien bei Milošević zu wecken. Doch die Zeichen stehen auf Krieg.

Am 24. März gegen 15:00 packt Petritsch als letzter ausländischer Diplomat seine Koffer. „Persönlich konnte ich mir nicht vorstellen, dass bombardiert wird“, sagt er: „Ich dachte, ich bin übermorgen wieder da.“

Es kommt anders.

Mitten auf der Autobahn, eine Stunde vor Wien, erfährt Petritsch aus dem Radio von den Luftschlägen, die um 19:45 Uhr beginnen sollen. In seinen Memoiren schreibt er, dass dieser Moment für ihn auch ein „persönliches Scheitern“ war.

Als Student hatte Petritsch gegen Vietnam protestiert, einen Krieg, der weit weg war. Jetzt fand einer vor der eigenen Haustür statt, in der Stadt, in die er 1997 als österreichischer Botschafter entsandt worden war. Bomben auf Belgrad – schon wieder.

Belgrad war im April 1941 von Hitlers Luftwaffe bombardiert worden. 50 Jahre später ist es ein Bündnis aus westlichen, demokratischen Staaten, angeführt von den USA. Auch die deutsche Bundeswehr beteiligt sich – zum ersten Mal seit 1945. Aleksandar Vučić, damals Informationsminister und heute Präsident Serbiens, sprach wortwörtlich von „Nazi-Praktiken“, eine unmissverständliche historische Parallele.

„Am Ende haben sich beide Seiten verschätzt“, glaubt Petritsch. Die NATO hoffte, dass Milošević nach wenigen Tagen das Handtuch werfen würde. In Belgrad glaubte man dasselbe von der anderen Seite. Am Ende dauerte der Luftkrieg 78 Tage. Der systematischen Vertreibung der Albaner setzte er freilich nicht sofort ein Ende. Ganz im Gegenteil: Die Bomben stachelten den ethnischen Hass weiter an. Am Ende war die Hälfte der Bevölkerung im Kosovo auf der Flucht, insgesamt 800.000 Menschen.

Ob die NATO-Bomben gerechtfertigt waren, ist bis heute Anlass einer moralischen Debatte, die sich mit einer Frage zusammenfassen lässt: Ist es legitim, Menschen Leid zuzufügen, um damit noch größerem Leid vorzubeugen? Diese Frage spaltete damals auch die profil-Redaktion.

Für Europa bedeutete die Intervention nicht nur eine moralische, sondern auch eine völkerrechtliche Zäsur. Es war der erste Krieg, der nicht im Namen nationaler Interessen, sondern im Namen von Werten geführt wurde. Deutschlands Kanzler Gerhard Schröder sprach von einer „humanitären Intervention“, US-Präsident Bill Clinton vom Schutz unschuldiger Menschen.

Völkerrechtlich wirft das Erbe der NATO-Bomben bis heute einen Schatten auf das Friedensprojekt Europa. Dem Militäreinsatz fehlte die rechtliche Legitimation, konkret ein Mandat des UN-Sicherheitsrates. Die Veto-Mächte China und Russland hätten der Intervention niemals zugestimmt. „Rechtlich war das eine schwierige Situation“, erinnert sich Werner

Fasslabend, damals österreichischer Verteidigungsminister.

Fragt man Fasslabend heute, warum er für den Einsatz war, erzählt er eine Geschichte vom Sommer 1990. Damals, wenige Monate vor seiner Angelobung, trat er eine private Balkanreise an. „Ich bin mit dem Gefühl zurückgekehrt, dass eine Krise kurz bevorsteht“, sagt er im Gespräch mit profil. An seinem ersten Tag als Verteidigungsminister drückte Fasslabend seinem Kabinettschef eine Liste mit Zielen in die Hand. Ganz oben stand: „Vorbereitungen auf eine Krise in Jugoslawien.“

Österreich, seit dem Staatsvertrag von 1955 zu Neutralität verpflichtet, war und ist bis heute kein NATO-Mitglied. Anders als Italien oder Deutschland konnte es sich somit nicht am Einsatz beteiligen. Die Republik verweigerte NATO-Flugzeugen sogar, über ihren Luftraum zu fliegen. Faruk Ajeti, wissenschaftlicher Mitarbeiter am österreichischen Institut für internationale Politik (oiip) hat seine Dissertation über die Rolle des Kosovo in der österreichischen Außenpolitik geschrieben. Wiens damalige Position bezeichnet er als ambivalent: „Einerseits hat Österreich keine Überflugs-Genehmigung erteilt, anderseits hat es als EU-Mitgliedstaat die Luftschläge politisch mitgetragen.“

In Österreich löste der Kosovo auch eine verfassungsrechtliche Debatte aus. Die zentrale Frage lautete: Wie glaubwürdig ist unsere Neutralität, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft Hunderttausende vertrieben werden? Während die Sozialdemokraten auf die Neutralität pochten, forderte die ÖVP, diese den „Begebenheiten“ anzupassen. Bereits im Juni 1998 erklärte der damalige Außenminister und Vizekanzler Wolfgang Schüssel in einem Interview: „Wir wissen, dass niemand neutral bleiben kann im Konflikt zwischen dem Feuer und der Feuerwehr.“

Mit „Feuer“ war das Regime von Milošević gemeint, mit „Feuerwehr“ die NATO. War Österreich je neutral in diesem Konflikt? Ja, sagt Ex-Verteidigungsminister Fasslabend, man habe weder am Krieg teilgenommen noch Truppenstützpunkte fremder Staaten akzeptiert. Nein, meint Faruk Ajeti vom oiip: „Österreich war bei den Jugoslawienkriegen nie neutral, sondern immer auf der Seite der Opfer. Es hat ein Konsens geherrscht, dass Menschenrechtsverletzungen niemals innere Angelegenheit eines Staates sein können.“

Am 9. Juni 1999 lenkte Milošević auf Druck Russlands ein und zog seine Truppen aus dem Kosovo ab. Seitdem wächst in Belgrad und Pristina eine Generation mit diametral verschiedenen Erzählungen heran. Aus Sicht der Albaner wurde der Kosovo im Sommer 1999 befreit, bis heute steht in Pristina eine winkende Bill-Clinton-Statue. Vor zwei Jahren, zum 20. Jahrestag der Intervention, reiste der ehemalige US-Präsident in das kleine Land, um vor jubelnden Menschenmassen eine Rede zu halten. Clinton, mittlerweile 74 Jahre alt, wird im Kosovo wie ein Popstar verehrt.

Für Belgrad waren die Bomben nicht Rettung, sondern Niederlage. Die NATO gilt als Aggressor, der Serbien den Kosovo unrechtmäßig entrissen hat. „Die NATO-Bombardierung war für viele Serben die erste und einzige Kriegserfahrung im Lauf des Jugoslawienkrieges“, sagt die Osteuropa-Historikerin Elisa Satjukow von der Universität Leipzig. Satjukow hat eine serbische Erfahrungsgeschichte der Bombardierung geschrieben und dafür Tagebücher, Internet-Quellen und Zeitungen ausgewertet. In ihrem neuen Buch „Die andere Seite der Intervention“ beschäftigt sie sich mit der Frage, wie die serbische Bevölkerung diese 78 Tage erlebt hat.

Blickt man heute auf die Ereignisse von damals zurück, dann denkt man an zerbombte Gebäude, an die zerstörte Donaubrücke in Novi Sad oder orange-rötliche Flammen am schwarzen Himmel. In ihrem Buch fängt Satjukow eine Alltagsgeschichte des Ausnahmezustandes ein. Da ist von Nachbarn die Rede, die in Luftschutzbunkern und Tiefgaragen zusammenrücken, von Menschen, die Konserven und Salami horten oder zu ihrer Familie aufs Land flüchten. Aber auch von Demonstrierenden, die sich das Wort „Target“ auf die Brust pinnen. Die Osteuropa-Historikerin schreibt von Restaurants, die mit Preissenkungen locken, aber dennoch leer bleiben, von Stromausfällen, dem Zusammenbruch der Müllabfuhr und abgekochtem Wasser mit Zitronensaft. In diese Anekdoten des Alltags mischt sich die existenzielle Angst, von einem Granatsplitter getroffen zu werden. So wie die erst drei Jahre alte Milica Rakić am 17. April 1999.

Oder eine Kolonne albanischer Flüchtlinge im Kosovo, die versehentlich getroffen wird. Die NATO erklärt diese zivilen Opfer zu Kollateralschäden.

Ursprünglich hatte die NATO angekündigt, wie ein Chirurg vorzugehen und Raketen mittels lasergesteuerter Technologie in militärstrategische Ziele zu lenken. Doch um den Druck auf Milošević zu erhöhen, ging das Bündnis immer weiter in Richtung Eskalation. Nicht nur Kasernen, Ölraffinerien und Brücken wurden zerstört, sondern auch zivile Gebäude, darunter die chinesische Botschaft in Belgrad. „Es hat damals geheißen, dass die Botschaft zufällig getroffen wurde, weil das Gebäude nicht in den Karten eingezeichnet war“, sagt Ex-Verteidigungsminister Fasslabend. Rückblickend bezeichnet er es als Fehler, westliche Botschafter Militärziele definieren zu lassen. „Für mich war das Ausdruck einer amateurhaften Vorgangsweise“, so Fasslabend.

Die Osteuropa-Historikerin Satjukow stellt sich heute die Frage, welches politische Erbe die Bomben hinterlassen haben. Seit dem Machtantritt des amtierenden Präsidenten Aleksandar Vučić und seiner rechtskonservativen Serbischen Fortschrittspartei beobachtet sie ein Wiederaufleben der Gedenkkultur, aber auch eine Diskursverschiebung im Sinne eines nationalen Opfermythos.

Das beginne schon bei den Zahlen, so Satjukow: „Sie liegen seit vielen Jahren schwarz auf weiß auf dem Tisch, werden in Serbien aber nicht kommuniziert.“ Laut dem Humanitarian Law Center, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Belgrad und Pristina, starben 454 Zivilisten an den NATO-Bomben und ihren Folgen. Die serbische Regierung spricht von mindestens 2500 Opfern. Die Intervention wird als Angriff auf das serbische Volk dargestellt, obwohl im Kosovo mehr zivile Opfer zu beklagen waren.

In der Aufarbeitung des Konflikts, so Satjukow, helfe die Opferkonkurrenz nicht weiter: „Leid lässt sich nicht messen“, sagt sie, „aber abseits einer individuellen Bewältigung der Traumata muss es endlich auch eine juristische und gesellschaftliche Aufarbeitung geben. Die Debatte, was sich im Kosovo abgespielt hat, wird in Serbien bis heute nicht geführt.“ Ähnlich argumentiert Faruk Ajeti vom oiip: „Die serbische Politik tendiert dazu, über den NATO-Angriff als isoliertes Ereignis zu sprechen, verliert aber kein Wort darüber, was ihn überhaupt ausgelöst hat.“

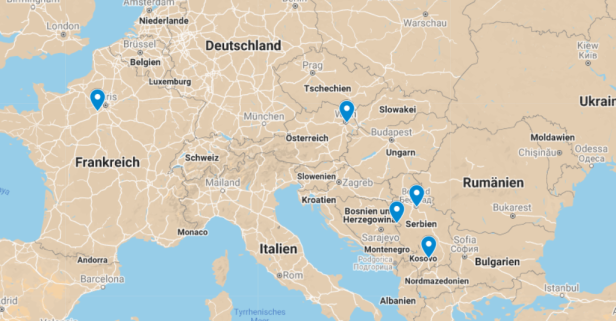

Hier eine winkende Clinton-Statue und Jubel, dort Anti-NATO-Protestzüge und Trauer. Am 9. Juni, wenn sich die Welt an das Ende des ersten NATO-Krieges erinnern wird, werden Belgrad und Pristina wieder wie zwei weit entfernte Planeten erscheinen. Dabei trennen sie nur 520 Kilometer.