Gescheiterte Überfahrten und Stille im Ozean: Flucht nach Europa

von Anna Roxvall und Johan Persson

Das Telefon klingelt. Es ist Sonntag, der 16. Februar, kurz nach sechs Uhr abends. Lam ist dran, und er hat keine Zeit zu verlieren: „Ich werde heute Nacht das Meer überqueren, sie pumpen gerade die Schlauchboote auf. Kannst du checken, ob Rettungsschiffe unterwegs sind?“

Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde, aber das macht es nicht leichter. Ich spüre einen Knoten im Bauch. Lam Magok, 28 Jahre, aus dem Südsudan, steht ein paar Kilometer östlich der libyschen Hauptstadt Tripolis am Strand; bereit, nach Europa überzusetzen.

„Haben sie dir diesmal irgendwelche Notrufnummern gegeben?“, stammle ich, während ich eine Website aufrufe, die alle Schiffe in dem Gebiet anzeigt. Ein Rettungsschiff der deutschen Nichtregierungsorganisation Seawatch kreuzt gerade vor der tunesischen Küste. Die „Ocean Viking“ der HIlfsorganisation SOS MEDITERRANEE scheint in Richtung Libyen unterwegs zu sein, aber noch sehr weit entfernt.

„Ja, ich habe die Nummer, die du mir letztes Mal gegeben hast“, sagt Lam. „Ich muss jetzt los.“ Er legt auf. Ich schicke ihm eine Textnachricht: „Gibt es jemanden, den ich kontaktieren soll, falls ich nichts mehr von dir höre?“ Keine Antwort.

Das erste Mal trafen der Fotograf Johan Persson und ich Lam Magok im Mai 2019. Er war damals seit über einem Jahr im Internierungslager Tajoura östlich von Tripolis eingesperrt. Während unseres Besuchs hatten die Truppen des Warlords Khalifa Haftar gerade eine Offensive gestartet, um die libysche Hauptstadt zu erobern. Schwere Kämpfe wüteten wenige Kilometer entfernt von uns. Die Explosionen waren laut und deutlich zu hören, das Internierungslager war wenige Tage zuvor beinahe von einer Bombe getroffen worden. „Wir bleiben in Kontakt …“, versprach Lam, als wir im Gefängnishof heimlich Telefonnummern austauschten. Dann fügte er hinzu: „Aber ich kann ehrlich nicht sagen, ob ich das hier überleben werde.“

Zu diesem Zeitpunkt rückte der Krieg einmal mehr die Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der libyschen Küstenwache ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Während zehntausende Libyer vor den Kämpfen entlang der Frontlinien geflüchtet waren und sich jetzt um Lebensmittel und Seife anstellten, wurden die Internierungslager mit immer neuen Flüchtlingen und Migranten gefüllt, die nach Libyen kamen. Die EU hatte jemanden gesucht, der ihr die Arbeit abnahm, und die Wahl war auf die libysche Küstenwache gefallen. Im Austausch für neue Schiffe, Ausbildung und politische Unterstützung für die Regierung in Tripolis bekam die EU die nötige Hilfe, um die zentrale Route im Mittelmeer für Migranten und Flüchtlinge zu sperren.

Tausende waren bereits in den ersten Monaten des Jahres 2019 verhaftet und in das Kriegsgebiet zurückgebracht worden, und die Zahl der Migranten, die Italien in Booten erreichten, war um 90 Prozent zurückgegangen. Angesichts dieser Zahlen war die Politik ein voller Erfolg – aber um welchen Preis?

Wenige Wochen nach unserem Besuch wurden die Befürchtungen wahr: Tajoura wurde von einem Luftschlag getroffen, einer der Hangars dem Erdboden gleichgemacht, mehr als 50 Migranten kamen dabei ums Leben.

Lam war verschwunden. Anrufe landeten direkt in seiner Voicemail. Zwei Monate später reisten Johan und ich erneut nach Libyen, um nach ihm zu suchen. Wir fanden ihn in einer Küstenstadt namens al-Aloos. Es war ihm gelungen, aus Tajoura zu entkommen, und hier, am Ufer des türkisen, schäumenden Ozeans, plante er einen neuen Versuch, Europa zu erreichen. Er war längst vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (Unhcr) als „person of concern“ registriert worden, also als hilfebedürftige Person, doch das hatte seine Lage nicht verbessert. Er war drei Mal auf offenem Meer verhaftet worden, eingesperrt und misshandelt, und der Luftangriff auf Tajoura war so etwas wie der traurige Höhepunkt seiner Odyssee. Er sagte, er habe die Welt lange um Hilfe gebeten, aber keine Antwort erhalten. „Ich muss mich selbst aus dieser Lage befreien.“

Und so verbringe ich an diesem Sonntag im Februar eine schlaflose Nacht. Die Wassertemperatur im Meer vor Tripolis beträgt um diese Jahreszeit rund 17 Grad Celsius, lese ich. Ein Mensch kann zwei bis sieben Stunden im Wasser aushalten, ehe er bewusstlos wird. Das Telefon bleibt stumm.

24 Stunden später erreicht mich eine lapidare Textnachricht: „Wir haben internationale Gewässer erreicht, aber wir wurden von der libyschen Küstenwache zurückgebracht. Wir sind in einem Gefängnis in Tripolis.“ Lam schreibt, dass er glaubt, in einer Art Polizeistation festgehalten zu werden, aber dass er wohl bald in ein Gefangenenlager transferiert werde. Er sagt, er und andere Migranten seien geschlagen worden und dass sie seit der Früh, als sie vom Schiff gebracht wurden, nichts zu essen bekommen hätten. Er schickt ein paar unscharfe, heimlich geschossene Fotos von jungen, rauen Afrikanern zwischen Matratzen und Decken.

„Postet sie jetzt nicht“, schreibt er. Dann herrscht wieder Stille. Bald darauf verändert sich die Welt um uns herum. Ein neues Coronavirus hat die chinesische Provinz Wuhan im Griff, wenig später werden Fälle im ganzen Land registriert, und dann breitet sich das Virus rund um den Globus aus. Die Seuche bekommt einen Namen: Covid-19. Europa schließt seine Tore und wendet sich sich selbst zu. Von Lam ist nichts mehr zu hören. Doch eines Tages bekomme ich eine Nachricht eines Unbekannten auf Facebook. Er nennt sich James, und mein Adrenalinpegel steigt, als ich lese, dass er mir Grüße von einem Inhaftierten in Libyen bestellt: „Sein Name ist Lam Magok, und er möchte, dass Sie wissen, wo er ist.“

Es ist seit Monaten das erste Lebenszeichen. James, der ebenfalls aus Südsudan stammt, schreibt, dass sie eine Zelle geteilt hätten. Er berichtet weiter, dass Lam vor ein Gericht gestellt und wegen unerlaubter Einreise zu drei Monaten Haft verurteilt worden sei. Derzeit befinde er sich im Hochsicherheitsgefängnis Jadida in Tripolis.

„Er ist so etwas wie mein Bruder geworden“, schreibt er. Drei Wochen zuvor waren sie getrennt worden, als James von Jadida in ein inoffizielles Gefängnis auf dem Gebiet des internationalen Flughafens Mitiga gebracht wurde. Jetzt werde er gezwungen, für eine Pro-Regierungs-Miliz zu arbeiten, die das Gebiet kontrolliert. Für sie müsse er Munition auf Lastwagen laden und Granatenwerfer abfeuern. Der Flughafen sei Ziel täglicher Drohnenangriffe, er habe schon mehrere Migranten sterben sehen.

„Wir sind hier vielen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgesetzt“, schreibt er. Außerdem will er gehört haben, wie der Gefängnisboss davon gesprochen habe, dass auch Lam nach Mitiga gebracht werden soll. „Ich habe ihn gebeten, das nicht zu tun, ich will nicht, dass meinem Bruder etwas zustößt.“

Wieder vergehen zwei Monate ohne neue Information und ohne jeden Kontakt. James entgeht nur knapp einem Raketenangriff und flüchtet aus Mitiga, aber von Lam hören wir nichts. Gemeinsam rekonstruieren wir die Ereignisse, die zu seiner Verhaftung geführt haben. James gelingt es, den Kapitän des Bootes ausfindig zu machen, mit dem Lam nach Europa übersetzen wollte. Er berichtet, dass sie in der Nacht des 16. Februar mit drei Schlauchbooten von Garabuli in Richtung Malta losgefahren seien. Lams Boot war das erste, die anderen beiden legten zwei Stunden später ab.

Sie kämpften mit einem Gegenwind von fünf Metern pro Sekunde, weshalb die Boote nur sehr langsam vorwärtskamen, aber sie erreichten ohne Probleme internationale Gewässer. Nach Sonnenaufgang beobachteten sie ein Flugzeug in geringer Höhe, und am Nachmittag kam ein Schiff auf sie zu. Es war die libysche Küstenwache.

„Sie wussten genau, wo sie hinfuhren, sie lenkten geradewegs auf uns zu“, sagt der Kapitän. Europäische Schiffe patrouillieren nicht länger vor der libyschen Küste. Sie wollen nicht das Risiko eingehen, auf Migrantenboote zu treffen, die in Seenot sind. Stattdessen betreiben sie die Aufklärung aus der Luft. So können sie Migrantenboote früh ausmachen und die libysche Küstenwache informieren. Das bringt uns notgedrungen zur Frage: War Lams Verhaftung das Ergebnis eines Aufklärungsfluges der Europäischen Union?

Diese Frage drängt sich noch deutlicher auf, nachdem wir Lam endlich gefunden haben. Er ist in der Zwischenzeit nach Mitiga gebracht worden und hat es geschafft, an ein Telefon zu kommen. Auf einem heimlich aufgenommenen Video sehen wir ihn in einem blauen T-Shirt und zerrissenen Jeans barfuß am Boden sitzen, umgeben von leeren Wasserflaschen und Bauschutt. Im Hintergrund ist ein weißes, halb fertiges Gebäude auszumachen. Der Flughafen ist völlig zerbombt. Lam sagt, dass ihn die Miliz, die den Flughafen kontrolliert, mit vorgehaltener Waffe zwingt, am Bau zu arbeiten; Jeden Tag, von acht Uhr früh bis lange nach Mitternacht. Lam verrichtet somit Sklavenarbeit für den libyschen Staat.

Wir kontaktieren Sergio Scandura, einen italienischen Journalisten, dessen Spezialgebiet die Überwachung des Mittelmeers durch die EU ist. Wir wollen versuchen, herauszufinden, ob es Logeinträge von dem Tag gibt, als Lam auf offener See verhaftet wurde.

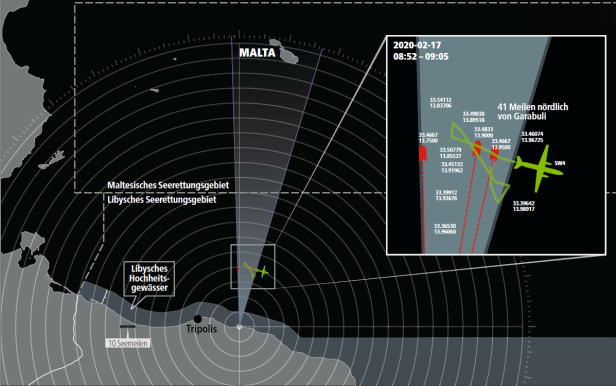

Scanduras Suche ist erfolgreich: Am 17. Februar, um 8.50 Uhr, taucht ein Flugzeug mit der Registrierungsummer N919CK am Bildschirm auf. Es handelt sich um eine Maschine vom Typ Metroliner SW4, ein zweimotoriges Turbopropflugzeug, das im Rahmen der EU-Operation „Sophia“ genutzt wird. Es fliegt in einer Höhe von 600 Metern, in einem Kurs, der an eine etwas verzerrte Acht erinnert, rund 41 Seemeilen nördlich von Garabuli.

So sieht die Route üblicherweise aus, wenn sie etwas entdeckt haben. Das Flugzeug scheint um ein oder zwei Boote zu kreisen, sagt Scandura. Es könnte sich sehr wohl um Lams Boot handeln, um das die Maschine da kreist, und wir verwenden mehrere Wochen darauf, das zu belegen. Schließlich bekommt Johan die Koordinaten, die von Italien am 17. Februar an die libysche Küstenwache übermittelt wurden. Als er sie auf der Karte einträgt, in der bereits die Flugroute markiert ist, ergibt es eine beinahe perfekte Übereinstimmung. Das Flugzeug befindet sich direkt über zwei der drei Boote. Wir haben mit großer Wahrscheinlichkeit das Flugzeug identifiziert, das Lam in die Sklaverei geschickt hat.

3. November 2020, Sonnenaufgang. Lam schläft nicht, um zu vermeiden, auf die übliche Weise von den Gefangenenwärtern geweckt zu werden. Er hört die Schreie von Mitgefangenen, die mit Plastikschläuchen wachgedroschen werden. Die Temperatur draußen beträgt rund 15 Grad, aber die Baracken sind schlecht isoliert. Kälte und Feuchtigkeit kriechen Lam in die Knochen.

In den vergangenen Wochen hat Lam begonnen, den Glauben daran zu verlieren, dass er irgendwann aus all dem rauskommt. Er hat in den Jahren, die er nun schon in Libyen feststeckt, einige Gefängnisse gesehen, aber keines war so schlimm wie Mitiga. Es kommt ihm vor, als hätte die Welt da drinnen alle Farben verloren. Seine Träume verblassen und sterben. Eigentlich hat er seine Strafe bereits abgesessen, aber man macht keine Anstalten, ihn gehen zu lassen. Stattdessen werden immer neue Migranten hierhergebracht, um zu arbeiten. Er realisiert, dass es nur zwei Wege gibt, diesen Ort zu verlassen: Tod oder Flucht.

Die Gefangenen werden in drei fensterlose, dunkelblaue Fahrzeuge verfrachtet, aber Lam nimmt davon kaum Notiz. Die Gedanken in seinem Kopf versetzen ihn in freudige Erregung und bescheren ihm weiche Knie. Er hat sich drinnen mit jemandem angefreundet, der ihm dabei helfen kann, zu entkommen. Sie haben monatelang darüber gesprochen, aber es war immer eine verschwommene Vorstellung irgendwann in ferner Zukunft. Bis jetzt. Ist heute der Tag, auf den er gewartet hat?

Um zehn Uhr morgens haben sie bereits gute zwei Stunden gearbeitet, ohne Frühstück. Lams Magen ist arg durcheinander. Er bittet um Erlaubnis, auf die Toilette gehen zu dürfen. Dann bekommt er das verabredete Zeichen. Alles geht jetzt schnell. Als er aus der Toilette kommt, steht ein Fahrzeug davor, das auf ihn wartet. Er hat keine Zeit nachzudenken, er tut, was man ihm sagt. Öffnet die Tür und klettert unter den Rücksitz. Er hört sein Herz pochen, als der Motor anspringt. Der Fahrer fährt schnell. Vielleicht zu schnell? Lam fürchtet, dass die Leute Verdacht schöpfen.

Aber dann hält das Auto an. Man sagt ihm, er soll aussteigen, und sein Retter verschwindet so schnell, wie er aufgetaucht ist. Lam steht an einer Straßenecke in Tripolis, weniger als einen Kilometer von Mitiga entfernt, und fragt sich, was gerade geschehen ist. Eine Stunde später sitzt er auf einer Couch, neben ihm sein Freund James.

Es ist ein glückliches Ende, und ich überlege, ob es tatsächlich das Ende ist. Wir haben Lams Weg mehr als eineinhalb Jahre lang verfolgt; durch Internierungslager, Luftschläge, Gefängnisse und ein lebensgefährliches Meer.

Aber es wäre ein faules Ende, denn natürlich geht die Geschichte weiter. Lam ist aus dem Gefängnis befreit, aber er ist nicht frei. Das dämmert ihm nach ein paar Tagen, und es vertreibt die anfängliche Erleichterung. Er ist immer noch in der Stadt Tripolis, wo auf Migranten wie ihn größere Gefahren denn je warten.

„Ich muss hier raus“, sagt er, als wir eines Abends per Videocall miteinander reden. „Was wirst du tun?“, frage ich. „Ich weiß es nicht, aber ich möchte zumindest zum Unhcr gehen, um zu sehen, ob es in meinem Fall irgendwelche Fortschritte gibt.“

Und so beginnt alles von vorn, wie in einem verfluchten Karussell. Lam bekommt einen Termin beim Unhcr in Tripolis, aber niemand hat eine Antwort für ihn. Als wir das nächste Mal miteinander sprechen, haben James und Lam begonnen, zu überlegen, über Marokko nach Spanien zu gehen, wenn sie irgendwo das Geld dafür auftreiben können.

„Marokko ist anders, ich glaube nicht, dass sie Migranten da jahrelang in Gefängnisse sperren“, sagt Lam. Und: „Ich habe keine Angst vor dem Meer, ich habe Angst vor dem Gefängnis. Wenn du in Haft stirbst, stecken sie deine Leiche in einen Sack und werfen ihn weg, ohne jemandem zu sagen, was passiert ist.“

„Du meinst also, es ist besser, auf hoher See umzukommen“, sage ich, und ich weiß nicht, ob es noch eine Frage ist oder eine Feststellung. „Es ist besser“, sagt Lam, „denn dann bist du wenigstens irgendwohin unterwegs.“