Putins bester Mann: Ist Donald Trump ein Einflussagent Russlands?

Von Siobhán Geets

Schriftgröße

Das Eis bricht an einem sonnigen Freitagmorgen in Hamburg. Es ist der 7. Juli 2017, der Tag, an dem Donald Trump und Wladimir Putin einander das erste Mal begegnen. Das Treffen im Rahmen des G20-Gipfels ist zwar erst für den Nachmittag geplant, doch die beiden laufen einander zufällig schon in der Früh in den Hamburger Messehallen über den Weg. „Wir sehen uns gleich“, raunen sie einander zu, und Trump tätschelt Putins Arm.

Mehr als zwei Stunden dauert das Gespräch zwischen dem US-Präsidenten und seinem russischen Amtskollegen, die Chemie stimmt. „Es ist mir eine Ehre“, sagt Trump, und Putin meint, der US-Präsident sei in Wirklichkeit ganz anders als der „Fernseh-Trump“. Zwischen Russland und den USA herrschte lange Eiszeit, doch nun will man nach vorn blicken.

Acht Jahre später sind die Beziehungen so gut wie lange nicht mehr. In seiner zweiten Amtszeit nähert sich Trump Russland an und bricht mit alten Alliierten. Am Mittwoch der abgelaufenen Woche überzog er die Welt mit Strafzöllen, Russland fehlte in der Liste. In Europa unterstützen Trump und sein Team rechtspopulistische und prorussische Kräfte, traditionelle Partner stoßen sie vor den Kopf. Während russische Truppen weiterhin die Ukraine bombardieren, kann Putin auf Wirtschaftsdeals mit den USA und ein Ende der Sanktionen hoffen.

In Europa setzt sich die Überzeugung durch, dass Amerikas Präsident aufseiten Russlands steht. Trump ist sicher, dass Putin Frieden will, dabei ist dieser bislang keinen Zentimeter von seinen Forderungen abgerückt. Russlands Präsident will die Garantie, dass die Ukraine niemals der NATO beitritt, er verlangt eine Rückabwicklung der NATO-Osterweiterung und die Abrüstung der Ukraine.

Und Trump? Der verliert kein böses Wort über Putin. Die Schuld an Russlands Angriffskrieg sieht er bei der Ukraine, dessen Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt er einen „Diktator“ und erniedrigt ihn bei einem Besuch im Weißen Haus. Gegenüber Putin machte er Zugeständnisse, noch bevor die Verhandlungen über einen Waffenstillstand überhaupt begonnen hatten. Unhinterfragt übernimmt Trump das Narrativ des Kremls.

Es scheint, als habe Putin Trump um den Finger gewickelt – genau, wie Europa befürchtete.

Der amerikanische Präsident halte Putin für seinen Freund, sagte Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton kürzlich in einem Interview mit der „Zeit“: „Da es bei Trump nur um persönliche Beziehungen geht, wird Putin alles bekommen, was er will.“

Der Agent übernimmt Operationen und Aufgaben und bekommt Geld. Die Beziehung zum Asset ist loser, es geht um den Handel mit Gefälligkeiten: Ich gebe dir eine Million Dollar, du bist nett zu mir.

Craig Unger

Journalist, Buchautor

Die persönlichen Beziehungen Trumps zu Moskau, zu sowjetischen Spionen und reichen Russen mit dubiosem Hintergrund reichen länger zurück, als den meisten Menschen bewusst ist. Sie sind geprägt von Schmeicheleien, von schmutzigen Tricks und vor allem von viel, viel Geld. Ihren Anfang finden Trumps Beziehungen zu Russland in den 1980er-Jahren in New York – möglicherweise in einem Geschäft für Elektrowaren mit dem Namen „Joy-Lud“.

New York, 1980er: Beginn einer Langzeitbeziehung

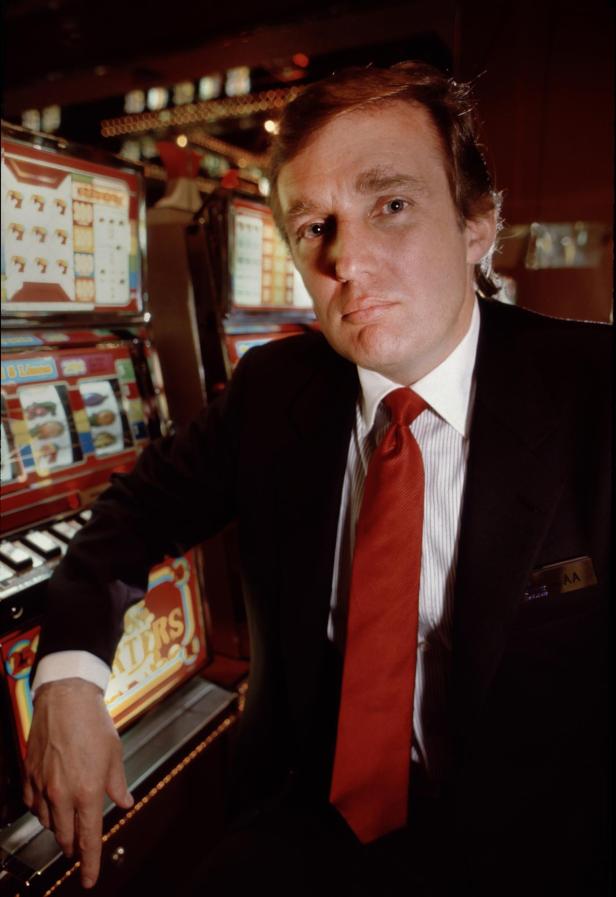

Mitte der 1980er-Jahre ist Donald Trump ganz oben angekommen. In seiner Heimatstadt kennt ihn jeder, Trump ist so etwas wie der Bad Boy der New Yorker Schickeria. Es ist die Zeit, in der auch der KGB auf ihn aufmerksam wird.

Es gibt etliche Bücher über Trumps Russland-Connections, einige davon lesen sich wie Romane von John Le Carré, eines aber fehlt in keinem von ihnen: eine respektable Sammlung sowjetischer Spione.

Bücher zum Thema

- "Verrat. Geheime Treffen, schmutziges Geld und wie Russland Trump ins Weiße Haus brachte", Luke Harding 2017, Siedler Verlag. 368 S., ab EUR 16,–

- "Putins Netz. Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste", Catherine Belton 2022, Verlag Harper Collins. 689 S., ab EUR 16,50,–

- "American Kompromat. How the KGB cultivated Donald Trump and related tales of sex, greed, power, and treachery", Craig Unger 2021, englische Orginalversion, Dutton Verlag. 351 S., ab EUR 22,–

- "Trump in Putins Hand. Die wahre Geschichte von Donald Trump und der russischen Mafia", Craig Unger 2018, Econ Verlag. 465 S., ab EUR 22,–

- "Ungefiltert: Trump, Russland und der globale Kampf um die Demokratie", Christopher Steele 2024, C.H. Beck, 336 Seiten, 28,–

Einer davon ist Juri Schwez, damals als KGB-Major in Washington stationiert. Laut Schwez hat der Besitzer eines Elektrofachhandels in Manhattan Trump Mitte der 1980er als sogenanntes „Asset“ rekrutiert, also als Einflussagent, der womöglich gar nicht weiß, dass er rekrutiert wurde. In seinem Buch „American Kompromat“ beschreibt der US-Journalist Craig Unger detailliert, wie sich das damals zugetragen haben soll. Im Interview mit profil erklärt er, was das Ziel gewesen sei: „Beziehungen zu Geschäftsleuten aufzubauen, die Macht und Geld haben.“

Trump ist damals nicht der einzige Unternehmer auf dem Radar des KGB. Doch er soll sich viele Jahre später als das mit Abstand wertvollste Asset erweisen.

Für Moskau scheint es sich gelohnt zu haben.

Ab Mitte der 1980er-Jahre nehmen auch die Beziehungen Trumps zur russischen Mafia ihren Anfang, die Jahrzehnte andauern sollen. In New York ist der Trump Tower eines von wenigen Gebäuden, in die Käufer anonym investieren und so ihr Geld waschen können. Der Wolkenkratzer in der Fifth Avenue in Manhattan ist ein Fantasiegebilde aus Gold, Diamanten und Marmor: Unten befindet sich ein Konsumpalast mit Luxusläden, ganz oben residiert Trump. In den Apartments unter seiner Suite haben sich saudische Prinzen einquartiert, Celebrities wie Michael Jackson – und bald auch eine Reihe russischer Gangster.

Mindestens 13 Apartments verkauft Trump in den ersten Jahren an Mitglieder der russischen Mafia, die auf diese Weise ihre Dollar legalisieren. Wie viele Millionen es in all den Jahren insgesamt waren, ist nicht bekannt, nur so viel: Laut einer Recherche von „BuzzFeed“ wurden mehr als 1300 Apartments, ein Fünftel aller seit den 1980er-Jahren in den USA verkauften Eigentumswohnungen der Marke Trump, „in geheimen, bargeldlosen Transaktionen veräußert, die es den Käufern ermöglichen, einer rechtlichen Prüfung zu entgehen“.

Donald Trump hat immer geleugnet, jemals finanzielle Mittel aus Moskau erhalten zu haben. Doch er war jahrelang umgeben von russischen Geschäftsleuten, von Mitgliedern der russischen Mafia und von Agenten.

Im Jahr 1987 wird schließlich Juri Dubinin, der sowjetische Botschafter bei den Vereinten Nationen (und bald darauf sowjetischer Botschafter in Washington), auf Trump aufmerksam. Auf dessen Einladung fliegt New Yorks bekanntester Immobilienmogul das erste Mal nach Moskau. Der Kalte Krieg ist noch im Gange, doch das hindert Trump nicht daran, gemeinsam mit der sowjetischen Regierung ein Luxushotel mitten in Moskau zu planen. Daraus wird zwar nichts, für Trump war es dennoch „eine außergewöhnliche Erfahrung“, wie er in seinem Buch „The Art of the Deal“ von 1987 zu Protokoll gibt.

Eines führte zum anderen, und nun sprach ich über den Bau eines großen Luxushotels gegenüber dem Kreml, in Zusammenarbeit mit der sowjetischen Regierung.

Donald Trump

Auszug aus "The Art of the Deal"

In Moskau übernachtet Trump im National Hotel, mittlerweile bekannt dafür, dass die Zimmer verwanzt waren, dass dort sogenannte Kompromate entstanden, mit denen der KGB einflussreiche Geschäftsleute erpressen konnte. Gut möglich, dass der KGB damals eine Akte über Trump angelegt und ein erstes psychologisches Profil erstellt hat.

Die Reise scheint Trump beeindruckt zu haben. Zurück in New York erfindet er sich neu, interessiert sich plötzlich für Außenpolitik. In drei großen Tageszeitungen schaltet er einige Wochen nach seiner Rückkehr ganzseitige Anzeigen, die Moskau gefallen haben dürften. Trump fordert darin das Ende der US-Unterstützung für strategische Verbündete wie Japan, wettert gegen die Alliierten Amerikas und stellt die Führungsrolle der USA in der NATO infrage. Und er spielt das erste Mal mit dem Gedanken, sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen ins Spiel zu bringen. Im Oktober 1987 fliegt er zu den Vorwahlen der Republikaner nach New Hampshire und hält seine erste politische Rede. Das Publikum liebt ihn. Doch aus der Kandidatur wird vorerst nichts.

In den späten 1980er-Jahren ist Trump zum Lieblings-Promi der Boulevardpresse geworden. Sein autobiografischer Business-Ratgeber „The Art of the Deal“ ist ein Bestseller, Trump gehört zu den zehn meistbewunderten Männern Amerikas, doch sein vermeintlicher unternehmerischer Erfolg basiert auf einer Lüge. Trump hat sein Vermögen nicht selbst verdient, wie er gerne behauptet, die Millionen kommen von seinem Vater. Und er geht nicht besonders sorgsam damit um.

New York, 1990er: Eine Hand wäscht die andere

Für Donald Trump beginnen die 1990er-Jahre mit Pomp. Sein 1990 eröffnetes Casino „Taj Mahal“ in Atlantic City, New Jersey, sieht aus, wie man sich einen von Trump erträumten Glückspielpalast vorstellt: überall Gold und Marmor, gigantische Kronleuchter für angeblich eine Viertelmillion Dollar pro Stück, Platz für 17.000 Spieler. New Yorker Bundesermittler stellen rasch fest, dass russische Mafiosi das „Taj Mahal“ zu ihrem Lieblingscasino auserkoren haben. Doch es wird schnell zum finanziellen Desaster, allein der Betrieb frisst eine Million Dollar täglich. Trumps Vater Fred schickt einen Anwalt mit Geldkoffer, doch am Ende hilft auch das nicht, und nach nur einem Jahr geht das „Taj Mahal“ bankrott – und bald auch zwei weitere von Trumps Casinos in New Jersey.

Und es sind nicht nur die Casinos. Trump gilt als größenwahnsinnig und unberechenbar, er fährt ein Unternehmen nach dem anderen an die Wand. Im Lauf der Jahre setzt er mehrere Hotels in den Sand, führt eine Fluglinie und sogar ein Football-Team in den Bankrott.

Laut „New York Times“ verliert Trump von 1985 bis 1995 eine Rekordsumme von mehr als einer Milliarde Dollar. Die Verluste sind so hoch, dass er acht Jahre lang überhaupt keine Steuern zahlen muss.

Donald Trump steckt in groben finanziellen Schwierigkeiten.

Geschäfte mit der russischen Mafia macht er bereits seit den 1980ern, doch in den 1990er-Jahren wird er zunehmend abhängig von den Finanzspritzen aus Moskau. Als er Mitte der 1990er vor dem Bankrott steht, retten ihn Investitionen einer russischen Firma, die mit der Mafia und den russischen Geheimdiensten in Verbindung steht.

„Präsident Trump ließ die Verwendung von Trump-Immobilien als Vehikel zu, um enorme Geldsummen – möglicherweise Milliardenbeträge – für die russische Mafia zu waschen“, schreibt Unger in „Trump in Putins Hand“. Der Journalist ist überzeugt, dass damals der Grundstein für die Verbindungen zwischen Trump und Putin gelegt wird.

Wladimir Putins Aufstieg beginnt Ende der 1990er-Jahre in St. Petersburg. Nach dem Ende der Sowjetunion kehrt der KGB-Agent aus Dresden zurück nach Russland. Dort planen ehemalige KGB-Leute ihr Comeback. Schon als Berater des Petersburger Bürgermeisters schafft Putin wohl Millionen US-Dollar für sich beiseite, Ende der 1990er-Jahre bringt er sich als Russlands mächtigster Mann in Stellung.

1998 wird Putin Chef der KGB-Nachfolgeorganisation FSB, dann macht ihn Präsident Boris Jelzin zum Premierminister, im Jahr 2000 wird Putin das erste Mal selbst Präsident. Als solcher bringt er die mächtigen Oligarchen unter seine Kontrolle – und sorgt dafür, dass sie ganz nach seinen Interessen handeln. Die Hoffnung des Westens, Russland könnte sich langsam zur Demokratie entwickeln, wird rasch zerschlagen. Putin führt das Land in Richtung Autokratie.

Die Nullerjahre: Trump und die Oligarchen

Im New York der Jahrtausendwende erfindet sich Trump noch einmal neu. Seine zweite Ehe (mit Marla Maples) ist gescheitert, die dritte (mit dem Model Melania Knauss) bahnt sich an. Vater Fred ist tot, und Sohn Donald hat viele Brücken abgebrannt. An der Wall Street ist sein erratisches Wirtschaften als „The Donald Risk“ zum geflügelten Wort geworden. Kaum ein Investor will sein Geld noch in Trumps Unternehmen stecken.

Wir sehen eine Menge Geld aus Russland.

Donald Trump Jr. im Jahr 2008

Doch Donald Trump baut weiter. Amerikanische Geldinstitute wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, und die einzige Bank, die ihm noch Geld leiht, ist die Deutsche Bank. Mit rund vier Milliarden Dollar an Finanzspritzen rettet ihn das Kreditinstitut mit Sitz in Frankfurt vor der Privatinsolvenz. In seinem Buch „Verrat. Geheime Treffen, schmutziges Geld und wie Russland Trump ins Weiße Haus brachte“ beschreibt der „Guardian“-Journalist Luke Harding, wie die Deutsche Bank zeitgleich mit den bizarren Geschäften mit Trump Dutzende Milliarden Dollar für russische Kunden wusch.

In New York ist Donald Trump mittlerweile zum Reality-TV-Star geworden, in der Sendung „The Apprentice“ darf er den erfolgreichen Unternehmer spielen. Das hilft bei der Suche nach Investoren, auch in Russland.

Dort hat Putin einen Mafia-Staat aufgebaut, ein Netzwerk von Oligarchen, die ihm treu ergeben sind – und die darauf warten, ihr Geld ins Ausland zu tragen. Hunderte Milliarden fließen in diesen Jahren Richtung Westen, in Offshore-Banken in Steuerparadiesen wie Zypern und Panama, nach Europa und in die USA. Trump streitet seine Verbindungen nach Moskau immer wieder ab, doch er und seine Kinder verbringen immer mehr Zeit in Russland, und im Jahr 2008 gibt sein Sohn Donald Jr. bei einem dieser Aufenthalte in Moskau zu: „Die Russen machen einen ziemlich unverhältnismäßigen Anteil an einem Großteil unseres Vermögens aus. Wir sehen eine Menge Geld aus Russland.“ Laut einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters fließen aus Russland mehr als 98 Millionen Dollar allein in Trumps Immobilien in Florida.

Zunächst war Trump für Putin nicht so wichtig, aber jetzt, da Trump Investitionen von den Russen erhielt, konnte Putin verfolgen, wohin ihr Geld ging.

Kenneth McCallion

ehemaliger US-Staatsanwalt und Bundesermittler

Um an Geld zu kommen, hat Trump sich etwas Neues einfallen lassen. Er verkauft die Marke Trump an Unternehmen, die sie für Immobilienprojekte nutzen. Trump schneidet bei den Profiten mit und trägt so gut wie keine Risiken. In Kooperation mit dem Immobilienunternehmen Bayrock entstehen auf der ganzen Welt, von Kanada über Indien bis Aserbaidschan, gigantische Bauprojekte. Bayrock-Gründer Tevfik Arif arbeitete einst für das sowjetische Wirtschaftsministerium – die besten Voraussetzungen, um in Russland nach Investoren zu suchen.

„Zunächst war Trump für Putin nicht so wichtig“, zitiert Unger den ehemaligen US-Staatsanwalt und Bundesermittler Kenneth McCallion, „aber jetzt, da Trump Investitionen von den Russen erhielt, konnte Putin verfolgen, wohin ihr Geld ging.“

Der 45. Präsident: Mit Moskaus Hilfe ins Weiße Haus

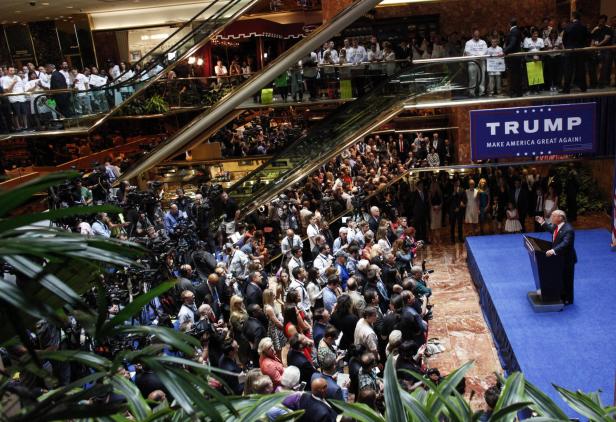

Am Dienstag, dem 16. Juni 2015, gleitet Donald Trump die goldverzierte Rolltreppe hinab ins Atrium seines Trump Tower, um etwas Wichtiges zu verkünden. Jahrelang hat er mit der Idee kokettiert, sich als Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu bewerben. Nun ist es so weit. „Der amerikanische Traum ist tot, aber ich werde ihn wiedererwecken!“, ruft er seinen Anhängern zu.

Es ist der Beginn einer Groteske, die Amerikas Politik bis heute in Atem hält.

Kaum jemand hätte damals gedacht, dass Trump es schafft, zunächst seine republikanischen Konkurrenten auszustechen und dann die Demokratin Hillary Clinton zu schlagen, doch eineinhalb Jahre später wird er tatsächlich als 45. Präsident der USA angelobt. Die Republikaner hatten ihre Feindschaft zu Russland 70 Jahre lang zum Zentrum ihrer Politik gemacht. Damit ist es nun vorbei.

Als in den Morgenstunden des 9. November 2016 klar wird, dass Trump die Wahlen gewonnen hat, können die Russen ihr Glück kaum fassen. Die Abgeordneten im Moskauer Parlament springen auf und spenden tosenden Beifall. Es ist der Beginn von etwas Neuem, Großem, möglicherweise einer neuen Ära.

Im Wahlkampf hatte Moskau massiv im Sinne Trumps eingegriffen, Desinformationskampagnen und Cyberattacken lanciert, in den sozialen Medien machte eine Armee russischer Trolle Stimmung für den Immobilienmogul aus New York. Laut einer Studie der University of California in Berkeley und der Swansea University in Wales haben allein die automatisierten Tweets der Bots Trump 3,23 Prozentpunkte eingebracht.

An Kontakten nach Russland hatte es ihm auch im Wahlkampf nicht gefehlt. Etliche seiner Berater unterhielten enge Beziehungen nach Moskau, darunter sein Kampagnenmanager Paul Manafort, dessen Verbindungen zu Oligarchen und kremltreuen Politikern Jahrzehnte zurückreichen. Im Lauf der Monate gibt es mehrere Treffen zwischen Trumps Beratern und Vertretern Moskaus. Einer davon, Carter Page, fliegt für ein Treffen mit russischen Regierungsvertretern nach Moskau, ein anderer, George Papadopoulos, trifft dem Kreml nahestehende Personen, die behaupteten, „Dreck“ über Hillary Clinton in Form „Tausender E-Mails“ zu besitzen. Das weckt das Interesse von Trumps Beratern – und alarmiert Amerikas Alliierte.

Entsprechende Warnungen ausländischer Geheimdienste hatten Washington bereits Ende 2015 erreicht. Der britische Auslandsgeheimdienst MI6 berichtete über Kontakte zwischen Moskau und Trumps Wahlkampfteam, und ein ehemaliger britischer Agent begann, die Beziehungen unter die Lupe zu nehmen.

Das russische Regime unterhält seit mindestens fünf Jahren Verbindungen zu Trump, es unterstützt und hilft ihm.

Christopher Steele

ehemaliger Offizier des britischen Auslandsgeheimdiensts MI6

Christopher Steele ist ehemaliger Offizier des britischen Auslandsgeheimdiensts MI6, war in Moskau stationiert und ermittelte unter anderem im Fall des 2006 vom Kreml vergifteten russischen Ex-Agenten Alexander Litwinenko. Was er über Trump ans Tageslicht bringt, beunruhigt ihn dermaßen, dass er das FBI alarmiert.

„Das russische Regime unterhält seit mindestens fünf Jahren Verbindungen zu Trump, es unterstützt und hilft ihm“, schreibt Steele Mitte 2016 in seinem ersten Bericht. Der Kreml habe Trumps Team regelmäßig mit Geheimdienstinformationen versorgt – auch über politische Rivalen, darunter die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Hillary Clinton. Steeles Quellen geben an, dass Trumps Leute sich mit Moskau koordinierten, um Clintons private Mails zu hacken.

Steele gilt als zuverlässiger Mann, nüchtern und zurückhaltend. Doch das FBI will sich nicht recht für sein Dossier interessieren.

Das ändert sich im Oktober 2016. Kurz vor den Wahlen veröffentlicht die Enthüllungsplattform Wikileaks Tausende E-Mails von Hillary Clintons Chefstrategen John Podesta: vertrauliche Reden der Präsidentschaftskandidatin, Diskussionen über brenzlige Wahlkampfthemen und interne Machtkämpfe der Demokraten. Amerikanische Geheimdienste kommen rasch zu dem Schluss, dass Russland den Angriff orchestriert hat.

Bereits im Sommer war öffentlich geworden, dass Clinton in ihrer Rolle als Außenministerin E-Mails von ihrer privaten Adresse aus verschickt und damit ein Sicherheitsrisiko in Kauf genommen hatte. Das FBI begann zu ermitteln, und Trump schlachtete das Thema aus. In den letzten Wochen vor den Wahlen dominieren Clintons E-Mails die Schlagzeilen, die Ermittlungen des FBI wegen Trumps Verbindungen zu Russland gehen unter. Clintons Vorsprung schmilzt dahin.

Zum Thema werden Trumps Russland-Connections erst kurz vor seiner Angelobung im Jänner 2017. Der Bericht des britischen Ex-Agenten Steele gelangt an die Öffentlichkeit, und die Angelegenheit wächst sich zum größten Politskandal seit Watergate aus.

Die Schlagzeilen darüber trüben Trumps erste Amtszeit, doch am Ende bleibt davon nicht viel übrig. Zwar widmet sich der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller als Sonderermittler zwei Jahre lang der Frage, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Team und Vertretern Russlands gegeben hat. Er stößt auf zahlreiche Kontakte und Hinweise für eine Absprache zwischen Trumps Leuten und dem Kreml. Doch Trumps Justizminister William Barr befindet: Es reicht nicht für eine Beweisführung vor Gericht.

Um einen Wahlerfolg zu erzielen, hat sich Donald Trump auf bestimmte Kräfte verlassen, denen gegenüber er entsprechende Verpflichtungen hat.

Nikolai Patruschew

ehemaliger FSB-Chef und aktueller Berater Putins

Der Mueller-Report verläuft im Sand, oder, wie Putins mächtiger Sprecher Dmitri Peskow es formuliert: „In Russland bezeichnen wir das als Sieben von Wasser.“ Im Kreml scheint man zufrieden mit dem neuen Mann im Weißen Haus, Trump ist ein Präsident nach Putins Geschmack. Im Wahlkampf hatte er angedacht, die Annexion der Krim anzuerkennen und die NATO als überflüssig bezeichnet. Als Präsident spielt er mit dem NATO-Ausstieg seines Landes und setzt sich öffentlich dafür ein, Russland wieder in die Gruppe der G8 aufzunehmen.

Moskau darf hoffen, Dank Trump wieder aus der Schmuddelecke herauszufinden.

2025: Rückkehr ins Zentrum der Macht

In seiner zweiten Amtszeit führt Trump fort, was er 2017 begonnen hat.

Am 11. November 2024, keine Woche nach seiner Wiederwahl, veröffentlicht die russische Nachrichtenagentur TASS eine bemerkenswerte Meldung. „Um einen Wahlerfolg zu erzielen, hat sich Donald Trump auf bestimmte Kräfte verlassen, denen gegenüber er entsprechende Verpflichtungen hat“, stellt der ehemalige FSB-Chef und aktuelle Berater Putins, Nikolai Patruschew, fest. Als verantwortungsbewusster Mensch sei Trump „verpflichtet, diese zu erfüllen“.

Es klingt wie eine Drohung.

In seinem Bericht über die Russland-Verbindungen Trumps erwähnte der britische Ex-Agent Steele auch ein Kompromat, mit dem der FSB Trump erpressen könne: „Laut mehreren sachkundigen Quellen hat er in Moskau unter anderem perverse sexuelle Handlungen vorgenommen, die vom FSB arrangiert/überwacht wurden.“ Bei einem Besuch im Ritz-Carlton Hotel in Moskau im Jahr 2013 habe Trump Prostituierte angewiesen, auf das Bett zu urinieren, in dem einst die Obamas übernachtet hatten – um es zu „besudeln“.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Moskau über ein peinliches Video verfügt. Doch vielleicht braucht es das gar nicht. Womöglich muss Putin Trump seinen Willen nicht aufzwingen, um seine Ziele zu erreichen. Auf den ersten Blick trennen Trump und Putin Welten. Im Gegensatz zu Trump, dem es in erster Linie um Aufmerksamkeit geht, handelt Putin nach einem langfristigen Plan.

Auf den zweiten Blick sind Trump und Putin einander gar nicht unähnlich. Beide waren lange Outsider, Trump als Unternehmersohn aus Queens, der in Manhattan nie richtig dazugehörte, Putin als kleiner KGB-Mann in Dresden. Beide pflegten Kontakte zur Mafia und eine Abscheu gegen intellektuelle Eliten, beide sind gegen „Wokeness“, gegen Rechte für LGBTQ, gegen die internationale Justiz, Europa und die NATO.

Trump wie Putin wollen expandieren, Putin in Osteuropa, Trump in Grönland, Kanada und dem Panamakanal. Beide treten für das Recht des Stärkeren ein und wollen ihre Macht autoritär absichern. Trump hat Ambitionen auf eine – verfassungswidrige – dritte Amtszeit. Putin hat die Verfassung längst in seinem Sinne geändert und ist bereits zum fünften Mal Präsident.

Für Trump sind die traditionellen Allianzen mit den Verbündeten Amerikas eine Last, die es abzuschütteln gilt, Putin will den Westen spalten und die NATO zerschlagen. Die Vorstellung, dass sich der Westen gegen sich selbst richtet, lässt im Kreml die Sektkorken knallen.

Mit Donald Trump im Weißen Haus ist dieses Ziel ein gutes Stück näher gerückt.

Siobhán Geets

ist seit 2020 im Außenpolitik-Ressort.