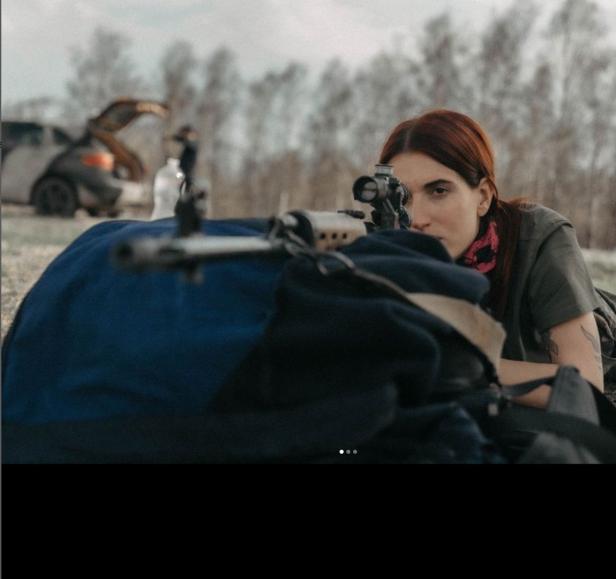

Viktorija und Anita an der Front

„Haben Sie die Explosionen gehört?“ Anita, Kampfname „Mamba“, blickt vom Videocall auf ihrem Handy auf und sieht in den Himmel. „Sie greifen unsere Positionen an“, sagt sie. Die 37-jährige Sanitäterin sitzt in einem verlassenen Dorf im Osten der Ukraine nahe der Front. Anita ist eine von rund 43.000 Frauen in der ukrainischen Armee, zusammen mit 5000 anderen steht sie direkt an der Front zu den angreifenden russischen Truppen.

Bevor Anita am 24. Februar 2022 der Armee beitrat, betrieb sie ihre eigene Reha-Praxis. Jetzt begleitet sie Soldaten in die Schützengräben oder wartet in verlassenen Dörfern auf die Ankunft der Verwundeten. An manchen Tagen reist sie durchs Regiment, spricht mit Kameraden, lindert Beschwerden. An anderen Tagen bricht die Hölle über sie herein.

Anita erzählt lange über ihren Alltag. Darüber, was es bedeutet, als Frau in den Krieg zu ziehen, über ihre Hoffnungen und Ängste. Dann schweift ihr Blick ab.

Die Erinnerungen an die ersten Tage des russischen Angriffskrieges auf ihre Heimat sind besonders schmerzhaft. Anita bewarb sich als Freiwillige, mit Hunderten anderen fand sie sich bei einem Treffpunkt ein. „Dann haben die Russen das Feuer eröffnet.“

Die Bilder gehen ihr seither nicht mehr aus dem Kopf. Als sie versuchte, Überlebende aus den Trümmern zu ziehen, kam der nächste Angriff. Anita hatte Schutz hinter einer Mauer gefunden, andere hatten weniger Glück. Zusammen mit einer Kollegin versuchte sie, deren Bruder aus dem Schutt zu ziehen – vergeblich. „Er hat es, wie viele andere an diesem Tag, nicht überlebt.“

Humor und Hunde

Das sei die größte Herausforderung, sagt Anita: damit zu leben, dass es viele nicht schaffen. Die Sanitäterin war auch mit den ukrainischen Soldaten in den Schützengräben bei Bachmut. Die Schlacht um die ostukrainische Stadt ab August 2022 gilt als eine der verlustreichsten in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ende Mai gelang es den Söldnern der russischen Wagner-Gruppe, das Gebiet einzunehmen. „Nichts“, sagt Anita, „war so schlimm wie Bachmut.“ Ständige Angriffe, schwere Verluste, Verletzte, Tote und Chaos: „In den Nächten ging es darum, den nächsten Tag zu erleben, an den Tagen dachte ich daran, es bis zur nächsten Nacht zu schaffen.“

Wir retten uns mit schwarzem Humor. Das ist unser mentaler Schutz.

Sanitäterin

In Bachmut hat Anita etliche Freunde verloren. „Es ist schwer, zu akzeptieren, dass sie nicht mehr sind.“ Manchmal glaubt sie zu spüren, dass ihre toten Freunde noch in der Nähe sind, dass sie sie irgendwie beobachten und beschützen.

Dann kommt der nächste Angriff, und es bleibt keine Zeit zu trauern.

Woher nimmt sie die Kraft und den Mut, trotz allem weiterzumachen?

„Wir retten uns mit schwarzem Humor“, sagt Anita, „das ist unser mentaler Schutz.“ Als solcher dienen auch die Hunde, die mit den Soldatinnen und Soldaten in der Kompanie leben, „unsere Therapiehunde“, sagt Anita und dreht die Handykamera auf zwei Mischlinge, die sich im Staub balgen.

Es seien die kleinen Freuden des Alltags, die ihr helfen, den Verstand zu bewahren: ein sonniger Tag, die Natur, der Scherz eines Kollegen.

In den Krieg ziehen zu müssen, ist schlimm genug. Für Frauen ist es noch einmal etwas anderes. Zuletzt gab es Beschwerden von Soldatinnen über sexuelle Belästigung durch männliche Kollegen und Vorgesetzte, über Diskriminierung und mangelnde Ausrüstung.

Kampf um Rechte

Als Russland im Februar 2022 über die Ukraine herfiel, schien der Krieg alte Geschlechterverhältnisse zu zementieren. Millionen Frauen und Kinder verließen das Land, während Männer von 18 bis 60 Jahren bleiben mussten, um zu kämpfen. Die Bilder von überfüllten Zügen auf dem Weg Richtung Westen, von traurigen Kindern hinter Glasscheiben, die ihren Vätern zum Abschied winken, und von sexueller Gewalt an Frauen durch russische Soldaten. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 ist die Rolle von Frauen in der ukrainischen Armee stetig gewachsen. Gekämpft haben Frauen zwar schon im Ersten Weltkrieg. Doch die gleichen Rechte wie ihre männlichen Kollegen mussten sie sich erst erstreiten. Bis 2018 waren Soldatinnen, die im Krieg im Donbas kämpften, offiziell als Köchinnen, Putzhilfen oder Buchhalterinnen gelistet. Die Rechte, die ihre männlichen Kameraden genossen, darunter Vergünstigungen, militärische Auszeichnungen, Karrierechancen und Militärpensionen, blieben ihnen verwehrt. Gleichberechtigt sind Frauen in der ukrainischen Armee erst seit 2018, und seither schlossen sich immer mehr von ihnen dem Heer an. Mit Beginn des Angriffskrieges hat sich die Zahl der Soldatinnen, aktuell sollen es rund 43.000 sein, mehr als verdoppelt. Der Frauenanteil in der Armee macht laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium rund 22 Prozent aus (Österreich: 13 Prozent).

Soldaten dominierten die Berichterstattung. Doch das Bild ist nicht vollständig, denn Frauen sind auch im Ukraine-Krieg nicht auf die Opferrolle beschränkt. Zahlreiche Frauen sind im Kampf gegen Russland an die Fronten gezogen: Soldatinnen und Ärztinnen, Sanitäterinnen und Journalistinnen.

Im Kampf gegen die Invasoren spielen Soldatinnen und Sanitäterinnen eine tragende Rolle. „Unser Widerstand und unser künftiger Sieg hat ein weibliches Gesicht angenommen“, sagte auch First Lady Olena Selenska – und lobte Ukrainerinnen für ihren Dienst in der Armee, aber auch für das Aufziehen von Kindern im Krieg und nichtmilitärische Dienste wie Hilfe bei Evakuierungen, Verteilung von Nahrungsmitteln oder die Herstellung von Munition.

Fehlende Ausrüstung

An der Front kämpfen Frauen als Soldatinnen, Kommandantinnen und Scharfschützinnen, rund 5000 sollen es derzeit sein. Eine der bekanntesten von ihnen ist Ewgenia Emerald. Die Schmuckdesignerin aus Kyiv (Kiew) hat ihren Vater schon als Kind bei der Jagd begleitet und früh schießen gelernt. Seit Februar 2022 war sie als Scharfschützin an Orten wie Charkiw, Schytomyr und Butscha an der Front. Auf Instagram zeigt sich die ukrainische „Jeanne d’Arc“ ihren 72.000 Followern mit Gewehr und rot lackierten Fingernägeln, seit Kurzem auch mit Baby im Arm. Vergangenes Jahr verliebte sie sich in einen Soldaten, die Hochzeit nahe der Front bei Charkiw wurde live im Internet übertragen. Vor Kurzem gebar Emerald eine Tochter.

Vor ihrer Babypause machte Emerald immer wieder auf Diskriminierung innerhalb der Armee aufmerksam – und auf fehlende Ausrüstung für Frauen. Im Krieg hängt viel davon ab, wie beweglich man ist, wie schnell man laufen, robben und nachladen kann. Bis vor Kurzem ächzten Soldatinnen unter den rund 15 Kilogramm schweren Schutzwesten und stolperten in zu großen Stiefeln durch die Schützengräben. Eigens für Frauen angefertigte Ausrüstung gab es nicht, und selbst die kleinste Männergröße war den meisten Soldatinnen zu groß. Die Schutzwesten ließen die verwundbarsten Stellen exponiert.

Inzwischen gibt es eine Fabrik in der Region Charkiw, in der Frauen passende Kleidung für Soldatinnen nähen.

„Natürlich ist es schwerer als Frau“, sagt Anita. Männer sind in der Regel körperlich überlegen, und Anita wollte niemandem zur Last fallen. Sie wollte alles tun, was Männer können. „Ich denke, das ist mir gelungen.“

Woher nehmen Frauen wie Anita, die im Gegensatz zu Männern nicht einberufen werden, den Mut, an die Front zu gehen?

„Es gibt Dinge, die man nicht nicht tun kann“, sagt Anita. Sie habe nicht in den Krieg ziehen wollen, doch eines Tages sei sie im Krieg aufgewacht. „Ich habe es für mich getan, sonst hätte ich mich verloren.“

Viktorija, Kampfname „Eule“, formuliert es ähnlich. Die 29-Jährige war Polizistin und studierte nebenher Medizin, als russische Truppen in ihre Heimat einmarschierten. „Ich wusste sofort, dass ich mein Land schützen muss“, sagt sie, oder anders: „Ich helfe jenen, die mein Land schützen.“

Schon am Tag nach Beginn des Angriffskrieges stellte sich Viktorija in einem Rekrutierungszentrum vor, um sich als Sanitäterin registrieren zu lassen. Dort sei sie zunächst auf Unverständnis gestoßen. Wieso sie das tun wolle, haben die Leute gefragt und ihr als junger Frau davon abgeraten, in den Krieg zu ziehen.

Viktorija hat nicht auf sie gehört. Jetzt ist sie eine von wenigen Frauen in ihrem Bataillon, rund zehn der 1000 Soldaten und Sanitäter seien weiblich.

Viktorijas Mann ist ebenfalls in der Armee, ihre drei Kinder sind in Sicherheit, sie leben mit der Großmutter in Deutschland. Seit einem Jahr hat Viktorija ihre Kinder nicht mehr in den Arm genommen, gesehen hat sie sie nur über Videocalls auf dem Handy.

100 Frauen gefallen

Auch jetzt hält Viktorija ihr Handy in der Hand. Sie sitzt mit angezogenen Beinen in einem Verschlag nahe der Front und erzählt von ihrem Alltag. Drei Monate lang war sie direkt an der Front, die Bilder wird sie ihr Leben lang nicht vergessen: „Jeder verwundete oder getötete Soldat hinterlässt Spuren in mir.“ Einer der ersten, den Viktorija behandelte, war ein junger Infanterist, der mit schweren Verletzungen im Staub des Schlachtfelds lag. Sie sei zu ihm gerobbt, erzählt die Sanitäterin, sie habe geweint, doch er habe versucht, sie zu beruhigen, und dabei noch gescherzt. „Ich werde ihn nie vergessen, er hatte so einen Lebenswillen.“

Wir wollen alle nach Hause. Doch wenn wir heimgehen, gibt es bald kein Zuhause mehr.

Sanitäterin

Der junge Soldat wird den Rest seines Lebens auf den Rollstuhl angewiesen sein, doch er hat seinen Humor nicht verloren, sagt Viktorija. Bis heute habe sie Kontakt zu ihm.

Hat Viktorija, die junge Mutter, die ehemalige Medizinstudentin, nicht manchmal Zweifel? Nie, sagt sie. In den Krieg zu ziehen, sei eine Entscheidung gewesen, die sie nicht infrage stelle: „Wir wollen alle nach Hause. Doch wenn wir heimgehen, gibt es bald kein Zuhause mehr.“

Mehr als 100 Frauen – Soldatinnen, Ärztinnen und Sanitäterinnen – sollen bisher im Krieg gegen die russischen Angreifer gefallen sein. Wie lange wollen Viktorija und Anita noch an der Front bleiben? „Bis zum Sieg gegen Russland“, sagt Viktorija. „Es wird nicht mehr lange dauern.“

Auch Anita hat die Zweifel, die sie zwischendurch plagten, überwunden. An der Front wurde sie verletzt und evakuiert. „Ich kam ins Krankenhaus, ich konnte und wollte nicht mehr, doch bald war klar: Ich muss zurück.“

Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, werden Viktorija und Anita zurückfinden müssen in ein normales Leben. „Wie soll ich das mit diesen Erfahrungen schaffen?“, fragt Anita und gibt sich selbst eine vorläufige Antwort: „Ich werde Zeit brauchen, all das zu verdauen.“ Vielleicht, sagt die Sanitäterin, werde sie in ihre Praxis zurückkehren. Es wird viel Bedarf an Reha geben nach dem Krieg. Womöglich wird Anita dann dem einen oder anderen Soldaten, dem sie das Leben gerettet hat, wieder begegnen. Und ihm dabei helfen, in die Normalität zurückzukehren.