Wahlen in Spanien: Sieger sehen anders aus

Die Wahl in Spanien war kaum geschlagen, schon trat Pedro Sánchez auf den Balkon. Der amtierende Ministerpräsident, Jeanshemd, Siegerlächeln, legte die Hand aufs Herz und winkte seinen Anhängern zu. „Diejenigen, die den Machismo geschürt haben und Rechte einschränken wollten, haben heute versagt!“, rief er ihnen zu.Sánchez sieht sich offenbar als Sieger, dabei hat er die Wahlen am Sonntag vor einer Woche gar nicht gewonnen.

Erstplatzierter war sein konservativer Herausforderer Alberto Núñez Feijóo. Doch immerhin ist der prognostizierte Absturz von Sánchez’ sozialistischer PSOE ausgeblieben, die Partei legte sogar zwei Prozentpunkte zu. Das Horrorszenario der Linken – eine absolute Mehrheit der Rechten – hat sich nicht erfüllt.

Eigentlich hätten die Parlamentswahlen erst im Winter stattfinden sollen. Doch als die Kommunalwahlen Ende Mai für die Sozialisten zum Debakel gerieten, zog Sánchez die Notbremse und rief Neuwahlen aus.

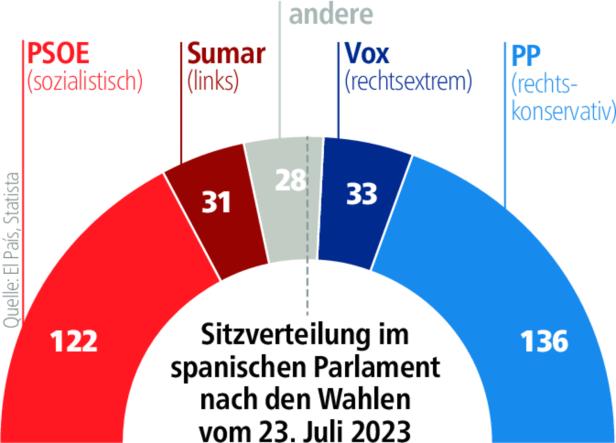

Diese sind nun ohne klare Mehrheitsverhältnisse ausgegangen. Die konservative Partido Popular (PP) kommt auch gemeinsam mit der rechtsextremen Vox nicht auf die nötige Mehrheit, um das Land zu regieren. Vox gilt als der große Verlierer der Wahlen. Die Rechtspopulisten, die sich einst von der Volkspartei abgespaltet haben, verloren mehr als ein Drittel ihrer Sitze.

Sitze verloren haben aber auch jene Kleinparteien, die bisher Sánchez’ Minderheitsregierung unterstützten. Und so kommt keiner der beiden auf die nötige Mehrheit im spanischen Parlament. In Spanien wird der Ministerpräsident, wenn es sein muss, in zwei Wahlgängen bestimmt: Im ersten braucht er eine absolute Mehrheit, das sind 176 Sitze. Im zweiten reicht eine einfache Mehrheit.

Das Dilemma mit den Separatisten

Die besseren Chancen hat trotz allem Sánchez. Für Feijóo stimmen dürften nur die Vox und zwei kleine Regionalparteien, das würde sich auch im zweiten Wahlgang nicht ausgehen.

Sánchez hingegen könnte erneut versuchen, die Regionalparteien hinter sich zu vereinen. Um zum Premier gewählt zu werden, müsste er sowohl die linken Separatisten aus Katalonien als auch linke und konservative Separatisten aus dem Baskenland überzeugen.

Am Ende könnte es auf einen Mann ankommen, von dem die Welt schon länger nichts mehr gehört hat: Carles Puigdemont. Der katalanische Separatistenführer versteckt sich seit dem gescheiterten Sezessionsversuch von 2017 in Brüssel vor der spanischen Justiz. Seine Partei „Junts“ hat zwar nur sieben Sitze im Parlament. Doch von ihrer Enthaltung oder von ihren Gegenstimmen könnte abhängen, ob Sánchez wieder zum Premier gewählt wird – oder ob es Neuwahlen gibt.

Die Büchse der Pandora steht auf dem Tisch und Sánchez soll sie öffnen.

Soziologe und Politikwissenschafter

Die Macht der radikalen Separatisten stellt Sánchez vor ein Dilemma. Man werde ihn bestimmt nicht gratis zum Ministerpräsidenten machen, hieß es bereits am Sonntag aus Puigdemonts Partei. Einem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien – und damit der potenziellen Spaltung des Landes – kann Sánchez aber kaum zustimmen, das wäre politischer Selbstmord.

„Die Büchse der Pandora steht auf dem Tisch“, sagt der Soziologe und Politikwissenschafter Günther Maihold, „und Sánchez soll sie öffnen.“

Erhält keiner der beiden eine Mehrheit, würden im Winter Neuwahlen anstehen. „Ich halte das für sehr wahrscheinlich“, sagt Maihold.

Große Koalition ausgeschlossen

Die Parlamentswahlen in Spanien machen einmal mehr deutlich: Mehrheiten zu finden, wird immer schwieriger. Die Zeiten der großen Parteien, in denen Sozialdemokraten und Volksparteien unhinterfragt den Ton angeben, sind vorbei.

Auch in Spanien haben die längste Zeit nur zwei Parteien um die Macht gerungen: die sozialdemokratische PSOE und die konservative PP.

Dass sich die beiden auf eine große Koalition einlassen, sei ausgeschlossen, sagt Maihold. „Da treffen die ‚zwei Spanien‘ aufeinander.“ Da wären die einen, die endlich über die Vergangenheit sprechen wollen, über das Trauma des Spanischen Bürgerkrieges (1936–1939) und die anschließende Diktatur von Francisco Franco, die erst nach dem Tod des Faschistenführers im Jahr 1975 ein Ende fand. Und da wären die anderen, die Ewiggestrigen, die ihrem faschistischen Helden bis heute huldigen oder zumindest schweigen wollen, um die Geister der Vergangenheit nicht zu wecken.

Das Ende der Diktatur ist fast ein halbes Jahrhundert her, doch das Land hat seine Vergangenheit noch immer nicht aufgearbeitet – und die „zwei Spanien“ haben nicht zueinandergefunden. Zwar hat Spanien nach dem Tod Francos den Übergang zur Demokratie geschafft. Gleichzeitig wurde aber auch ein Amnestiegesetz verabschiedet, das strafrechtliche Maßnahmen wegen Verbrechen des Franco-Regimes bis heute verhindert. Man wollte alle Parteien und politische Ausrichtungen in den neuen Staat integrieren und nichts mehr zu tun haben mit den Verbrechen der Vergangenheit.

„Die ungelösten Identitätsfragen werden immer wieder virulent“, sagt Maihold.

Das zeigt sich auch am Umgang mit den sterblichen Überresten der Regimeopfer.

Nach wie vor werden regelmäßig Massengräber freigelegt, darüber zu sprechen, war lange tabu. Die Angehörigen der Opfer sind oft noch am Leben, das Schweigen und die Straflosigkeit lasten schwer auf ihnen. Doch seitens der Konservativen gab es nie einen Diskurs darüber. Im Wahlkampf hat der PP-Spitzenkandidat Feijóo sogar versprochen, ein Gesetz der Regierung Sánchez zur Vergangenheitsbewältigung wieder abzuschaffen. Das „Gesetz der Enkel“ machte die Suche nach den Zehntausenden anonym verscharrten Opfern der Diktatur zur Staatspflicht und ermöglichte Familien, die Gebeine ihrer ermordeten Angehörigen zu bergen. Doch in den Augen der Konservativen reißt das Gesetz alte Wunden auf.

Die PP war schon immer eine extrem reaktionäre Partei.

Politologe

Dass die PP für eine Regierungskoalition die ultrarechte Vox im Auge hatte, passt zu ihrer ideologischen Ausrichtung. Spaniens Konservative stehen traditionell weit rechts, viel weiter als etwa die CDU in Deutschland, sagt der Politologe Wolfgang Merkel: „Die PP war schon immer eine extrem reaktionäre Partei.“

Mit noch Rechteren wie der PP-Splittergruppe Vox zu paktieren, erscheint da nur konsequent.

Konservativer Rechtsruck

In anderen Ländern, darunter Finnland und Schweden, sind die Volksparteien im Sinne der Mehrheitsfindung nach rechts gerückt. In Österreich hat die ÖVP ihre Berührungsängste mit der FPÖ bereits vor Jahrzehnten verloren. Und in Deutschland scheint die „Brandmauer“ der Konservativen gegen die AfD zu bröckeln. Vergangene Woche erklärte CDU-Chef Friedrich Merz, sich eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Gemeindeebene vorstellen zu können – um kurz darauf zurückzurudern. In Deutschland sorgt die Idee, mit der extremen Rechten zu paktieren, noch für Empörung.

Da tut sich Manfred Weber auf EU-Ebene schon leichter: Mit Blick auf die Europawahlen im Juni 2024 feilt der CDU-Politiker und Chef der Konservativen im Europaparlament seit Monaten an einer engeren Zusammenarbeit mit rechtspopulistischen Parteien. Zuletzt versuchte er vergeblich, die Naturschutzpläne der EU mit einer Rechtsallianz zu stoppen.

Ansprechpartner gibt es reichlich. Merkel erinnert daran, dass Rechtspopulisten in mehr als einem Dutzend der EU-Länder in Regierungen vertreten waren oder sind: „Das ist ein Trend, der fast nicht abzuwenden ist.“

Die Volksparteien finden Koalitionspartner abseits der anderen Großparteien am ehesten, wenn sie opportunistisch sind.

Politologe

In den vergangenen 20 Jahren habe die Wählerstärke der Rechtspopulisten zugenommen, in vielen Ländern wurden sie zu relevanten Parteien: „Man braucht sie dort zum Regieren oder sie können Regierungsbildungen zumindest verhindern.“

Das stellt Konservative in vielen Ländern vor ein strategisches Problem. „Das Zeitalter der Volksparteien ist vorbei. Sie brauchen Koalitionsparteien, und die finden sie abseits der anderen Großparteien am ehesten, wenn sie opportunistisch sind.“ Österreich habe das mit der ersten schwarz-blauen Regierung im Jahr 2000 vorgemacht.

Zahlt sich das für die Volksparteien aus?

In Spanien hat die PP immerhin dazugewonnen. Und in Finnland und Schweden regieren Konservative zusammen mit rechten Parteien. „Für ihre Strategie des Rechtsrucks werden Konservative nicht sofort abgestraft“, sagt Merkel – und nennt noch einmal das Beispiel Österreich: Zwar habe die ÖVP unter Sebastian Kurz gelitten, der die Partei „weit nach rechts gerückt hat“, bevor er angesichts einer Korruptionsaffäre zurücktreten musste. Doch immerhin konnte die ÖVP noch einmal die Regierung bilden.

Schädlich für die Konservativen sei, dass sie zum Türöffner für Rechtsparteien würden und diese damit stärken: „Längerfristig tun sie damit weder sich noch der Demokratie einen Gefallen.“

Dass rechte Parteien in vielen Ländern dazugewinnen, ist die eine Sache. Noch gefährlicher ist, dass ihnen Konservative den Steigbügelhalter machen – und Rechtsextreme damit salonfähig machen.

Das ist auch in Spanien geschehen. Bei den Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai haben die Konservativen stark dazugewonnen – und regieren nun vielerorts gemeinsam mit der Vox. „In der politischen Realität Spaniens ist der Rechtsruck bereits eingetreten“, sagt Politologe Maihold. In den Gemeinden und auf Kommunen-Ebene ist von den Sozialisten kaum noch etwas übrig.

Auf Regierungs-Ebene ist der Rechtsruck gescheitert – vorerst.

Sollte es zu Neuwahlen kommen, könnte der konservative Spitzenkandidat Feijóo gegen seine innerparteiliche Konkurrentin Isabel Díaz Ayuso ausgetauscht werden. Die Regionalchefin von Madrid gilt als Star der spanischen Konservativen. Immerhin gelang ihr in der Hauptstadt, woran Feijóo landesweit gescheitert ist: die absolute Mehrheit.