Was hat dieser Mann vor?

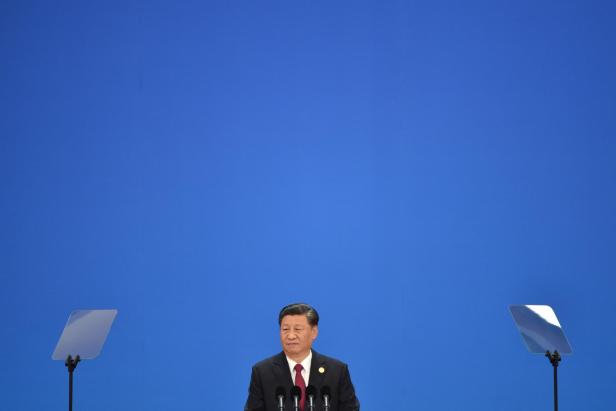

An diesem Sonntag beginnt in der Großen Halle des Volkes in Peking ein Schauspiel, das ähnlich aus der Zeit gefallen ist wie eine Papstwahl – der 20. Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas. Streng choreografiert und voller Rituale wird die Veranstaltung ein harmonisches Bild von Macht und Einheit bieten. Anders als bei der Wahl des Pontifex Maximus im Vatikan steht hier längst fest, wer am Ende der Generalsekretär der Partei sein wird: Xi Jinping, der dieses Amt 2012 antrat, 2017 darin bestätigt wurde und jetzt, nach zehn Jahren, laut bisheriger Tradition eigentlich abtreten sollte, um einem neuen Führer Platz zu machen. Doch Xi wird an der Spitze der Partei bleiben und damit auch an der Spitze des Staates (die Parteifunktion steht in China über der des Staates).

Dieser Vorgang gilt als historisch, und der 69-jährige Xi Jinping wird bereits mit Mao Zedong verglichen, der 1949 die Volksrepublik China ausrief und von 1943 bis 1976 Parteivorsitzender war.

Aber ist die Tatsache, dass Xi an der Macht bleibt, abgesehen von der Einzigartigkeit des Vorgangs in der chinesischen Politik, auch weltpolitisch bedeutsam? Ja. Das hat zwei Gründe.

Erstens bedeutet das Ende der Limitierung der Herrschaftsdauer eines Generalsekretärs einen Verlust von Pluralismus. Und zweitens muss sich die Welt darauf einstellen, dass der Kurs, den Xi Jinping in der vergangenen Dekade eingeschlagen hat, fortgesetzt und eher noch verschärft wird.

Der erste Punkt ist mehr als bloß eine Formalität. Das regelmäßige Abdanken an der obersten Stelle der Hierarchie stellte ein Element des politischen Wechsels dar. Die Macht liegt in China einzig in der Hand der Kommunistischen Partei, doch auch innerhalb dieses Apparates existieren verschiedene Strömungen, und das Abtreten des Generalsekretärs nach jeweils zehn Jahren brachte immerhin einen neuen Machthaber und mit ihm eine neue Seilschaft nach ganz oben.

Üblicherweise zeichnen sich autokratische Systeme dadurch aus, dass der Mann an der Spitze bis zu seinem Tod, seinem gewaltsamen Sturz oder allenfalls bis zur Übergabe an einen Sohn an der Macht bleibt. Die chinesische KP schien ein Modell gefunden zu haben, das Langzeitherrscher verhindert. Bis jetzt.

Die Kommunistische Partei Chinas mag nach außen wie ein uniformer Apparat erscheinen, doch in Wahrheit ist die Organisation mit ihren derzeit 96 Millionen Mitgliedern durchaus heterogen. Bruce J. Dickson, Politologe an der George Washington Universität in Washington D.C., beschreibt in seinem Buch „The Party And The People“ (Die Partei und das Volk), wie die Kommunistische Partei Chinas immer wieder auf Forderungen der Bevölkerung eingeht, wenn dies innerhalb ihrer Ideologie möglich ist, und gleichzeitig ein System der Unterdrückung aufrecht erhält, sodass ihr absoluter Machtanspruch niemals in Gefahr gerät. So ist die Partei in Dicksons Terminologie sowohl „empfänglich“ für Anliegen aus dem Volk, als auch „repressiv“, und der Politologe fügt hinzu: „Xis Herangehensweise ist dabei eher repressiv als empfänglich.“

Das ist der zweite Punkt, der an der Verlängerung von Xis Herrschaft wesentlich – und für die ganze Welt von Bedeutung – ist: Der Mann, der auch nach zehn Jahren im Fokus der Weltöffentlichkeit in vielen Aspekten ein Rätsel bleibt, steht für einen Kurs, der nach innen und außen Härte und Konfrontation bedeutet.

Es wäre naiv, zu glauben, dass ein anderer Generalsekretär die Demokratisierung Chinas im Sinne einer liberalen Demokratie vorantreiben würde, doch Xi agiert weitaus autoritärer als seine Vorgänger. Ein Beispiel: Als 2019 in Hongkong Proteste ausbrachen, weil die Bevölkerung um ihre Freiheit und politische Mitbestimmung fürchtete, reagierten die Behörden und ihre Sicherheitskräfte auf Befehl Pekings im Stil einer Diktatur. Es gab Massenverhaftungen, Polizeigewalt, Zensur und Kriminalisierung von Medien. Hongkong durfte seine Eigenständigkeit um keinen Preis bewahren.

Als Xi Jinping 2012 zum ersten Mal zum Generalsekretär gewählt wurde, weckte der neue Mann an der Spitze Chinas im Westen noch Hoffnungen. Er werde den Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo aus der Haft entlassen, vermutete damals ein Kolumnist der „New York Times“. Stattdessen ließ Xi den krebskranken Liu im Gefängnis sterben und auch dessen Ehefrau Liu Xia acht Jahre lang unter Hausarrest stellen.

Weshalb hatte man in Xi einen möglichen Reformer gesehen? Das lag zu einem Teil an seiner persönlichen Geschichte. Es gibt ein Ereignis in Xi Jinpings Leben, das schwer mit seiner politischen Entwicklung in Einklang zu bringen ist. Während der Jahre der sogenannten Kulturrevolution fiel sein Vater, ein hochrangiger Parteifunktionär, in Ungnade, und wurde von den „Roten Garden“, deren Mission es war, Feinde der Ideologie Maos zu eliminieren, verhaftet. Die Familie wurde öffentlich gedemütigt, Xis Schwester nahm sich das Leben, und seine Mutter musste an einem Ritual teilnehmen, bei dem ihr eigener Sohn denunziert wurde.

Sieben Jahre musste Xi als Jugendlicher fernab der Familie in einem Dorf am Land verbringen, um für die angebliche ideologische Abweichung seines Vaters zu büßen. Erst nach dem Tod Maos und dem Ende der Kulturrevolution wurde die Familie rehabilitiert.

Man könnte vermuten, dass dieses Unrecht, das Xi und seiner Familie im Namen des Klassenkampfes von einem totalitären System angetan wurde, in dem jungen Mann eine tiefe Abneigung gegen autoritäre Strukturen und den Wunsch nach Reformen geweckt habe. Ähnlich wie bei Michail Gorbatschow, dem späteren Generalsekretär der sowjetischen Kommunistischen Partei, dessen Großvater im Zuge der stalinistischen Säuberungen verhaftet und gefoltert worden war.

Die Kommunistische Partei Chinas schien ein Modell gefunden zu haben, das Langzeitherrscher verhindert. Bis jetzt.

Aber Xi Jinping ist nicht bloß ein Mann der Repression. Er wird auch aus anderen Gründen wiedergewählt. Die China-Expertin Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, sagt, Xi habe ein „sehr, sehr gutes Gefühl für Macht und für das Ausbalancieren unterschiedlicher Interessen innerhalb der Führungsgremien der Partei“. Außerdem wolle die Führung der Welt zeigen, wie stabil China sei, während in den USA und Russland ständig Chaos herrsche.

Xi hänge zudem einer Denkschule an, die „mittelfristig eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen China und den USA für sehr wahrscheinlich hält, auf die man sich vorbereiten will“, so Weigelin-Schwiedrzik.

Die Zeiten, als der Westen meinte, durch die immer intensivere Einbindung in die Weltwirtschaft und das Aufkommen einer breiten Mittelschicht werde China unweigerlich eine politische Liberalisierung erfahren, sind vorbei. Xi forciert die Staatswirtschaft gegenüber privaten Unternehmen, und zum ökonomischen Erfolg, den die Partei ihrem Volk verspricht, gesellt sich einerseits ein immer stärkerer Nationalismus – „verlorene“ Territorien wie etwa Taiwan sollen wieder unter die Kontrolle Pekings gebracht werden – und andererseits der Anspruch, eine globale Führungsrolle zu übernehmen.

Hier beginnen die Konflikte.

In den Augen der chinesischen Führung beruht die derzeitige Weltordnung auf einem Schwindel. Der Westen habe dem Rest der Welt seine Interessen unter dem Deckmantel sogenannter „universeller Werte“ aufgezwungen. China lehnt diese ab und beansprucht für sich, Menschenrechte selbst zu definieren.

Chinas Dogma ist die Nichteinmischung in die Angelegenheit anderer Staaten. Sanktionen hält es für imperialistisches Teufelszeug – natürlich auch im Fall der aktuellen Maßnahmen gegen Russland. Dahinter steht die nicht unbegründete Angst, eines Tages selbst in noch stärkerem Maß als bisher davon betroffen zu sein.

Doch Chinas Haltung angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zeigt den prinzipiellen Konstruktionsfehler seiner Außenpolitik: Eigentlich müsste Peking Russland verurteilen, weil Moskau die Souveränität der Ukraine auf schlimmste Weise verletzt. Stattdessen stößt sich China an den Sanktionen gegen Russland. Die staatliche Volkszeitung nennt Sanktionen des Westens einen „Tumor der menschlichen Gesellschaft“.

Russland ist aus der Sicht Pekings geopolitisch ein Nebenschauplatz. Das entscheidende Match wird mit den USA ausgetragen.

Die USA haben sich – anders als Europa – zu einer härteren Gangart gegenüber China entschieden. Die Regierung von Präsident Joe Biden untersagt mittels eben bekannt gegebener Verordnungen den Export von Hightech-Chips nach China, und Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater, begründet dies so: „Wir müssen einen größtmöglichen Vorsprung bei solchen Technologien bewahren.“ China könnte die moderne Elektronik für militärische Entwicklungen nutzen. Das sei „Sci-Tech-Hegemonie“, schnaubte die chinesische Botschaft in Washington.

Chinas Antwort? Es will aus eigener Kraft auch im Bereich Wissenschaft und Technologie Weltführer werden. So wie auf allen Gebieten, wird Xi Jinping nicht müde zu verkünden. Längst hat diese nationalistische Mission den Marxismus-Leninismus als Staatsideologie abgelöst. Das Volk wird von den Staatsmedien permanent mit Nachrichten über

neue Siege, Rekorde und Leistungen bombardiert, die dank des „Sozialismus mit chinesischen Charakteristika“, der „sozialistischen Marktwirtschaft mit chinesischen Charakteristika“, bis hin zur „Archäologie mit chinesischen Charakteristika“ möglich geworden seien.

Und hinter allen Erfolgen stünden, so die öffentliche Lehrmeinung, die „Gedanken von Xi Jinping über den Sozialismus mit chinesischen Charakteristika für ein neues Zeitalter“, verfasst vom Generalsekretär und inkorporiert in die Verfassung der Kommunistischen Partei Chinas.

Sinologin Weigelin-Schwiedrzik sagt, dass nicht wenige in der Partei-Elite an Xis Wirtschaftspolitik und anderen seiner strategischen Entscheidungen ihre Zweifel haben, und sie „wählen ihn trotzdem, weil er ihrer Meinung nach über die Fähigkeit verfügt, diese Partei so zu führen, dass es in China zu keinen größeren Problemen kommt“.

Bei einer Frage muss die China-Expertin passen: Was denkt das Volk über Xi Jinping? „Keinen blassen Schimmer“, antwortet Weigelin-Schwiedrzik, es sei in China praktisch unmöglich, darauf eine ehrliche Antwort zu bekommen.

Man ist diesbezüglich auf die Informationen der staatlichen „Volkszeitung“ angewiesen, die Folgendes über die Beziehung Xis zu seinem Volk zu berichten weiß: „Er versteht das Volk und vertraut ihm, und im Gegenzug vertraut ihm das Volk, und es versteht ihn.“