Zwischen Alpen und Hindukusch

Von Emran Feroz und Siobhán Geets

Schriftgröße

Wie lässt sich Emran Feroz beschreiben? Als Tiroler Afghane? Als Afghane aus Tirol? Seit seiner Kindheit bewegt sich der gebürtige Tiroler zwischen den Welten. Sein Vater kam Ende der 1970er-Jahre mit dem Bus aus Kabul nach Europa, geplant war ein Aufenthalt von wenigen Jahren. Doch dann marschierten die Sowjets in Afghanistan ein – und Vater Feroz blieb in Tirol.

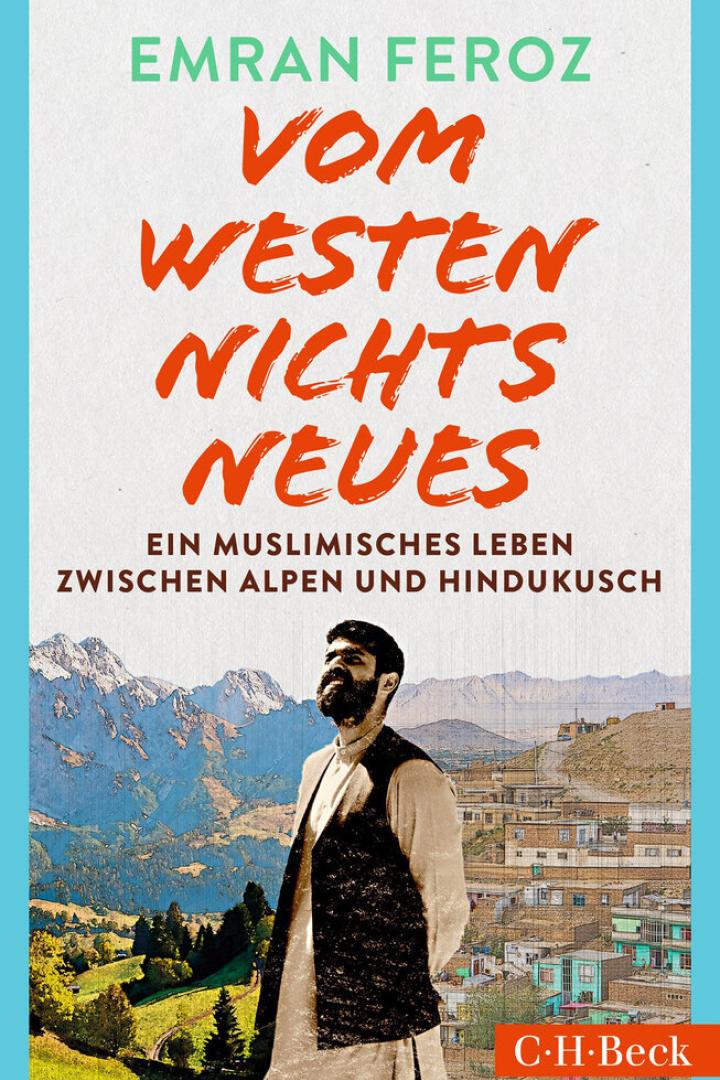

Sein Sohn Emran, Jahrgang 1991, wuchs in Innsbruck auf. Er sprach Tirolerisch und kannte die Landeshymne auswendig, doch das reichte nicht aus, um als „echter Tiroler“ zu gelten. Und so blieb Feroz der „Afghane in Tirol“. In seinem neuen Buch „Vom Westen nichts Neues“ erzählt er von seiner Kindheit in Tirol und davon, wie er Jahre später als Journalist Afghanistan wiederentdeckte – und entlarvt nebenher den westlichen Rassismus im Umgang mit der muslimischen Welt. Im Folgenden ein Auszug aus seinem Buch, das mit einem Auszug aus der Tiroler Landeshymne beginnt.

Jene Zeilen brüllend, spazierten wir in einer Zweierreihe durch die Innsbrucker Innenstadt. Vorbeilaufende Passanten lächelten uns an, und Frau Krause, unsere Klassenlehrerin, war sichtlich stolz, dass die meisten von uns die Tiroler Landeshymne, auch bekannt als Andreas-Hofer-Lied, auswendig vortragen konnten. Der Liedtext behandelt die letzten Momente im Leben des Tiroler Volkshelden Andreas Hofer, der Anfang des 19. Jahrhunderts die bayerischen Truppen Napoleons bekämpfte, wegen Verrats verhaftet und schließlich hingerichtet wurde. Bis heute ist Hofer in Innsbruck omnipräsent. Es gibt das Riesenrundgemälde, das die dritte Bergisel-Schlacht darstellt, mehrere Hofer-Denkmäler, die Andreas-Hofer-Straße, in der ironischerweise das erste afghanische Restaurant der Stadt eröffnet hat, einen ganzen Andreas-Hofer-Film, der in der Innsbrucker Altstadt gedreht wurde, die Tiroler Schützen, die einst eine Art Tiroler Lokalmiliz waren, und natürlich eine ganze Reihe populistischer Politiker, die an das „Erbe“ des Volkshelden erinnern, indem sie gegen andere Menschen hetzen.

Auch im Schulunterricht wurde uns schon früh eingetrichtert, wie wichtig dieser Wirt aus dem Passeier Tal in Südtirol für den Tiroler Lokalpatriotismus sei, weil er sich für die Freiheit seines Landes eingesetzt habe. Wir lernten nicht nur die Landeshymne, sondern wurden auch mit zahlreichen historischen Details vertraut gemacht. Wir wussten, dass Hofer von Franz Raffl verraten worden war, ein gewisser Pater Joachim Haspinger hingegen zu seinen treuesten Weggefährten gehörte, als Hofer junge Männer in den Kampf gegen die Bayern schickte und ihnen den Märtyrertod und das dazugehörige ewige Paradies versprach.

Letzteres kam mir bekannt vor. Die Geschichte dieser fanatischen Gotteskrieger hätte nämlich auch aus Afghanistan stammen können. Als ich das erste Mal das Porträt des vollbärtigen Hofer sah und einige Zeilen über ihn las, fragte ich mich reflexartig, worin der Unterschied zwischen ihm und den Taliban bestehe. Innerlich wie äußerlich waren die Ähnlichkeiten frappierend. Bis heute wird Hofer romantisiert und heroisiert, obwohl er so ziemlich das Gegenteil einer progressiven Lichtgestalt abgab. Der Führer des Tiroler Aufstands war im Grunde genommen ein erzkatholischer und zutiefst misogyner Extremist. Den wissenschaftlichen Fortschritt betrachtete er mit Argwohn, und Frauen zwang er einen Keuschheitsgürtel auf. Doch im Zuge der bayerischen Invasion gewann er vor allem unter Bauern und Angehörigen anderer niederer Stände enorm an Zulauf. Die Besatzer stärkten folglich seine Position.

Die aristokratische Elite in München erhob seit langer Zeit Erbansprüche auf einige Landstriche Tirols, weshalb es bereits im 18. Jahrhundert zu einigen Eroberungsversuchen gekommen war, bei denen die bayerischen Truppen vom „bewaffneten Volk in den Bergen“, wie die Tiroler genannt wurden, erfolgreich zurückgeschlagen worden waren. Der erneute Angriff im Jahr 1809 weckte folglich alte Erinnerungen; die Tiroler verbanden mit den bayerischen Truppen in erster Linie Unterdrückung,

Wie das andere „kriegerische Bergvolk“ der Afghanen später mit allen westlichen Besatzern auch (inklusive der Sowjets, denn aus afghanischer Sicht liegt Moskau westlich von Kabul). Ob nun die rauen Tiroler Schützen mit ihren Hüten und Lederhosen oder die afghanischen Stammesmilizen mit Turban, Schwert und Langlaufgewehr – ihre Motive hätten kaum ähnlicher sein können. Aber schon allein wegen der geografischen und kulturellen Nähe dürfte den meisten Menschen in Österreich und Deutschland der Aufstand Hofers im Rückblick deutlich sympathischer erscheinen als etwa der Widerstand der Taliban gegen die amerikanische Besatzung. (…)

Tiroler Identitäten

Ein Tiroler ist weiß und christlich-katholisch. Mit dieser gesellschaftlich tief verankerten Vorstellung bin ich als Migrantenkind in Innsbruck aufgewachsen – und natürlich fühlte ich mich nicht dazugehörig. Das gleiche Problem hatten die anderen Einwandererkinder meiner Generation, ob Türken, Bosniaken, Serben oder Kurden. Das gilt auch für meinen älteren Halbbruder Omar. Bevor mein Vater eine mehr oder weniger traditionelle afghanische, also arrangierte Ehe mit meiner Mutter einging, war er bereits mit einer Osttirolerin namens Maria verheiratet gewesen, die er während des Studiums in Innsbruck kennengelernt hatte. Wir sind bis heute freundschaftlich miteinander verbunden. Maria hat mir einmal erzählt, wie unser Vater damals bei ihrer Familie um ihre Hand anhielt, nachdem er sie zum Bergbauernhof ihrer Eltern in Osttirol begleitet hatte. Eine ungewöhnliche Szene: Da stand plötzlich ein junger Afghane aus dem urbanen Kabul und wollte die Tochter eines Osttiroler Bauern heiraten. Die Probleme waren vorprogrammiert – von Kabul bis nach Lienz.

Nach einer auf Englisch verlaufenden Briefkorrespondenz hielt mein Großbaba die Anglistikstudentin Maria schließlich für geeignet, obwohl er zuvor noch einige ihrer englischen Sätze korrigiert hatte. Dass

afghanische Männer, die im Ausland studierten, irgendwann mit westlichen Ehefrauen auftauchten, war zum damaligen Zeitpunkt kein Novum mehr. Der damalige afghanische König Zahir Shah hatte den ersten Stipendiaten anfangs derartige Beziehungen verboten, sah später aber ein, dass es keinen Sinn hatte. Anders als mein Großvater war meine Großmutter Bibi Jaan gegen die Eheschließung, weil Maria weder Afghanin noch Muslimin war. Sie würde ihren Mann deshalb nie richtig verstehen. Vielleicht war das Hauptproblem, dass meine Großmutter mit Maria nicht kommunizieren konnte. Aber sie prophezeite auch in weiser Voraussicht, ihre künftige Schwiegertochter würde sich nicht so behandeln lassen, wie man es von afghanischen Ehefrauen gewohnt war: unterwürfig und gefügig. In Osttirol konnte man mit einem afghanischen Ehemann noch viel weniger anfangen. Marias Familie war streng katholisch und über den Markt, die Dorfkirche und das Gemeindehaus bisher nicht hinausgekommen.

Zu fast allen Mahlzeiten wurde irgendein Stück vom „unreinen“ Schwein serviert. Doch am Ende musste man die Entscheidung des ersten Dirndls hinnehmen: Maria war in die große Stadt gezogen, um zu studieren und sich vom bäuerlichen Leben zu verabschieden. Mein Vater wurde in ihrer Familie irgendwann einigermaßen respektiert. Immer wenn er zu Besuch kam, servierten ihm die Osttiroler Bauern Rindfleisch und vegetarische Gerichte. Und immerhin konnte der Exot aus Afghanistan bereits Deutsch. Auch Maria lernte schnell Farsi.

Neun Monate nach der Hochzeit, der meine beiden Onkel Wahed und Hamed beiwohnten, kam mein Halbbruder auf die Welt. Ein Tiroler mit afghanischen Wurzeln. Oder ein Afghane mit Tiroler Einschlag. In Afghanistan zählt die Linie des Vaters.

Deshalb würde dort bis heute niemand anzweifeln, dass Omar ein Afghane ist, obwohl er weiße Haut und blonde Haare hat.

Denn anders als viele Vorurteile suggerieren, leben auch am Hindukusch zahlreiche Menschen, die genauso aussehen wie Omar, ohne als „Ausländer“ aufzufallen. In Innsbruck hatte mein Halbbruder hingegen große Anpassungsschwierigkeiten. Jeder Lehrer, der die Namensliste der Klasse durchging, sah einen arabischen Namen, der mit den blonden Haaren des Kindes so gar nicht zusammenpassen wollte. Mein Vater, der all seinen Söhnen auch den Namen „Mohammad“ verpasste, wie es in Afghanistan üblich ist, und darauf bestand, dass diese Reminiszenz an den Propheten auch auf den Schulheften zu lesen war, machte die Sache nicht einfacher. Die Spaziergänge der jungen Familie durch die Innsbrucker Innenstadt waren im besten Fall von aufdringlichen Blicken, im schlechtesten Fall von blankem Rassismus geprägt. Der „rassige“, „orientalische“ Mann mit schwarzem Haar und Schnurrbart, dazu die blonde „Einheimische“ – und das weiße Kindlein dazwischen. Da konnte etwas nicht stimmen. In einem bekannten Café in der Altstadt wurde mein Vater des Hauses verwiesen. Menschen wie er seien hier nicht erwünscht.

Heute sind fast alle Kellner in Innsbruck Osteuropäer, Südostasiaten, Araber, Nordafrikaner oder eben Afghanen. Nach wie vor wählen viele von ihnen die Strategie, sich als Pseudoitaliener zu präsentieren, weil es ihren Alltag erheblich erleichtert und sie vor Rassismus schützt. Guter Migrant, schlechter Migrant. Guter Geflüchteter, schlechter Geflüchteter. Diese Konstrukte schwirren im Jahr 2024 noch immer in den Köpfen vieler Menschen herum.

Ich selbst wollte stets der Gute sein, ohne mich assimilieren zu müssen. Als mir im Kindergarten einmal Schweinswürste gegeben wurden, musste ich sie einige Stunden später wieder auskotzen – was für ein Zeichen! Nikolaus und Krampus waren Götzen. Beim kollektiven Morgengebet in der Schule machte ich kein Kreuz. Innsbruck war mein Geburtsort, aber irgendwann würde ich sowieso zurück nach Afghanistan gehen. Es kam anders, also musste ich beides verbinden – meine afghanische mit meiner Tiroler Identität.

Emran Feroz

Siobhán Geets

ist seit 2020 im Außenpolitik-Ressort.