Oksana und der Arbeitsmarkt

Irgendwann habe ich begonnen, Mailadressen von Firmen im Internet zu suchen und ungefragt meinen Lebenslauf und meine Diplome zu verschicken. Mit mäßigem Erfolg“, erzählt Oksana Babii. Sie flüchtete vor einem Jahr mit ihrer zehnjährigen Tochter und ihrer pensionierten Mutter von der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Wien. Das „irgendwann“ war ein paar Wochen und zwei Unterkunftswechsel nach ihrer Ankunft. „Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich mich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle bewerben …“ Mittlerweile kann Oksana das wirklich gut. Dabei musste sie in der Ukraine noch nie ein Motivationsschreiben verfassen.

Frau Babii ist Anglistin. Sie trägt dezentes Business-Make-up, gepflegte Maniküre, schwarzer Schurwollmantel, hochwertiger Schmuck, der aber nicht schreit „hier bin ich“. Sie wirkt, als wolle sie bewusst mit dem Klischee des gepeinigten Kriegsflüchtlings brechen. Sie hat 20 Jahre lang an der juristischen Fakultät in Odessa Legal English und Academic English gelehrt. Mittlerweile hat Oksana in Österreich einen Job gefunden. Sie unterrichtet im Rahmen eines Ukraine-Projekts der Bildungsdirektion Wien Englisch für Jugendliche aus der Ukraine, die Nachhilfebedarf haben. „Ich hatte wirklich Glück und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Job bekommen habe“, sagt sie. Die Stelle ist zwar bis zum Sommer befristet, aber es ist eine Arbeit, die zumindest ihrer Qualifikation entspricht. Damit ist Oksana die Ausnahme.

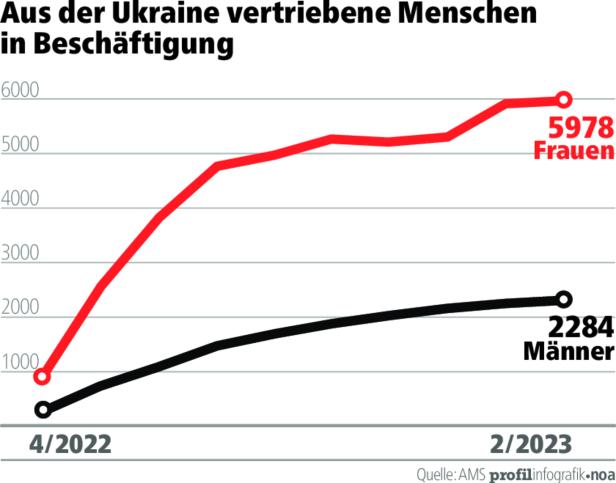

Sie ist eine von 8700 ukrainischen Geflüchteten, die derzeit in Österreich beschäftigt sind. Weitere 7307 waren Ende März beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitsuchend vorgemerkt. 76 Prozent davon sind Frauen, 24 Prozent Männer. Und: Ein Drittel hat eigenen Angaben zufolge einen Universitätsabschluss. In Österreich registriert sind laut Innenministerium aber 95.535 Ukrainer (Stand 3. April). 52.943 von ihnen sind in der Grundversorgung. Sie bekommen also eine finanzielle Unterstützung, wohnen zum Teil in Unterkünften des Bundes und besitzen die sogenannte „Blaue Karte“, die dazu ermächtigt, sich legal im Land aufzuhalten und zu arbeiten. Zwar sind viele der registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer Kinder, ältere oder kranke Menschen. Dennoch bezifferte das AMS Ende vergangenen Jahres die Anzahl der in den Arbeitsmarkt integrierbaren Personen mit 25.000. Angesichts dessen sind 8700 Jobaufnahmen binnen eines Jahres keine Jubelbilanz.

Dabei waren die Bedingungen für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten selten günstiger. Im Schnitt sind die Ukrainerinnen und Ukrainer gut ausgebildet. Viele bürokratische Hürden bei der Jobaufnahme werden abgebaut. Und es war für Unternehmen noch nie so einfach, Menschen aus der Ukraine anzustellen. Derzeit muss man als Arbeitgeber lediglich ein Online-Formular des AMS ausfüllen. Aber auch diese Hürde soll bald fallen. Eine entsprechende Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz soll demnächst im Nationalrat beschlossen werden.

Fachkräftemangel in allen Branchen

Hinzu kommt ein Arbeitskräftemangel, der sich durch fast alle Branchen zieht. Zuletzt hat das AMS 112.684 offene Stellen gemeldet; bei einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent. Das ist zwar weniger als die über 200.000 offenen Stellen im Vorjahr. Teilweise bleiben Jobs aber monatelang unbesetzt.

Mario Scheday ist Unternehmer und hat im Vorjahr zwei Ukrainerinnen angestellt. Er betreibt drei Filialen der Imbisskette „Leberkas Pepi“ in Wien. „Ich hatte im vergangenen Sommer einen wirklich dringenden Arbeitskräftebedarf, weil ich einfach niemanden gefunden habe“, erzählt er. Über ein Arbeitsvermittlungsprogramm der Volkshilfe Wien bewarben sich schließlich vier Ukrainerinnen für die offenen Stellen als Buffetkraft. Zwei von ihnen arbeiten jetzt bei ihm. „Die Anmeldung war tatsächlich sehr unbürokratisch und hat nur zweieinhalb Wochen gedauert“, sagt er.

Ohne Gegenmaßnahmen könnte sich der Arbeitskräftemangel aufgrund der alternden Bevölkerung und der geburtenreichen Baby-Boomer-Generation, die jetzt nach und nach aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, bis 2040 noch deutlich verschärfen. Eine Studie der Synthesis Forschung GmbH im Auftrag der Wirtschaftskammer und Daten des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) kommen zum Schluss, dass die Anzahl der offenen Stellen bis dahin auf 569.500 steigen könnte. Das könnte österreichweit einen durchschnittlichen BIP-Verlust von über fünf Milliarden Euro bedeuten.

In Österreich herrscht ein Fachkräftemangel, von dem der neue Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin, sagt, dass er sich nicht ohne qualifizierte Zuwanderung lösen lasse. Die Debatte um qualifizierte Zuwanderung hat auch die Bundespolitik erreicht. Anfang des Jahres hat Österreich ein sogenanntes „Migrations- und Mobilitätsabkommen“ mit Indien geschlossen. Der Deal sieht Erleichterungen bei der Erlangung der Rot-Weiß-Karte für Fachkräfte aus Indien vor. Bis zu 800 solcher Karten, die indischen Staatsangehörigen den Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt ermöglichen, sollen pro Jahr ausgestellt werden. Im Gegenzug erklärt sich Indien bereit, irregulär eingewanderte Menschen, die keine Aussicht auf Asyl in Österreich haben, zurückzunehmen. Im Vorjahr waren das 18.000 Personen.

Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ließ sich kürzlich bei einem Hintergrundgespräch dazu hinreißen, Österreichs Migrationspolitik mit Blick auf die Gastarbeiter-Anwerbeabkommen der 1970er-Jahre zu kommentieren, was für reichlich Kritik sorgte: Qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland sei zwar notwendig. Dass aber jene Menschen aus der Türkei und aus Ex-Jugoslawien, die damals angeworben wurden, im Land geblieben sind, hier Familien gründeten und Staatsbürger wurden, bezeichnete er als „Fehler“, der zu Integrationsproblemen geführt habe.

Während das politische Österreich also um qualifizierte Arbeitskräfte im Ausland wirbt, die nach getaner Arbeit das Land wieder verlassen sollen, gibt es zahlreiche Akademikerinnen und Facharbeiter im Land, die keinen Job finden. Schon gar keinen, der ihrer eigentlichen Ausbildung entspricht.

„Bei den Ukrainerinnen handelt es sich um eine sehr qualifizierte Fluchtbewegung“, erklärt die Sozioökonomin und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien. Gemeinsam mit ihrer Forschungsgruppe hat sie den Bildungshintergrund und die Demografie von ukrainischen Kriegsgeflüchteten in Warschau und Wien untersucht. Dazu wurden allein in Wien über 1000 vorwiegend Frauen im offiziellen Ankunftszentrum befragt. Fazit: Acht von zehn der Befragten gaben an, einen Universitätsabschluss zu haben.

Ernüchterung auf beiden Seiten

Perfekte Startbedingungen also? „Am Anfang hatte man sehr hohe Erwartungen an die Jobaufnahme, auf beiden Seiten“, meint Kohlenberger. Ein Jahr später kehrt – auf beiden Seiten – Ernüchterung ein.

Szenenwechsel: Im Deutschkurs im Integrationszentrum des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Wien-Simmering sitzen Ukrainerinnen und zwei Ukrainer zusammen mit Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan im Kursraum. Die meisten im Kurs haben kriegsbedingt ihre Heimat verlassen und lernen jetzt Deutsch. Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Oleksandra zum Beispiel ist Politologin aus Charkiw und hat an der Universität gelehrt und geforscht. Vor einem Jahr kam sie mit ihrem neunjährigen Sohn und ihrer 15-jährigen Tochter nach Österreich. Ihr Mann durfte das Land nicht verlassen. Mit dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 wurde in der Ukraine das Kriegsrecht ausgesprochen. Männern zwischen 18 und 60 Jahren ist es grundsätzlich verboten, das Land zu verlassen. Ausnahmen gibt es für alleinerziehende Väter und für Männer, die drei oder mehr minderjährige Kinder haben.

In der Zwischenzeit hat Oleksandra die A1- und A2-Deutschprüfung absolviert, Anerkennungsprüfungen für die Nostrifikation ihres Diploms abgelegt und wird bald auch die dritte Deutschprüfung bestehen. Internen Zahlen des ÖIF zufolge beträgt die Erfolgsquote der Ukrainerinnen bei der A2-Deutschprüfung, also den fortgeschrittenen Anfängerinnen, fast 76 Prozent. Zum Vergleich: Bei den restlichen Deutschkursteilnehmern liegt sie bei 44 bis 48 Prozent.

„Ich habe mich an der Universität Wien bei einem Forschungsprojekt über die Ukraine beworben. Ich hätte die Stelle auch fast bekommen. Aber unsere Aufenthaltstitel gelten derzeit nur bis 2024, die Arbeitgeber wollen Planungssicherheit darüber hinaus“, erzählt Oleksandra. „Die Planungssicherheit ist tatsächlich ein Thema bei vielen Unternehmern“, sagt Scheday. „Wir wünschen unseren Kolleginnen natürlich von ganzem Herzen, dass dieser schreckliche Krieg bald endet und sie wieder zu ihren Familien zurückkehren können. Das bedeutet dann aber auch, dass sie schnell wieder weg sein können.“

„Es gibt viele Gründe, warum die Jobsuche schwierig ist“, erklärt Natallia Donner. Sie ist Leiterin von „BBE#ukr.workinaustria“, einem Projekt der Volkshilfe Wien, das in Kooperation mit dem AMS ukrainische Geflüchtete bei der Jobsuche unterstützt. 500 Personen, vorwiegend Frauen, hat Donner in den vergangenen zwölf Monaten mitbetreut. 105 von ihnen konnten eine Arbeit finden. Mangelnde Sprachkenntnisse und nicht anerkannte Bildungsabschlüsse führen zu einem sehr schmerzhaften Statusverlust, den viele zunächst nicht wahrhaben wollen, erklärt Donner.

Schlechte Jobs sind schneller zu haben

„Man darf Tourismus nicht mit Migration verwechseln. Ich habe Wien als Touristin kennengelernt, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich in einer ganz anderen Stadt bin“, sagt Maryna Radionowa aus Kiew. Sie hat zusammen mit Oksana Babii das Frauenförderprogramm für hoch qualifizierte Ukrainerinnen des ÖIF absolviert. Dort bekommen die Geflüchteten zusätzliche Jobcoachings und werden mit potenziellen Arbeitgebern zusammengebracht. Oksana Babii fand so ihren Job als Englischlehrerin bei der Bildungsdirektion.

„Ich könnte jetzt sofort als Reinigungskraft anfangen. Aber ich habe Angst, dass ich da nie wieder herauskomme. Ich habe Wirtschaft studiert, ich habe in Kiew in einer Bank gearbeitet, auch als Abteilungsleiterin“, erzählt Maryna Radionowa. Sie hat den Habitus einer selbstbewussten Bankerin. Sie spricht mit fester, tiefer Stimme. Sie vermeidet Fehler. Wenn ihr ein Wort auf Deutsch nicht einfällt, wechselt sie kurz ins Englische und dann wieder zurück. „Wenn Menschen aus bitterer Armut und ohne Ausbildung hierherkommen, ist es für sie eine Verbesserung, wenn sie sich auf den Feldern oder in den Küchen ein Einkommen erarbeiten können. Für mich ist das aber ein schmerzhafter Abstieg. Ich hatte ein gutes Leben, und das ist jetzt vorbei.“ Derzeit wohne sie bei Bekannten, besuche weiter Deutschkurse und sei auf der Suche nach einem Job, der ihrer Ausbildung halbwegs nahekomme, sagt sie.

Viele Ukrainerinnen müssen sich entscheiden, ob sie schnell einen Hilfsjob annehmen, oder ob sie in der Grundversorgung bleiben und sich Zeit nehmen, um zu lernen. Die Sorge ist nicht unbegründet, wie ein Blick in die AMS-Statistik zeigt:

Von den 8700 Jobaufnahmen, die das AMS in den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete, waren fast alle in den Bereichen Gastronomie und Tourismus, Reinigung oder in anderen Hilfsberufen, für die keine höhere Ausbildung und kaum Deutschkenntnisse notwendig sind. Vereinzelt gab es aber auch Übertritte in technische oder pädagogische Berufe. Wer aber zum Beispiel schon einmal als Küchenhilfe angestellt war und diesen Job verliert, wird vom AMS auch wieder ähnliche Jobs vorgeschlagen bekommen. Wenn man ablehnt, droht eine Sperre des Arbeitslosengeldes für sechs Wochen.

„Wir achten im Bewerbungsprozess natürlich auch auf die Sprachkenntnisse und darauf, ob die Bewerberin eine anerkannte akademische Ausbildung hat“, erklärt Horst Friedrich von der AMS-Bundesgeschäftsstelle. Deshalb dürfen Akademiker und hoch qualifizierte Jobsuchende im Einzelfall eine Beschäftigung unter ihrer Qualifikation ablehnen. Grundsätzlich werden aber offene Stellen mit dem größten Arbeitskräftebedarf zuerst vorgeschlagen.

Ich kann mich noch nicht mit dem Gedanken abfinden, dass ich vielleicht nie wieder meinen alten Job ausüben kann.

aus Kiew

Auch nach der letzten großen Fluchtbewegung 2015, als sehr viele Syrerinnen und Syrer nach Österreich kamen, fanden wenige schnell den Weg in den Arbeitsmarkt. „Bei den Geflüchteten, die im Jahr 2016 ihren Aufenthaltsstatus erhielten und im Zeitraum Jänner 2016 bis Juni 2017 beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulung waren, waren Ende Juni 2017 insgesamt 11,4 Prozent in Beschäftigung“, erklärt ein AMS-Sprecher auf Nachfrage. Heute, sieben Jahren später, sind es etwas mehr als die Hälfte.

Deutsch lernen und sich fortbilden oder Hilfsjob – ganz so schwarz-weiß ist die Realität für viele Frauen dann doch nicht, weiß Natallia Donner von der Volkshilfe: „Einige verdienen sich in der Grundversorgung geringfügig etwas dazu, während sie Deutschkurse besuchen und ihre Kinder betreuen.“ In der Praxis kann das so aussehen: Im Morgengrauen Prospekte verteilen oder gelegentlich irgendwo putzen. Am Vormittag zum Deutschkurs, am Nachmittag die Kinder beim ukrainischen Homeschooling unterstützen.

Viele ukrainische Schulkinder besuchen nämlich zwei Schulen. Vormittags eine österreichische, wo sie schnell Deutsch lernen müssen, nachmittags virtuell eine ukrainische, so wie Oksanas zehnjährige Tochter. An einigen ukrainischen Schulen sitzen derzeit mehr Kinder vor Computern im Ausland als auf den Sitzbänken in der Klasse. „Ich weiß nicht, ob und wann wir nach Hause können“, sagt Oksana Babii. Vielleicht muss ihre Tochter irgendwann wieder in Odessa in die Schule gehen, und da sei es nicht gut, wenn sie zwei, drei Jahre verliert.

Fluchttraumata, ein schmerzhafter Statusverlust, unfreiwillige Fernbeziehungen, die mit Kriegsdauer immer schwieriger werden, die Ungewissheit, wann und ob man überhaupt nach Hause kann, erschweren das Ankommen in Österreich. Deshalb versuchen einige so viel wie möglich von ihrem früheren Leben hierher mitzunehmen und hoffen, schnell wieder nach Hause zu fahren. Manchmal ist es der Job, wenn Homeoffice über Landesgrenzen hinweg möglich ist. Nastia, die eigentlich anders heißt, kam mit ihrem vierjährigen Sohn und ihrem Laptop im Sommer. „Ich arbeite noch ein paar Stunden pro Woche für meine alte Firma in der Ukraine“, erzählt sie.

Rechtlich ist das heikel. In der Regel gibt es in der Grundversorgung 260 Euro pro Erwachsenem und 145 Euro pro Kind. Man darf nur eingeschränkt dazuverdienen und muss alle Einkünfte melden. Ein Rechenbeispiel: Einer Mutter mit zwei minderjährigen Kindern stehen insgesamt 550 Euro an Grundversorgung zu. Wenn sie privat Miete zahlen muss, gibt es einen Mietkostenzuschuss von 330 Euro pro Monat. Seit Jänner kann sie 35 Prozent ihres Verdienstes als Freibetrag geltend machen, die restlichen 65 Prozent dürfen nicht die Höhe der Grundversorgungsleistungen übersteigen. Bei einem Nettolohn von 1200 Euro gibt es zum Beispiel noch 275,50 Euro aus der Grundversorgung dazu. Würde der Nettolohn 1600 Euro betragen, gibt es keine Unterstützung mehr.

Deshalb haben einige Frauen, die jetzt Alleinerzieherinnen sind, auch Hemmungen, schlecht bezahlte Hilfsjobs anzunehmen und damit in den überhitzten privaten Mietmarkt zu gehen. Oksana bezieht keine Grundversorgung mehr und hat für sich, ihre Tochter und ihre Mutter eine kleine 2-Zimmer-Wohnung in Wien gemietet. Für Miete, Energie und Internet bezahlt sie rund 1100 im Monat. „Wir kommen über die Runden. Aber sparen geht nicht“, erzählt sie.

Anastasiia Mykhalchuk

arbeitet seit Juli 2022 bei der Imbisskette „Leberkas-Pepi“ in Wien. In ihrer Heimat war die 31-jährige Ukrainerin in der gehobenen Gastronomie tätig.

Keine Kinderbetreuung, kein Job

Und dann ist da noch die Kinderbetreuung. Zwei Drittel der von Kohlenberger befragten Ukrainerinnen und Ukrainer haben Kinder und damit Betreuungspflichten. Was sie nicht haben, ist ein breites Familiennetzwerk, das ihnen bei der Kinderbetreuung unter die Arme greift. Alina kam im März 2022 mit ihrem zweijährigen Sohn aus Kiew nach Wien. „Mein Mann hat uns bis zur Grenze gefahren und sich von uns verabschiedet. Ich hatte nur einen Rucksack, der zur Hälfte mit Windeln gefüllt war. Ich dachte nicht, dass wir länger als zwei Wochen bleiben müssen“, erzählt sie. Ein Jahr später hat sie vier Mal die Unterkunft gewechselt, und ihr Sohn geht in den Kindergarten. Sie lernt Deutsch. In Kiew war sie Notarin.

„Mein Sohn ist immer wieder krank, und ich muss ihn allein betreuen. Meinen Job kann ich hier auch nicht ausüben, weil ich ukrainisches und nicht österreichisches Recht studiert habe.“ Österreichweit sind laut Statistik Austria nur 54,6 Prozent der Kindergarten-Plätze mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar, in ländlichen Gebieten ist es gerade einmal etwas mehr als jeder vierte. Auch wenn ein Kindergarten ganztägig offen hat, lässt sich das vielleicht mit einem Bürojob vereinbaren. Bei Früh-, Spät-, Nacht- oder Wochenenddiensten in der Gastronomie, im Tourismus oder in der Pflege wird die Kinderbetreuung schon schwieriger.

Um Geflüchtete aus der Ukraine schneller in Beschäftigung zu bringen, plädiert AMS-Chef Johannes Kopf schon länger dafür, diese Menschen aus der Grundversorgung in die Sozialhilfe oder Mindestsicherung zu überführen. Damit hätten sie einerseits etwas mehr Geld zur Verfügung, anderseits müssten sie sich als jobsuchend melden und mit dem AMS kooperieren. Ein Vorschlag, der bei einigen auf Skepsis stößt, weil sie fürchten, dass sie gezwungen wären, jede vorgeschlagene Stelle anzunehmen. Oder in den Worten der ehemaligen Bankangestellten Maryna Radionova: „Ich kann mich noch nicht mit dem Gedanken abfinden, dass ich vielleicht nie wieder meinen alten Job ausüben kann.“ Sie bleibt vorerst in der Grundversorgung und schreibt Motivationsschreiben.