Arnold Schwarzenegger:„A Hard Man is Good to Film”

Am Ende des türkisfarbenen und kostspieligen Prachtbands deponiert Arnold Schwarzenegger noch einen klassischen Arnie-Sager: „Zuallererst danke an euch, die Fans. Ohne euch würde ich noch immer in den österreichischen Alpen jodeln.“

Das ist dann doch etwas kokett. Denn wenn man die Reise jenes Buben aus einer kargen Nachkriegskindheit in der steirischen Provinz zum weltbesten Bodybuilder, zur Action-Ikone Hollywoods und zum kalifornischen Gouverneur an den Hunderten Fotos dieses Bandes nachvollzieht, weiß man, dass Schwarzenegger ein Meister „Nietzscheanischer Gymnastik“ ist, wie es ein Wegbegleiter formulierte. Die Bilderflut in „Arnold“ erzählt von einem, der der fanatische Baumeister und besessene Zimmermann seiner Vorstellung eines Übermenschen war, die in James Camerons Sci-Fi-Meilenstein „Terminator“ seine filmische Entsprechung fand. Der berühmte Satz des so unzerstörbaren wie brutalen Cyborgs, „The future is not set. There is no fate but what we make for ourselves“ („Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt kein Schicksal, das wir nicht selbst bestimmen können“) war schon früh auch die Lex Arnold. Die knochentrockenen Drohungen des Terminators, „I’ll be back“ und „Hasta la vista, Baby!“, sind längst ewiges Popkulturgut.

It-Darling der Popkultur

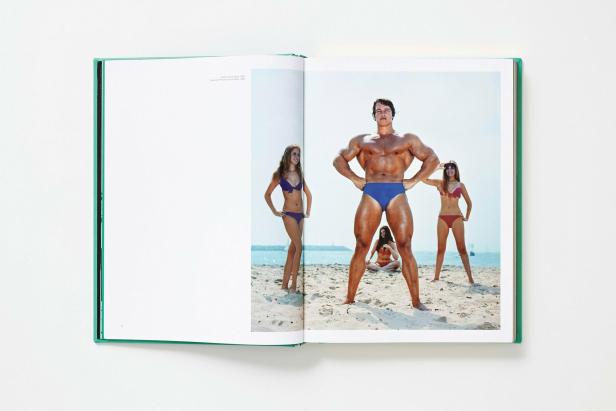

Die weltbesten Fotografen wie Herb Ritts, Annie Leibovitz, Robert Mapplethorpe oder Richard Avedon stürzten sich auf den anfangs in tollpatschigem Englisch kauderwelschenden „Arnie“, der seit seinem Boxoffice-Durchbruch 1982 in „Conan, der Barbar“ („Ich lebe, liebe und töte … Ich bin zufrieden“) zum It-Darling der popkulturellen Elite avancierte. Arnold mit nacktem Oberkörper auf einem Schimmel galoppierend in „Vanity Fair“; ganz, aber nicht frontal nackt 1977 für „Cosmopolitan“ posierend (die Bilder wurden jetzt erstmals veröffentlicht); mit Zigarre und Ledermütze leicht homoerotischen Cruising-Charme verströmend; oder mit seinen beiden Zwergeseln Lulu und Whiskey kuschelnd, mit deren Fütterungsritualen er während der Pandemie seine Instagram-Fans aus der Covid-Depression holte. Der Zuckerguss auf der illustren Gesamtkunstwerk-Vita war dann noch die Hochzeit, die den bis heute und trotz Trump („Der war der schlechteste Präsident aller Zeiten“) bekennenden Republikaner in alten amerikanischen Politadel und das Herz der liberalen USA führte: 1986 trat der siebenfache Mister Olympia und vierfache Mister Universum, der 1975 die Muskel-Schlachten hinter sich gelassen hatte und zu dem Zeitpunkt bereits ein Superstar des martialischen Kinos war, mit der Journalistin Maria Shriver, einer Nichte des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, vor den Altar. Das Paar zog vier Kinder groß. Die Ehe wurde 2021 geschieden, nachdem publik wurde, dass Schwarzenegger einen Sohn mit einer Hausangestellten gezeugt hatte. Von dem Skandal redet heute niemand mehr. Arnold is back – und zwar multimedial. Neben dem vorliegenden Bildband punktet „der schnellste 64-jährige Weiße auf diesem Planeten“ (so ein schwarzer Agenten-Kollege zum tatsächlich 75-jährigen Schwarzenegger) gerade in der Spionage-Serie „Fubar“, seiner ersten TV-Produktion. Die zweite Staffel wurde von Netflix bereits eingetütet, 30 Millionen Aufrufe in den ersten Tagen der Online-Verfügbarkeit waren ein starkes Argument. Vertiefend zur Serie füttert Netflix Arnie-Aficionados mit der Dokuserie „Arnold“, über der die so simple wie schlagkräftige Arnold-Philosophie „Du darfst niemals versuchen, so wie alle anderen zu sein“ schwebt. Und natürlich: „Mach alle deine Nachteile zu deinem Vorteil.“ Das Bashing alter, weißer Männer, die einem anachronistischen Virilitätskonzept anhängen, dürfte sich bei Streaming-Konsumenten noch nicht ganz durchgesetzt haben. In einem Interview mit dem US-Magazin „Entertainment Weekly“ befand Arnold in der Frühphase seines Ruhms einmal mit dem ihm eigenen Selbstvertrauen: „A hard man is good to film.“

„Wenn wir Arnold nicht gefunden hätten, hätten wir uns einen Arnold bauen müssen“, wird „Conan“-Regisseur John Milius zitiert, der gleichzeitig davon schwärmt, wie unbeirrt von Kälte, Hitze oder Anstrengungen Schwarzenegger damals seinen „Barbaren-Job“ erledigte. „Sie sagten zu mir: Mit diesen Muskeln kannst du nie ein leading man in Hollywood werden“, erklärt er Dian Hanson, der Herausgeberin der „Arnold“-Bibel (und jahrelangen Verlegerin von Pornomagazinen) in einem Video-Interview: „Deswegen war das Musik für meine Ohren. Und dann erklärten sie mir, dass es niemand jemals mit so einem schweren Akzent in Hollywood geschafft hat. Und, siehe da, dann kam Jim (James Cameron) und toppte das noch, er liebte meinen Akzent. Mehr noch: Er war sogar davon überzeugt, dass der Erfolg der ‚Terminator‘-Filme mit meinem Akzent zusammenhing. Er sagte zu mir: ‚Arnold, du bist der Einzige, der nicht so spricht wie wir, weil du ja eine Maschine bist.‘“

Es begann alles mit Lügen, Lügen, Lügen und Intoleranz.

über seien Kindheit in der Steiermark

Und dann war da die Clinton-Ära: „Ich hatte zuvor George Bush bei seiner Kampagne unterstützt, genauso wie Bruce Willis und Stallone. Und die liberale Presse schrieb uns nieder; die Action-Helden hätten ausgedient. Das ist das Prinzip: Zuerst schreiben sie dich hoch, dann lassen sie dich fallen, und wie jeder Held musst du dann wieder aufstehen.“ Das Lächeln blieb auf seiner Seite, er erzählt es mit der Entspanntheit eines Dauersiegers: „Der Erfolg von ‚True Lies‘ fiel direkt in Clintons Regierungsperiode. Es war der erste Film der Kinogeschichte, der 100 Millionen in den USA einspielte und auch noch 100 Millionen international. Ich konnte also wirklich lachen.“

„Emotionale Schmerzen, Lügen und Intoleranz“

In Goldlettern ist zu Beginn von „Arnold“ zu lesen: „1961 hatte ich die erste Vision von einem Leben jenseits meines kleinen österreichischen Dorfes. Ich war umgeben von Menschen, die keine Ambitionen und keinen Ehrgeiz hatten, die physisch, psychisch und ökonomisch vom Krieg zerstört waren. Ich wollte ein völlig anderes Leben, ein viel viel größeres Leben.“

Wie schwer die Kriegstraumatisierung auf seinem Kindheitsumfeld lastete, drückte der damals 73-Jährige erstmals in einer emotionalen Videobotschaft nach dem Sturm auf das Kapitol im Jänner 2021 aus, die allein in der ersten Stunde acht Millionen Mal auf Twitter aufgerufen wurde. Der „Mob“, der den Kongresssitz in Washington gestürmt hatte, erinnere ihn stark an die „Kristallnacht“, denn auch damals seien die Werte der Demokratie in Scherben gelegen: „Ich bin in den Ruinen eines Landes aufgewachsen, das seine Demokratie verloren hatte. Umgeben von gebrochenen Männern, die versucht haben, ihre Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg wegzutrinken.“ Bei diesem Anlass erzählte er auch, dass sein Vater ein- oder zweimal pro Woche betrunken nach Hause gekommen sei und dann „seine Familie geschlagen“ habe. Bei den Nachbarn ging es ähnlich zu: „Diese Männer hatten körperliche Schmerzen von den Schrapnellen in ihren Körpern und emotionale Schmerzen von dem, was sie gesehen oder getan hatten. Es begann alles mit Lügen, Lügen, Lügen und Intoleranz.“

Ähnlich eindringlich war auch seine Videobotschaft im März 2022 an das russische Volk („My dear russian friends“), in der er vor den Propagandalügen Putins warnte, von den Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten erzählte und, als bittersüße anekdotische Fußnote, wieder seinen Vater ins Spiel brachte: Der ehemalige Wehrmachtssoldat wollte ihm verbieten, das Foto eines russischen Gewichtheber-Champions in seinem Kinderzimmer aufzuhängen. Das Foto von Yuri Petrovich Vlasov, dem er bei einem Wettkampf backstage im Alter von 14 die Hand drücken durfte („Seine Hand verschluckte meine“), sollte dennoch über seinem Bett wachen.

Der ehemalige und nicht unumstrittene „Governator“ Kaliforniens (von 2003 bis 2011), der unter anderem im Kreuzfeuer der Kritik stand, weil er an der Todesstrafe festhielt und einige Gnadengesuche ablehnte, fühlt sich noch immer zur moralischen Instanz berufen. Die Debatte um die Todesstrafe führte damals dazu, dass das einstige Arnold-Schwarzenegger-Stadion in Graz 2005 zum „Stadion Graz-Liebenau“ wurde, weil, so erzählt er es im Buch, „sich einige echte Österreicher, die Katholiken in Graz, bemüßigt fühlten, sich einzumischen. Sie erklärten mir, dass sie im Gemeinderat darüber abstimmen wollten, ob das Stadion weiter so heißen dürfe. Da habe ich nicht gewartet. Ich habe ihnen einen Rechtsbescheid zukommen lassen, dass sie meinen Namen nie wieder verwenden dürfen. Sie gingen von der Annahme aus, dass mein Ruhm mir mehr bedeutete als Gerechtigkeit für das kalifornische Volk? Sie haben sich geirrt.“

Seine kanzelartigen Ansprachen vor einem Millionenpublikum begründet Schwarzenegger im Interview so: „Sie werden sich fragen: Was zur Hölle ist nur los mit diesem Burschen? Wie hält er nur all diese Kreuzzüge aus? Meine Frage ist hingegen: Wie kann ich das nicht tun? Ich bin der gesegnetste son of a bitch, den es gibt. Und ich habe diese Plattform gebaut, damit jeder auf der Welt mir zuhören kann. Es wäre eine Sünde, sie nicht zu benutzen. Wenn ich abends ins Bett gehe, höre ich noch immer die Worte meines Vaters: ‚Mach dich nützlich, Arnold!‘ Und wenn ich morgens aufstehe, folge ich noch immer seinem Ratschlag.“

Das Verhältnis zu Schwarzeneggers Vater Gustav war alles andere als unproblematisch. Der 1907 geborene Gendarm mit tschechischen Wurzeln war seit 1941 Mitglied der SA (er hatte schon knapp nach dem „Anschluss“ 1939 ein Ansuchen auf Mitgliedschaft gestellt) und wurde in Russland 1942 schwer verwundet. Schon 1947 konnte er wieder seinen Beruf als Gendarm aufnehmen, die Entnazifizierungsprozesse liefen wie so oft: zügig oder gar nicht. Arnold Schwarzenegger selbst hatte 1990 das Simon Wiesenthal Research Center beauftragt, herauszufinden, ob sein Vater direkt an Kriegsverbrechen oder Verbrechen an Zivilisten beteiligt gewesen sei. Die Recherchen ergaben, dass er sich diesbezüglich nicht schuldig gemacht hatte. „Es war eine typische Karriere dieser Generation“, resümierte Ursula Schwarz, Historikerin im Österreichischen Widerstandsarchiv, damals den Werdegang des Vaters: „Solche gab es viele.“

Die Frau, die Arnold stark machte

Um das Zusammenspiel seiner ungeheuren Willensanstrengung, seiner Disziplin, seiner Cleverness und eisernen Visionen zu verstehen, muss man an den Ursprung von Arnold Schwarzeneggers Kraft gehen: Mutter Aurelia, die 1998 im Alter von 76 Jahren bei einem Friedhofsbesuch am Grab ihres Mannes Gustav einem Herzinfarkt erlegen ist. Sie badete ihn regelrecht in Selbstvertrauen. Schwarzenegger hat ein zutiefst emotionales Verhältnis zu seiner Mutter; in einer Instagram-Botschaft anlässlich seines 75. Geburtstags am 30. Juli 2022 ließ er seine 24 Millionen Follower wissen, dass seine Mutter die Frau war, „die mir zeigte, was bedingungslose Liebe ist und wie man die besten Schnitzel macht.“ Aurelia Schwarzenegger, seit 1970 verwitwet (ein Jahr später verlor sie ihren Erstgeborenen Meinhard durch einen Autounfall), lebte in den 1990er-Jahren noch immer in der ehemaligen, bescheiden kleinen Dienstwohnung ihres Mannes in einem Wohnblock im Industriestädtchen Weiz im steirischen Hügelland. Bei einer Begegnung in jenen Jahren war sie gerade von ihrem jährlichen dreimonatigen Kalifornien-Aufenthalt zurückgekommen: „Gekocht hab ich natürlich: Apfelstrudel, gefüllte Paprika, Schnitzel. Und die Dienstboten haben alles streng aufschreiben müssen, aber so wie bei mir ist es natürlich nie geworden.“ Natürlich hätte ihr „der Bub“ jede Wohnung gekauft, die sie sich nur wünschte: „Aber ich brauch nichts Größeres. Hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl.“ Auch der Arnold wolle eigentlich leben „wie ein Normaler“, es machte sie froh, dass „er sich seine Cowboystiefel immer noch selber putzt und nachts auch aufsteht, wenn die Kleine weint.“ Medien empfing sie so gut wie nie: „Das hat der Bub eigentlich nicht gern, wenn Journalisten zu mir kommen.“ Das Entree für eine Ausnahme waren damals eine Spende an den steirischen Tierschutzverein und lange Telefonate im Vorfeld. Das Wohnzimmer dominierte ein riesiges Foto eines grinsenden Ronald Reagan (dem B-Moviestar, der es sogar zum US-Präsidenten gebracht hatte) mit einer persönlichen Widmung. „Ein wirklich netter Mensch“, erklärte die Tochter einer Schneiderin und eines Heilpraktikers, als ob sie von einem Nachbarn reden würde.

Als ihre Buben in den Jahren 1946 und 1947 zur Welt kamen, herrschte die Härte der Nachkriegsjahre: „Die Lebensmittel waren knapp. Ich musste mir bei den Bauern Grieß und Eier erbetteln. Und auf den Dachböden Heublumen zusammenkehren. Die habe ich dem Arnold ins Badewasser gestreut, denn er war eigentlich ein schwächliches Kind.“ Im Kontrast zur Fürsorge der Mutter stand Vater Gustav, der „auch schon einmal den Gürtel in die Hand nahm oder Hausarrest ansetzte“, wenn die Kleider abends nicht ordentlich auf dem Stuhl zusammengefaltet waren oder einer nicht pünktlich zum Abendessen kam. Irgendwann versetzte der damals Achtjährige der Mutter einen regelrechten Schock, als er sich vor dem Kleiderschrank aufpflanzte und verkündete: „Mutti, ich werd’ einmal der Größte!“ „Geh, du Lausbub“, rügte die Mutter ihn damals: „Jetzt lernst einmal was G’scheites.“