„Das Kind von Buchenwald“: Das gestohlene Leben des Stefan Jerzy Zweig

Von Siobhán Geets

Schriftgröße

Wenn Stefan Jerzy Zweig von sich erzählte, stieg oft der Zorn in ihm hoch. Es machte ihm zu schaffen, dass immer, wenn von seinem Leben die Rede war, andere bereits Behauptungen aufgestellt hatten, Interpretationen geliefert, Begebenheiten verfälscht oder erfunden.

Ende der 1950er-Jahre war der KZ-Überlebende zur Romanfigur geworden; später, als junger Mann, zum unfreiwilligen Star in der damaligen DDR. Das Buch und der Film über seine Rettung in Buchenwald – beide unter dem Titel „Nackt unter Wölfen“ – wurden als angebliche Tatsachenberichte gehandelt, obwohl es sich ganz anders zugetragen hatte. Sein Überleben ist Thema von Romanen, historischen Abhandlungen und unzähligen Zeitungsartikeln.

Bis zuletzt hat Stefan Jerzy Zweig darum gekämpft, seine Geschichte, die ihm so oft abhandengekommen war, wieder zu seiner eigenen zu machen. Immerhin ging es doch um sein Leben. Auch wenn sich darin die Schrecken und auch das eine oder andere Wunder des 20. Jahrhunderts widerspiegelten, so war es er allein, der es gelebt hatte. War es denn zu viel verlangt, es ihm zu lassen?

Ich habe Stefan Jerzy Zweig das erste Mal vor rund zwei Jahren getroffen, bis zu seinem Tod im Frühjahr folgten viele weitere Gespräche. Stets hatte er Plastiksäckchen mit Dokumenten dabei, Zeugnisse seines Lebens: ein Foto, das ihn als Vierjährigen nach der Befreiung Buchenwalds zeigt, alte Zeitungsartikel, die seine Rettung durch kommunistische Häftlinge skandalisierten oder seine Rechtsstreitigkeiten beschrieben, Briefe aus aller Welt, ein altes SS-Dokument.

Ich hatte Stefan Jerzy Zweig kontaktiert, weil ich ein Porträt über ihn schreiben wollte. Wir trafen uns regelmäßig in Kaffeehäusern nahe seiner Wohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk, Zweig konnte stundenlang reden. Er war aufgebracht, zu Recht, denn der Umgang mit seiner so bewegten und dramatischen Lebensgeschichte machte ihm bis zuletzt schwer zu schaffen. Doch von Anfang an.

Geboren wird Stefan Jerzy Zweig (es besteht keine Verwandtschaft zum Autor Stefan Zweig) als Sohn einer jüdischen Familie am 28. Jänner 1941 im polnischen Krakau. Der Vater, Zacharias Zweig, war vor dem Krieg Rechtsanwalt, nun ist er rund um die Uhr damit befasst, der Familie das Überleben zu sichern. Stefan ist kaum ein Jahr alt, als er mit dem Vater, der Mutter Helena und der damals neunjährigen Schwester Sylwja ins Krakauer Ghetto ziehen muss. Als dieses im März 1943 aufgelöst wird, versetzt ein Arzt das Kleinkind in den Tiefschlaf, damit die Eltern es in einem Sack versteckt hinausschmuggeln können.

Wenn die SS-Männer das Lager verließen, nahm ich das Kind aus der Müllgrube heraus und brachte es ins Lager zurück. Es weinte fast nie, und auf den Ton des Wortes ‚SS‘ wusste es, dass es schweigen musste.

Zacharias Zweig

Vater (in seinem Bericht für Yad Vashem)

Die Familie wird ins Konzentrationslager Bieżanów deportiert, den kleinen Stefan muss der Vater vor den SS-Männern verbergen. All das schildert Zacharias Zweig in einem eindrücklichen Bericht, den er 1961 für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem verfasste. Dort beschreibt er, wie er sich mit seinem Sohn im kalten Ofen eines Dampfbads einschließt; wie er ihn unter der Jacke versteckt auf den Schultern trägt; wie er den kleinen Stefan einer polnischen Bäuerin über den Stacheldrahtzaun reicht oder ihn in seiner Verzweiflung unter einem Müllberg verschwinden lässt.

„Wenn die SS-Männer das Lager verließen, nahm ich das Kind aus der Müllgrube heraus und brachte es ins Lager zurück“, schreibt der Vater. „Es weinte fast nie, und auf den Ton des Wortes ‚SS‘ wusste es, dass es schweigen musste.“

Im November 1943 wird die Familie in das KZ Skarżysko-Kamienna und Ende Juli schließlich nach Buchenwald deportiert. Dort wird die Familie endgültig getrennt – und die Eltern treffen eine Entscheidung, die dem Sohn aller Wahrscheinlichkeit nach das Leben rettet. Dem Vater gelingt es, die Mutter zu überzeugen, Stefan mit ihm gehen zu lassen. Helena Zweig und die zwölfjährige Sylwja werden einem Nebenlager zur Zwangsarbeit zugeteilt. Zacharias und Stefan werden sie nie wieder sehen.

Ein Kind in Buchenwald

An einem heißen Sommertag im Jahr 1944 ereignet sich im Konzentrationslager Buchenwald etwas Ungewöhnliches. Barfuß, mit Gummischuhen in den Händen, schreitet ein kleiner Bub neben seinem Vater durch das Eingangstor. Es ist der 5. August, und der dreijährige Stefan Jerzy Zweig sorgt bei den Häftlingen für Aufsehen. Ein so kleines Kind hat im Lager kaum Überlebenschancen. Die Nachricht, dass sich unter den angekommenen Männern ein Kleinkind befindet, verbreitet sich schnell, und etliche Häftlinge versuchen, einen Blick auf den Buben zu erhaschen.

Dem Vater gelingt es, die SS-Männer davon zu überzeugen, das Kind bei sich im Lager behalten zu dürfen. Stefan Jerzy Zweig erhält die Häftlingsnummer 67509. In seinem Bericht beschreibt Zacharias Zweig, wie politische Häftlinge seinen Sohn in der Effektenkammer im Deutschen Block des Lagers in Sicherheit bringen. Hier werden Kleidung und Besitz der Gefangenen aufbewahrt, und hier sitzen auch Mitglieder der geheimen Widerstandsorganisation der politischen Häftlinge. Die politischen Häftlinge, hauptsächlich Deutsche, Polen und Tschechen, die meisten davon Kommunisten, treffen rasch eine Entscheidung: Sie wollen alles daransetzen, dieses Kind zu retten. Dem Vater erklären sie, dass sein Sohn ein Symbol des Widerstandes gegen Hitler sei: „Für sie verkörperte er einfach das Leben.“

Der „Kapo“ der Effektenkammer ist der deutsche Antifaschist und Antistalinist Willi Bleicher. Als Kapo ist Bleicher ein sogenannter Funktionshäftling. Solche Insassen waren für die innere Verwaltung des Lagers zuständig und vergleichsweise bessergestellt als die meisten anderen Häftlinge. Einige hatten einen gewissen Handlungsspielraum, auch was die Rettung Einzelner betrifft.

In Buchenwald sind die „Roten Kapos“ für die Einteilung der Arbeitseinsätze zuständig und entscheiden, wer welchem Arbeitskommando zugeteilt wird. Häufig gelingt es ihnen, Namen auf Transportlisten zu streichen und durch andere zu ersetzen – und so einzelne vor der Deportation in Vernichtungslager zu bewahren.

Es ist Bleicher, der sich laut dem Vater um den kleinen Stefan kümmert. Zacharias Zweig wird in einem anderen Teil des Konzentrationslagers untergebracht und darf seinen Sohn jeden Sonntag besuchen.

Bisher hat der Dreijährige mit seinen Eltern Polnisch gesprochen, nun muss er Deutsch lernen. Aus Stefan Jerzy wird Georg (Deutsch für Jerzy), Bleicher nennt ihn „Juschu“. Die Häftlinge nähen dem Kind Kleidung, er hat ein eigenes Bettchen und sogar Spielzeug. „Wenn er spazieren ging, wachte ein Hund namens Senta über ihn“, schreibt der Vater. Um Stefan vor Krankheiten zu schützen, darf sich kaum jemand nähern.

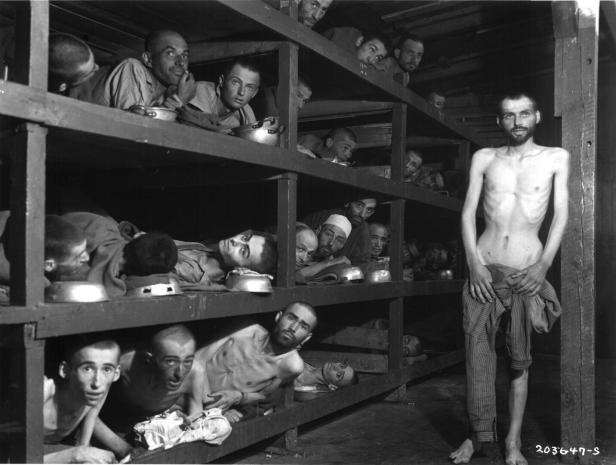

In Buchenwald gab es zwar keine Gaskammern, doch das KZ galt lange als Symbol der Nazi-Barbarei schlechthin. Auf dem Ettersberg rund acht Kilometer von Weimar entfernt errichtet, war es nach Dachau bei München und Sachsenhausen bei Berlin das drittgrößte Konzentrationslager auf deutschem Staatsgebiet. Schätzungsweise 277.800 Menschen waren hier zwischen 1937 und 1945 interniert, rund 56.000 von ihnen fielen Erschöpfung, Kälte und Hunger zum Opfer, wurden erschossen, erschlagen oder starben an den Folgen von Krankheiten und Folter. Überlebende beschrieben Buchenwald auch als „langsame Vernichtung durch Arbeit“.

© Harry Miller/National Archives, Washington

Das Foto aus dem „Kleinen Lager“, aufgenommen wenige Tage nach der Befreiung des KZ Buchenwald, ist eines der bekanntesten KZ-Fotos überhaupt. Der bekannteste Mann auf dem Bild ist der Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel (7. v. l., 2. Reihe von unten).

Stefan leidet, anders als der Vater und die allermeisten anderen Häftlinge, keinen Hunger. Wenn Zacharias seinen Sohn besucht, bietet ihm das Kind an, seine Mahlzeit mit ihm zu teilen; einmal sorgt er dafür, dass dem Vater, der stets friert, Kleidung zukommt.

Stefan Jerzy Zweig hatte kaum Erinnerungen an seine frühe Kindheit, doch einige Eigenheiten, die sich auf diese Zeit zurückführen lassen, hat er bis zuletzt nicht abgelegt. Als er sich bei unserem ersten Treffen im Frühling 2022 einen Käsetoast bestellte, bot er mir – zu meiner großen Verwunderung – davon an. Eine seiner ersten Fragen war stets, ob ich Hunger hätte. Weil er gern rauchte, saßen wir immer draußen, und er sorgte sich selbst bei gutem Wetter, dass mir kalt werden könnte.

Bei einem dieser Gespräche erzählte er davon, wie er als Dreijähriger in Buchenwald das Zeichen für politische Häftlinge, ein rotes Dreieck mit dem Buchstaben „P“, auf seinem Hemd trug. Die geheime politische Organisation weigerte sich, dem Buben den für Juden vorgesehenen gelben Streifen an die Kleidung zu nähen – und die SS duldete den Beschluss offenbar. Erstaunlich ist auch, dass einige SS-Männer dem Kind Obst und Süßigkeiten zugesteckt haben sollen. In seinem Bericht beschreibt Zacharias Zweig, wie einer von ihnen mit seinem Sohn „Georg“ an der Hand durch das Lager spazieren geht.

Für die politischen Häftlinge sei der kleine Stefan zu einer Art „Maskottchen“ geworden, schreibt der Vater. Viele von ihnen sind seit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft interniert und haben seit Jahren kein Kind mehr zu Gesicht bekommen. Der kleine Stefan wird zur Projektionsfläche all ihrer Hoffnungen.

Im Deutschen Block wähnt Zacharias seinen Sohn in Sicherheit.

Umso größer ist der Schock, als die SS Stefan Jerzy Zweig Ende September 1944 auf eine Transportliste nach Auschwitz setzt. Die Entscheidung kommt einem Todesurteil gleich.

Trotz aller Bemühungen gelingt es den Häftlingen nicht, das Kind von der Liste zu streichen. Kurz vor der geplanten Abfahrt verliert Bleicher die Nerven, weint und brüllt, ruft zum offenen Widerstand auf. Der dreijährige Stefan begreift, was geschieht, er sagt immer wieder: „Ich gehe nicht auf Transport!“

Im letzten Moment wird Stefan schließlich doch noch gerettet. Der Revierarzt willigt ein, ihm eine Spritze zu geben, die hohes Fieber auslöst und das Kleinkind transportunfähig macht. Sein Name wird, zusammen mit elf weiteren, von der Liste gestrichen und durch andere ersetzt.

An all das konnte sich Stefan Jerzy Zweig nicht mehr erinnern. Was wusste er noch aus der Zeit in Buchenwald? Diese Frage wurde ihm im Lauf der Jahrzehnte zu oft gestellt, Zweig empfand sie als quälend. Er könne sich an nichts erinnern, erklärte er mir beim Kaffee an einem hellen Frühlingstag. Oder doch? Ein einziges Bild sei ihm aus Buchenwald geblieben: Wie ein Hund einen Häftling zu Boden reißt und zerfleischt. Er sei sich sicher, dass diese Szene so stattgefunden habe. Selbst mit dem Vater habe er nie darüber gesprochen.

Nach der Entlassung aus der Krankenstation übersiedelt Stefan ins sogenannte Kleine Lager. Ende 1944 verhaftet die SS etliche politische Häftlinge, darunter auch Willi Bleicher. Die geheime Lagerorganisation ist stark geschwächt, die Situation wird zunehmend chaotisch – und Vater und Sohn sind auf sich selbst gestellt.

Das Kriegsende naht, und die Lage in Buchenwald verschärft sich zunehmend. In den letzten Monaten vor der Befreiung steigt die Todesrate unter den Häftlingen drastisch an, allein in den zehn Tagen vor der Befreiung sterben mehr als 900 Gefangene.

Zacharias Zweig gelingt es dennoch, das Kind vor immer neuen Gefahren zu bewahren und den zahlreichen „Evakuierungen“, den sogenannten Todesmärschen, zu entgehen. Am 11. April 1945 befreit die amerikanische Armee das KZ Buchenwald. Zacharias Zweig weint vor Glück, doch da ist auch ein großer Schmerz: Er befürchtet, dass seine Frau und seine Tochter nicht mehr am Leben sind.

In der Emigration

Doch Zacharias Zweig will die Hoffnung nicht aufgeben. Mit seinem Sohn kehrt er nach Polen zurück, wo er Frau und Tochter vermutet, sollten sie noch am Leben sein. Die Hoffnungen werden bald zerstört. Helena und Sylwja wurden in Auschwitz ermordet.

Dem Sohn erzählt der Vater lange nichts von alldem. Erst im späten Schulalter habe er ihm alles geschildert, schreibt der Vater Jahre später in einem Brief an Willi Bleicher. Sie hätten stundenlang über alles gesprochen. Wie das alles möglich gewesen sei, habe der Sohn gefragt. Und er habe versucht, zu erklären, ihm von „Onkel Willi“ erzählt.

„Ich sprach offen mit ihm darüber. Ich wollte ihn nicht zum Hass erziehen, ich wollte nicht, dass er in Hass leben sollte; jeder Hass in jedem Volke, anderen Völkern gegenüber, führt zu ebensolchen grausamen Taten, wie wir sie unter dem Naziregime erlebt haben“, schreibt Zacharias.

Ich hätte Stefan Jerzy Zweig gerne gefragt, was er bei den Gesprächen mit seinem Vater empfunden hatte. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Treffen strengten ihn an, sagte er immer wieder. Sie brächten vieles zurück. So blieb vieles ungefragt. Stefan Jerzy Zweig sprach viel und lange, unter drei Stunden dauerten die Treffen nie.

Er erzählte, wie er Polen mit dem Vater Ende 1946 in Richtung Frankreich verließ. Im Konzentrationslager hatte er sich mit Tuberkulose angesteckt, an der Côte d’Azur verbrachte er mehrere Jahre in Lungenheilanstalten.

Auch hier besuchte der Vater den Sohn jeden Sonntag. Wieder musste das Kind eine neue Sprache lernen.

„Ich bin mehrmals amputiert“, pflegte Stefan Jerzy Zweig zu sagen, und damit meinte er die Sprache. In Buchenwald hatte er Deutsch gelernt, in Frankreich wieder verlernt, in Israel wurde Hebräisch zu seiner wichtigsten Sprache. Deutsch musste er sich viele Jahre später als junger Mann in der DDR erst wieder aneignen.

Im Jahr 1949 überqueren Vater und Sohn das Mittelmeer von Marseille nach Haifa. Im neu gegründeten Staat Israel wird aus Stefan „Eytan“, weil Ersterer kein jüdischer Name ist. Es ist die zweite Namensänderung, nachdem in Buchenwald aus Stefan Jerzy „Georg“ beziehungsweise „Juschu“ geworden war. Die ersten Jahre in Israel verbringt Stefan in Kinderheimen, wieder ist er getrennt von seinem Vater. Er habe sich, wie schon zuvor in Frankreich, nachts immer ein Versteck gesucht, einen Verschlag oder ein Eck, in dem er vor den Augen der anderen verborgen blieb, erzählte er Jahrzehnte später bei einem unserer Treffen in Wien. Er sei es so gewohnt gewesen. Aufgehört habe er damit erst mit etwa zwölf Jahren, als er endgültig zum Vater ziehen durfte.

In Israel finden die beiden eine neue Heimat. Die Verhältnisse sind bescheiden, als Wohnung dient ein kleines Zimmer, doch nach der langen Trennung erlebt der Bub die Jahre mit dem Vater als geradezu paradiesisch.

Zacharias Zweig arbeitet als kleiner Beamter im Finanzministerium, der Sohn schließt das Gymnasium ab und leistet Wehrdienst.

Er habe nie geschossen, das war Stefan Jerzy Zweig stets wichtig zu betonen. Ihm sei jegliche Gewalt schon immer zuwider gewesen. Der Militärdienst habe ihn letztlich auch dazu gebracht, Israel wieder zu verlassen.

Anfang der 1960er-Jahre übersiedelt er nach Frankreich, wo er Mathematik studieren will.

Eine Heldengeschichte

Im Winter 1963 sitzt Stefan Jerzy Zweig in seinem Studentenzimmer in Lyon und lernt für die Aufnahmeprüfung an der Universität, als ihn eine Nachricht seines Vaters erreicht, die sein Leben ändern soll. Eine deutsche Jüdin, Mitarbeiterin der „Ostberliner Zeitung“, hatte Zacharias Zweig in Tel Aviv ausfindig gemacht. Finden wollte sie eigentlich den Sohn. Ohne es zu wissen, war Stefan Jerzy Zweig in der DDR zum Star geworden.

Dort war 1958 ein Roman erschienen, als dessen Grundlage Zweigs Rettung im KZ Buchenwald diente. Der Autor Bruno Apitz, selbst acht Jahre lang Häftling in Buchenwald, hatte vom „Kind von Buchenwald“ gehört und die Geschichte in seinem Roman „Nackt unter Wölfen“ verarbeitet. Im Roman schmuggeln kommunistische Häftlinge einen polnisch-jüdischen Buben in einem Koffer versteckt ins Lager und sorgen dafür, dass er überlebt. Zum Zeitpunkt der Befreiung Buchenwalds lebten dort rund 900 Kinder und Jugendliche, doch die Geschichte Stefan Jerzy Zweigs sticht hervor. In der DDR wird das Buch zur Antwort auf das im Westen erschienene „Tagebuch der Anne Frank“: eine antifaschistische Heldengeschichte, die vom Mut der deutschen Kommunisten erzählt. Im Roman verdankt der kleine Stefan seine Rettung ausschließlich den Kommunisten. Das Leiden der Juden wird heruntergespielt, weil das den Heldenstatus der politischen Häftlinge geschmälert hätte.

© Bluebird / Interfoto / picturedesk.com/Bluebird/Interfoto/picturedesk.com

Szene aus dem DDR-Film „Nackt unter Wölfen“ von 1963: Im Film wie im gleichnamigen Roman wird das Kind „Jerzy Zweig“ von kommunistischen Häftlingen gerettet. Der Vater kommt nicht vor, das Leid der Juden spielt eine Nebenrolle.

Für den nationalen Gründungsmythos der DDR wird Apitz’ Erzählung zum zentralen Baustein.

In den Schulen ist der Roman Pflichtlektüre, er wird in 30 Sprachen übersetzt und rund drei Millionen Mal verkauft. Nach der ersten Verfilmung (es sollten zwei weitere folgen) von 1963 wollen die Menschen mehr über das echte „Kind von Buchenwald“ wissen – und Journalisten aus Ostberlin machen sich auf die Suche.

Stefan Jerzy Zweig liest den Roman in seinem Studentenzimmer. Dass der Vater darin nicht vorkommt, weil Apitz ihn im Vorfeld sterben lässt, findet er unverzeihlich. Apitz hat Zweig ungefragt zur zentralen Figur des wohl erfolgreichsten DDR-Propagandaromans gemacht. Für den jungen Mann ändert sich damit alles.

Anfang 1964 reist der 23-Jährige auf Einladung Willi Bleichers nach Stuttgart. In der BRD ist Bleicher an die Spitze der Metallergewerkschaft aufgestiegen. Nach seiner Verhaftung 1944 war es ihm gelungen, dem Todesmarsch zu entkommen. Schwer gezeichnet von der Folter der SS, war er wenige Tage nach der Befreiung nach Buchenwald zurückgekehrt, um den kleinen Stefan wiederzusehen, doch seither war der Kontakt abgebrochen.

Als Stefan Jerzy Zweig am Bahnhof ankommt, wird er von Reportern und Kameraleuten empfangen. Das Interesse am „Kind von Buchenwald“ ist groß. In Sommerschuhen und viel zu leichter Kleidung steht Stefan Anfang Februar 1964 in Buchenwald im Blitzlichtgewitter. Gemeinsam mit Willi Bleicher, Bruno Apitz und anderen Überlebenden besucht er das ehemalige KZ. Im Hotel in Weimar wird ihm das Zimmer angeboten, in dem einst Adolf Hitler residierte.

Der Vater ist zu Hause in Israel geblieben, der Sohn fühlt sich ohne ihn unwohl. Er spricht kaum noch Deutsch und versteht vieles nicht.

Je größer der Medienrummel, desto einsamer fühlt sich der junge Mann.

Irgendwann in diesen Tagen fällt Stefan Jerzy Zweig die Entscheidung, sich zum Kameramann ausbilden zu lassen. Womöglich ist es der Wunsch, nicht mehr vor, sondern fortan nur noch hinter der Kamera zu stehen. Stefan und Zacharias Zweig erhalten viele Briefe in diesen Jahren, von ehemaligen Häftlingen, alten Kameraden aus aller Welt, von Menschen, die den Film gesehen und das Buch gelesen haben. Es sind auch unschöne Briefe dabei, Drohungen und Zeilen voller Hass.

Immer wieder wird Stefan Jerzy Zweig antisemitisch bedroht und beleidigt. Bei unseren Treffen erzählte er von den antisemitischen Witzen der Arbeitskollegen, berichtete vom Bäcker im Grätzl, der ihm eine Flasche Wasser „mit Gas“ verkaufen wollte, erinnerte sich, wie ein Publikumsgast bei einer Veranstaltung die Shoa mit der „Fristenlösung“ verglich.

Bis zuletzt hatte Stefan Jerzy Zweig den Eindruck, dass sich nie jemand wirklich für seine Person interessiert hat.

Schon zu Beginn unserer Korrespondenz im März 2022 ließ er wissen, dass niemand seine Geschichte lesen würde – zumindest nicht in Österreich. Gerade „in Zeiten wie diesen“ sei es „wenig angebracht, über sich zu reden“, schrieb er in Anspielung auf den Angriffskrieg auf die Ukraine, der kurz zuvor begonnen hatte. Wir trafen uns dennoch in einem Irish Pub in der Hütteldorfer Straße, und es sollten viele weitere Gespräche folgen.

Er erzählte, wie ihm in der DDR ein gutes Leben versprochen wurde. Wie er schließlich einwilligte und nach der Teilnahme an einem Basketballturnier in Frankreich nicht nach Israel zurückkehrte.

Im Spätsommer 1966 fährt ihn Bleichers Chauffeur von Paris nach Berlin. Der Vater, alt und verarmt, bleibt in Israel. Zweig besucht die Filmhochschule in Babelsberg bei Potsdam und lernt seine spätere Frau kennen. Zwar genießt er

einige Privilegien und darf die DDR, anders als die meisten anderen Bürgerinnen und Bürger, für Reisen ins Ausland verlassen, doch glücklich wird er nicht. Mit der Überwachung kommt er ebenso wenig zurecht wie mit den Versuchen, ihn für Propagandazwecke zu missbrauchen.

Bei unseren Treffen im Kaffeehaus betonte er immer wieder, dass es in all den Jahren niemandem gelungen sei, ihn für politische Ziele einzusetzen. Nie habe er sich kaufen lassen, nie sei er einer Partei beigetreten oder habe sich politisch vereinnahmen lassen – „auch nicht von den schönen Frauen“, wie er grinsend hinzufügte.

Im Jahr 1972 verlässt Stefan Jerzy Zweig die DDR. Mit seiner Familie – seiner Frau und zwei kleinen Söhnen – lebt er fortan in Wien. Zacharias Zweig stirbt noch im selben Jahr in Tel Aviv – und Zweig verliert einen wichtigen Anker. Bis zuletzt schien er, der an die Mutter keine Erinnerungen hatte, den Tod des Vaters nicht verkraftet zu haben.

„Mein Vater war der große Mann“, sagte er bei einem unserer Treffen. Ihm habe er sein Leben zu verdanken. „Er hat alles getan, ich spiele nur eine Nebenrolle.“

Im Wien der 1970er-Jahre wird es zunächst ruhig um Stefan Jerzy Zweig. Ehemalige Buchenwald-Häftlinge helfen ihm, Fuß zu fassen, er verdingt sich als Werbefotograf, später bekommt er eine Anstellung als Kameramann beim ORF. Stefan Jerzy Zweig ist 31 Jahre alt, und Wien ist ein Neubeginn. Hier kennt ihn niemand, und dabei soll es bleiben. Als Kameramann ist er bei Interviews mit Zeitzeugen dabei, er filmt Holocaust-Überlebende und deren Erzählungen von der Shoa. Er steht hinter der Kamera, als der damalige ÖVP-Präsidentschaftskandidat Kurt Waldheim, ehemals Offizier der Wehrmacht, 1986 in der ORF-„Pressestunde“ auftritt. Er ist dabei, als Jörg Haider seine Hetzreden im Parlament hält. Niemand weiß, wer Stefan Jerzy Zweig ist, wer er einmal war.

Weil er mit starkem Akzent Deutsch spricht, fragen die Menschen nach seiner Herkunft. Bulgarien, sagt er dann, oder Quebec. Über seine Geschichte will er nicht mehr sprechen.

Ein Leben gegen ein anderes?

In den vergangenen 60 Jahren ist viel über Stefan Jerzy Zweigs Lebensgeschichte gesprochen worden, und meistens waren es andere, die das Wort führten. Der DDR diente sie als Propaganda, und Bruno Apitz, der Autor des Romans, hat viel Geld mit ihr verdient.

Und schließlich versuchten auch Historiker, die Geschichte von der Rettung des jungen Stefan Jerzy Zweig umzuschreiben. Ihnen ging es um eine Entzauberung der „Roten Kapos“ – jener politischen Häftlinge, denen Stefan Jerzy Zweig sein Leben verdankt. Bis zur Wiedervereinigung Deutschlands war die Gedenkstätte Buchenwald eine antifaschistische Wallfahrtsstätte, doch nun sollte das Bild des heroischen kommunistischen Widerstands übermalt werden. In den Gegenerzählungen von Forschenden wie Lutz Niethammer werden die „Roten Kapos“ zu Tätern, die in den Lagern über Leben und Tod entschieden. Den antifaschistischen Widerstand degradieren sie zum „Mythos“.

In den Archiven der ehemaligen DDR, die bis zur Wiedervereinigung verschlossen waren, finden Historiker nach der Wende die Namenslisten des Kindertransportes von Buchenwald nach Auschwitz vom 26. September 1944. Auf einer ist der Name Stefan Jerzy Zweig durchgestrichen, auf einer anderen Liste steht an seiner Stelle der Name Willy Blums, eines 16-jährigen Sinti-Buben.

Der Austausch von Namen auf den Listen der SS war in den Konzentrationslagern, allen voran in Buchenwald mit seiner starken politischen Führung, gängige Praxis. Doch für den Sturz der Kommunisten vom Heldenpodest ist der Fall bestens geeignet. In den Augen Volkhard Knigges, der die Gedenkstätte Buchenwald 1994 bis 2020 leitet, ist das Überleben Zweigs nicht den heroischen Bestrebungen der antifaschistischen Häftlinge zu verdanken, sondern einem „Opfertausch“: Das Kind habe nur überlebt, weil an seiner Stelle Willy Blum in den Tod geschickt wurde. Aus der Heldentat wird eine Anklage.

In Deutschland greift die Presse die Debatte auf, der Name Zweigs ist fortan untrennbar mit dem Begriff „Opfertausch“ verknüpft. Für Stefan Jerzy Zweig ist der Gedanke, sein Leben dem Tod eines anderen zu verdanken, unerträglich. Den Historikern rund um Knigge mag es nicht um ihn persönlich gehen, sondern um die Zerstörung eines DDR-Mythos. Doch in ihrem Eifer übersehen sie – oder sie betonen nicht eindeutig genug –, dass ausschließlich die Nationalsozialisten Schuld an den Morden tragen.

Zweig fühlt sich von den Forschern für den Tod Willy Blums verantwortlich gemacht. Sein Überleben soll nicht mehr als Rettung gelten, sondern als Abtausch, und Zweig zieht daraus die Konsequenz, dass er, wenn es keine Rettung war, sondern ein Tausch, in den Augen der Historiker nicht mehr leben sollte.

Den Autor Hans Joachim Schädlich verklagt er für dessen Roman „Anders“ von 2003. Dem „Buchenwaldkind“ wirft Schädlich darin implizit vor, für Willy Blums Tod verantwortlich zu sein. Eine seiner fiktiven Figuren lässt er sagen: „Wahrscheinlich kann Jerzy Zweig seine wahre Geschichte nicht gelten lassen: dass er lebt, weil statt seiner der Zigeunerjunge Willy Blum ins Gas geschickt wurde.“ Vor Gericht stimmen Schädlich und der Verlag schließlich zu, diese Aussage in der nächsten Fassung zu streichen.

In seinem Buch „Tränen allein genügen nicht“, erschienen 2005 im Eigenverlag mit einem Nachwort der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, erhebt Zweig schwere Vorwürfe gegen Schädlich sowie Knigge und andere Historiker. Ihnen wirft er historische Fälschung vor und die Kriminalisierung der Kommunisten. Das Schild, das in der Gedenkstätte an das „Kind von Buchenwald“ und seine Retter erinnert, ließ Knigge 1999 entfernen. Stattdessen weist seither eine Tafel auf die Rettung der rund 900 Kinder und Jugendlichem im KZ hin. Zweig hat das zutiefst gekränkt. „Für einen Juden das Schlimmste, eine neuerliche Löschung seines Lebens“, schreibt Elfriede Jelinek in Zweigs Buch. Zweig selbst pflegte zu sagen, dass man besser daran getan hätte, auch für alle anderen Kinder in Buchenwald Tafeln anzubringen, als den einen Namen zu löschen.

Es ist in höchstem Maße bedenklich, dass ein verfolgter Jude, der fast seine ganze Familie im Holocaust verloren hat, dazu gebracht werden soll, sich für den Preis seines eigenen Überlebens verantwortlich zu fühlen.

Bill Niven

Historiker und Autor von „Das Buchenwaldkind“

Im Jahr 2012 verklagt Stefan Jerzy Zweig schließlich auch Volkhard Knigge. Vor dem Kammergericht Berlin will er ihn dazu zwingen, den Begriff „Opfertausch“ zu unterlassen. Auf Druck des Richters stimmt Knigge am Ende zu, den Begriff künftig zumindest in Interviews nicht mehr zu verwenden.

Doch der Schaden ist angerichtet.

Den Historikern mag es um eine Dekonstruktion von Mythen gegangen sein, doch in der Debatte wird Zweig einmal mehr zur Zielscheibe. „Ich bin keine Legende!“, ruft er im Gerichtssaal, als Knigge fordert, dass „die Legenden ein Ende nehmen“ müssten.

„Wer nicht weiß, was er hinter sich hat, könnte ihn für einen etwas wunderlichen alten Herrn halten“, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“ damals über Zweig, der immer wieder aufspringt, schimpft, von früher erzählt. Und: „Stefan Jerzy Zweig ist nicht verrückt, sondern schwer verwundet.“

Auch zehn Jahre später sind die Wunden nicht verheilt.

Ich lebe, also bin ich schuldig. Ich bin noch hier, weil ein Freund, ein Kamerad, ein Unbekannter an meiner Stelle gestorben ist.

Elie Wiesel

Autor und Holocaust-Überlebender

Im Frühling 2023 bringt Zweig wie immer einen Plastiksack voller Zettel ins Kaffeehaus mit. Meistens sind es alte Zeitungsartikel, heute aber holt Zweig ein Dokument hervor, das die Erzählung der „West-Historiker“ entkräften soll. Die Kopie eines vergilbten Blattes mit dem Titel „Transport jugendlicher Zigeuner“ soll beweisen, dass er keine Schuld trägt an der Ermordung Willy Blums. Auf dem vom Lagerarzt, dem SS-Sturmbannführer August Bender unterzeichneten Dokument vom 23. September 1944 steht ganz unten: „Die Häftlinge 41923 Bamberger, W. und 74254, Blum, Willy, wollen auf Transport mit ihren Brüdern, wogegen keine Bedenken bestehen.“

Für Zweig, der sich seit 30 Jahren gegen die Idee verteidigt hatte, sein Leben dem Tod eines anderen zu verdanken, brachte dieses erst in den 2010er-Jahren aufgetauchte Dokument etwas Linderung. Für Außenstehende mag es grotesk sein, einen Dreijährigen für den Mord an einem Menschen verantwortlich zu machen. Doch Zweigs Wunden saßen tief, und er war bei Weitem nicht der Einzige, der sich verantwortlich gemacht fühlte. Mehr als einmal zitierte er bei unseren Treffen den 2016 verstorbenen berühmten Publizisten und Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel: „Ich lebe, also bin ich schuldig. Ich bin noch hier, weil ein Freund, ein Kamerad, ein Unbekannter an meiner Stelle gestorben ist.“

Ein Verwundeter mit Selbstironie

Stefan Jerzy Zweig hat sein Misstrauen gegenüber jenen, die seine Geschichte erzählen wollen, nie abgelegt. Auch mir gegenüber war er anfangs skeptisch. Er hatte viele Fragen. Wieso ich mich für ihn interessiere; wie ich überhaupt auf ihn gekommen sei. Für Stefan Jerzy Zweig war ich, obwohl schon Ende 30, eine junge Redakteurin, ahnungslos und naiv.

Ein paar Wochen nach unserem ersten Mail-Kontakt rief er mich eines Nachmittags unvermittelt an. Eine Stimme mit starkem Akzent fragte, wie ich heiße. Ich nannte meinen Namen, und es dauerte eine Weile, bis ich verstand, wer am anderen Ende der Leitung war.

Zwei Stunden dauerte dieses erste Gespräch. Wer ich sei, ob Mann oder Frau, das wisse man heute ja nicht mehr so genau. „Sind Sie woke?“, erkundigte er sich. Stefan Jerzy Zweig wirkte manchmal wie einer, der die Welt nicht mehr versteht. In Wirklichkeit hat er, der bis zuletzt voller Selbstironie war, den „alten weißen Mann“ wohl eher gespielt.

Ich sei die erste Person aus Österreich, die sich für seine Geschichte interessiere, sagte er damals. Deutsche und Franzosen hätten über ihn geschrieben, ein Brite habe ein Buch über ihn verfasst. Ob ich wirklich Österreicherin sei? Der Hinweis auf meine irischen Wurzeln konnte ihn etwas besänftigen.

Vor unserem ersten Gespräch hatte er im Internet über mich recherchiert. Am Telefon machte er seinem Unmut über einen Fernsehauftritt Luft, in dem ich die ungarische Regierung kritisiert hatte. Immer wieder führten wir hitzige Debatten über den Zustand der Demokratie in der EU und darüber, was man sagen und wen man kritisieren dürfe. Gespräche fing er gerne mit einer inhaltlichen Kritik meiner zuletzt erschienenen Artikel an, und als ich einmal beruflich in die USA reiste, bemängelte er das mit der Bemerkung, ich solle doch besser in den Jemen fahren. Stefan Jerzy Zweig hatte das Interesse an der Welt bis zuletzt nicht verloren, und er wusste stets, welche Krise gerade nicht genügend Aufmerksamkeit erhielt. Bei unseren letzten Treffen fragte er, der nur mehr sehr schlecht sehen konnte, stets als Erstes, was los sei in der Welt.

Es gab viele Menschen, die Stefan Jerzy Zweig nicht leiden konnte. Ehemalige Häftlinge, die Geld mit ihrer Geschichte verdient haben. Journalisten, die ihn interviewen wollten und denen er im letzten Moment abgesagt hatte. Linke Politiker, deren Väter Nazis waren. Ich berichtete ihm, dass auch mein Großvater Nazi gewesen sei. Darüber wollte er mehr hören, und ich erzählte ihm, was ich wusste.

Stefan Jerzy Zweig war, trotz allem, ein offener, entgegenkommender Mensch. Die Kellner in den Cafés verwickelte er in Gespräche, alle kannten ihn mit Namen, der Schuster im Grätzl begrüßte ihn mit den Worten: „Da schau her, der Herr Kameramann.“ Stefan Zweig wirkte wie ein etwas schrulliger Herr, vom Leben gezeichnet, aber hellwach.

Was das Porträt über ihn betrifft, hat er seine Meinung in den zwei Jahren, in denen wir uns trafen, unzählige Male geändert. Der Skandal um den unsäglichen Begriff „Opfertausch“ machte ihm nach wie vor zu schaffen. Ich bat ihn, darüber schreiben zu dürfen, bat ihn, seine Geschichte zu erzählen, in seinen Worten. Er wolle es nicht, er könne es nicht, es sei zu anstrengend, meinte er, um dann beim nächsten Treffen wieder anzukündigen, dass er es doch machen werde – „für die nächste Generation“.

Stefan Jerzy Zweig hatte noch einiges vor. Er wollte noch ein letztes Mal nach Buchenwald, am besten am Jahrestag seiner Einlieferung, dem 5. August, doch sein Gesundheitszustand ließ die Reise nicht zu.

Er wollte nach Krakau, um das Haus zu finden, in dem er geboren wurde.

Hat er es geschafft, seine Lebensgeschichte von den Mythen und Verfälschungen zu befreien?

Stefan Jerzy Zweig hat sich nie davon erholt, auf so brutale Weise in die Fänge des 20. Jahrhunderts geraten zu sein. Er war ein bedeutender Zeitzeuge, konnte sich an vieles erinnern, trug alle Namen, Daten, Zahlen im Kopf mit sich herum. Er hegte eine tiefe Abneigung gegen alles Militaristische und Autoritäre. Bis zuletzt war er ein Getriebener, schwer verwundet von seiner Geschichte und davon, was der Rest der Welt daraus gemacht hat.

Als ich ihn das letzte Mal sah, bei einem Besuch im Krankenhaus, trank er ein kleines Bier, das ich ihm auf seine Bitte mitgebracht hatte. Er war guter Dinge, scherzte, sagte, dass er bald aus dem Spital entlassen werden müsse, immerhin habe er noch vor, mir ein letztes, endgültiges Interview zu geben. Es sollte endlich alles geraderücken.

Dazu kam es nicht mehr. Stefan Jerzy Zweig starb wenige Wochen später 83-jährig in Wien.

Bücher über Stefan Jerzy Zweig

In vielen Publikationen sah sich Stefan Jerzy Zweig falsch dargestellt.

„Tränen allein genügen nicht“

Die Autobiografie Stefan Jerzy Zweigs mit einem Nachwort von Elfriede Jelinek erschien 2005 im Eigenverlag. Darin ist auch der Bericht seines Vaters Zacharias Zweig enthalten. Vergriffen!

„Ein Leben gegen ein anderes“

Ausgehend vom Fall des „Buchenwaldkindes“ untersucht die Historikerin Sonia Combe dessen zweifache Instrumentalisierung: zuerst durch die DDR, später durch Forschende im wiedervereinigten Deutschland.

„Das Buchenwaldkind“

Der schottische Historiker Bill Niven behandelt in seinem Buch „Wahrheit, Fiktion und Propaganda“ der Geschichte Stefan Jerzy Zweigs. Zentral ist die Dekonstruktion des Mythos rund um „das Buchenwaldkind“.

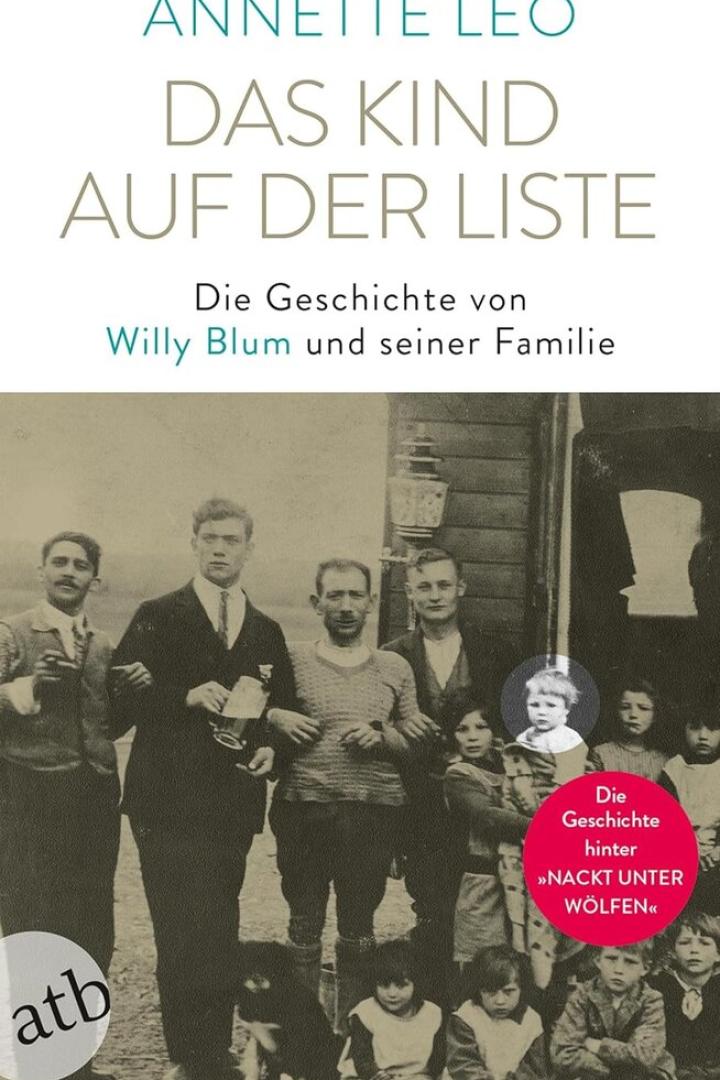

„Das Kind auf der Liste“

Die deutsche Historikerin Annette Leo befasst sich mit der Geschichte des Sinti-Buben Willy Blum und seiner Familie. Zentral ist dabei auch die verschwiegene Geschichte der Opfergruppe der Sinti und Roma.

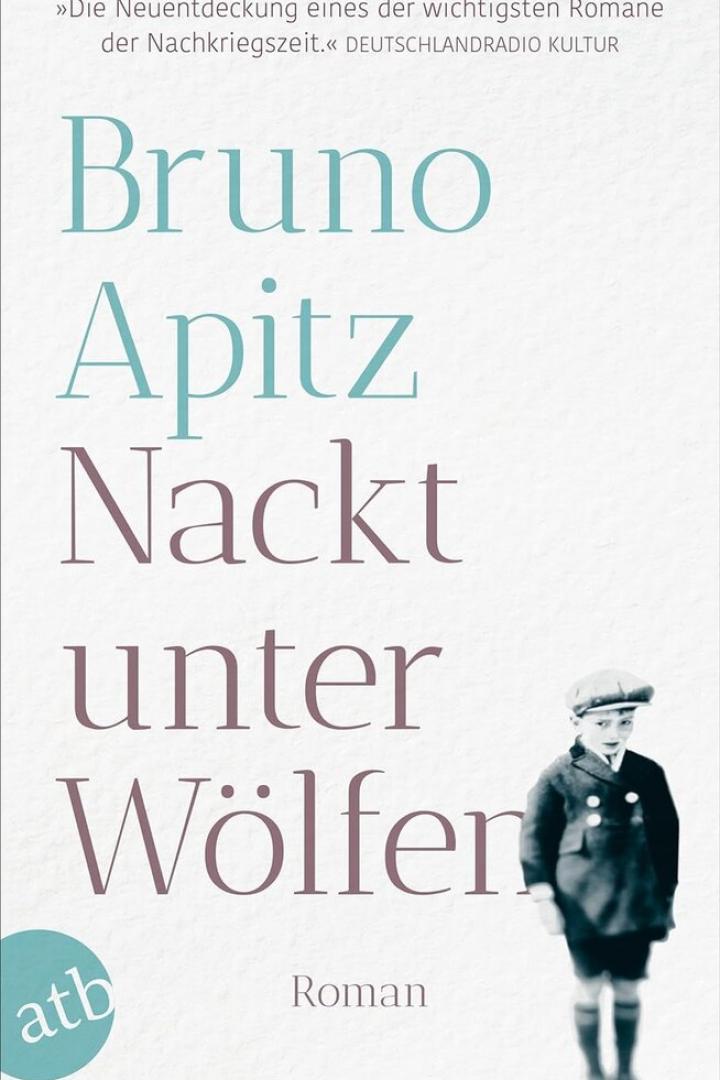

„Nackt unter Wölfen“

Der Roman von Bruno Apitz, erstmals erschienen 1958 in der DDR, erzählt von der Geschichte eines dreijährigen Buben, der von Häftlingen des KZ Buchenwald gerettet wird.

Siobhán Geets

ist seit 2020 im Außenpolitik-Ressort.