Das Bild zeigt das Bildnis Fräulein Lieser von Gustav Klimt im Rahmen einer Auktion von Kinsky Kunst Auktionen in Wien.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Das Bild zeigt das Bildnis Fräulein Lieser von Gustav Klimt im Rahmen einer Auktion von Kinsky Kunst Auktionen in Wien.

Der Gustav-Klimt-Krimi um das 50-Millionen-Gemälde „Bildnis Fräulein Lieser”

Schriftgröße

Der erste mögliche Hinweis einer Zeitzeugin auf das lange verschollene Klimt-Gemälde „Bildnis Fräulein Lieser“, das am 24. April im Wiener „Auktionshaus im Kinsky“ zur Versteigerung kommt, findet sich in einem Brief von Helene Berg, Ehefrau des Komponisten Alban Berg. Das Schreiben ist mit 10. August 1918 datiert: „Dort in der Bibliothek (während wir auf die Verbindung warten) sehen wir herrliche Sachen an. Die Judenassel besitzt einen echten Klimt, Munch, Cesanne (Anm. Originalschreibweise), Rembrandt, Kokoschka, hat riesige Mappen von (…) Rembrandt, Hals, van Gogh, Michelangelo! Gottvoll!“

Besagte Bibliothek befindet sich im Landhaus der solcherart antisemitisch diffamierten Lilly Lieser in Breitenstein am Semmering, in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer damals engen Freundin Alma Mahler, Witwe des Komponisten Gustav Mahler, ebenfalls glühende Antisemitin und „Steigbügelhalterin“ diverser Genies, wie sie sich selbst einmal bezeichnete. Da sich in der Bibliothek „im Lieserhaus“ der einzige „Fernsprechapparat“ der Umgebung befindet, dürfen Alma Mahlers oftmals illustre Hausgäste dort immer wieder das Telefon benutzen.

Wir befinden uns im Jahr 1918, dem letzten des Ersten Weltkrieges: Lilly Lieser, Tochter des Industriellen und Kaufmanns Albert Landau, die damit aus der fünftreichsten Familie der untergehenden Monarchie stammt, findet mit ihren beiden Töchtern Helene, 20, und der drei Jahre jüngeren Annie Zuflucht in ihrer Landresidenz, der Villa Lillenaun. Lilly Lieser ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit 13 Jahren von ihrem Mann Justus, einem Hanf- und Seilfabrikanten, geschieden, was ihrer gesellschaftlichen Stellung keinerlei Abbruch tut. Sie genießt dank eigener Immobilien und sonstigen Vermögens ein finanziell völlig unabhängiges Leben. Lilly Lieser gilt als Kunstkennerin, ist emanzipiert, karitativ engagiert und eine langjährige Förderin des Komponisten Arnold Schönberg.

Schon im Jahr 1913 hatte Lilly, wie die Psychotherapeutin Alexandra Löw für ihren historischen Roman recherchierte, bei einer Auktion eine Klimt-Zeichnung erworben. Am Semmering fühlt sie sich 1918 mit ihren beiden Töchtern Helene und Annie sicher, fernab der Hauptstadt Wien, wo die Angst vor Plünderungen vor der durch die Kriegswirren ausgehungerten Bevölkerung groß ist. Die Lebensmittel dort sind knapp, während auf dem Land bei den Bauern Nahrungsmittel, Milch, Wasser und Holz wesentlich leichter zu bekommen sind. „Der Krieg hatte vor unserer Haustür halt gemacht“, schrieb Lilly in einem Brief über ihre damals privilegierte Situation.

Dass es sich bei dem von Helene Berg erwähnten Klimt in der Breitensteiner Bibliothek der Villa Lillenaun um jenen „Sensationsfund“ handelt, der Ende Jänner 2024 in einer weltweit rezipierten Pressekonferenz im „Auktionshaus im Kinsky“ der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und dessen Verkaufserlös von Experten mit 50 bis 70 Millionen Euro prognostiziert wird, ist nicht gesichert, aber kann als wahrscheinlich angenommen werden.

Unvollendet und unsigniert

Das „Bildnis Fräulein Lieser“ ist eines von insgesamt vermutlich zehn Gemälden, an denen der in den höchsten Kreisen gefragte Porträtist Gustav Klimt in seinem letzten Lebensjahr arbeitete. Eines davon ist das Bild „Dame mit Fächer“, das noch kurz nach Klimts Schlaganfall im Jänner 1918 auf einer Staffelei in seinem Hietzinger Atelier stand und im vergangenen Sommer bei Sotheby’s zum Preis von 99,57 Millionen Euro an einen Sammler nach Hongkong ging. Damit erzielte die „Dame mit Fächer“ den bisherigen Preisrekord eines Klimt-Gemäldes sowie den Höchstpreis eines in Europa auktionierten Kunstwerks. Da Klimts Erben (seine Geschwister und eine Nichte) die unvollendeten Bilder an ihre Auftraggeber retournierten, was vermutlich noch im Jahr seines Todes 1918 geschah, würde der Zeitpunkt von der Präsenz des Gemäldes in der Villa Lillenaun im Sommer 1918 am Semmering nahtlos passen.

Derzeit befindet sich das „Bildnis Fräulein Lieser“ auf Verkaufstournee in London, Genf, Zürich und danach Hongkong: „Man muss den Milliardären entgegenreisen“, so Ernst Ploil, Co-Geschäftsführer des Auktionshauses sowie auf Restitutionsfälle spezialisierter Anwalt, „da müssen wir die gleichen Vorgangsweisen anwenden wie Sotheby’s und Christie’s.“ Dass das Bild nicht in den USA Station macht, hat mit der dortigen aktuellen Gesetzeslage zu tun. „Wir können nicht sicher sein,“ so Ploil, „dass das Bild aus den USA zurückkommt.“

Die Tatsache, dass das Bild nicht signiert ist, würde dem Markwert des Gemäldes keinen Abbruch tun. „Klimt signierte seine Bilder immer erst, wenn sie für ihn vollendet waren“, so Claudia Mörth-Gasser, verantwortlich für die klassische Moderne im „Auktionshaus im Kinsky“. „Er war ein Künstler, der emotional von seinen Werken schlecht loslassen konnte.“

Eine Pressekonferenz vor dem Gemälde „Dame mit Fächer“ von Gustav Klimt.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Eine Pressekonferenz vor dem Gemälde „Dame mit Fächer“ von Gustav Klimt.

Es liegt in der Hoffnung der „Betreuerin“ des Fräulein Lieser, Mörth-Gasser, „dass das Bild in nationalen oder internationalen Sammlungen landet, wo es noch weiterhin die Chance geben kann, dass es ab und zu der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.“ Dass nationale Museen das finanzielle Pouvoir für einen solchen Kunsterwerb haben, sei leider auszuschließen.

Während unseres Gesprächs stehen wir vor dem Gemälde, der Raum ist nur mild beleuchtet. Desto intensiver strahlen die Farben des Blumenmantels, und die Augen des dunkelhaarigen Mädchens mit dem charakteristischen Haarwirbel sind so wach, so lebendig, dass einem fast unheimlich wird. Mörth-Gasser zeigt die unter der durchscheinenden Leinwand angedeuteten Ornamentkonturen, die Klimt bis zur Vollendung des Gemäldes noch in Planung gehabt hatte. Auch jene Menschen, die nicht den Liquiditätsnachweis von 50 Millionen Euro mitbringen, können sich an der Magie des Porträts erfreuen: Vor der Auktion ist das „Fräulein Lieser“ vom 13. bis 21. April von 10 bis 17 Uhr der Öffentlichkeit im Auktionshaus zugänglich.

Schon zu Lebzeiten waren Klimt-Gemälde ausschließlich der betuchten Großbourgeoisie vorbehalten. „Klimt war ein Maler, der sich seine Aufträge als brillanter Porträtist aussuchen konnte“, so Claudia Mörth-Gasser, „was seine Preise betraf, musste man schon damals mit dem Gegenwert einer Immobilie für ein Porträt rechnen.“ Er sei ein „absoluter Perfektionist“ gewesen und bereitete seine Gemälde akribisch durch viele Studien vor. Allein für das „Bildnis Fräulein Lieser“ seien „zumindest 25 Vorstudien“ erhalten. Eine dieser Zeichnungen aus Privatbesitz werde ebenfalls am 24. April zur Versteigerung kommen.

Bislang rangierten diese Zeichnungen und auch das Jahrzehnte verschollen geglaubte Gemälde in den einschlägigen Werkverzeichnissen, beginnend mit dem Kunsthistoriker-Duo Fritz Novotny und Johannes Dobai 1967, aber auch auf der Website des Leopold Museums, beharrlich unter dem Verweis „Margarethe Constance Lieser“. Warum diese Frage der Zuordnung Kunsthistorikerinnen ebenso wie Provenienzforscherinnen so intensiv beschäftigt, hängt mit der bevorstehenden Auktion zusammen. Tatsächlich scheint es jetzt viel wahrscheinlicher, wie auch in der Broschüre des Auktionshauses sehr vorsichtig angedeutet wird, dass nicht Margarethe, sonder Lilly Liesers Tochter Helene abgebildet ist.

Dennoch konnte bis jetzt nicht einwandfrei bewiesen werden, wer aus der weit verzweigten Industriellenfamilie Lieser jenes „Fräulein Lieser“, die junge Frau mit den dunklen Locken und dem Blumenmantel, auf dem Porträt tatsächlich ist, wer der Auftraggeber oder die Auftraggeberin des Bildes war und welche Stationen das Bild nach der Machtübernahme der Nazis durchlaufen musste.

Wer sind die also drei Kandidatinnen, die als das porträtierte Fräulein Lieser infrage kommen? Helene und Annie, Lilly Liesers Töchter, sowie deren Cousine Margarethe Constance Lieser, Tochter des Industriellen Adolf Lieser und (gemeinsam mit seinem Bruder Justus) Besitzer der Pöchlarner Hanfspinnerei und Seilfabrik.

Margarethe Constance nannte sich nach ihrer Ehe mit einem ungarischen Baron Gutmann von Gelse und Belisce und starb in der britischen Emigration vor Kriegsende.

Helene Lieser, verheiratete Berger, sollte 1938 durch eine Scheinehe mit dem jugoslawischen Staatsbürger Karl Berger die Flucht nach Genf gelingen, wo sie für den britischen Geheimdienst gearbeitet haben soll. 1920 war sie die erste promovierte Staatswissenschafterin Österreichs. In der „Grazer Mittagszeitung“ wird Helenes Promotion in der Rubrik „Vermischtes“ im Juni 1920 erwähnt – neben einem stark verwesten Leichenfund in einem Koffer und dem Ankauf einer Schlange im Pariser Zoo gegen zwei Kamele. Helene Berger stirbt in Wien im Jahr 1961 kinderlos an Krebs, nach langen Jahren in Paris, wo sie eine international anerkannte Nationalökonomin wurde.

Auch ihrer Schwester Annie gelang mit dem damals zweijährigen Sohn Johann Nikolaus, genannt Klaus, die Flucht. Ihr Mann, der Journalist und Widerstandskämpfer Hans von Becker , wurde in Dachau und später Mauthausen interniert, kam 1940 frei und ließ sich 1943 von Annie scheiden. Der Sohn aus der gemeinsamen Ehe Nikolaus lebt heute in den USA, war Anwalt, und ist einer der Rechtsnachfolger, die an dem Verkaufserlös des Gemäldes beteiligt werden. Annie von Becker war eine Schülerin der Avantgarde-Tänzerin Grete Wiesenthal, wie ihre Schwester von der revolutionären Wiener Reformpädagogin Eugenie Schwarzwald unterrichtet worden und bereiste auf ihren Tanztourneen die Welt.

Tatsächlich ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der jungen Frau, die 1917 neun Mal für Klimt Modell gestanden war, auf dem „Bildnis Fräulein Lieser“ um Helene Lieser, spätere Berger, handelte.

VERBLÜFFENDE ÄHNLICHKEIT

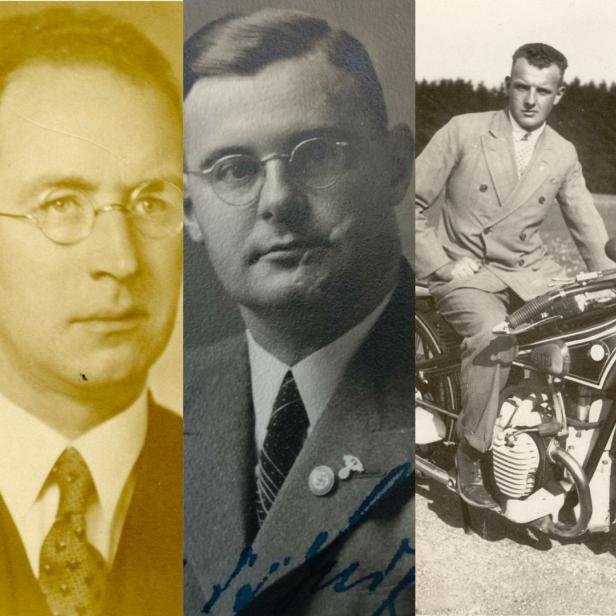

Das einzige Bild, das von Helene Lieser, spätere Berger, und erste promovierte Staatswissenschafterin, aus der Zeit existiert, in der Gustav Klimt sie portätiert haben könnte.

© wikipedia.org

VERBLÜFFENDE ÄHNLICHKEIT

Das einzige Bild, das von Helene Lieser, spätere Berger, und erste promovierte Staatswissenschafterin, aus der Zeit existiert, in der Gustav Klimt sie portätiert haben könnte.

Denn mehr als verblüffend ist die Ähnlichkeit des Porträts mit einem von nur zwei existierenden Fotos von Helene Berger, das sie als junge Frau, lachend mit einem Hund unter dem Arm, auf dem Balkon der Palaiswohnung ihrer Mutter in der Wiener Argentinierstraße 20 zeigt. Ein anderes im Ausschnitt eines Passbildes auf der Ahnenforschungsplattform „Geni.com“, undatiert, aber wesentlich älter, zeigt sie erschöpft und deprimiert, vielleicht knapp vor ihrer Flucht. Mithilfe einer Lupe, so ein Klimt-Experte, sei deutlich zu erkennen: „Auf beiden Bildern weisen der Scheitelansatz mit dem so typischen Haarwirbel sowie die asymmetrische Kontur der Oberlippe und der Augenbrauenschwung Helene Lieser klar als das Klimt-Modell aus.“ Die mondänen Fotos der hocheleganten Margarethe Constance Lieser, sowie die expressionistischen Tanzbilder von Annie lassen eine solche Ähnlichkeit vermissen.

Ungeprüfte Zuordnung

„Wahrscheinlich hat da über Jahrzehnte ein Kunsthistoriker vom anderen abgeschrieben“, so ein Klimt-Experte über die so beharrliche und ungeprüfte Zuordnung der Arbeiten zu Margarethe Constance. Den Ursprung legte dafür wahrscheinlich William Heinrich de Gelsey, der 1921 geborene Sohn von Margarethe Constanze, die verheiratet mit dem ungarischen Baron Heinrich Gutmann von Gelse und Belisce war. Immer wieder erzählte der in Großbritannien lebende, erst 2021 verstorbene und kinderlose Bankier und Ökonom, der lange auch als Berater der Unicredit in Wien tätig war, dass seine Mutter sich von Klimt hatte porträtieren lassen. Diese Anmerkung wurde auch in seiner Grabrede angeführt, die auf der Website der Otto-von-Habsburg-Stiftung nachzulesen ist.

„Der Kunsthistorikerin Alice Strobl und mir hat das eine angeheiratete Frau Margarete Lieser Anfang der 1980er-Jahre im Zuge meiner Recherchen erzählt“, so der Literaturwissenschafter Peter-Michael Braunwarth, der die Arthur-Schnitzler-Tagebücher editiert hat, zu profil, „damals kam bei uns kein Zweifel auf, dass es auch tatsächlich so gewesen ist.“ Der früheren Direktorin des Belvedere, Agnes Husslein, soll der Baron versichert haben, dass das Porträt seiner Mutter wahrscheinlich erst nach seinem Tod auftauchen werde. Dass auch Margarethe Constanze Lieser für Klimt Modell stand, ist durchaus möglich, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für das „Bildnis Fräulein Lieser“.

Ein weiteres, schlagkräftiges Indiz für Lilly Lieser als Auftraggeberin ist die bis zu dem Fund im vergangenen Oktober, als die Erben sich an das Auktionshaus wandten, einzig existierende Reproduktion des Werkes „Bildnis Fräulein Lieser“ in Schwarz-Weiß, die sich im Archiv der Österreichischen Nationalbibliothek befindet. Der Abbildung liegt eine Inventarkarte bei, die im Zuge einer Klimt-Gedächtnisausstellung 1926 in der Wiener „Neuen Galerie“ von Otto Nirenstein (er änderte seinen Namen aus Angst vor Verfolgung 1933 auf Kallir) erstellt wurde. Diese Inventarkarte weist als Besitzerin mit dem Jahresdatum 1925 „Frau Lieser, IV, Argentinierstraße 20“ aus. Das war die Adresse ihres Stadtpalais im heutigen Wieden, einem damals exquisiten Viertel, in dem exklusive jüdische Familien wie die Wittgensteins diskret residierten.

„Abgesehen von der Inventarkarte“, so die Wiener Psychotherapeutin Alexandra Löw, die unter dem Pseudonym Anna Amilar im vergangenen November den mit zahlreichen authentischen Dokumenten angereicherten Roman „Looking For Lilly“ publizierte und dafür drei Jahre intensive Recherchen betrieb, „war mir von vornherein klar, dass es sich bei dem Porträt um Helene handeln muss. Denn wer hängt sich schon im eigenen Zuhause am Semmering ein Bild seiner Nichte auf? Lilly hatte das Geld, sich solche Ankäufe leisten zu können. Und den Kunstsinn. Und die Fotografie von Helene mit dem Hund lässt auf Grund der Ähnlichkeit keinen Zweifel aufkommen.“

Warum die eindeutige Zuordnung seitens des Auktionshauses nicht offiziell bestätigt werden kann, hat einen nachvollziehbaren Grund. Solange die Provenienzbeweislage nicht einwandfrei für die Zuordnung der Rechtsnachfolger ist, geht man auf Nummer sicher und holt die Nachfahren beider Zweige der Familie Lieser an Bord, um sie am Erlös des Gemäldes zu beteiligen. Ernst Ploil, Co-Geschäftsführer des Auktionshauses, ist auch ein auf Restitutionsverfahren spezialisierter Rechtsanwalt: „Ich habe an die 100 solcher Verfahren begleitet.“ Um einen solchen Deal ohne Risiko abwickeln zu können, müssen eben alle Vorsichtsmaßnahmen gegen Rechtswidrigkeiten sowieso, aber auch bezüglich „moralischer Bedenklichkeiten“ getroffen werden: „Ich habe von Anfang an den Erben des Bildes, das in der Villa einer Großtante außerhalb von Wien gehangen ist, erklärt, dass ich gerne zur Verfügung stehe, wenn alle infrage kommenden Rechtsnachfolger ebenso involviert sind. “

Drei ausgedruckte Bilder liegen übereinander auf einem Tisch.

© privat

Drei ausgedruckte Bilder liegen übereinander auf einem Tisch.

Das heißt, dass der Erlös des Gemäldes gemäß den „Washington Principles“, einer für Privateigentum rechtlich nicht bindenden Vereinbarung für Kunstwerke zweifelhafter Provenienz, beschlossen im Rahmen eines Kongresses im Jahr 1998, „fair und gerecht“, wie es dort heißt, aufgeteilt werden soll. Denn die juristisch zwingende Rückgabe für solche Objekte und Gemälde gilt de facto nur für Museen und nicht für Privatbesitzer, für die ein solches Prozedere auf moralisch bedingter Freiwilligkeit basiert. Das heißt in diesem Fall, dass sowohl die Rechtsnachfolger des theoretisch möglichen Auftraggebers Adolf Lieser (Vater von Margarethe Constance) als auch jene von Henriette „Lilly“ und Justus Lieser am Verkauf (neben den jetzigen Erben) zu gleichen Teilen beteiligt werden.

„Dass ich für die aktuelle Ausfuhr des Bildes nach England, die Schweiz und Hongkong vom Bundesdenkmalamt schnell die Genehmigung erteilt bekommen habe“, so Ernst Ploil, „zeigt auch, dass wir mit unserer Vorgangsweise gedanklich für alles vorgesorgt haben, indem wir das „Fräulein Lieser“ von Anfang an als Restitutionsfall behandelt haben.“

Eine korrekte Vorgangsweise, und dennoch äußert die Leiterin des Archivs der Österreichischen Galerie Belvedere und Provenienzforscherin mit dem Spezialgebiet Klimt, Monika Mayer, Bedenken: „Da müsste einiges noch kritischer hinterfragt werden, da die Provenienz des Bildes bis dato nicht lückenlos geklärt werden konnte.“ Denn im Gegensatz zu der bisherigen Annahme, dass die letzte Spur über den Verbleib des Gemäldes im Rahmen einer Klimt-Ausstellung der Neuen Galerie im Jahr 1926 aufgetaucht war, hat Mayer einen „Presse“-Artikel aus dem Jahr 1961 ausgegraben, der diesen sowohl kunsthistorischen als auch zeitgeschichtlich so wertvollen Fund möglicherweise in neuem Licht erscheinen lässt.

Dort wird das unsignierte Gemälde, das „bei der Übersiedlung eines Geschäfts in der Innenstadt entdeckt wurde“, ohne Titel abgebildet, entsprechende Zweifel, dass es überhaupt von Klimt stamme (auf Grund der „fast ein wenig derben Kraft der Farben“), wurden ebenfalls geäußert. In dem ungezeichneten Artikel, der mit der lapidaren Feststellung endet „Wie immer dieser Meinungsstreit ausgeht, so ist das Bild doch eine gute Arbeit, die es verdient, aus dem Keller geholt zu werden“, wird auch der 2013 verstorbene Werner Hofmann erwähnt, der das Bild gerne in seiner Funktion als zukünftiger Direktor in seinem damals eben in Gründung befindlichen „Museum des 20. Jahrhunderts“ im Schweizergarten gezeigt hätte.

„Verwahrung” im Delikatessenladen?

Licht in die Geschichte des Bildes bringt ein Aktenfund der auf Restitution spezialisierten „Standard“-Journalistin Olga Kronsteiner im Archiv des Mumok (Museum moderner Kunst). Aus den Korrespondenzunterlagen Hofmanns geht hervor, dass das Klimt-Porträt, das „aus jüdischem Besitz stammt“ und dessen Besitzerin „in den Gaskammern umgekommen ist“, von einem gewissen Adolf Hagenauer, Betreiber eines Delikatessenladens in der Wiener Innenstadt, in „Verwahrung“ genommen wurde. Monika Mayer erklärt im profil-Interview, dass deswegen nicht klar sei, ob das Bild „in einem NS-verfolgungsbedingten Kontext entzogen oder einer Vertrauensperson zur Deponierung gegeben wurde.“ Dass solche Widersprüchlichkeiten damals im Sand verliefen und nicht weiter aufgeklärt wurden, war ein klassisches Verhaltensmuster der Zeit: „Aus Angst vor Konsequenzen verschwand dieses Bild wieder, und keiner fragte weiter nach. Ich hätte mir gewünscht, dass man, bevor das Bild in Auktion geht, zu derartigen Provenienzlücken doch noch intensiver recherchiert hätte.“

Wie sich bei Olga Kronsteiners weiteren Recherchen herausstellte, gab es zwischen Adolf Hagenauer, dem Besitzer eines Delikatessengeschäfts mit der Innenstadt-Adresse Tuchlauben 4, und Lilly Lieser sehr wohl eine Verbindung. Lillys Diener Hans Jürka (auch Jurka geschrieben), der ihr bis kurz vor ihrer Deportation am 11. Jänner 1942 verbunden und loyal blieb, dürfte der Schwager dieses Delikatessenhändlers Hagenauer gewesen sein.

Mit diesen neuen Erkenntnissen konfrontiert, fühlt sich „Kinsky“-Geschäftsführer Ernst Ploil in seiner geplanten Vorgangsweise bestärkt: „Das bestätigt mir nur, dass es sich um einen rechtswidrigen Entzug während des Nazi-Regimes handelt und die Provenienz des Bildes nicht astrein ist. Genau deswegen müssen wir alle in Betracht kommenden Rechtsnachfolger einbringen.“

In der „Kinsky“-Expertise – das Auktionshaus publizierte eine Broschüre, in dem die getätigten Provenienzrecherchen dokumentiert sind – merkt Mörth-Gasser auch an, dass das Bild Österreich nie verlassen hat. Ernst Ploil ergänzt: „Es gibt keinerlei Anzeichen auf dem Gemälde, wie einen Stempel oder einen Gestapo-Vermerk, dass das Bild konfisziert wurde. Es wird auch auf keinen Beschlagnahmungslisten angeführt.“ Für Ploil und Mörth-Gasser ist das ein schlüssiges Indiz dafür, dass das Gemälde nicht im Kontext einer Notsituation erpresst wurde und somit im juristischen Sinn „kein Raubgut“ ist: „Auch haben die beiden Töchter, die nach dem Krieg Immobilien wie die Argentinierstraße und die Villa Gottessegen in Grinzing restituiert bekommen haben, das Bild nie eingefordert“, so Ploil. Auch Alexandra Löw fand bei ihren Recherchen über Lilly Liesers beschlagnahmtes Eigentum keinen Hinweis auf einen Klimt. „Dass Lilly bei diesem k. u. k. Hoflieferanten Hagenauer, der auf französische Delikatessen spezialisiert war, immer wieder orderte“, so Alexandra Löw, „scheint sehr wahrscheinlich. Und dass sie in diesen Zuständen der Verzweiflung alles, was ihr noch irgendwie zur Verfügung stand, in Lebensmittel umzusetzen versuchte, ebenso.“ Und dass sie mit Hans Jürka einen loyalen Diener besaß, der ihr bis zu ihrer Deportation im Jänner 1942 zur Seite stand. Da Lilly Lieser, deren Töchter bereits knapp nach dem „Anschluss“ die Emigration gelungen war, verhältnismäßig lange in ihren eigenen Räumen in der Argentinierstraße bleiben konnte und nicht in die schräg gegenüberliegende Sammelwohnung auf Nummer 29, in der Menschen jüdischer Herkunft vor ihrer Deportation zusammengepfercht wurden, musste, lässt sich möglicherweise mit Lillys Besitz von Kunstgegenständen und Schmuck erklären, die sie vor den Nazis retten konnte. In den letzten Monaten hat sie, „um nicht zu verhungern, wahrscheinlich alles, was ihr noch blieb, gegen Lebensmittel eingetauscht“, so Alexandra Löw. In einem Zeugenprotokoll nach dem Krieg gab der Diener Hans Jürka an, Lilly Lieser habe öfter erwähnt, dass sie „von Wien nicht wegwolle“. Sie hätte ja mit ihren Töchtern 1938 unter Hinterlegung der Reichsfluchtsteuer aufgrund ihres großen Vermögens vermutlich noch fliehen können. Sicherlich hat sie bis zuletzt geglaubt, dass sie sich die Nazis mithilfe ihrer geretteten Besitztümer vom Leib halten kann.

Aus Angst vor Konsequenzen verschwand dieses Bild wieder, und keiner fragte weiter nach. Ich hätte mir gewünscht, dass man, bevor das Bild in Auktion geht, zu derartigen Provenienzlücken doch noch intensiver recherchiert hätte.

Späte Deportation

An Lilly Lieser erinnert heute nur noch ein „Stolperstein“ – ein Gedenkzeichen für Holocaust-Opfer – vor ihrem Palais in der Argentinierstraße 20. „Am11. Jänner 1942 nach Riga deportiert – im Holocaust ermordet.“ Ihrer Tochter Helene Berger wurde wenigstens ein Platz in Liesing namentlich gewidmet. Stefan Roth, Bibliothekar im Widerstandsarchiv, hat sich aufgrund verwandtschaftlicher Bezüge mit dem Ghetto in Riga beschäftigt: „In jenem Winter hatte es dort ungefähr minus 20 Grad Celsius, die Anreise in einem Zug ohne Heizung aus Wien dauerte vier Tage.“ Lilly Lieser, damals 67 Jahre alt, hielt trotzdem noch 22 Monate durch. In den angrenzenden Wäldern fanden Massenerschießungen statt. Ob sie ermordet wurde oder den entsetzlichen Lebensbedingungen zum Opfer fiel, ist ungewiss. Dass sie nach Auschwitz transportiert wurde, wie die damals 13-jährige überlebende Zeitzeugin Gertrude Schneider beobachtet haben will, ist nicht belegt. „Vom Ghetto Riga gingen keine Züge mehr nach Auschwitz“, so Roth, „in unmittelbarer Nachbarschaft wurde das KZ Kaiserwald errichtet.“

LILLY LIESER

Um 1916 mit ihrem damals bereits seit 11 Jahre geschiedenen Mann Justus. Es ist das einzige Foto, das von dieser faszinierenden Persönlichkeit zu finden war.

© Privat

LILLY LIESER

Um 1916 mit ihrem damals bereits seit 11 Jahre geschiedenen Mann Justus. Es ist das einzige Foto, das von dieser faszinierenden Persönlichkeit zu finden war.

„Sie war eine große Übersehene“, erzählt die Musikwissenschafterin Irene Suchy , die sich als Erste mit dem Mäzenatentum der Lilly Lieser für zeitgenössische Komponisten, vor allem für Arnold Schönberg auseinandergesetzt hatte (ihr Feature „Tonspuren“ zu deren Ehren ist am 23. April auf Ö1 zu hören). „Emanzipiert und großbürgerlich“, sei Lieser gewesen, die aufgrund ihres „riesigen Vermögens“ auch „eine gesellschaftliche Verantwortung empfand, damit Talente zu fördern“ und sich frei „in den damaligen Künstlerkreisen bewegte“. Dem von ihr nahezu abgöttisch verehrten Komponisten Arnold Schönberg führte Alma Mahler bereits im Jahr 1913 ihre Freundin Lilly als potenzielle Unterstützerin mit wenig schmeichelhaften Worten in einem Brief zu: „Und da rennen so viele kunstbegeisterte Kühe herum – eine davon muss jetzt gemolken werden.“ Und die mit antisemtischen Unterton als Melkkuh diffamierte Lilly zeigte sich lange ebenso großzügig wie devot Arnold Schönberg gegenüber, wie mehr als ein Dutzend Korrespondenzen, die im Wiener Schönberg-Center aufbewahrt werden, dokumentieren. Irgendwann reichten Lilly allerdings die immer unverschämterenForderungen Schönbergs, der ihr „märchenhaften Geiz” vorwarf, und expedierte den egozentrischen Komponisten mitsamt seiner Familie aus ihrer Hietziger Villa in der Gloriettegasse, wo die Schönbergs drei Jahre mietfrei hatten wohnen können, höflich, aber hochkant . Schon im Jahr 1915 hatte die Antipathie für ihren Schützling Formen angenommen, als sie in einem Brief an ihn schrieb: „… dass ich angenehm überrascht sein werde, wenn Sie sich als kein ekelhafter Kerl herausstellen werden.“ Die Freundschaft mit Alma zerbrach, als diese sie während einer Paris-Reise Avancen bezichtigte und in ihrem Tagebuch über Lilly schrieb: „Sie wollte damals ihre ganze Macht über mich erproben, die sie im Erotischen wähnte … Mein Grausen vor perversen Personen war immer sehr groß gewesen.“ Erstaunlicherweise existiert von Lilly Lieser, einer der reichsten und kunstsinnigsten Frauen ihrer Zeit, nur ein einziges Foto, das Alexandra Löw im Zuge ihrer Recherchen von einem Unbekannten zugeschickt bekommen hatte. Es zeigt eine fröhlich lächelnde 41-Jährige, aber wesentlich jünger wirkende Lilly neben ihrem damals längst geschiedenen und um elf Jahre älteren Mann Justus. Die beiden sitzen auf einem Brunnen vor dessen Hanfspinnerei und Seilfabrik im niederösterreichischen Pöchlarn. Offensichtlich war das Paar trotz der Trennung so modern, dass es sich im Einvernehmen um die beiden Töchter kümmerte. Den erstgeborenen Sohn Max hatten die Eltern noch im Säuglingsalter aufgrund einer Hirnhautentzündung (Antibiotika waren noch nicht erfunden) begraben müssen.

In einem Brief an ihren Neffen, den Opernführer Marcel Prawy, schrieb Lilly im Jahr 1939: „Wir werden einander durch gegenseitigen Halt versuchen, denjetzigen bösen Zeiten verstärkten Widerstand zu leisten.“ Im Nachlass von Lillys Schwiegersohn Hans von Becker hatte Löw ein bewilligtes, undatiertes Kuba-Visum für Lilly Lieser gefunden. Offensichtlich hatte Lilly Lieser, noch immer der Hoffnung, dass der Horror ein baldiges Ende nehmen könnte, es ausgeschlagen oder nicht mehr rechtzeitig bekommen.

Hinweis

In einer früheren Version des Artikels stand fälschlicherweise, dass Hans Becker mit seiner damaligen Frau Annie, geborene Lieser, nach Genf flüchtete. Das ist falsch. Annie gelang die Flucht allein mit dem gemeinsamen Sohn Nikolaus.

Angelika Hager

leitet das Gesellschafts-Ressort