Ein Strand am Neusiedler See mit einem rot-weiß gestreiften Leuchtturm im Hintergrund.

Der Neusiedler See verschwindet: Was kann man dagegen tun?

Von Emilia Garbsch, Christina Hiptmayr und Sebastian Hofer

Es knistert in der Leitung, es dröhnt in der Bucht. Hochsaison im Strandbad Rust, ein Donnerstagvormittag Ende Juli. Durch einen himmelblauen Schlauch wird Schlamm aus dem Neusiedler See abgepumpt, durch den Schilfgürtel verfrachtet und in ein Becken am Ortsrand geleitet. Ein „Pilotprojekt“ nennen es die lokalen Entscheidungsträger; man könnte auch einen Akt der Verzweiflung darin erkennen. Der Schlammsauger, der da in der Ruster Bucht seine Runden dreht, soll den Wasserspiegel im Uferbereich erhöhen, zumindest relativ, also zum Schlamm hin. Er hat, was das betrifft, noch einiges vor sich. Der Schlick reicht an manchen Stellen bis auf zehn Zentimeter an die Wasseroberfläche. In der Marina des Burgenländischen Yachtclubs dümpelt noch eine Handvoll gut vertäuter Boote, die meisten wurden längst abgezogen. Ein Schwan steht mehr im See als dass er schwimmt. Die meisten Zillen liegen so tief unter den Stegen, dass ihre Besitzer Leitern in den See gestellt haben, um einigermaßen würdevoll an Bord zu kommen. Selig sind die Schlauchbootbesitzer.

Der Schlammsauger von Rust ist zum traurigen Symbol für den Neusiedler See im Sommer 2022 geworden. Er ist zugleich ein Fanal. Der Klimawandel ist im Nordburgenland angekommen, mit allem, was dazugehört: Trockenheit, Hitze, Artensterben. Die berühmten Neusiedlersee-Zander sind schon am Ende, die begehrten Deutschen machen sich rar. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ überschrieb am 22. Juli eine Reportage vom See dramatisch: „Wo nicht mal Tretboote fahren“. Tenor: „An den Strandbädern steht man knöcheltief im Schlick, Segler bleiben am Steg, selbst Tretboote drohen auf Grund zu laufen, wenn sie voll besetzt sind.“ Lokale Tourismusunternehmer schäumen über die schlechte Presse, die die Fakten freilich korrekt wiedergibt.

Die Meldungen zur Trockenheit in Europa überschlagen sich in diesem Sommer: Der Po trocknet aus, in der Thaya sterben die Fische tonnenweise, und nun ist auch das Meer der Wiener am Verdunsten.

Eine Satellitenansicht des Neusiedler Sees, umgeben von Feldern und Wäldern.

Österreichs größter See ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich – und bei aller scheinbaren Unberührtheit kein Naturprodukt, sondern das Ergebnis zahlreicher wasserbaulicher Eingriffe.

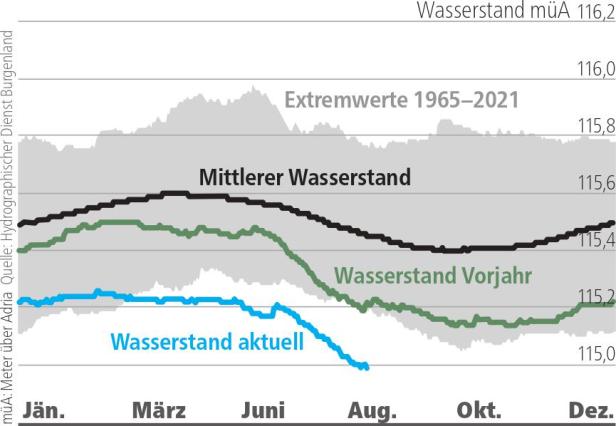

Zuletzt stand der Pegel in der Seemitte bei knapp unter 115 Metern über der Adria, das ist ein Tiefststand seit Beginn der Aufzeichnungen 1965, 19 Zentimeter weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr und sogar 46 Zentimeter weniger als im langjährigen Mittel. Seinen bisherigen Höchststand per Ende Juli verzeichnete der See übrigens im Jahr 2009 mit 115,77 Metern über der Adria.

Aus „Wetterkapriolen“ wurde bittere Realität, aus einer Zukunftsvision schlichte Gegenwart: Der Klimawandel ist am See angekommen. Der Klimawandel, das war etwas, das ab und zu passiert ist und meistens anderswo. Es gab Waldbrände in Kalifornien, Flutkatastrophen in Bangladesch und Heuschreckenplagen in Kenia. Ja, auch in Österreich sind die Murenabgänge häufiger geworden und die Gletscher am Abschmelzen. Aber so klar, so nah war uns die Zukunft noch nie wie in diesem Sommer, so offensichtlich ist die kommende Krise: Dem Neusiedler See steht die Trockenheit bis zum Hals. Die Lacken des Seewinkels gleich nebenan sind längst am Sand. Eine Kulturlandschaft verglüht, und die Menschen, die sie geschaffen haben, wissen nicht, was tun.

„Da hätte schon viel früher was gemacht gehört. Aber man wollte nicht auf uns hören.“ Alfred Augsten ist Berufsfischer aus Rust und seit 1989 gewerbsmäßig am See. Schon sein Vater und Großvater waren Fischer. „Wir sind 360 Tage im Jahr am See, wir kennen ihn besser als jemand, der zwei Wochen lang eine Studie macht und sich dann Experte nennt.“ Der Fischer macht aus seiner Empörung kein Geheimnis. „Das Problem ist verschlafen worden. Das ist das Traurige daran.

Blick durch einen Zaun auf den burgenländischen Yachtclub mit Stegen und Booten.

Yachthafen in Rust. Für die meisten Boote steht hier das Wasser schon zu tief – sie wurden bereits abgezogen.

Es war ja abzusehen, dass es so weit kommt. Schon seit 2015 geht es bergab. Und es hängt ja nicht nur die Fischerei dran, es hängt das ganze Nordburgenland dran.“ Als Erstes geht es aber eben doch den Fischern an den Kragen. Die hohen Wassertemperaturen haben die Sauerstoffsättigung im See zurückgehen lassen, Zander und Stichlinge sind schon in großer Menge verendet. Es ging nicht ohne hässliche Bilder, die zum Leidwesen der Tourismusbetriebe durch sämtliche Medien trieben. Der Podersdorfer Schifffahrtsunternehmer Stefan Knoll schäumt: „Die Medien machen den See schlecht. In Deutschland glauben die Leute ja schon, der See ist ausgetrocknet. Aber die Bilder täuschen.“ Auch die Purbacher Fährbetreiberin Michaela Heeger-Gmeiner sieht das Problem eher als Marketing-Schwierigkeit: „Dadurch, dass so viel negativ berichtet wird, werden vor allem die Ausflugsgäste abgeschreckt. Tatsächlich ist am See nach wie vor alles möglich.“

Ausgenommen: Segeltörn und Zanderfang. Der Fischer Augsten übt sich denn auch schon in Fatalismus: „Momentan sind die Zander am stärksten betroffen. Aber wenn in den nächsten Wochen keine Niederschläge kommen, dann wird noch sehr viel mehr tschari gehen. Wir stehen schon länger auf Messers Schneide und haben in den vergangenen Jahren halt immer noch irgendwie die Kurve gekratzt. Aber wir haben noch einen ganzen August vor uns. Und wenn es heuer im Herbst nicht stark und ausgiebig regnet, dann ist es vorbei.“

Eine Wasserrutsche steht auf einem Sandstrand vor Bäumen.

Seebad in st. Andrä/Zicksee. Eine Wasserrutsche a. D. als Mahnmal für die Folgen des Klimawandels

Der gerade erreichte Tiefststand löste den bisherigen Negativrekord aus dem Jahr 2003 ab. Auch damals war die Sorge um den See groß. Die burgenländische Landesregierung beauftragte die Universität für Bodenkultur mit einer Studie zur Prognose des Wasserstandes angesichts des Klimawandels. Das

Ergebnis: Weil Temperaturanstiege die Verdunstung fördern, ist statistisch gesehen bei gleichbleibendem Niederschlag in den 2020er-Jahren rund alle sechs Jahre mit einem Wasserstand unter 115,20 Metern zu rechnen, in den 2050er-Jahren bereits alle drei bis vier Jahre. Dieser Wert wurde als kritische Wassermarke festgelegt. „Danach gibt es potenziell Probleme mit manchen Booten, und der Badespaß ist dann wohl auch nicht mehr so groß“, sagt der Agrarmeteorologe Josef Eitzinger, der an der Studie beteiligt war. Je nach der Entwicklung des Niederschlags, der freilich viel schwerer prognostizierbar ist als die Erderwärmung, könnte ein derart niedriger Pegelstand aber auch deutlich seltener oder häufiger auftreten. „Das ist ein Spiel mit der Wahrscheinlichkeit, vorhersagen kann das niemand. Aber eine beinahe Austrocknung wird weiterhin sehr selten sein. Damit das passiert, müssen mehrere sehr trockene Jahre aufeinanderfolgen“, so Eitzinger.

Eine Grafik zeigt den aktuellen, den mittleren und den Vorjahres-Wasserstand von Januar bis Dezember.

Rekordsommer. Der Wasserstand des Neusiedler Sees erreicht in diesem Sommer historische Tiefstwerte.

Mit seiner Gesamtfläche von 320 Quadratkilometern ist der Neusiedler See der größte See Österreichs, das bleibt er auch abzüglich seiner 180 Quadratkilometer Schilfgürtel. Nimmt man sein Volumen zum Maßstab, ist er mit seiner Tiefe von bis zu eineinhalb Metern (in guten Jahren) freilich kaum halb so groß wie der Mondsee und fasst gar nur ein gutes Zehntel des Attersees. Auch sonst ist dieser salzige Steppensee, der mehr einer Lacke gleicht, ein exotisches Gebilde. An ihm verläuft, geologisch, biologisch und ein bisschen auch zeitgeschichtlich, die Grenze zwischen Mittel- und Osteuropa. Auf Ungarisch heißt er Fertő tó, Sumpfsee. So sieht er auch aus. Man geht am Neusiedler See, der übrigens kein Neusiedlersee, also jedenfalls in zwei Wörtern zu schreiben ist, nicht schwimmen, man geht baden. Und man muss dazu manchmal sehr weit hinausgehen. Das Wasser steht einem hier nicht so schnell bis zum Hals. Der Neusiedler See ist das Fremde, Andere in der österreichischen Seenlandschaft und als solcher auch im kollektiven Gedächtnis abgelegt.

„Hier bin ich das erste Mal der Natur begegnet“, erklärte Franz Werfel einst. Allerdings ist der See, wie wir ihn heute kennen, bei aller scheinbaren Unberührtheit eben kein Naturprodukt. Seit dem 17. Jahrhundert wurde er immer wieder wasserbaulich reguliert, vor über 100 Jahren wurde mit dem Anschluss an den sogenannten „Einserkanal“ im Süden des Sees eine Entwässerungsmöglichkeit geschaffen, man versprach sich einen Zugewinn landwirtschaftlicher Fläche. Das Volumen des Sees ging dramatisch zurück, der Schilfgürtel breitete sich aus. Mitte der 1930er- Jahre war der See im Schnitt nur mehr 70 Zentimeter tief, wurde aber zugleich schon als „Meer der Wiener“ vermarktet. „Geschickt wurde dabei die Sehnsucht nach exotischer Ferne mit bequemer Nähe verknüpft. Im patriotischen Selbstbild der neuen Republik bildeten ja Schilfsee und Puszta den Gegenpol zur symbolisch dominanten Alpenlandschaft“, schreibt der Historiker Sándor Békési, der am Wien Museum eine große Schau über das „Meer der Wiener“ kuratierte. Touristische Überlegungen bestimmten auch das heutige Erscheinungsbild des Steppensees: 1965 wurde durch eine neue Schleuse am Einserkanal der Wasserstand des Sees künstlich erhöht und der Segelsport, der die kommenden Jahrzehnte hier florieren sollte, so erst ermöglicht. Békési: „Das Oszillieren des Wassers ging zugleich mit einer Ambivalenz in der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Sees einher. Das launische Gewässer wurde zu einem umkämpften Ort zwischen ästhetischer Überhöhung und purem Nützlichkeitsdenken. Während sich die einen am großen, fremdartigen See erfreuten, arbeiteten andere an seiner Beseitigung oder umgekehrt, an seiner Aufstauung.“

Der Neusiedler See ist – gerade auch in Zeiten der Krise – ein Spannungsfeld. An ihm arbeiten sich Tourismus und Naturschutz ab, Landwirtschaft, Alteingesessene und Wochenendhausbesitzer, Birdwatcher und Maisbauern, Hydrologen und Hobbyexperten. Die gesamte Wertschöpfung der See-Wirtschaft wurde auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt, vor Corona verzeichnete das Burgenland 1,6 Millionen Übernachtungen in der Seeregion; luxuriöse Immobilienprojekte am See wie die „Inselwelt“ in Jois und „Am Hafen“ in Neusiedl wurden entwickelt, Schneisen in den Schilfgürtel geschnitten; zugleich entstand ein sanfter Nationalparktourismus am Ostufer des Sees und um die Salzlacken im Seewinkel. Allein im Bezirk Neusiedl sind im Schnitt gut 2400 Menschen im Beherbergungs- und Gaststättenwesen tätig.

Ein Rückgang an Gästen zeichnet sich bisher freilich nicht ab: Im Nordburgenland, wo der Neusiedler See bekanntlich liegt, ist die Anzahl der Nächtigungsgäste im Vergleich zum Juni 2021 um zwölf Prozent gestiegen. Auch bei den Ankünften wurde ein Plus von rund sieben Prozent verzeichnet. „Der Urlaub am Neusiedler See ist uneingeschränkt möglich“, meint Dietmar Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus. Einzig die Strandbäder sind leerer als sonst, wie auch Tunkel einräumt. „Die Leute machen wohl mehr Fahrrad- und Wandertouren“, mutmaßt er. Die Segler, die in Scharen vor dem seichten Wasser geflüchtet sind und ihre Anker gelichtet haben, stimmen ihm da eher nicht zu. „Die Bootseigner haben in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet. Man muss sich halt schon überlegen, ob ein Kajütboot mit einem Tiefgang jenseits eines Meters das richtige Gerät für diesen See ist“, sagt Matthias Grün, Geschäftsführer der Esterházy Betriebe GmbH, die ihr Geld unter anderem mit der Vermietung von Bootsliegeplätzen verdient. Mit ortsüblichen Segelbooten habe man auch heuer noch problemlos Regatten abwickeln können.

Esterházy – der Name stand lange für das alte Adelsgeschlecht, welches den pannonischen Raum über Jahrhunderte dominierte. Auch heute noch ist der

österreichische Teil des Sees fest in Esterházy’scher Hand. Die Familie hat allerdings keinen Einfluss mehr, das enorme Vermögen ist in Stiftungen eingebracht. Die Besitztümer des Wirtschafts- und Kulturunternehmens Esterházy erstrecken sich am Ost- und Westufer des Neusiedler Sees: 3000 Hektar biologische Landwirtschaft, 120 Quadratkilometer Fischereirevier, eine Reihe von Seebädern, Bootsliegeplätze, Gastrobetriebe, Jagd und Forstwirtschaft sowie Schilfnutzung. „Der See ist das Herz des Nordburgenlands, wir müssen alles tun, um dieses Naturjuwel zu erhalten“, sagt Esterházy-Geschäftsführer Grün, nicht zuletzt aus ökonomischem Interesse.

Dietmar Tunkels Sorgenkind ist überraschenderweise ein anderes: die Salzlacken im Seewinkel. „Da sind viele schon komplett ausgetrocknet und kommen nicht wieder“, meint der Tourismusdirektor. Tatsächlich sind die Salzlacken im Seewinkel weitaus akuter bedroht als der Neusiedler See. Ihr Verschwinden ist schon lange im Gange und steht, anders als beim Neusiedler See, außer Zweifel: 1994 waren noch 139 Salzlacken im Seewinkel bekannt. Bei der letzten Erhebung 2012 waren es nur mehr 59. Selbst diese Zahl ist optimistisch veranschlagt: 24 von ihnen waren bereits zur Gänze verlandet, wären damals aber noch mit Gegenmaßnahmen zu retten gewesen.

„Seither hat sich der Zustand massiv verschlechtert. Die Sache spitzt sich zu“, erklärt Harald Grabenhofer, Leiter der Forschungsabteilung des Nationalparks Neusiedler See und Seewinkel. Die Salzlacken sind einer von wenigen verbliebenen Lebensräumen, die als Brut- und Rastgebiet des eurasisch-afrikanischen Vogelzugs fungieren. „Die Europäische Union verpflichtet uns zur Erhaltung. Bei Verschlechterungen müssen wir gegensteuern“, sagt Grabenhofer. Und: „Wenn es keine Lacken gibt, gibt es keine Vögel, dann fällt die Vogelbeobachtung weg und damit auch die Zimmervermietung und die Weinverkostung am Hof.“

Von Raymond Chandler stammt die schöne Bemerkung, nichts sähe so leer aus wie ein leerer Swimmingpool. Chandler war wohl nie an einer ausgetrockneten burgenländischen Lacke. Die Leere ist hier gewissermaßen absolut. Andreas Sattler, Bürgermeister von St. Andrä am Zicksee, steht am Rand des Gewässers, das seiner Gemeinde den Namen gab, und sieht: Erde. Trockenheit. Staub. Der Zicksee war einmal. An seinem Ufer steht noch die alte Wasserrutsche, sie führt nirgendwohin. Wo noch vor Kurzem Wasser war, ist trocken aufgerissener Boden. Am Badestrand sitzen Schaulustige, der Bürgermeister blickt in die Weite. Er sinniert vor sich hin, er hatte in den letzten Wochen ziemlich schlechte Presse zu verkraften. Fast könnte er das Gefühl bekommen, die Natur wolle ihm etwas auswischen. „Der See zeigt uns sehr direkt, was er von uns hält“, knurrt Sattler. Er nimmt es mit Fassung, auch wenn er sich benachteiligt fühlt: „Die Region hängt auch vom Zicksee ab, wir sind ein Tourismusort, aber mir sind die Hände gebunden.“ Naturschutz und Behörden schränken seinen Handlungsspielraum stark ein.

„Wir sind nicht Herr der Lage. Wir haben Pflichten, aber anscheinend keine Rechte mehr.“ Bis Ende Mai wurde durch eine Zuleitung der Wasserstand des Zicksees reguliert, danach sank der Grundwasserspiegel unter das behördlich festgesetzte Niveau, die Einspeisung musste eingestellt werden. Der Wasserspiegel begann zu sinken. Am Ende ging es dann sehr schnell. Die Suche nach den Schuldigen läuft noch.

Der Kampf um das Grundwasser im Burgenland ist bereits in vollem Gange. Die Landwirtschaft empört sich dabei besonders über ein Missverständnis: „Wir sind am niedrigen Wasserstand des Neusiedler Sees nicht schuld“, eröffnet Werner Falb-Meixner das Gespräch. Man merkt, dass der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Burgenland diesen Satz schon öfter losgeworden ist. Nicht zuletzt seit SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil deutlich gemacht hat, was er von der großflächigen Bewässerung der Mais- und Kartoffelfelder im Seewinkel hält. Nämlich nicht sehr viel.

32.000 Hektar Land werden in der Region von 250 Betrieben landwirtschaftlich bewirtschaftet. Ein Viertel davon ist zur Bewässerung bewilligt. „Das wird aber nie voll ausgenutzt“, sagt Falb-Meixner. In Summe finden sich auf den Feldern in der Region rund 5000 Brunnen, die auf das Grundwasser zugreifen. Auf den Pegel des Neusiedler Sees hat dies tatsächlich keinen Einfluss, weil dieser hauptsächlich durch Niederschlag gespeist wird, Grundwasser spielt hier eine vernachlässigbar kleine Rolle. Aber: Für die Salzlacken, die ein getrennter Wasserkörper abseits des Neusiedler Sees sind, ist das Grundwasser essenziell. Wird der Grundwasserspiegel zu tief, verändert sich die Bodenbeschaffenheit, der Salzgehalt sinkt und die Vegetation passt sich an. Gräser können einwandern, bilden eine Humusschicht und bedrohen damit den Fortbestand der Lacken wie den Zicksee und die Lange Lacke. Letztere ist so etwas wie das Aushängeschild des Nationalparks und musste vergangenes Jahr erstmals gemäht werden.

Für das Verschwinden der Salzlacken ist die Landwirtschaft also sehr wohl mitverantwortlich zu machen. Dass im 20. Jahrhundert Entwässerungsgräben gebaut wurden, um das Gebiet agrarisch zu erschließen, wirkt heute wie ein Schuss ins Knie. „Es war schon in den 1980er-Jahren klar, dass man im Seewinkel jeden Wassertropfen zurückhalten sollte“, sagt Alfred Blaschke, pensionierter Hydrologe der TU Wien, der seit 13 Jahren in viele Forschungsprojekte im Gebiet eingebunden ist. Zu wenig sei zu langsam passiert – man habe zwar einzelne Wehranlagen zur Rückstauung gebaut, aber es fehle ein Gesamtkonzept. Nun wird die Situation durch den Klimawandel verschärft: Hitzewellen zwingen die Landwirtschaft dazu, ihre Felder noch mehr zu bewässern. Was den örtlichen Bauern auch keine Sympathiepunkte brachte: In einem ORF-Bericht über die Rettungsaktion der Fische aus dem austrocknenden Zicksee sah man im Hintergrund, wie in der größten Nachmittagshitze die Felder exzessiv bewässert werden.

„Wir sind Teil der globalen Landwirtschaft. Aber das hier ist eine überaus sensible Region, die sich mit deren Marktmechanismen wahnsinnig schwertut. Der Markt will Kulturpflanzen, die nicht immer typisch für die Gegend sind, aber Erträge bringen und den Bauern das Überleben sichern“, sagt Erich Stekovics. Der überregional als „Paradeiserkaiser“ bekannte Biobauer spielt auf den örtlichen Erdäpfel- und Kukuruz-Anbau für die Fast-Food-Kette McDonald’s und den Kartoffelchipshersteller Kelly’s beziehungsweise die Saatmais-Produktion für den Agrarkonzern Pioneer an. Mit seinen 300 Sonnentagen pro Jahr ist der Seewinkel ein sicheres Anbaugebiet, in dem auch frühreife Sorten verlässlich gedeihen. Für die genannten Großabnehmer ist das enorm wichtig. Da kann etwa das Waldviertel nicht mithalten.

„Großflächige und bewässerungsintensive Kulturen sind das Hauptproblem. Vor allem der Mais, der viel Platz und Wasser braucht, aber auch die Kartoffel“, kritisiert Agrarmeteorologe Eitzinger. Harald Grabenhofer vom Nationalpark fordert, dass die Wasserentnahme durch die Landwirtschaft eingeschränkt und an die Grundwasserbedürfnisse der Salzlacken angepasst wird.

Der Vertreter der Bauern zeigt durchaus Problembewusstsein, aber: „Wenn wir nicht mehr bewässern dürfen, wandern diese Unternehmen ab, und die Hälfte der Bauern ist weg“, warnt Falb-Meixner und weist darauf hin, dass die Region rund drei Prozent der österreichischen Bevölkerung ernährt. Pioneer allein beschäftige in der Region 150 Mitarbeiter und 200 Saisonarbeitskräfte und sorge für zwölf Millionen Euro an Wertschöpfung.

Auf den Feldern von Erich Stekovics herrscht Hochbetrieb, die Ernte ist in vollem Gange. Eigentlich ist er fein heraus. Gemeinsam mit seiner Frau Priska baut er Kulturen an, die sowohl mit Trockenheit als auch Hitze gut zurechtkommen: Zwiebel, Knoblauch, Chili und eben Tomaten. Die sind bei Stekovics nicht nur rot und rund, sondern auch grün, gelb, weiß, blau oder gestreift. Über 3200 unterschiedliche Sorten umfasst seine Samensammlung. „Der Paradeiser ist eine Kulturpflanze, die ohne Wasser auskommt. Auch in einem Jahr wie heuer haben wir sie nicht gegossen, und es hat gut funktioniert“, erzählt Stekovics. Die Wurzel der Tomate bahnt sich ihren Weg bis über zwei Meter in die Tiefe und holt sich dort die benötigte Feuchtigkeit. Dass die Situation für seine Kollegen eine „ganz schwierige“ ist, weiß auch Stekovics. Ausschließlich mit trockenresistenten Pflanzen werde man hier keine Landwirtschaft betreiben können. „Wenn sich global in Sachen Klimaschutz nichts ändert, werden wir im Seewinkel in 15 bis 20 Jahren Bedingungen wie in Indien haben. Ich bin da sehr pessimistisch.“ Die Arbeitszeiten seiner Erntehelfer hat er aufgrund der Hitze bereits in die frühen Morgenstunden verlegt. Und er denkt bereits über den Anbau von Bananen nach.

„Der See hat eine größere Dynamik, als uns das vielleicht genehm ist. Um ihn jedoch als Lebensraum für Anwohner, Gäste und Artenwelt attraktiv zu halten, muss man gegensteuern“, meint Esterházy-Geschäftsführer Matthias Grün. Tatsächlich arbeitet das Land an einer ganzen Reihe von – nicht unumstrittenen – Lösungsansätzen. Für hitzige Diskussionen sorgt die Idee, Wasser aus der Moson-Donau, einem Altarm der Donau in Ungarn, einzuleiten. Die Erwartungen sind hoch: Durch die Zuleitungen sollen der Grundwasserkörper gespeist, die Salzlacken gerettet, die landwirtschaftliche Bewässerung ermöglicht und letztlich auch der Wasserstand des Neusiedler Sees stabilisiert werden. Dafür soll ein bestehender Kanal auf ungarischer Seite um zwölf Kilometer bis zur Grenze bei Andau verlängert und hier ins Grundwasser eingebracht werden. Zudem könnte ein Teil des Zuflusses über bestehende Kanalsysteme den Neusiedler See dotieren.

Wann die ersten Donauwellen im Seewinkel aufschlagen könnten, ist trotz einer vor zwei Wochen von Landeshauptmann Doskozil und dem ungarischen Außenminister Péter Szijjártó unterzeichneten Absichtserklärung völlig unklar. Der Leiter der zuständigen Taskforce des Landes, Christian Sailer, spricht von einer „Jahrhundertchance, Wasser in den Seewinkel zu bekommen“, kann aber leider keine Angaben machen, wann diese Chance Wirklichkeit werden soll. Zunächst war von ungarischer Seite ein Baustart Ende 2022 angekündigt worden, dies wurde aber schon im Juni 2021 wieder revidiert, weil es Probleme mit den einkalkulierten EU-Förderungen gäbe. „Es ist jetzt eine politische Entscheidung“, meint Sailer, der auch schon Alternativen – etwa eine Zuleitung aus dem Uferfiltrat der Donau bei Petronell in Niederösterreich – prüfen lässt.

„Als Tourismuschef des Burgenlandes will ich Wasser haben, koste es, was es wolle. Ein leerer Neusiedler See ist für mich ein No-Go“, sagt Dietmar Tunkel. Die Zuleitung des Sees ist vor allem durch wirtschaftliche Interessen getrieben. Umweltschützer und Gewässerökologen befürchten aber, dass die Maßnahme nach hinten losgehen und dann auch für den Tourismus fatal enden könnte. Die Naturschutzorganisation WWF Österreich warnte etwa, dass beim Bau der Zuleitung „der weitere Fortbestand dieses einzigartigen Naturjuwels gefährdet wäre.“

Die Begründung: Bei Steppenseen wie dem Neusiedler See sind schwankende Wasserstände natürlich. Wenn sie sinken, zersetzt sich der Schlamm an der Luft. Der WWF befürchtet deshalb die „Degradierung zu einer schlammigen Badewanne. „Die Hydrobiologin Gabriele Weigelhofer von der Universität für Bodenkultur kritisiert außerdem, dass das Problem damit nur verlagert werde: „Auch die Donau hat bereits sehr niedrige Wasserstände“, sagt sie im profil-Interview (siehe Seite 47). Außerdem könnte die Zuleitung von zu großen Wassermengen den Salzgehalt und die Trübung des Sees deutlich verändern, mehr Algen und andere Wasserpflanzen würden sich ansiedeln, die Austrocknung beschleunigen und dem See potenziell den Todesstoß versetzen, so die Sorge von Gewässerökologen.

„Beim Neusiedler See bräuchte es gewisse Restriktionen, was die Wassermenge und den Zeitpunkt der Zuleitung angeht, damit es zu keiner zu großen Verdünnung kommt“, sagt auch Hydrologe Alfred Blaschke. Bei Einhaltung dieser sei nicht mit Auswirkungen auf das Ökosystem zu rechnen, es brauche aber weitere Studien. Taskforce-Leiter Christian Sailer versichert, dass jede Zuleitung „selbstverständlich“ nur unter Einhaltung konkreter Auflagen bezüglich Wassermenge und -qualität durchgeführt werden soll: „Wir wollen den See ja nicht aufblasen wie einen Swimmingpool. Wir dotieren ihn, um ihn als Landschaftselement und Naturraum zu erhalten.“

Zur kurzfristigen Problembehandlung wurde Ende Juni zudem eine landeseigene Seemanagement GmbH gegründet. Zu deren Hauptaufgaben zählt künftig die Bewirtschaftung des Schilfgürtels sowie die Entfernung des sich laufend bildenden Schlamms aus den Seebuchten. Letzteres hebt zwar den Wasserpegel nicht, freut aber Touristiker, Bootseigner und Seebadbetreiber. Für den Wasserstand ungleich bedeutender ist das Schilfmanagement. Während in den 1980er-Jahren das Schilfschneiden noch ein lukratives Geschäft war, haben das Verschwinden der schilfgedeckten Häuser, das fehlende Eis (aufgrund immer milderer Winter) und die damit schwierigeren Erntebedingungen sowie die Konkurrenz aus China, dafür gesorgt, dass immer weniger geschnitten wurde. Und das früher übliche kontrollierte Abbrennen ist heute aus Luftreinhaltegründen verboten. Die zunehmende Verschilfung lässt aber das Wasser des Sees immer schneller verdunsten.

Dem soll nun entgegengewirkt werden. „Das Schilf vom Neusiedler See ist das beste der Welt, aber wenn man es nicht jährlich schneidet, ist es für eine weitere Verarbeitung nicht mehr geeignet“, sagt Matthias Grün. Die von ihm geführten Esterházy-Betriebe prüfen derzeit eine energetische Nutzung. Bisher war das nicht wirtschaftlich darstellbar, aber in Zeiten der Energiekrise sieht die Sachen nun wohl ganz anders aus.

Erich Stekovics wiederum plädiert für eine Aufforstung der Windschutzgürtel. In dem Bestreben, möglichst viel Land urbar zu machen, mussten in den vergangenen Jahrzehnten Sträucher, Bäume und Hecken weichen. Das führt dazu, dass der Wind (an dem es im Seewinkel nicht mangelt) ungebremst über den Boden fegt und diesen austrocknet. „Das muss die Politik aber förderungstechnisch angehen. Sonst wird hier nichts passieren“, so der Paradeiserbauer.

Gute 15 Kilometer südöstlich von Stekovics’ Tomatenfeldern, mitten im Schilfgürtel des Neusiedler Sees bei Illmitz, lässt sich eine für diese Geschichte sehr wichtige Lehre ziehen: Pegelstände mögen wie unbestechliche Fakten erscheinen, sind aber in Wahrheit total subjektiv: Was Fischer und Bootsverleiher um den Schlaf bringt, ist für Naturwissenschafter kaum ein Grund zur Beunruhigung. Hier also, am Ostufer des Sees, liegt die Biologische Forschungsstation des Landes Burgenland. Der Leiter der Station, Thomas Zechmeister, ist studierter Biochemiker und ein begnadeter Schilfgürtelreiseführer. Er schwärmt vom Neusiedler See wie ein stolzer Vater vom Kind, den Rundgang lässt er sich nicht nehmen: „Der Neusiedler See ist ein exotischer See, er fällt aus dem Rahmen. Und der Schilfgürtel ist unser Dschungel, eine Wildnis, in der es sehr wenige menschliche Eingriffe gibt. Schauen Sie bitte!“ Im Übrigen ist er der Meinung, dass jegliche Katastrophenstimmung verfehlt wäre: „Dieses Ökosystem ist durch seine hohe Diversität sehr stabil. Wenn einige Arten unter Druck kommen, ist das System in seiner Gesamtheit noch lange nicht gefährdet. Wir haben es hier nicht mit einer Fichten-Monokultur zu tun. Und wir haben in dem See historisch immer eine sehr starke Dynamik gehabt.“ Bis zur Regulierung des Sees über den Einserkanal seien Pegelstände wie der aktuelle völlig normal gewesen: „Früher mussten die Fischer ihre Schiffe immer wieder über Schlammbänke tragen.“

Der derzeitige Tiefstand ist historisch tatsächlich kein Einzelfall. Anno 1960 malten Wiener Tageszeitungen gar den Teufel an die Wand: „Nur mehr zehn Jahre Neusiedler See?“ In den Jahren 1865 bis 1870 war der See komplett ausgetrocknet. Das „Ödenburger Lokal-Blatt“ vom 5. November 1865 berichtete: „Auf dem weiland Neusiedler-See ist gegenwärtig kein Tropfen Wasser der ganzen Länge und Breite nach sichtbar, selbst vom Gebirge aus nicht, mit Ausnahme eines kurzen schmalen Streifens, der unter Apetlon gegen Eszterhaz zu sich befinden soll. […] Von Juni 1865 angefangen kam kein Tropfen Wasser mehr an der Oberfläche des Sees zum Vorschein, so dass es in der Folge der großen Hitze, der heftigen Winde und des seltenen Regens auf dem ganzen See und vorzüglich in der Mitte desselben zu stauen anfing. Bei dem geringsten Winde sah man ganz Wolken von Zickstaub (Soda) sich erheben.“ Es folgte die bange Frage: „Wird das Wasser in den See nie wiederkehren? Wahrscheinlich wird es einst wieder zum Vorschein kommen. Es dürfen nur einige nasse Jahre mit viel Schnee in den Gebirgen eintreten!“ Tatsächlich füllte sich der See ab 1870 sukzessive wieder, die Hoffnung war – damals – berechtigt. In ähnlicher Form existiert sie bis heute.

Der Klimawandel ist im Nordburgenland angekommen, aber noch nicht in allen Köpfen. Aus der Vergangenheit weiß man: Es ist immer noch irgendwie gut gegangen. Wird schon wieder werden! In Zeiten der Klimakrise haben solche Kalenderweisheiten freilich keine Gültigkeit mehr.

links: © Archiv Seemann/brandstaetter images/picturedesk.com

rechts: © Weingartner-Foto/picturedesk.com