Laut Studien der Universitäten Halle und Köln aus dem Jahr 2021 hat sich jeder fünfte Sohn von seinem Vater und jede zehnte Tochter von ihrer Mutter bis zur völligen Kontaktlosigkeit entfremdet. Eine Umfrage der „Neuen Zürcher Zeitung“ unter Schweizer Psycholog:innen ergab 2019, dass rund 86 Prozent der Befragten Klienten betreuten, die knapp vor einer solchen Entscheidung standen oder sie bereits getroffen hatten.

Bei einer langsamen Annäherung – oder auch nur dem Versuch – ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wichtig ist, dass die Eltern immer wieder Signale in Form von Textnachrichten, Mails oder kleinen Geschenken setzen, ohne dabei zu fordernd oder übergriffig zu werden. Vorwürfe wie „Wir haben doch alles für dich getan“ oder „Dir hat es doch an nichts gefehlt!“ sowie das ewige Wiederkäuen des Auslösers für den Bruch, der oft eine kleine Banalität ist und eigentlich nur als Vorwand dient, verzögern und verunmöglichen eine neue Beziehungsebene. Therapeutische Begleitung hilft in jedem Fall, denn häufig sind auch „transgenerationale“ Traumatisierungen in der Familienhistorie zu finden, die über Generationen unbearbeitet blieben und deswegen nachwirken.

„Nur das Beste wollen“

Auch Gisela Kurath, eine Grazer Traumaberaterin, gründete aus eigener Betroffenheit einen Verein, in dem sich sowohl verlassene Eltern als auch erwachsene Kinder, die eine solche Entscheidung gefällt haben, austauschen, und betreut auch in ihrer Praxis Klienten mit solchen familiären Dynamiken. Die vierfache Mutter musste zwei Jahre lang mit einem Kontaktembargo ihrer teils schon volljährigen Kinder kämpfen, nachdem sie sich zu einer Trennung von deren Vater entschlossen hatte: „Ich versuchte ihnen immer klar zu machen, dass ich nicht sie, sondern meinen Mann verlassen habe.“ Mit Sätzen wie „Mama, wenn du mich liebst, schreibst du mir nicht mehr“ oder „Es tut mir gut, keinen Kontakt mit dir zu haben“ musste sie sich arrangieren lernen. Obwohl sie die Radikalität solcher Aussagen auch mit Respekt erfüllte: „Ich war stolz, dass meine Tochter in der Lage war, so klar ihre Gefühle und Bedürfnisse zu artikulieren.“

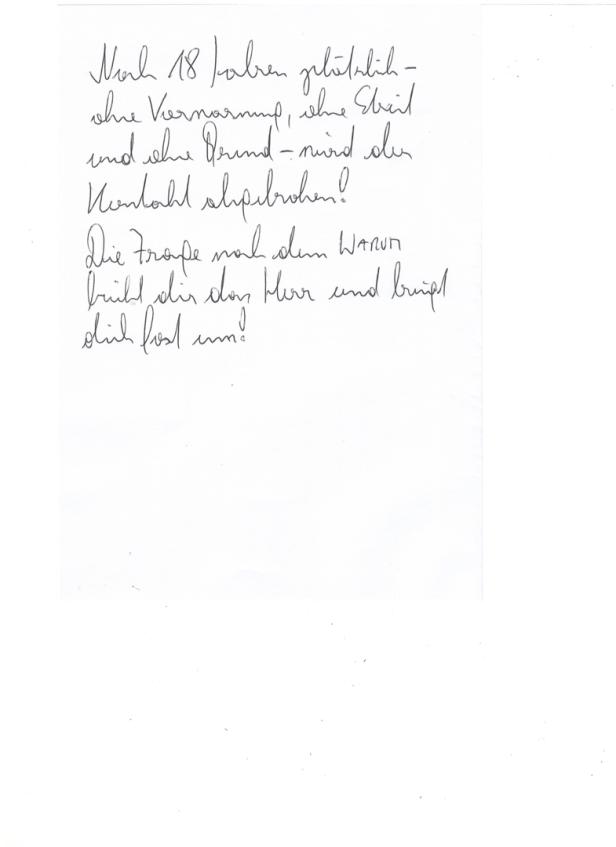

Dass nur wenige Eltern in der Lage sind, solche Schlussstriche mit solcher Empathie zu akzeptieren, ist verständlich. Viele sind der Meinung, dass sie doch immer nur das Beste für ihre Kinder wollten. Doch die Auffassungen von „das Beste“ sind zwischen den Generationen teils sehr unterschiedlich.Nach einem öffentlichen profil-Aufruf zu der Thematik häuften sich die Anrufe und Mails von oft so ratlosen wie resignativen Müttern und Vätern, die bereit waren, ihre Geschichte zu erzählen. Der fast durchgängige gemeinsame Nenner dieser Leidensprotokolle: „Ich weiß wirklich nicht, warum er/sie das getan hat“ und „Ich würde mich jederzeit entschuldigen, wenn ich wüsste, wofür.“Oft werden als Ursachen äußere Faktoren vermutet, was natürlich auch einer Entlastungsfunktion für die verlassenen Eltern, die auch Scham über ihr Versagen empfinden, und deren Schuldgefühle gleichkommt. Häufig genannte Erklärungsmodelle sind der Partner oder die Partnerin, der oder die einen schlechten Einfluss auf das entfremdete Kind habe; die Mutter oder der Vater, die oder der nach der Trennung die Kinder manipuliert und gegen den anderen Elternteil aufgehetzt habe. Ein großer Trost ist, dass auch andere Eltern ein ähnliches Leid erleben. „Man glaubt ja lange, dass man der einzige Mensch ist, der so etwas durchmachen muss“, erzählt eine Mutter.

Claudia Haarmann, deutsche Psychotherapeutin und Autorin mehrerer Bücher über familiäre Brüche, ortet einen in den letzten Jahren stark gestiegenen Therapiebedarf nach solchen Konflikten. Im profil-Interview erklärt sie dies mit „dem Ende der Sprachlosigkeit“ innerhalb der jungen Generation: Während die Nachkriegs- und auch die Babyboomergeneration, „die im Bewusstsein, funktionieren zu müssen, lebte“, noch darauf konditioniert war, Konflikte durch Verdrängen, Verschütten und das Errichten von Schweigemauern um heikle Themen zu bewältigen, „traut sich die junge Generation, ihre Gefühle und Probleme, die zuvor keiner wahrhaben wollte, zu benennen.“ Dass der schmerzhafte Schnitt oft erst im Erwachsenenalter stattfindet, sei logisch: „Zuvor hielten die Kinder die familiären Disharmonien für Normalität, erst aus der Distanz sind sie in der Lage, die Problematiken zu erkennen.“ Auch als Strategie für einen verzögerten Abnabelungsprozess kann ein solcher Schnitt interpretiert werden: Kinder, die in ihrer Kindheit undJugend zu angepasst und autoritätshörig waren, empfinden den Bruch oft als Befreiungsschlag und Rampe zur Autonomie.

Für manche ist eine Abwendung von den Eltern auch durchaus gesund und eine Überlebensstrategie. „Ich litt an Erschöpfungszuständen und Panikattacken bis zu suizidalen Gedanken“, erzählt eine 60-jährige Buchhalterin, „bis ich durch ein traumatisierendes Erlebnis begriffen habe, dass meine Leidensgeschichte ihren Ursprung in meinem narzisstischen Vater und meiner aggressiven Mutter hat.“ Gefühle des Bedauerns und Versuche, das Verhältnis zu kitten, hat sie seit dem Bruch in ihren Vierzigern nicht mehr: „Ich fühle nichts mehr für sie. Ich würde auch nicht auf ihre Begräbnisse gehen, sie sind mir beide völlig egal.“

Die Celebritytratsch-Portale sind voll mit ähnlichen Dramen: Britney Spears, Tallulah Willis, die mit ihrer lange suchtkranken Mutter Demi Moore drei Jahre lang nicht sprach, Drew Barrymore, die ihre Mutter als das „härteste Thema meines Lebens“ bezeichnete: „Aber ich fühle auch immer Schuld und Mitgefühl und bin nicht nur böse auf sie.“ Mit öffentlicher Brutalität begegnete auch Popstar Adele ihrem entfremdeten, alkoholkranken Vater, als sie bei der Grammy-Verleihung 2017 ihrem Manager dankte: „Dich liebe ich wie einen Vater, den ich übrigens nicht liebe.“

Ich bin dann mal weg

Zwar existiert kein valides Zahlenmaterial solcher Ich-bin-dann-mal-weg-Kinder, aber Psychotherapeut:innen und Psycholog:innen berichten in ihrer täglichen Arbeit von einer deutlichen Zunahme einer solchen „Entelterung“, wie das Lebensberaterduo Sandra Teml und Martin Wall das Phänomen in seinem Buch „Ent-Eltert euch“ nennt. „Oft ist ein Ausstieg aus solchen emotionalen Abhängigkeiten die einzige Möglichkeit, um sich später auf Augenhöhe begegnen zu können“, so Teml. In ihrem Praxisalltag beobachten beide oft, dass „bei Betriebsübergaben und in Erbangelegenheiten Eltern die Kontrolle nicht abgeben können und wegen ihrer Unfähigkeit, loszulassen, viel Porzellan zerschlagen wird.“

Die deutsche Philosophin Svenja Flaßpöhler hat über ihr eigenes familiäres Trauma ein Buch geschrieben. Als sie 14 war, ließ die Mutter sie und ihre Halbschwester beim Stiefvater zurück, „um ein drittes Mal zu heiraten und eine neue Familie zu gründen“. Jahre vergingen, ohne irgendeine Kontaktaufnahme. Bei sporadischen Begegnungen zwischen der Mutter und der Tochter, die inzwischen selbst Mutter geworden war, kam kein Bedauern und keine Erklärung. Der Titel des daraus resultierenden Buches lautet „Verzeihen“. Mit der erleichternden Nebenwirkung, „dass meine Mutter mich nicht mehr verletzen kann“, resümiert Flaßpöhler: „Verzeihen ist Verzicht auf Vergeltung.“