Sein Balkon

Es sind um die 200 Quadratmeter. Grauer Stein, graue Fliesen, graues Taubennetz. Die Tür zum Balkon ist zugesperrt, wobei Balkon trifft es eigentlich nicht so richtig, es ist mehr eine Terrasse, ein Altan, wie man in der Architektur sagen würde. Von dort aus übersieht man den gesamten Wiener Heldenplatz, die parkenden Autos vor der Nationalbibliothek, die Reisegruppen, das Reiterdenkmal von Prinz Eugen, einem Heerführer der Habsburger, der bei Schlachten gegen die Osmanen kommandierte. Die Nationalsozialisten benannten später eine Division der deutschen Waffen-SS nach ihm, heute stellen sich Tourist:innen vor das grünliche Denkmal, machen ein Peace-Zeichen und grinsen in die Kamera.

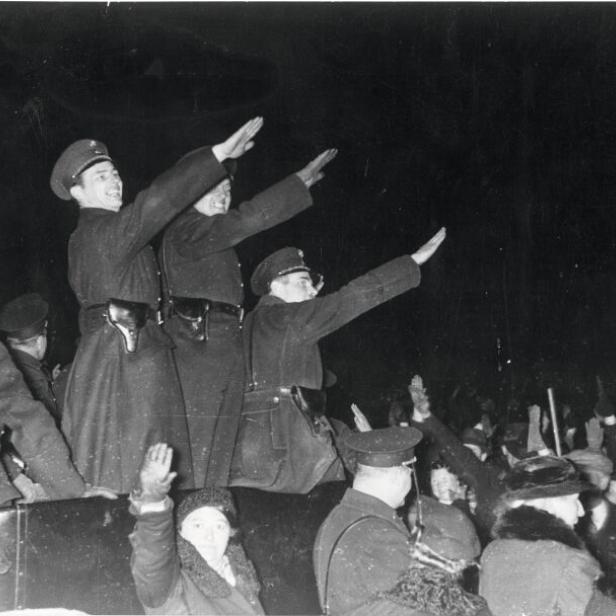

Für diese Geschichte müssen wir genau hierher. In ihr geht es um einen Balkon, auf den sich am 15. März 1938 Adolf Hitler gestellt hat, um den „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland zu verkünden. Es geht um den Platz vor ihm, auf dem sich über 200.000 jubelnde Menschen versammelt haben. Es geht um die Zweite Republik, die diesen Balkon wegsperren und am liebsten gar mehr auf ihn zurückschauen wollte, ähnlich wie auf die eigene Mittäterschaft bei den NS-Verbrechen.

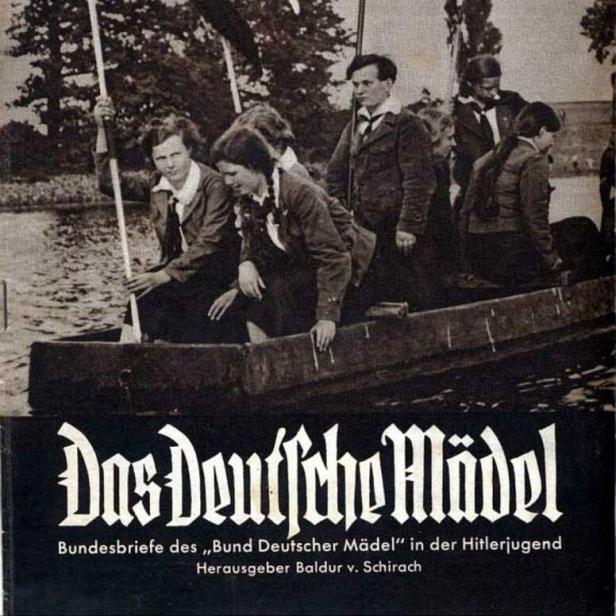

Schon die verstorbene Historikerin Heidemarie Uhl hat gesagt: Der Altan, umgangssprachlich „Hitler-Balkon“, wurde zur „Ikone der Mitverantwortung Österreichs“ – die kommt dort bislang aber überhaupt nicht zum Ausdruck. Bis 1991 hat sich Österreich als „erstes Opfer“ des Nationalsozialismus inszeniert. Ein eklatanter Widerspruch zu dem, was zwischen 1938 und 1945 wirklich passiert ist. Österreicher kämpften als deutsche Staatsbürger in der Wehrmacht gegen die Alliierten, unter ihnen waren etliche hauptverantwortlich für den Holocaust, über 500.000 Österreicher:innen traten der NSDAP bei. Als Adolf Hitler im Zuge des „Anschlusses“ mit seiner Mercedes-Limousine durch Österreich fuhr, gab es bereits erste pogromartige Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. Jüdische Geschäfte wurden geplündert, es kam zu willkürlichen Verhaftungen, Jüdinnen und Juden mussten unter dem Gejohle von Schaulustigen die Straßen putzen. Der Völkische Beobachter berichtet in seiner (ersten) Wiener Ausgabe von der „unvergleichlichen Kundgebung des deutschen Wien“, das durch die Ankunft des „Führers“ zur „glücklichste[n] Stadt der Welt“ geworden sei.

Österreich war ein Täterland. Der „Hitler-Balkon“ und all das, was sich am 15. März 1938 vor und auf ihm abspielte, wurde dafür zum 200-Quadratmeter-großen Beweisstück – wahrhaben wollte das allerdings keiner. Monika Sommer, Gründungsdirektorin des Hauses der Geschichte Österreich (hdgö), sagt: „Die Opferthese war die Gründungserzählung der Zweiten Republik. Deshalb ist man 1955 mit der Staatsvertragsunterzeichnung auch ins Schloss Belvedere gegangen – man wollte nicht an die Szenerie von 1938 anschließen. Mittlerweile sind wir in der Staatsräson, was die Geschichtspolitik betrifft, viel weiter. Es fehlt uns nur noch ein Symbol, dass das auch zum Ausdruck bringt.“

Das Ende des zweiten Weltkriegs ist heuer 80 Jahre her. In der Gedächtnisforschung ist ein derartiges Jubiläum deshalb so bedeutsam, weil es eine Generationenschwelle darstellt. Die große Frage: Wer erinnert uns an das Grauen des Nationalsozialismus, wenn die Zeitzeug:innen irgendwann nicht mehr da sind? Reicht das Zusperren, wie im Fall des „Hitler-Balkons“, oder müssen wir uns als Gesellschaft Symbole gegen das Vergessen, gegen das Verdrängen einfallen lassen?

Monika Sommer sagt: „Es liegt eine Riesenchance hinter dieser Balkontüre. Wir könnten hier ein Zeichen für die liberale Demokratie setzen, mitten am Heldenplatz, gerade in einem Zeitalter, wo jene weltweit in Bedrängnis gerät.“ Außerdem: „80 Jahre Zweite Republik sollten wirklich der Anlass sein, einen anderen Umgang mit diesem Ort zu finden. Das Nichtnutzen und Wegsperren ist so, als würde der Führerkult, den die Nationalsozialisten hier versucht haben zu errichten, weiter fortgeschrieben werden. Dadurch, dass der Ort keine andere Sprache spricht, ist er immer noch von allen Richtungen vereinnahmbar.“

An dieser Stelle ein kleiner Rückblick. Im August 2023 veröffentlichte die Freiheitliche Jugend einen Video-Anwerbeversuch für neue Mitglieder. Darin reproduzierten sie mehrere Verschwörungserzählungen, vom Great Reset bis hin zum Bevölkerungsaustausch, profil berichtete. Eine Szene: Junge Menschen richteten mit dem Rücken zur Kamera den Blick auf den „Hitlerbalkon“. Zufällig ist das sicher nicht passiert, meinte der Extremismusforscher Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Das hdgoe setzte daraufhin kurzfristig zwei Sonderführungen zum Altan an.

Der Balkon ist nichts. Er ist ein Symbol, mehr nicht. Die Läuterung, die Veränderung kann nicht vom Balkon kommen. Sie muss von unten kommen.

Friedensnobelpreisträger und Holocaustüberlebender

Dazu muss man wissen, dass die Ausstellungsflächen des hdgoe direkt hinter dem „Hitler-Balkon“ in der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz liegen. Obwohl das Museum für den Altan eigentlich gar nicht zuständig ist, kontextualisiert man ihn in einer Ausstellung, fragt die Besucher:innen, ob der Ort für die Öffentlichkeit geöffnet werden soll oder nicht. Bisher hat sich eine überwiegende Mehrheit dafür ausgesprochen. Einen Schlüssel für den Balkon hat das hdgoe trotzdem keinen. Der liegt bei der Burghauptmannschaft, die dem Wirtschaftsministerium untersteht.

Betreten kann man den Balkon nur in Ausnahmefällen, in der Vergangenheit durften beispielsweise Holocaustüberlebende wie Rudi Gelbard oder Erika Freeman hinaus. Eine einzige Person hielt dort nach Hitler eine Rede, der Friedensnobelpreisträger und Holocaustüberlebende Elie Wiesel im Zuge einer Kundgebung gegen die NS-Verharmlosung durch den FPÖ-Vorsitzenden Jörg Haider. Sein Appell: „Der Balkon ist nichts. Er ist ein Symbol, mehr nicht. Die Läuterung, die Veränderung kann nicht vom Balkon kommen. Sie muss von unten kommen.“

Monika Sommer sagt: „Symbole sind Anker für Gemeinschaften. Man spricht ja auch von ‚imagined communitys‘, also von Gemeinschaften, die so groß sind, dass nicht mehr jeder jeden kennt – und die brauchen eben Zeichen, die sie verbinden und zusammenhalten.“ Und ein solches ist auf dem „Hitler-Balkon“ dringend notwendig. Monika Sommer appelliert: „Es war die erste Dreierkoalition der Zweiten Republik [gemeint ist die Konzentrationsregierung Renner aus SPÖ, ÖVP und KPÖ], die auf die Opferthese gebaut hat. Jetzt haben wir die zweite Dreierkoalition und die könnte ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte Erzählung setzen, eine Erzählung, die auf Basis der historischen Verantwortung die liberale Demokratie und die Menschenrechte ins Zentrum rückt.“

Die Politik kann dazu momentan noch nicht sonderlich viel sagen. Der Sprecher von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) erklärt auf profil-Anfrage: „Mögliche Nutzungen des Altans werden diskutiert. Der historischen Bedeutung des Ortes soll dabei Rechnung getragen werden.“ Konkreter wird auch das Wirtschaftsministerium nicht, vom Bundeskanzleramt erhält profil bis zum Redaktionsschluss keine Antwort. Im Regierungsprogramm findet sich jedenfalls ein Bekenntnis zur „Prüfung der aktuellen Nutzung des Heldenplatzes“ und „Ausbau der Gedenkkultur in den Regionen und Unterschutzstellung und Sichtbarmachung von Orten der NS-Verbrechen“.

Das fordert auch eine Initiative, die sich dafür einsetzt, den Heldenplatz samt Altan zu einem Ort der aktiven Erinnerungs- und Bildungsarbeit umzufunktionieren. Auf der Homepage liest man: „Die Auseinandersetzung mit dem Ort muss fortgesetzt und geöffnet werden, indem sie beispielsweise einem Kuratorium überantwortet wird, in dem neben Zeithistoriker:innen auch NS-Opferverbände und andere Expert:innen repräsentiert sind.“

Der Schriftsteller Thomas Bernhard kam in seinem Drama „Heldenplatz“ ganz ohne die Wörter „Hitler“ und „1938“ im Titel aus. „Heldenplatz“ allein genügte. In dem Stück geht es um die Hinterbliebenen eines von den Nazis vertriebenen Mathematikprofessors, der nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wien zurückgekehrt ist. Gejagt vom fortbestehenden Antisemitismus und der verdrängten österreichischen NS-Vergangenheit, begeht er im März 1988 Suizid. Das Stück endet am Tag des Leichenschmauses. Seine Frau beginnt dort wieder das „Sieg Heil“-Geschrei der Massen zu hören, genauso wie es fünfzig Jahre zuvor am Heldenplatz ertönte.

Es sind um die 200 Quadratmeter. Grauer Stein, graue Fliesen, graues Taubennetz. Am 15. März 1938 hat sich Adolf Hitler auf ihn gestellt, um den „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland zu verkünden. Vor ihm versammelten sich 200.000 jubelnde Menschen. Die Tür zum Balkon ist zugesperrt.