Selbstmordgefahr bei Kindern: Wie kann man helfen?

Es ist ein normaler Montagvormittag an einer Salzburger Volksschule, als der Ausruf des kleinen Maximilian* seine Lehrerin erstarren lässt: "Mir ist alles zu viel! Ich will nicht mehr leben“, bekennt der gerade einmal Achtjährige. Der hinzugezogenen Beratungslehrerin erzählt er später, dass er erwogen habe, aus dem Fenster zu springen - wäre ihm da nicht seine Höhenangst in die Quere gekommen. Auch der Tod durch den Strick sei ihm in den Sinn gekommen. Nur, woher solle er das Seil nehmen? Die Mama könne er ja schlecht fragen.

Es ist erschreckend, wenn kindliche Naivität auf derart düstere Gedanken trifft. Und doch passiert es schockierend oft: Bei einer Erhebung der Suizidpräventionsstudie SEYLA (Safe and Empower Young Lives in Austria), die 2015 in Tirol, Wien, Oberösterreich und der Steiermark durchgeführt wurde, gab ein Drittel der befragten 14- bis 17-Jährigen an, gegenwärtig an Depressionen zu leiden. Etwa ebenso viele berichteten von Selbstmordgedanken. 15 Prozent hatten sogar schon konkrete Suizidpläne gefasst. Über die gesamte Schullaufbahn hinweg gibt die Hälfte der Schüler an, mindestens ein Mal an Suizid gedacht zu haben.

Nach Verkehrsunfällen ist der Freitod die zweithäufigste Todesursache bei den 14- bis 20-Jährigen, in der Altersgruppe von 25 bis 29 Jahren sogar die häufigste: 134 der 1251 im Jahr 2015 begangenen Selbstmorde betrafen Menschen unter 30. Die "besorgniserregend hohe Rate“ der heimischen Jugend-Suizide brachte Österreich 2009 sogar eine Rüge der OECD ein. Aktuell hat sich die Lage wieder etwas entspannt, die österreichischen Suizidraten liegen im europäischen Mittelfeld.

Neben Mobbing, psychischen Erkrankungen, Liebeskummer und hormonellen Einflüssen stellt vor allem der wachsende Leistungsdruck an Schulen und Unis ein immer größeres Problem dar.

"Liebe ist immer leistungsorientierter geworden“, sagt die Salzburger Psychotherapeutin Helene Bader: "Die wenigsten Kinder erfahren, dass sie um ihrer selbst willen geliebt werden - und nicht für die Noten, die sie nach Hause bringen.“ Aufgrund des Trends zur Kleinstfamilie identifizieren sich die Eltern immer stärker mit den Errungenschaften ihrer Kinder; schulischer Erfolg wird als Beweis gelungener Elternschaft erachtet. Durch Hausübungen bis spätnachts, Nachhilfe, Ballettstunden und Tennisunterricht sollen sämtliche Potenziale des Nachwuchses freigesetzt werden - stattdessen endet das Vollzeit-Programm allzu oft in der Überforderung. Selbst unausgesprochene Erwartungshaltungen der Eltern registrieren die feinfühligen Kinder und interpretieren die überzogenen Ansprüche allmählich als ihre eigenen.

Die Resultate sind quälender Druck und innere Einsamkeit. Dass sich jeder dritte Schüler regelmäßig von Lehrern, Unterricht oder Hausaufgaben gestresst fühlt, berichtet die deutsche "Kinderbarometer“-Umfrage. Für Österreich ist von ähnlichen Zahlen auszugehen. Essstörungen, Drogenkonsum, Alkoholsucht, Selbstverletzungen, Angstzustände und Depressionen betreffen immer jüngere Altersgruppen. Bereits jedes fünfte Schulkind im Alter zwischen zehn und 18 Jahren leidet an psychischen Krankheiten, wie die MHAT-Studie (Mental Health in Austrian Teenagers) des Boltzmann Instituts für Health Promotion Research 2013 ergab. Der steigende Leistungsdruck fordert schon im Volkschulalter seinen Tribut: Anna*, eine emsige Schülerin mit einer leichten Rechenschwäche, war neun, als sie mitten im Mathematiktest hyperventilierend zusammenbrach. Monatelang hatte sie unter dem Mathe-Fünfer im Halbjahreszeugnis und den ständigen Ermahnungen ihrer Lehrerin, sich endlich anzustrengen, gelitten. Die Therapeutin Helene Bader diagnostizierte Angststörungen und Panikattacken; Annas Zustand erinnerte sie an jenen "eines Tieres, das gejagt wurde, sich unterm Tisch verkrochen hat und dann noch getreten wurde“.

Oft halten sich gestresste Mütter erst für verantwortungsvoll, wenn sie genauso schimpfen wie die Lehrerin

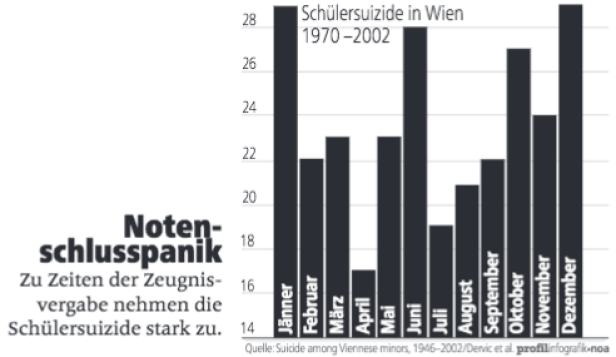

Zu selten bemerken Eltern das Leid ihres Kindes. Im Gegenteil: "Oft halten sich gestresste Mütter erst für verantwortungsvoll, wenn sie genauso schimpfen wie die Lehrerin“, so Bader. Psychosomatische Anzeichen einer Angststörung wie chronische Kopf- oder Oberbauchschmerzen werden allzu oft als Simulationsversuche fauler Schulverweigerer abgetan. Der Zusammenhang zwischen Selbstmord und Leistungsdruck erscheint evident: Zu Zeiten der Zeugnisvergabe, so das Ergebnis einer Wiener Langzeitstudie für den Zeitraum von 1946 bis 2002, schnellt die Zahl der Schülersuizide deutlich nach oben, gefolgt von einer ferienbedingten Ruhephase.

Gymnasiasten sind dabei öfter von Suizidgedanken betroffen als Schüler in berufsbildenden höheren Schulen - vermutlich, weil Letztere konkretere Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft haben. Doch auch Berufsaussichten bieten wenig Trost, ist der Schulalltag erst einmal negativ besetzt. Das ungastliche Klima einer steirischen HAK trieb den heute 26-jährigen Stefan als Teenager beinahe in den Tod. Der Widerwille vor dem Unterricht, Depressionen und wachsende Versagensangst machten es dem damals 15-Jährigen unmöglich, sich zu konzentrieren. Und die schlechter werdenden Noten schienen dem ehemaligen Einserschüler zu bestätigen, dass er ein "Nichts“ war, ein "Trottel“, wie ein Lehrer nicht müde wurde, ihm zu bescheinigen. "Als ich 17 war, gab es für mich keine Alternative mehr“, erzählt Stefan: "Die Schule konnte ich nicht weiter durchhalten. Aber abzubrechen hätte bedeutet, mein Umfeld zu enttäuschen.“

Die Therapeutin Helene Bader plädiert dringend dafür, Entspannung in den Alltag der Jungen einkehren zu lassen und das Diktat der Hauptfächer abzuschaffen. "So viel unnötiges Leid könnte den Kindern erspart werden, die beispielsweise gut in Chemie sind, aber Nieten in Mathematik.“

Hätte ich nicht so ein stützendes Umfeld gehabt, wäre die Sache anders ausgegangen

Der ehemalige HAK-Schüler Stefan überlebte, weil seine Mutter das Fehlen des suizidalen Teenagers bemerkt hatte und ihn im letzten Moment am Telefon erreichte. "Wir haben stundenlang geredet, und sie hat mir freigestellt, die Schule abzubrechen“, erzählt Stefan. "Hätte ich nicht so ein stützendes Umfeld gehabt, wäre die Sache anders ausgegangen.“

Helene Bader empfiehlt, stets im Gespräch mit den Kindern zu bleiben. Ziehen sie sich zurück, sollte man sich offen und liebevoll nach den Gründen erkundigen und gegebenenfalls professionelle Hilfe aufsuchen. Als erste Krisenintervention rät Bader, Kindern und jungen Menschen begreifbar zu machen, dass Fehler Teil des Lebens seien, durch die sie nichts von ihrer Liebenswürdigkeit einbüßen.

Viele Kinder sind jedoch Experten im Tarnen ihrer Gefühle - speziell gegenüber den Eltern, die verstärkte Lustlosigkeit oder Einsiedlertum als typische Nebenerscheinungen der Pubertät deuten. "Soll das heißen, wir Eltern sind einfach zu dumm?“, ärgert sich Martina M., die ihren Sohn Simon durch Suizid verlor. "In den fünf Jahren seit Simons Tod haben wir uns ordentlich das Hirn zermartert, aber wir haben nichts entdeckt.“

Anfangs waren wir ratlos. Selbst Ärzte denken ja, dass so junge Kinder keine Depressionen haben

In manchen Fällen können aber weder langjährige Bemühungen der Eltern noch eine intensive klinische Behandlung etwas am Leid der Kinder ändern. Philipp war zehn Jahre alt, als die Depressionen anfingen. "Anfangs waren wir ratlos. Selbst Ärzte denken ja, dass so junge Kinder keine Depressionen haben“, sagt seine Mutter Geraldine Niedersüß. "Ich bin immer so verwirrt. In meinem Kopf spielt sich der Wahnsinn ab“, sagte Philipp mit 15 Jahren zu seinem Vater. "Ein Jahr gebe ich mir noch.“ Es wurden sieben, geprägt von der Diagnose Schizophrenie, etlichen Klinikaufenthalten und drei Selbstmordversuchen. Eines Abends kam Philipp in das elterliche Schlafzimmer, zeigte grinsend auf den schlafenden Vater und drückte der Mutter einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Erst am nächsten Tag begriff sie, dass es ein Abschiedskuss gewesen war.

Neben psychischen Erkrankungen, Essstörungen und Suiziden in der Familie ist Suchtmittelmissbrauch einer der größten Risikofaktoren für eine erhöhte Suizidgefahr. Als der hochbegabte Schüler Michael*, ein dreisprachiges Mathegenie mit philosophischer Ader, sich außerstande sah, die Masterarbeit seines Menschenrechtsstudiums in England zu beenden, begann er exzessiv zu trinken. Selbst unter der Obhut der Eltern und mit psychiatrischer Hilfe gelang es ihm nicht, sein Suchtproblem in den Griff zu bekommen: "Er wollte zeigen, dass er stärker war“, erzählt sein Vater. Das "Cut-down-Drinking“-Programm im AKH, das auf Alkoholreduktion statt abrupten Entzug setzt und von Michael gleich zu Anfang seiner Krise in Anspruch genommen worden war, erlebte dieser bald als "nutzlos“ und "Zeitverschwendung“. Er zog sich immer weiter zurück, verlor seine Freunde - bis ihm der Schaden nicht mehr reparabel zu sein schien: "Genug ist genug“, stand in der Nachricht, die der 26-jährige seiner Familie vergangenes Jahr auf seinem Laptop hinterließ. "Ich bin zu einer unglaublichen Last geworden, einer Quelle der Trauer, der Verzweiflung und der Frustration.“

Lasst mich ein Beispiel für andere sein, sodass sie früh und ausreichend Hilfe suchen

Für den Vater kam die Tat trotz allem unerwartet. Er bereue, keine ernsthafte klinische Hilfe für seinen Sohn gesucht zu haben. "Lasst mich ein Beispiel für andere sein, sodass sie früh und ausreichend Hilfe suchen“, schrieb Michael in seinem Abschiedsbrief - der Grund dafür, dass Michaels Vater seine Geschichte mit der Öffentlichkeit teilen möchte.

Leider ist das österreichische Gesundheitssystem für solche Notsituationen schlecht gerüstet. Obwohl immer mehr Kinder und Jugendliche an psychischen Erkrankungen leiden, gibt es kaum Ordinationen, die sie auf Kassenkosten behandeln. Mangelhaft ist auch die stationäre Versorgung. Suizidgefährdete Minderjährige werden aus Platzmangel regelmäßig in Erwachsenenpsychiatrien untergebracht - ohne entsprechend geschultes Betreuungspersonal. Aktuell fehlt mehr als die Hälfte der 128 bis 208 im Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) vorgesehenen Betten. 191 Kinder und Jugendliche mussten im Vorjahr auf Erwachsenenstationen aufgenommen werden. Die jüngsten waren zwölf und 13 Jahre alt.

Ebenso dringend gehört die Suizidprävention an Schulen ausgebaut. Denn diese kann erstaunlich viel bewirken. Derzeit ist sie allerdings nicht im Lehrplan verankert und wird von Schule zu Schule unterschiedlich behandelt - wenn überhaupt. Künftig soll sich das aber ändern: In Wien etwa soll ab April 2017 ein Kurzfilmprogramm zur Suizidprävention für 16- bis 18-Jährige eingesetzt werden. In Tirol wird das Schüler-Aufklärungsprogramm YAM (Youth Aware of Mental Health) vorbereitet, das im Rahmen der Suizidpräventionsstudie SEYLE (Safe and Empower Young Lives in Europe) mit 11.000 Jugendlichen aus elf verschiedenen Ländern im Alter von 14 bis 16 Jahren erarbeitet wurde und sich als eine der erfolgreichsten Methoden zur mentalen Stärkung von Schülern erwiesen hat. In Rollenspielen simulieren Kinder verschiedene Stresssituationen. "So lernen sie, über Druck, Familienprobleme und Depressionen nachzudenken, Symptome bei sich selbst und anderen zu erkennen und Hilfe zu holen“, sagt die Leiterin des Projekts, Raphaela Banzer von der sucht.hilfe BIN: Schon nach zwölf Monaten sank das Risiko von Suizidgedanken und -versuchen unter den YAM-Teilnehmern um die Hälfte.

Kommendes Jahr soll das fünf Schulstunden umfassende Projekt in zehn Tiroler Schulklassen stattfinden und "sich in drei Jahren ostwärts über das Land weiterverbreiten“, hofft Banzer. "Nötig wäre es dringend.“

Hilfe & Beratung

Anonyme, kostenlose Hilfe für Menschen, die unter Depressionen und Suizidgedanken leiden:

Telefonseelsorge Tel.: 142 (Mo-So 0-24 Uhr) telefonseelsorge.at Rat auf Draht Tel.: 147 (Mo-So 0-24 Uhr) rataufdraht.orf.at Sorgentelefon für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Tel.: 0800/201 440 (Mo-Fr 13-20 Uhr, Sa 13-17 Uhr) sorgentelefon.at