Der Anti-Baby-Wille: Warum immer weniger Menschen Kinder bekommen wollen

Von Sebastian Hofer und Clara Peterlik

Schriftgröße

„Es war immer ein Thema, und es war immer irgendwie ein Problem.“ Nicht für sie selbst, klar. Aber für die anderen. Magda W.* ist 40, hat keine eigenen Kinder – und wollte nie welche. Kein Problem. Eigentlich. „Die Empfindung, die viele Menschen haben, wenn sie ein Baby sehen, dieses ‚Moi, so süß, ich will auch!‘, das habe ich einfach nicht. Kein Interesse. Aber sobald ich das erzähle, kommen sofort die Kommentare: Warte mal ab, kommt schon noch, weil irgendwann taucht der richtige Mann auf.“

Magda W. wuchs in einer ländlichen Gemeinde in Niederösterreich auf, „da hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob man am üblichen Programm teilnehmen will: früh heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen.“ Für sie selbst war diese Frage trotzdem bald negativ beantwortet, „die Vorstellung, ein Kind zu bekommen, wurde mir im Lauf der Jahre immer unmöglicher.“ Sie selbst hat dafür keinen singulären Grund – auch wenn ihr viele einfallen würden: die ökonomischen Schwierigkeiten, die Elternschaft mit sich bringen kann; die beharrlich ungerechte Verteilung der Sorgearbeit samt negativer Partnerschaftsdynamik; das immer noch lückenhafte Betreuungsangebot; die ständig wachsenden Zukunftssorgen.

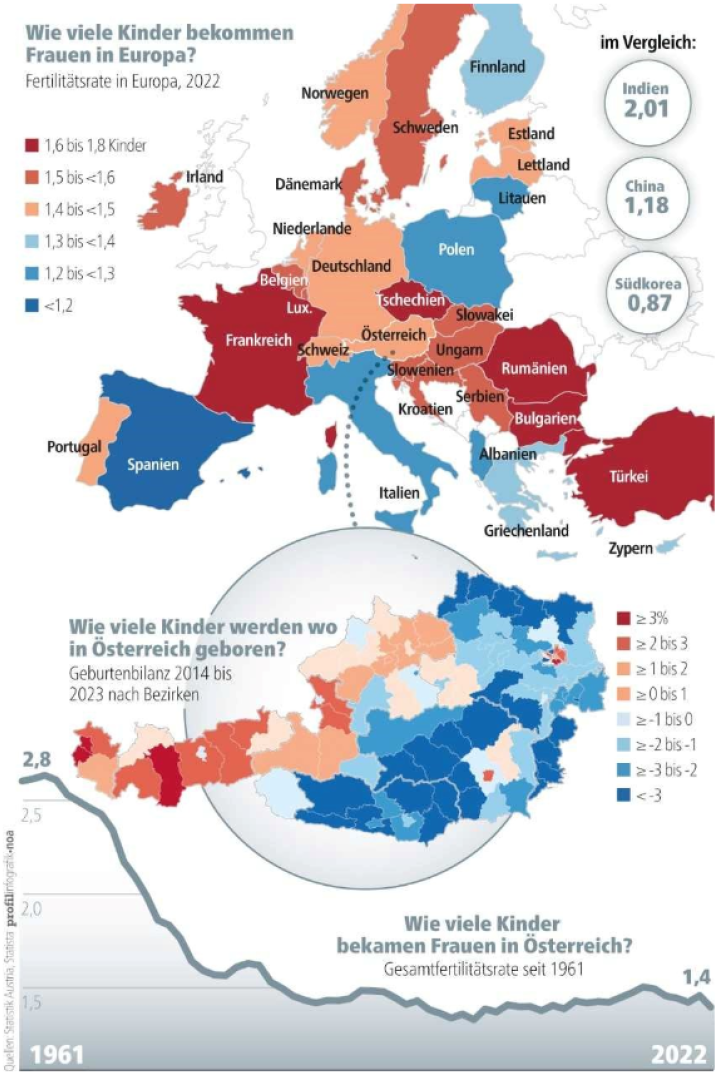

Die Gründe summieren sich, und sie wirken sich aus. Keine Kinder zu bekommen, wird zunehmend zum Normalfall. Der Kinderwunsch schwindet, kollektiv und weltweit. Im Jahr 2023 kamen in Österreich nur mehr rund 77.000 Babys auf die Welt – zehn Prozent unter dem Zehn-Jahres-Schnitt, minus 6,5 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Österreich ist damit kein Einzelfall. In ganz Europa werden immer weniger Kinder geboren. Im Vorjahr sind die Geburtenraten besonders drastisch gesunken – in Deutschland um sechs Prozent, in Frankreich um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Grunde signalisiert eine niedrige Geburtenrate einen Riesenerfolg. Sie ist ein Zeichen von Wohlstand. Ein Sozialstaat sichert die Pension, die Altersversorgung bleibt nicht mehr an den eigenen Kindern hängen. Frauen können über ihre Körper entscheiden, haben Zugang zu Verhütungsmitteln, Sexualität wird von Reproduktion entkoppelt. Auch angesichts der Klimakrise und mehr als neun Milliarden Menschen auf dem Planeten erscheint das keine schlechte Idee. Sich mit Geburtenzahlen auseinanderzusetzen, hat auch einen reaktionären Beigeschmack. Kontrolle über Frauenkörper auszuüben, ist ein Paradebeispiel patriarchalen Verhaltens. Aber wieso bekommen Frauen heute immer weniger Kinder? Was heißt das auch wirtschaftlich?

Kinderlosigkeit als neues Normal

Das deutsche Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend kam in einer Studie schon vor einigen Jahren zum klaren Ergebnis: „Kinderlosigkeit nimmt von Generation zu Generation zu.“ Und: „Kinderlosigkeit ist in unserer Gesellschaft ein Massenphänomen“. Fast ein Drittel aller 30- bis 50-Jährigen (Männer wie Frauen) waren zum Studien-Zeitpunkt (gewollt oder nicht) kinderlos. Die demografischen Parameter stammen aus Deutschland, die soziologischen Analysen lassen sich aber auf Österreich umlegen: Die Gründe für Kinderlosigkeit seien vielfältig und vielschichtig, „sind eng mit dem Alter, der Lebensphase und dem Lebenslauf verbunden und stellen sich – in der Selbstwahrnehmung wie für Außenstehende – für Frauen und Männer je anders dar“. Außerdem seien diese Gründe „eng mit Wertorientierungen und Lebensstilen verbunden. Die Einstellungen zu und Erfahrungen mit Kinderlosigkeit sind in den verschiedenen sozialen Milieus sehr unterschiedlich.“

Die 29-jährige Wienerin Stefanie N.* berichtet: „Ich stamme aus der Mittelschicht, bin aber die erste Akademikerin in meiner Familie. Meine Eltern haben mir nie irgendeinen Druck gemacht, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Aber mein Umfeld war tendenziell konservativ. Die Cousins und Cousinen haben schon längst Familien gegründet, geheiratet und sind ins Reihenhaus gezogen.“ Im Lauf ihres Studiums hat sie „festgestellt, dass ich mich auch weltanschaulich von diesem Umfeld entfernt habe“. Ihr Lebensplan war aber auch davor schon klar: „unabhängig sein, vor allem auch von Männern. Als ältestes Kind in der Familie war ich früh auf Selbstständigkeit gepolt. Und ich wollte immer zumindest so viel verdienen, dass ich allein für mich sorgen kann. In Beziehungen habe ich auch immer gleich klar gemacht, dass ich keine Kinder haben möchte.“ Diese Entscheidung habe aber nur am Rand mit ökonomischen Umständen zu tun: „Wichtig finde ich zu unterscheiden, ob jemand generell keinen Kinderwunsch hat oder ob er oder sie diesen Wunsch wegen irgendwelcher Gegenargumente unterdrückt. Bei mir ist das erste der Fall. Ich mag Kinder, aber für mich gehört ein eigenes Kind nicht zu einem erfüllten Leben dazu.“

Der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn spricht von der „Fertilitätshemmung der staatlichen Rentenversicherung“, weil er davon ausgeht, dass historisch betrachtet erst die Einführung der staatlichen Altersvorsorge die Kinderlosigkeit überhaupt zu einer Option machte. Davor war klar, dass, wer nicht arm sterben wollte, Kinder zeugen musste. Kinder waren ein selbstverständlicher – und notwendiger – Teil der Lebensplanung – und sind es in Ländern mit weniger stark ausgeprägtem Sozialsystem bis heute.

Auch der österreichische Ökonom Martin Halla betitelte einen seiner Aufsätze mit der Frage: „Does the welfare state destroy the family?“ Ganz so dramatisch ist es nicht, aber „der Wohlfahrtsstaat trägt einen Anteil daran, dass die Familie weniger wichtig ist.“ Halla forscht an der Wiener Wirtschaftsuniversität zu Familie, Arbeit und Gesundheit. „Rein volkswirtschaftlich sind die Kinder von heute die Arbeiterinnen und Arbeiter von morgen.“ Wenn es weniger von ihnen gibt, sinkt die Erwerbsbevölkerung, es wird weniger produziert, und auch für das Pensionssystem wird es eng. Bis 2040 wird in Österreich die Zahl der Menschen im Pensionsalter von 1,77 Millionen auf 2,57 Millionen steigen. Während in den 1950er-Jahren zehn Personen im Erwerbsalter 1,7 Personen im Pensionsalter gegenüberstanden, sind es 2024 bereits 3,3 Personen, bis 2042 werden es fünf Personen sein, rechnet die Wirtschaftskammer. Durch diese Entwicklung steigt die Pensionslücke, also der steuerfinanzierte Bundesbeitrag, rasant an.

Wichtig finde ich zu unterscheiden, ob jemand generell keinen Kinderwunsch hat oder ob er oder sie diesen Wunsch wegen irgendwelcher Gegenargumente unterdrückt. Bei mir ist das erste der Fall. Ich mag Kinder, aber für mich gehört ein eigenes Kind nicht zu einem erfüllten Leben dazu.

Stefanie N., 29, aus Wien

Bis jetzt gleicht der Zuzug nach Österreich die negative Geburtenbilanz aus. Doch auch die Kinder von Frauen, die aus Ländern mit höheren Geburtenraten einwandern, bekommen als zweite Generation meist weniger Kinder als ihre Mütter. Eine Konstante ist nur: „Religiöse Menschen – egal welchen Glaubens – bekommen mehr Kinder“, sagt Halla.

Andererseits: „Seit wann ist Kinderkriegen ein solidarischer Akt?“, fragt Stefanie N., die 29-jährige Wienerin. „Ich glaube nicht, dass irgendein Kind aus Solidarität mit der Gesellschaft oder dem Pensionssystem zur Welt kommt. Die allermeisten Eltern haben ja wohl den eindeutig egoistischen Grund, dass sie ein Kind haben wollen.“

Wendepunkt 2023: Noch weniger Kinder

2023 war es ruhig auf der Geburtenstation im Landeskrankenhaus Horn. Ein Blick ins Geburtenbuch zeigt: Um 18 Prozent weniger Babys taten hier ihren ersten Schrei. „Das ist vergleichbar mit anderen Krankenhäusern, die meisten hatten im Vorjahr ein ziemliches Minus“, sagt die leitende Hebamme Renate Altmann.

Gerade im Waldviertel sei es für die Jungen schwierig, ansässig zu werden, erzählt Altmann. „Die Erstgebärenden werden älter, meistens um die 30 bis 32. Drei Kinder sind selten geworden, vier oder fünf noch seltener.“ Abwanderung und sinkende Geburtenziffer schlagen sich auch statistisch nieder, der Bezirk Horn verzeichnete in den vergangenen zehn Jahren ein Bevölkerungsminus von fünf Prozent.

Warum gerade 2023 die Zahlen so niedrig ausfielen, ist nicht eindeutig zu erklären. Die Coronapandemie wirkt nach, Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Wollen sich junge Menschen nach den erlebten Einschränkungen noch ein bisschen ausleben, anstatt eine Familie zu gründen? Die Klimakrise hat Auswirkungen, der Krieg in Europa wohl auch. Verschiebt eine Generation ihren Kinderwunsch nach hinten? Oder lässt sie ihn völlig aus?

Das deutsche Max-Planck-Institut für demografische Forschung ging im vergangenen August der Frage nach, warum die Geburtenziffern auch in Ländern zurückgehen, in denen die Rahmenbedingungen eigentlich ideal wären, um Kinder und Beruf zu vereinen. Im konkreten Forschungsfall war das Finnland: Verschiedene Alterskohorten wurden dort befragt, welche Kinderzahl sie für ideal halten. Die jüngeren Jahrgänge wünschten sich im Schnitt deutlich weniger Kinder als ältere Generationen – quer durch alle Schichten. Die Studie kommt zu dem Schluss, „dass sich das Ideal eines Lebens ohne Kinder ausbreitet.“ Natalie Nitsche vom Max-Planck-Institut ergänzt dazu: „Wir erleben eine grundlegende Änderung der Einstellung zum Kinderkriegen.“ Und die finnische Demografin Anna Rotkirch sieht Forschungsbedarf: „Niemand kann es sich so richtig erklären, es muss sich um tiefgehende kulturelle, psychologische, biologische und kognitive Veränderungen handeln.“

Geburtenstreik für den Klimaschutz

Aber ist es nicht das genau das, was uns – ökologisch und ressourcentechnisch – aus der Patsche helfen würde: ein Gesundschrumpfen der Weltbevölkerung? In den sozialen Medien finden sich allerhand Beiträge zum klimaschutzmotivierten „Birthstrike Movement“. Wissenschaftliches Futter bekam die Idee durch eine Studie aus dem Jahr 2017, in der Seth Wynes und Kimberley Nicholas vorrechneten, dass der Verzicht auf ein Kind jährlich mehr als 58 Tonnen CO2-Äquivalent einsparen würde – ein beachtlicher Wert, wenn man berücksichtigt, dass der Umstieg auf vegane Ernährung nicht einmal eine Tonne CO2 pro Jahr einspart. Der Verzicht aufs Kinderkriegen wäre damit die effektivste Klimaschutzmaßnahme überhaupt. Freilich rechneten Wynes und Nicholas den ökologischen Fußabdruck der potenziell Doch-nicht-Geborenen über mehrere Generationen hinweg hoch: Erst in Kombination mit deren Doch-nicht-Kindern und -Kindeskindern ergibt sich der beeindruckende Wert.

Die US-Philosophin Donna Haraway stellte schon vor Jahren das Kinderkriegen infrage. „Make kin not babies“ (Macht euch verwandt, keine Babys), schrieb sie. Um in Zeiten der Klimakrise als Spezies zu überleben, muss die Menschheit aufhören, sich fortpflanzen zu wollen. In ihrem Text schlägt Haraway vor, dass anstatt der traditionellen Vorstellung von Elternschaft drei Personen an der Erziehung eines Kindes beteiligt sein sollten. Zusätzlich sollen Tiere als Paten fungieren, um eine engere Verbindung zwischen Menschen und nicht-menschlichen Lebewesen zu fördern. Für Haraway ist das der Weg, um in einer ökologisch und sozial herausfordernden Welt zu bestehen. Und auch einige Vertreter von Degrowth-Theorien – sie wollen kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis, sondern den Energie- und Ressourcenverbrauch drastisch senken – sehen weniger Kinder als Schritt zu einer sozial und umweltverträglicheren Welt.

"Make Kin not Babies"

Die US-amerikanische Philosophin Donna Haraway bricht mit traditionellen Vorstellungen von Elternschaft.

"Sei nie abhängig von einem Mann"

„Je älter ich werde, desto stärker wird der Gedanke, in welcher Welt Kinder aufwachsen werden, die heute zur Welt kommen. Wir haben einen Krieg in Europa, eine Klimakrise, die immer schlimmer wird. Mir ist schon ziemlich bang um die nächste Generation.“ Das sagt die Wienerin Sabina L.*, 26, die sich ein Leben mit Kind nicht vorstellen kann. „Angeblich sind Kinder das größte Glück, das man im Leben haben kann. Ich kann das nachvollziehen, aber für mich trifft es nicht zu.“ Auch sie stößt mit ihrer Kinderwunschlosigkeit noch häufig auf Unverständnis: „Bei jedem Familienfest werde ich darauf hingewiesen, dass der Opa vielleicht auch noch ein Enkelkind sehen will. Soll ich echt ein Kind kriegen, um meinen Verwandten eine Freude zu machen? Das ist schon eine sehr weirde Dynamik.“

Tatsächlich war es Sabinas Vater, der sie zu jener Selbstständigkeit erzogen hat, die heute ihre Familienplanung prägt: „Meine Eltern haben früh geheiratet und hatten – auch wegen der Balkankriege – nicht die Chance auf eine höhere Ausbildung. Deshalb leben sie heute auch in einer recht traditionellen Rollenverteilung. Mein Vater hat mir immer gesagt: Du kannst ruhig heiraten und Kinder kriegen, aber achte darauf, dass du auf deinen eigenen Beinen stehst. Sei nie abhängig von einem Mann.“ Längst hat sie erkannt, wie gut dieser Rat war: „So viele Frauen bleiben nur bei ihren Männern, weil sie keine andere Perspektive haben. Auch wenn die Beziehung kaputt ist, wird irgendwie weitergemacht, weil es halt Kinder gibt und die Frau nicht allein für sie sorgen könnte.“

Noch schwerer wiegt für die 26-Jährige aber die psychologische Perspektive auf die Elternschaft: „Ich will niemand verurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass viele Kinder leichtfertig gezeugt werden, weil die Eltern es halt wollen, und sie nicht weiter darüber nachdenken. Dabei kann man so viel falsch machen. Auch kleine Fehler können einen Schaden anrichten oder sogar Traumata auslösen. Kinder brauchen nicht einfach nur Liebe und genug Taschengeld, sondern eine emotionale Sicherheit über viele Jahre hinweg. Ich glaube nicht, dass ich dieser Verantwortung gerecht werden könnte.“

Je älter ich werde, desto stärker wird der Gedanke, in welcher Welt Kinder aufwachsen werden, die heute zur Welt kommen. Wir haben einen Krieg in Europa, eine Klimakrise, die immer schlimmer wird. Mir ist schon ziemlich bang um die nächste Generation.

Sabina L., 26, aus Wien

Demografische Aufrüstung in Frankreich

In Europa galt Frankreich lange als familienpolitisches Paradebeispiel. Frauen bekommen Kinder und gehen bald darauf wieder arbeiten, die deutsche Rabenmutterruf liegt ihnen fern. Doch auch das stimmt nicht mehr so ganz. Im Jänner 2024 rief der französische Präsident Macron martialisch ein „réarmement démographique“ aus, eine demografische Aufrüstung. Frauen und Männer sollen mit 25 Jahren einen Fruchtbarkeitscheck machen. Sie sollen sich die Kinderfrage nicht erst mit 35 Jahren stellen, und: „Unser Frankreich wird durch die Wiederbelebung seiner Geburtenrate stärker sein.“

Weltweit versuchen Politiker, ihre Bevölkerung zu mehr Kindern zu animieren. In den reichen Ländern Asiens, Japan und Südkorea liegt die Fertilitätsrate unter eins. Regierungen geben Milliarden aus, um ihre Bevölkerungen zum Kinderkriegen zu motivieren. Im Schnitt müssten Frauen 2,1 Kinder bekommen, damit eine Bevölkerung ohne Migration stabil bleibt. Diesen Wert werden im Jahr 2100 fast alle Länder der Welt verpassen, prognostiziert das Fachmagazin „The Lancet“. Nur Samoa, Somalia, Tonga, Niger, Tschad und Tadschikistan lägen darüber. Bis 2050 lägen bereits drei Viertel aller Länder unter dem kritischen Wert, dann werde die weltweite Geburtenrate bei etwa 1,8 liegen, 2100 bei 1,6. Im Großen und Ganzen steht ein alternder, kinderarmer Norden einem jungen Globalen Süden gegenüber.

Der Ökonom Martin Halla beschreibt, wie es ab der Nachkriegszeit in Europa zu einer schleichenden Verschiebung kam: Frauen bekamen weniger Kinder. Qualität statt Quantität. Staaten, in denen Frauen Kinder bekommen und eine Karriere haben konnten, waren erfolgreicher: Frankreich mit guter Kinderbetreuung oder die skandinavischen Staaten, die aus ihrer Familienpolitik auch eine Gleichstellungspolitik machten und eine hohe Väterbeteiligung förderten.

Auch die rechtsnationalen Regierungen Viktor Orbáns in Ungarn und die PiS-Partei in Polen setzten schon vor einigen Jahren zur konservativ geprägten Familienförderung an, Italiens Premierministerin Giorgia Meloni zieht nach. In Polen werden Mehrkinderfamilien finanziell gefördert, in Ungarn bekommen Jungfamilien zinslose Darlehen und Wohnbauzuschüsse. In beiden Ländern stieg die Geburtenrate in den letzten Jahren leicht an.

Konservative Familienpolitik in Österreich

Österreich versucht einen Mittelweg. „Die Familienpolitik fokussiert sehr stark auf Geldleistungen, aber es verschiebt sich“, sagt die Ökonomin Ulrike Famira-Mühlberger vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). Noch über 50 Prozent der Förderungen bestünden zwar aus Geldleistungen, aber die Sachleistungen hätten sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt, etwa durch den Ausbau von Kindergärten. Dazu kommt eine Verschiebung in Richtung Steuervergünstigungen. Das seien aber vor allem Anreize für Mittel- und Oberschicht.

Kinder brauchen nicht einfach nur Liebe und genug Taschengeld, sondern eine emotionale Sicherheit über viele Jahre hinweg. Ich glaube nicht, dass ich dieser Verantwortung gerecht werden könnte.

Sabina L., 26

„Wenn Betreuungsleistungen egalitärer verteilt wären, dann wären die Geburtenzahlen vermutlich anders“, sagt Famira-Mühlberger. Ein zentrales Problem für viele junge Frauen ist aber: Sie leben eigentlich in einer ziemlich gleichberechtigten Partnerschaft, doch sobald das erste Kind kommt, retraditionalisiert sich die Kleinfamilie – bewusst und unbewusst. Die Mutter geht in Karenz, der Vater arbeitet mehr. Obwohl Frauen im Schnitt gleich gut bis besser ausgebildet sind als gleichaltrige Männer, gibt es bei dieser Entwicklung keine wesentliche Veränderung. Die ohnehin geringe Väterbeteiligung bei der Karenz ging in den vergangenen Jahren sogar noch zurück. Im Jahr 2017 bezogen mehr als 15.000 Männer Kinderbetreuungsgeld, 2021 waren es nur mehr rund 11.700, so die Zahlen der Arbeiterkammer.

Bewusste Entscheidung gegen ein Kind

Die Soziologie unterscheidet bei den gewollt Kinderlosen zwischen Frühentscheiderinnen (die sich schon bis Mitte 20 und ganz individuell gegen Kinder entscheiden), Spätentscheiderinnen (die ab Mitte 30, meist in aufrechter Partnerschaft und gemeinsam gegen Kinder votieren) und Aufschieberinnen (die sich gar nicht konkret gegen Kinder entscheiden, sondern diese Entscheidung eben aufschieben, oft bis die biologische oder partnerschaftliche Möglichkeit verstrichen ist).

Der Übergang zwischen den Varianten ist fließend, denn tatsächlich hat die alte Normalbiografie – Schule oder Ausbildung, danach sehr schnell Heirat und Familiengründung, traditionelle Rollenverteilung – in den meisten Schichten und Milieus ausgedient. In Österreich lag das Durchschnittsalter bei der Geburt eines Kindes zuletzt bei 31,5 Jahren. Frauen unter 25 bekommen immer weniger Kinder, bei den 25- bis 29-jährigen Frauen sind die Zahlen stabil, Frauen jenseits des 30. Lebensjahres bringen dagegen aktuell mehr Kinder zur Welt als noch vor zehn Jahren.

Wünsche ändern sich, Perspektiven auch. Die 29-jährige Wienerin Stefanie N. erinnert sich noch gut daran, wie sie als Teenager „höllische Angst“ vor dem Schwangerwerden hatte, wie damals übrigens die meisten jungen Frauen in ihrem Bekanntenkreis: „Es wurde uns ja von allen Seiten versichert: Dann ist die Zukunft verbaut, das Leben im Eimer. Eine Abtreibung kam für mich damals aber gar nicht in Betracht, weil sie für mich so überladen war mit dem Gedanken, dass man daran ein Leben lang knabbern und sich immer Vorwürfe machen würde. Die Idee, dass eine Abtreibung auch eine Entscheidung sein kann, die man nicht bereut, war mir damals völlig fremd.“ Heute denkt sie anders darüber – und findet es „dreist und übergriffig, wenn sich Frauen rechtfertigen müssen für Entscheidungen, die höchst persönlich sind und niemals leichtfertig getroffen werden. Niemand hat die Verpflichtung – für die Gesellschaft, für den Partner, für Freunde oder Familie – ein Kind zu bekommen, nur weil sie einen Uterus hat. Für mich gilt: my body, my choice. Und wenn sich diese Wahl im Lauf des Lebens ändert, dann soll es sein. Aber sie muss zum jeweiligen Zeitpunkt gelten und ernst genommen werden.“

Sebastian Hofer

schreibt seit 2002 im profil über Gesellschaft und Popkultur. Ist seit 2020 Textchef und seit 2025 stellvertretender Chefredakteur dieses Magazins.

Clara Peterlik

ist seit Juni 2022 in der profil-Wirtschaftsredaktion. Davor war sie bei Bloomberg und Ö1.