Spitzenkoch Rudi Obauer: Am Beispiel des Hollerbuschs

"Der Herzinfarkt war nicht umsonst“, erklärt Rudi Obauer allen Ernstes und grinst wahrscheinlich innerlich. Eigentlich sagt er „net umsunt“, er parliert konsequent in wohltemperiertem Pongauerisch. Und er weiß offenbar, wie man ein Gespräch in Gang bringt. Rudi Obauer redet gern, aber er schwafelt nicht. Er kommt zum Punkt, und von dort sehr schnell zum nächsten. Wer ihm folgt, wird etwas lernen.

Ankunft am Bahnhof Werfen, zwei Gleise, ein Fahrradtourist, über die Salzachbrücke rauscht ein unscheinbarer Kastenwagen heran. Grüß Gott, bitte einsteigen. Rudi Obauer mag dieses Auto, darin hat alles seinen Platz, damit kann er ohne Getöse zu seinen Schafbauern und Sennerinnen fahren, auch der Hund (Quirin, Deutsch-Kurzhaar) fühlt sich hinten wohl, es muss nicht protzen, es muss funktionieren. Rudi Obauer sagt seinen Paukenschlagsatz und gibt Gas.

Vor 40 Jahren haben sie uns alle gefragt, ob wir spinnen. Was wollt’s ihr da in Werfen mit eurer Spitzenküche, haben sie gefragt. Na, jetzt schau, bitte, wer heute noch da ist.“

Rudi Obauer, 61, zählt zweifellos zu den wichtigsten Köchen des Landes. Gemeinsam mit seinem um siebeneinhalb Jahre älteren Bruder Karl hat er den kleinen Pongauer Markt Werfen zu einer kulinarischen Destination von Weltrang gemacht. Die Auszeichnungen der Brüder Obauer sind Legion, ihr Einfluss kaum zu überschätzen. Sie haben ikonische Gerichte erfunden wie ihren legendären Forellenstrudel mit Veltlinersauce oder die sagenhaften Paprikakutteln mit Hahnenkämmen. Sie haben aus einem Dorfwirtshaus ein Mekka gemacht und dem Bodenständigen jede Engstirnigkeit genommen, nicht nur im Kulinarischen. Sie haben die Welt nach Werfen gebracht und Werfen mit der Welt vertraut gemacht. Laut oder mediengeil wurden sie dabei nie. Rudi Obauer ist aber auch keiner, der sich ein Blatt vor den Mund nehmen würde. Er denkt sich seinen Teil, und er teilt es gern mit anderen. Seine Leitplanken sind Pongauer Sturheit und japanische Strenge. „Wissen Sie, was Ikigai bedeutet? Das ist das Streben nach dem gelungenen Leben. Was macht das Leben sinnvoll? Das ist die entscheidende Frage.“ Es wird, so viel wird schon bei der Ortseinfahrt klar, in den folgenden Stunden nicht nur ums Essen gehen, sondern mindestens um alles.

Sieben Jahre ist es jetzt her, dass es Obauer „heruntergefotzt hat“, wie er es formuliert. Plötzlich fand sich der Spitzenkoch und Tausendsassa, der ehrgeizige Fußballer, erfolgreiche Tennisspieler und leidenschaftliche Berggeher im Notarztwagen wieder. Herzinfarkt. Drei Tage Intensivstation. „Da habe ich begonnen, die Stille zu hören.“ Die Erfahrung hat vieles verändert. Er hat noch mehr nachgedacht über das, was ihm wichtig ist, was im Leben Sinn ergeben könnte. Das Nachdenken hat Früchte getragen. Rudi Obauer erntet sie sorgfältig und gibt sie gerne weiter. Man ist sehr schnell mittendrin in der Welt des Rudi Obauer, zwischen Parkplatz und Hotel-Hintereingang ist schon sehr vieles gesagt. Vor der Garageneinfahrt bleibt der Chefkoch stehen, er kommt ins Erzählen.

Von den Besserwissern: „Vor 40 Jahren haben sie uns alle gefragt, ob wir spinnen. Was wollt’s ihr da in Werfen mit eurer Spitzenküche, haben sie gefragt. Na, jetzt schau, bitte, wer heute noch da ist.“ Tatsächlich ist Werfen, ein unwahrscheinlich pittoreskes Dörflein zwischen Hochkönig und Tennengebirge, infrastrukturell nicht unbedingt üppig versorgt. Ausnahme: Obauer. Aber als der Bürgermeister kürzlich einmal klagte, es gäbe ja nicht einmal mehr ein Wirtshaus in Werfen, da platzte Rudi O. die Hutschnur. Seine Ehrenbürgerschaft retournierte er damals persönlich am Gemeindeamt. Ja was glauben die denn, wer er ist? Natürlich ist er ein Wirt, und außerdem beschäftigt er mehr Menschen, als in anderen Dorfwirtshäusern Gäste sitzen. Die Fleischhauerei Obauer, in der die Obauer-Buben groß geworden sind, ist seit Kurzem geschlossen, nach über 100 Jahren. Die Pandemie hat ihr den Rest gegeben, dazu der Personalmangel, das Übliche.

Gutes Stichwort, nächster Punkt: „Das Grundproblem ist, dass wir zu viele Juristen haben, die zu wenig vom normalen Leben verstehen.“ Kürzlich war er wieder in Paris. Was er da in den Bistros erlebt hat, wäre in Österreich nicht denkbar: feinste Küche, geniale Weine, schlechte Belüftung, null Marktamt. „Bei uns sperrst du so was nicht auf, keine Chance.“ Man kann das Problem auch in einem größeren Maßstab sehen. Es betrifft nicht nur die Gastronomie, meint Obauer. Es fängt schon bei den Kindern an. „Früher sind die Lehrer mit ihren Schülern in den Wald gegangen oder zum Klettern. Heute traut sich keiner mehr aus dem Haus, weil er Angst vor der Haftung hat. Niemand möchte mehr Verantwortung übernehmen.“ Verantwortung, wie Rudi Obauer sie versteht, bedeutet: auf sein Restaurant den eigenen Namen schreiben und dafür geradestehen, was da drinnen passiert. Und ja, sich dabei auch Mühe geben. Er hat den Verdacht, dass sich viele jüngere Leute nicht mehr so sehr anstrengen wollen. Dass sie Arbeit als Mühsal empfinden. Das regt ihn auf. Unlängst habe er im Radio gehört, wie der Moderator an einem Montag, sieben Uhr früh, meinte: Nur noch fünf Tage bis zum Wochenende. „Ich glaube, ich höre nicht richtig. Das gehört doch verboten!“ Wer so mit Jugendlichen redet, brauche sich über den Arbeitskräftemangel keine Gedanken mehr zu machen.

Sein vor einigen Jahren gemeinsam mit profil-Kolumnist Klaus Kamolz verfasstes Buch „Ich koche, also bin ich“ unterschrieb Rudi Obauer, Koch des Jahrzehnts, mit der vielsagenden Zeile: „Rudi Obauer, gelernter Koch“. Das hat mit Berufsethos und Stolz zu tun, mit dem Beharren auf der Wichtigkeit des Handwerks. „Es gibt keinen Beruf, außer Kaminkehrer und Arzt, der eine solche Berufskleidung hat wie der Koch. Das ist nicht von irgendwoher gekommen. Das Weiß hat einen Sinn – Sauberkeit. Der Kochhut hat einen Sinn – Schweiß. Alles hat einen Sinn.“ Dieser Sinn geht, fürchtet er, mit der Geringschätzung des Handwerks verloren. „Ich habe da unlängst was Interessantes gelesen. Da hat sich jemand gefragt, warum er als Betrieb seine Mitarbeiter schulen soll, wenn sie dann eh wieder gehen. Da frage ich mich: Was ist, wenn ich sie nicht schule – und sie bleiben da?“

Wo hat Rudi Obauer, Lehrmeister für eine, zwei, drei Generationen von Köchinnen und Köchen, selbst am meisten gelernt? „Zuerst einmal musst du lernen wollen. Das ist das Wichtigste. Als Kind wollte ich nie ins Gastgewerbe, wir haben die Frühstückspension gehabt, und ich hab spätestens um drei Uhr vom Schwimmbad daheim sein müssen, in der Lederhose vor der Tür stehen, Grüß Gott sagen, Koffer tragen. Gastgewerbe, das war für mich der Dorfwirt mit dem großen Bauch, der Karten spielt und die eigenen Freunde anrauschigt.“ Vor besoffenen Menschen ekelt es ihn bis heute.

Dann kam allerdings der Tag, an dem sein Bruder Karl, damals schon Souschef im renommierten Zürserhof am Arlberg, von der Wintersaison nach Hause kam und fragte: Was macht denn der Rudi jetzt? Und wieso wird er eigentlich nicht Koch? Ja, warum eigentlich nicht? „Dann sind wir zum Goldenen Hirsch nach Salzburg gefahren und haben einen Lehrplatz für mich bekommen. Lernen habe ich an einem Sonntag angefangen, weil der Montag ein 13. Juli gewesen ist und die Mutter gesagt hat: An einem 13. fangt man sicher nicht lernen an.“ Zwei prägende Erlebnisse aus jenen Jahren: „Einmal habe ich meinen Souschef gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Kalbs- und Schweinsleber ist, und er hat gemeint: dass die Kalbsleber vom Kalb kommt und die Schweinsleber vom Schwein. Da hab ich mir gedacht, so eine depperte Antwort möchte ich nie geben müssen.“ Also hat er gelernt. „Es gab nur eines: lernen, lernen, weiterlernen.“ Die zweite Erfahrung: der Erstkontakt mit Paul Bocuses „Nouvelle Cuisine“. Man kann sich diesen Moment ruhig als Erweckungserlebnis vorstellen.

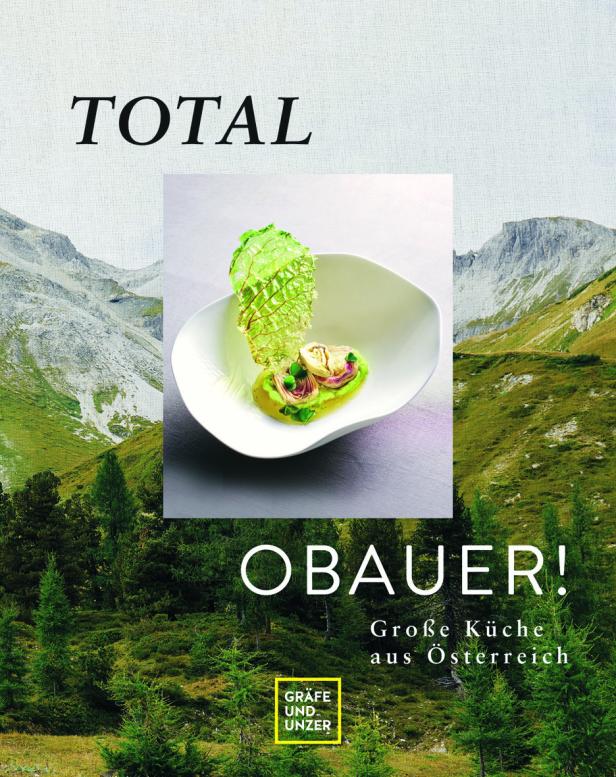

Was er seither, in diesen bewegten 40 Jahren, gelernt hat, in Frankreich, in Werfen, in der Welt, steht in seinem neuen Buch. Es heißt „Total Obauer!“, mit Rufzeichen. Darin stehen knapp 200 Rezepte und ein gutes Dutzend Porträts von befreundeten Hüttenwirtinnen, Käsemachern, Schafzüchtern. Es geht, natürlich, nicht nur ums Kochen, „und es geht nicht nur um uns Köche. Total Obauer, das sind auch die Abwäscher in der Küche, die Dachdecker, die das Haus gebaut haben, die Sennerin, die die Butter macht, der Garten, in dem die Kräuter wachsen. Das alles gehört zusammen. Es geht um den Menschen und wie er sein Leben lebt und seine Freiheit wahrnimmt.“

Freiheit ist ein großes Wort, für Rudi Obauer ist es vielleicht das größte: die Freiheit, sein Leben selbst zu verantworten. Er hat etwas gegen Bevormundung, sei es durch die Werbung, die Industrie oder die Politik. Er will sich, auf gut Pongauerisch, nicht verarschen lassen.

„Das halbe Leben ist Philosophie“, sagt Rudi Obauer. Vor dem Garten hinter dem Restaurant Obauer stehend, sagt er: „Diesen Garten gibt es, damit die Jungen etwas lernen.“ Es sind die Kleinigkeiten, die aufs Große schließen lassen: Wer nicht sät, wird nichts ernten. Wer den Schnittlauch an einem zu heißen Tag achtlos zu weit unten abschneidet, ruiniert die ganze Pflanze. Man muss wissen, wie man mit den Dingen umgeht, und mit den Menschen sowieso. „Schau, da vorn wächst ein Essigbaum. Irgendwann hat uns eine türkische Mitarbeiterin gezeigt, wie man aus den Blüten Sumach macht.“ Seither findet sich das nahöstliche Gewürz, in Werfen gewonnen, immer wieder in den Gerichten der Gebrüder Obauer, derzeit zum Beispiel im Ziegensalat mit Gänseleber, Essigrüben und Sumachjoghurt. Noch so eine Lehre, die man hier mitbekommt: Das Exotische liegt dir auch im Pongau vor den Füßen. Du musst es nur finden. Und: Wer einen Garten hat, wird immun gegen den Kapitalismus, gegen die unerträgliche Angewohnheit, Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, und davon die Hälfte wieder wegzuschmeißen.

Auf einem Regal im Obauergarten steht eine Keramikschüssel. Neben die Aufschrift „Herbes de Provence“ hat jemand – womöglich ein Obauer – „und Werfen“ geschrieben. Die zeitgenössische Regionalküche, wie sie heute in den skandinavisch inspirierten Hipsterrestaurants der Welt gepflegt wird, haben die Obauers schon vor 30 Jahren betrieben. Aber anders, auf ihre Art. „Ja selbstverständlich verwende ich das, was ich hier finde. Ob es die Brennnessel ist, der Fichtenwipfel oder der Holler. Das ist schließlich unser Lebensraum. Aber das heißt nicht, dass ich nicht zur Ribisel eine Gänseleber dazugeben kann. Ich weiß schon, da regen sich jetzt wieder welche auf. Aber die sollen sich aufregen.“ Die Obauer’sche Sturheit speist sich aus dem Wissen, immer schon sehr viel richtig gemacht zu haben.

„Milch und Kokosmilch, Reinanke und Wolfsbarsch. Lamm und Kurkuma. Das ist für uns kulinarische Integration. Wenn ich heute im dritten Wirtshaus zum dritten Mal den Auszug von einem Tannenzapfen serviert bekomme, dann weiß ich: Man kann alles zu Tode lutschen. Du musst weltoffen bleiben und darfst nicht nur bis zum nächsten Fichtenwipfel schauen.“

Rudi Obauer sucht etwas auf seinem Handy, findet zufällig ein Foto: „Schau, da haben wir einen Bären gekriegt von unserem Jäger. Aus Kroatien. Ein gewaltiger Geschmack. Ha.“ Er lacht stolz und glücklich, dann findet er, was er eigentlich gesucht hat: ein paar Zeilen zur Philosophie seines neuen Buches: „Total Obauer ist eine normale, logische, lebenswerte, menschelnde, sinnvolle Küche.“ Ikigai, sozusagen.

Aufbruch zu Obauers Bauernhof am Breitspitz über Bischofshofen. Der Hof liegt am Ende einer kurvigen Forststraße auf einer wirklich einsamen Bergwiese, keine 15 Autominuten vom Restaurant entfernt, außer man fährt mit Rudi Obauer, der zwar sportlich durch die Kehren kommt, aber lieber einen Umweg macht, weil er unterwegs noch etwas vorhat. „Da schau, da blüht der Quendel, das ist wilder Thymian. Das ist ein Schleichweg. Da heroben schneid ich immer ab, was ich brauche.“ In der Mittelablage liegt die Schere griffbereit. Er deutet rechts und links den Berg hinauf. Hier kommt seine Bauernbutter her, da oben machen sie einen hervorragenden Schafkäse, „da brauchst du keinen Pecorino mehr“.

Ankunft am Bauernhof, den er gemeinsam mit seiner Frau Angelika erworben und restauriert hat, es handelt sich um ein ländliches Paradies mit Tennengebirgspanorama, eigener Quelle, Veranda, Sanddorn, Marillenbaum und einem Hollerbusch beim Schafstall. In „Ich koche, also bin ich“ hat dieser Busch einen wichtigen Auftritt: „Der Holler steht für mich für die Einteilung von verfügbaren Ressourcen; wer ihn versteht, hat auch das Leben verstanden.“ Wer ihm im Frühjahr alle Blüten nimmt, um daraus Sirup zu machen, wird im Sommer keine Beeren ernten und also keine Marmelade machen können. Aus der Sorglosigkeit entstehen die Sorgen. „Was der Holler uns lehrt: Erst der achtsame Umgang mit den Vorräten, die uns zur Verfügung stehen, macht uns unabhängig und damit auch frei.“

Bäuerliche Weisheiten und traditionelle Werte stehen hoch im Kurs im Hause Obauer. Zu diesen Werten gehören für ihn Respekt, Anstand, Fleiß und Voraussicht. Dass diese Werte heute nicht mehr überall das beste Image haben, hält Rudi Obauer für einen skandalösen Irrtum. Vom Hollerbusch lernen heißt fürs Leben lernen. Von genau diesem Busch stammt auch das Hollerkracherl, das es zur Jause gibt, mit Essig, Honig und Salbei angemacht, „so hat man das früher bei der Heuernte getrunken. Das ist wie Doping, der Essig kühlt die Körpertemperatur. Aber jetzt setz dich einmal her und genieß die Stille.“ In der Zwischenzeit richtet Obauer eine Sulz vom schwarzen Bergschwein mit Lachsforelle in Szechuanpfeffer an, dazu Schottenkäse, Kernöl und Eierschwammerl, selbst gesammelt, außerdem Leberaufstrich und Tauernroggenbrot. Im Grunde einfach, im Effekt aber sehr nahe am Himmel gebaut.

„Sepp Forcher hat mir gesagt: Rudi, das da heroben ist lebensverlängernd.“ Der Ende Dezember verstorbene Hüttenwirt und TV-Moderator war für Obauer ein väterlicher Freund. Er unterscheidet streng zwischen Freunden und Bekannten. Auf Letztere kann er im Zweifel gut verzichten. Er ist auch gar nicht undankbar, dass er seinen 60er aus Corona-Gründen im sehr kleinen Kreis feiern durfte. Er glaubt allerdings, ganz grundsätzlich, sehr wohl an das Gute im Menschen. Natürlich ist dieser Glaube auch schon enttäuscht worden, und nicht nur einmal. Nach seinem Herzinfarkt hat er ein Ritual entwickelt: „Am 23. Dezember lege ich mich am Nachmittag auf meinen Diwan und lösche alle aus meinem Handy, mit denen ich nichts mehr zu tun haben mag. Da mache ich jedes Jahr. Unglaublich befreiend.“ Der Herzinfarkt war nicht umsonst.