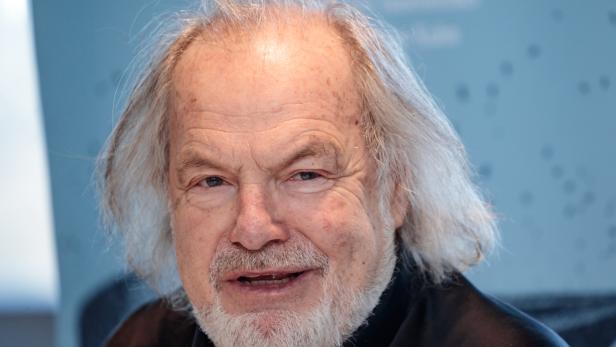

Umfassende Anschuldigungen gegen Erl-Intendant Kuhn

Irgendwann habe ihn die Wut gepackt, sagt Christoph Ziermann: „Ausgerechnet die Mutigsten, die Frauen, die als Erste vor den Vorhang treten, werden von Opfern zu Tätern gestempelt.“ In feinen Schnörkeln setzte er seine Unterschrift unter den offenen Brief.

Betreff: Tiroler Festspiele Erl. Sieben ehemalige Kollegen folgten seinem Beispiel. profil veröffentlicht als erstes Medium das Schreiben, mit dem sich Musiker und Ex-Angestellte – unter ihnen der frühere Chefbühnenbildner und Ex-Marketingleiter Ziermann – mit wenigen, aber umso deutlicheren Worten gegen den Intendanten der Tiroler Festspiele stellen: „Auch wir Männer, die wir […] unter Gustav Kuhn in Erl tätig waren, haben dort übergriffiges Verhalten in vielerlei Hinsicht und strukturelle Gewalt gegenüber Frauen und Männern erlebt.“ Die Unterzeichner „unterstützen die Forderung nach definitiver Entlassung Gustav Kuhns aus allen Funktionen des Festspielbetriebs von Erl“.

Seit Februar verbreitet der Tiroler Blogger Markus Wilhelm auf dietiwag.org anonyme Vorwürfe gegen Kuhn. Sowohl der Intendant als auch sein Mäzen, der Bauindustrielle Hans Peter Haselsteiner, überzogen ihn mit Klagen. Lange Zeit schien es, als wagte sich niemand aus der Deckung. Am 25. Juli 2018 dann der große Knall: Fünf Künstlerinnen treten ins Licht der Öffentlichkeit. Sie hatten von 1998 bis 2017 als Elektra, Fricka oder Erdenmutter auf der Festspielbühne im Tiroler Erl gestanden und warfen dem Dirigenten nun „anhaltenden Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe“ vor. Sogar die „New York Times“ berichtete über ihren offenen Brief.

Kuhn wurde beurlaubt und richtete über seinen Anwalt aus, hier werde eine „unwürdige Menschenhatz gegen einen großartigen Künstler“ veranstaltet. Bis vor Kurzem sah es aus, als würde er weiterdirigieren. Vor einer Woche wurden überraschend die alljährigen Erntedank-Konzerte abgesagt. Kuhn werde „bis zur endgültigen Klärung der Vorwürfe“ auch als Dirigent beurlaubt, hieß es trocken in einer Aussendung. Er selbst schweigt. In einem profil-Interview im März schloss Kuhn sexuelle Übergriffe „hundertprozentig“ aus. Vergangene Woche wollte er nicht erneut Stellung nehmen. Seine Sprecherin erklärte, es gäbe „zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts zu sagen“.

Die Tiroler Festspiele Erl sind eine Welt für sich. Von „sektenartigen Verhältnissen“, „Gehirnwäsche“, gar einem „Kosmos Kuhn“ berichten Gesprächspartner, die profil seit Anfang des Jahres traf. Viele packten im Schutz der Anonymität aus, mit manchen blieb profil in regelmäßigem Kontakt. In stundenlangen Gesprächen schilderten sie Erlebnisse, die sie in mutigen Momenten zur Veröffentlichung freigaben und an angstvollen Tagen wieder zurückzogen. Die Recherchen fügen sich wie ein Tableau vivant eines Mini-Bayreuth in einem an der Grenze zu Bayern gelegenen 1500-Seelen-Dorf in Tirol, das sich um das Ego eines Mannes formiert, der – gestützt von wirtschaftlicher und politischer Macht – uneingeschränkt waltete. Ohne Rechenschaft. Ohne Kontrolle. Wer hier eine Rolle spielen wolle, müsse „nach seiner Flöte tanzen“, sagte Kuhn einmal zu einer Musikerin. Es gab in seinem Reich musikalische Höhepunkte und menschliche Triumphe, aber auch heimtückische Manipulationen und beschämende Grenzüberschreitungen. Ob dabei die roten Linien des Strafrechts übertreten wurden, muss das Gericht klären. In Innsbruck laufen mehrere Verfahren. Für Gustav Kuhn gilt in strafrechtlicher Hinsicht die Unschuldsvermutung.

Ende Juni kam Julia Oesch nach Wien. Die Erinnerung an ihre vier Sommer in Erl wühlten sie zu sehr auf – immer noch –, um sie am Telefon zu besprechen. Das erste Mail von profil an die Opernsängerin, die in der Rheinland-Pfalz lebt, ist zu diesem Zeitpunkt vier Monate alt. In Deutschland stand der Regisseur Dieter Wedel im Zentrum einer Missbrauchsdebatte. Oesch hatte schnell geantwortet: „Ja, natürlich bin ich ins Nachdenken gekommen, seitdem die ganze MeToo-Debatte läuft. Viele wundern sich ja, warum die Frauen erst nach so langer Zeit sprechen. Aber ehrlich gesagt: Es kommt einem nicht so lange vor, weil die Ereignisse teilweise lebensverändernd waren.“ Es folgte eine Reihe von Telefonaten, ein Auf und Ab von Gefühlen. Sie wolle das Unrecht beim Namen nennen. Andererseits: Warum sie?

Ihre Geschichte sei bei Weitem nicht die ärgste, außerdem lange her. Bei einem Telefonat im Mai sagte sie: „Ich spüre, dass die Verantwortung wächst. Vielleicht muss ich als Erste an die Öffentlichkeit gehen. Aber mir ist angst und bange.“ Zwei Monate später unterschreibt sie den offenen Brief der Erler Künstlerinnen. Sie ist eine von fünf.

"Mir geht es nicht um mich, sondern um künftige Künstlergenerationen"

„Vor zehn Jahren hätte ich mit Ihnen nicht reden können“, sagt sie, als sie profil gegenübersitzt. Wo beginnen? Oesch suchte zu anderen Sängerinnen Kontakt. Auf ihrem Handy finden sich WhatsApp-Nachrichten von Frauen, die noch auf der Bühne stehen, zu verstrickt sind, um über ihre Erfahrungen zu sprechen, manche wurden eingeschüchtert „aber auch massiv bedroht“, sagt Oesch. Und dann gäbe es noch die Sängerinnen, die ihr schon in Erl erklärt hätten, es gehöre zum Geschäft, sexuell gefügig zu sein. Auf eine perverse Art hätten sie ja recht: Wer sich widersetzt, werde hinausgeschmissen oder gehe freiwillig und hätte in jedem Fall eine schlechte Nachrede: Die sei bloß enttäuscht und wolle sich rächen. Nichts liegt Oesch ferner. Ihr Vater habe ihr einen „starken Gerechtigkeitssinn“ eingeimpft. Oesch steht heute nicht mehr viel auf der Opernbühne, sie arbeitet als Stimmbildnerin und gibt Konzerte: „Mir geht es nicht um mich, sondern um künftige Künstlergenerationen. Wer will, dass sie unter fairen Bedingungen arbeiten, muss den Mund aufmachen.“ Und: „Ich kann nicht anders.“

Schlussendlich ließ er mich laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er war extrem grob, ich kann das nur so sagen. Danach habe ich jeden Respekt vor ihm verloren. (Julia Oesch, Mezzosopranistin)

1996 hatte sich Oesch ins Finale des Opernwettbewerbs „Neue Stimmen“ in Gütersloh gesungen und Kuhns Aufmerksamkeit erregt, der hier ab 1995 künstlerischer Leiter war. Auch dieses Amt ruht nun. 1998 stand die Sängerin bei der Eröffnung der Festspiele in Erl als blutjunge Wagner’sche Urmutter auf der Bühne. Weder vorher noch nachher habe sie unter „ähnlich argen“ Bedingungen gearbeitet wie bei den Tiroler Festspielen. Sänger hätten weder Zeit, sich einzusingen, noch Probenpläne erhalten. Als sie sich darüber beschwerte, habe man zurückgepfiffen: So laufe das eben „im Business“. Nach 20 Jahren in zahllosen Theatern und auf Festivals in aller Welt wage sie jedoch zu behaupten: „So läuft es nur bei Gustav Kuhn.“

Oesch war jung, groß gewachsen, ihre blonden Haare fielen über ihre Schultern, sie war genau der Typ, dem Kuhn nachgestellt habe. Der „Maestro“, wie er sich rufen ließ, lud sie zu Arbeitssessions auf ein Anwesen in Italien, wo er Nachwuchs um sich scharte, den er mit Luxus betört und in unberechenbarer Manier schikaniert habe. Nach der Methode Zuckerbrot und Peitsche eben. Im November 2000 übersiedelte Kuhns „Accademia“ dann in den Convento dell’Angelo, ein hochgelegenes Kloster mit Blick über die Stadt Lucca. In Italien habe man sich zugeraunt, in der Gunst des Maestro dürfe man sich erst wähnen, wenn man von ihm zu einer Motorradtour eingeladen werde. Oesch fand das „lächerlich und grotesk, bis ich selbst gefragt wurde“. Sie habe die Ausfahrt auf dem Sozius über sich ergehen lassen, sei mit schlotternden Knien abgestiegen, danach habe Kuhn sie auf sein Zimmer mitnehmen wollen: „Das hast du sehr gut gemacht, das können wir ja fortsetzen.“ Sie habe abgewehrt, es ginge ihr nicht gut: „Er ließ mich dann gehen.“

Kuhn sagte: Ich habe unter Karajan gearbeitet, alle anderen haben keine Ahnung. Wenn man das oft genug hört, fängt man irgendwann an, auch so zu reden und das sogar zu glauben. (Jan Hax Halama)

Einschlägige Andeutungen habe es weiter ohne Zahl gegeben, auch als sie in Erl zurück war, aber nie sei Kuhn auf eine Art zudringlich geworden, „dass ich nicht mehr ausweichen hätte können“. Abends versammelte er seine Auserwählten in einem der Gasthäuser im Ort. „Man musste mit dem Maestro essen und trinken, so lange es ihm gefiel. Sich zu verabschieden, weil man müde war, kam nicht infrage.“ Manchmal sei er, „für eine Stunde oder zwei mit einer der Frauen verschwunden“, das alles habe sich „offen vor aller Augen abgespielt“, so Oesch. Auf einer langen Autofahrt in Deutschland habe eine von Kuhns Geliebten sie eingeweiht, „dass man sich hingeben muss, wenn man mit dem Maestro arbeitet“. Sie habe das vorgebracht, als wäre es „gottgegeben“. 1999 sang Oesch das Verdi-Requiem mit großem Erfolg; die Kritik lobte ihre „tief ergreifende, dunkle Stimme“.

Danach fühlte sie sich, als hätte sie „Zauberkräfte und Flügel“. Genau da habe Kuhn zugeschlagen. Er habe sie an diesem Abend herausgegriffen, wie sie es zuvor mehrfach mitbekommen hatte: „Komm Julia, wir gehen spazieren!“ Sie dachte: „Ich bin selbstbewusst, ich sende keine Signale, was soll passieren?“

Auf dem Weg zu seinem Haus habe er ihr eine Zukunft ausgemalt, er habe „Großes“ mit ihr vor, sehe sie schon als Carmen. Die Sängerin war damals beseelt von ihrem Verdi-Auftritt: „Man kehrt als Künstlerin sein Innerstes nach außen, wenn man da vorn steht, ist überwältigt von der eigenen Kraft und noch stundenlang geflutet von Musik.“ Entsprechend habe sie sich mitreißen lassen, bis Kuhn noch im Freien angefangen habe, sie zu bedrängen. Sie habe ihn abgewehrt. „Als wir in seinem Haus waren, wurde er ganz klar handgreiflich. Er hätte mich vergewaltigen können. Die allerletzte Gewalt wandte er aber nicht an, als er merkte, wie heftig meine Gegenwehr war. Schlussendlich ließ er mich laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er war extrem grob, ich kann das nur so sagen. Ich habe danach jeden Respekt vor ihm verloren und unglaublich viel geweint. Musikalisch war er für mich ein Held, er hatte mich inspiriert und durchgetragen. Das ist alles zusammengebrochen.“

Am nächsten Tag vertraute sie sich dem Pianisten und Korrepetitor Jean Pierre Faber an. Faber bestätigt dies auf profil-Anfrage: „Ich erinnere mich nicht an Einzelheiten, aber sehr wohl, dass es eine Krise gab. Wie weit die Belästigung ging, weiß ich nicht. Für sie war es eine Katastrophe, sie hat sehr geweint. Sie hatte noch nicht viel Bühnenerfahrung, aber sie hatte eine gute Stimme und war eine ehrliche Person. Ich habe mit Kuhn nie über den Vorfall gesprochen. Irgendwann hat es geheißen: Die blöde Kuh ist weg.“ Oesch sagt, sie habe sich von allen im Stich gelassen gefühlt, wusste nicht, wohin mit ihrer Wut. Am nächsten freien Tag lieh sie sich von einer Wirtin ein Rad und strampelte sich 90 Kilometer bis nach Innsbruck die Seele aus dem Leib, „wie ich das immer mache, wenn es mir schlecht geht“.

Danach biss sie die Zähne zusammen. 2001 stand sie als Fricka in der „Walküre“-Premiere auf der Bühne. Bis zuletzt hatte Kuhn sie im Ungewissen gehalten, ob sie eingesetzt wird. „Das lief ja nun ganz gut, jetzt musst du mal ein bisschen zugänglicher werden, nicht so stachelig“, habe er zu ihr gesagt. Kuhn hatte mit seiner damaligen Ehefrau zwei Kinder, daneben eine wechselnde Zahl von Künstlerinnen als Geliebte. Oesch sagt, sie habe auf Kuhns Avancen einmal geantwortet, es sei ihr unbegreiflich, wie das mit all den Frauen funktioniere, worauf er sie beruhigt habe: „Für dich ist da auch noch Platz.“

2001 kehrte Oesch den Tiroler Festspielen den Rücken und meinte, das Schlimmste hinter sich gelassen zu haben. Im Jahr darauf stand ihre Karriere still, wie eingefroren. Ihr Agent war so ratlos wie verzweifelt: „Ich verstehe es nicht, ich kriege keine Produktion mehr an Land.“ Erst nach einem Jahr ging es weiter. 2003 sang Oesch beim Wagner-Festival in Wels und nützte einen freien Tag, um nach Erl zu fahren und Kuhn zur Rede zu stellen. Der Maestro war bei den Proben, befahl sie auf die Bühne und schwärmte coram publico: „Jetzt könnt ihr alle mal hören, wie man die Erda zu singen hat.“ Oesch sagt, sie habe in diesem Moment erkannt, „dass dieser Mann sich einfach alles erlauben kann“. Das klärende Gespräch habe „natürlich nicht“ stattgefunden, sie habe die Causa abgehakt. Danach war die Mezzosopranistin in Opernproduktionen in aller Welt zu hören.

Wo endet die berauschende Verfügungsgewalt eines Dirigenten? Die Gefahr des Missbrauchs steigt, wo Macht sich sammelt und Gegengewichte fehlen. „Hier spricht der Erlkönig“, so stellte Kuhn sich 2011 seinem neuen Ausstatter Jan Hax Halama am Telefon vor. Halama zeichnete bis 2015 als Chefbühnenbildner für nahezu alle Produktionen verantwortlich und gehörte „zum engsten Kreis“ rund um den Maestro. Er habe die vielgängigen Abendessen, die Einladungen nach Italien, das Luxusleben, in das er unversehens gestolpert war, genossen und „den Rest geschluckt“, sagt er. Er habe darüber hinweggesehen, dass Musiker aus Weißrussland „schlecht untergebracht und kleingehalten wurden“, dass Kuhn seinen Kopf „gern in den Brüsten von Sängerinnen vergräbt“, und er ging auch nicht dem blutigen Schlüpfer und der zerrissenen Strumpfhose nach, die er in einem Mistkübel im Festspielhaus fand, kurz nachdem er im Damen-Klo eine Frau hatte schluchzen hören. Wenn das Fenster in seinem Büro offen stand, hörte Halama Kuhn oftmals „brüllen und brüllen“. Auch ihn, den Bühnenbildner, habe er „Rindvieh, Trottel, Arschloch oder Cazzarolla (italienisch ‚zum Teufel!‘)“ genannt.

Bei Feierlichkeiten seien „immer wieder Herren mit Künstlerinnen diskret in den Ski-Raum oder die Sauna des Premierenhauses verschwunden“. Manchmal sah er hinter dem Haus Frauen „scheinbar grundlos weinen“. Das alles habe er „weggepackt“: „Man dachte sich: Na ja, war halt wieder was. Man selbst hat ja auch schon geweint.“ Halama wundert sich im selbstkritischen Rückblick, wie reibungslos und ungeahndet das System Kuhn funktionierte: „Wir sahen ihm dabei zu, wie er sich als weltgrößter Akkustiker, weltgrößter Beleuchter und weltgrößter Opernregisseur aufspielte. Man schnappt sich die Bröckchen, die abfallen, und fühlt sich großartig, weil man von allen hofiert wird. Kuhn sagte: Ich habe unter Karajan gearbeitet, alle anderen haben keine Ahnung. Wenn man das oft genug hört, fängt man irgendwann an, auch so zu reden und das sogar zu glauben.“

Halama unterzeichnete den Brief der Männer, so wie Ex-Marketingleiter Christoph Ziermann, der sich ab 2010 fünf Jahre lang um die Auslastung in Erl kümmerte und aus nächster Nähe mitbekam, wie jeder trachtete, im „Kosmos Kuhn“ zu überleben. Er habe Künstlerinnen getroffen, die „alles, wirklich alles für ihren Erfolg gaben“, Sängerinnen, die „sich einkapselten, weil sie keine Chance sahen, sich zu wehren“ und Frauen, die den Maestro abblitzen ließen und aus den Programmheften gestrichen wurden. Oft über Nacht und ohne Erklärung. „Künstler haben kaum ein Auslangen, und Kuhn ist ein Meister darin, sie mit Titeln und Rollen, mit Versprechungen und Demütigungen in ein Netz von Abhängigkeiten einzuweben, in dem er wie eine Spinne auf Beute lauert“, sagt Ziermann. In diesem System kämpfe jeder gegen jeden um die Gunst des Maestro. Und jeder müsse alleine mit der ständigen Angst fertig werden, in Ungnade zu fallen, bei opu- lenten Gelagen keinen Platz in Kuhns Nähe zu bekommen, nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Neuen Kollegen überreichte Ziermann zum Einstand das Buch von Jörg Baberowski „Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt“ mit den Worten: „Das ist eine Art Betriebsanleitung für Erl. Nur, bei uns wird niemand erschossen.“

Sie habe auch „diese langen, blonden Haare, für die ich mich jetzt schon fast schäme, weil so viel die Rede davon ist“, sagte Manuela Dumfart am Telefon, als es um ein Erkennungszeichen geht. Mit dieser Selbstbeschreibung ist die Sopranistin am Bahnhof in Linz beim profil-Treffen sofort zu erkennen. In ihrem Haus 20 Kilometer außerhalb der Stadt macht sie Kaffee. Ihre Mutter, die nebenan wohnt, hat Apfelkuchen gebacken. „Ich möchte anonym bleiben“, sagt Dumfart zu Beginn. Sie wird monatelang um den Mut ringen, namentlich zu ihrer Geschichte zu stehen: „Man darf nicht schweigen, wenn dadurch die Wahrheit unter die Räder kommt.“

Die Opernsängerin wuchs im oberösterreichischen Mühlviertel als Tochter eines Gastwirts in der festen Überzeugung auf, dass man es mit ehrlicher Leistung zu etwas bringt. 2011 ging sie als Zweitbesetzung für die Elisabeth im „Tannhäuser“ nach Erl. Dort habe ihr der Maestro gleich am ersten Tag auf den Hintern gegriffen. Sie habe es sich mit einem „Na, na, na, aufpassen!“ verbeten und sei fortan in Ruhe gelassen worden. Angeschrien wurden alle, Männer wie Frauen. Einmal habe sie dem Maestro ruhig ins Gesicht gesagt: „Ich gebe mein Bestes. Wenn das nicht genügt, stehen hier 100 andere, die sich über eine Chance freuen. Schreien nützt nichts.“ Sie habe sich eingeredet, dass mentale Stärke sie schütze.

Und es gab ja auch die besseren Tage, an denen Kuhn versprach, auf sie aufzupassen, ihre Stimme nicht zu verheizen; die schwierigsten Wagner-Partien schien er ihr zuzutrauen.

Anfang 2014 starb Dumfarts Vater. Der Verlust traf sie hart. Sie schrieb Kuhn einen persönlichen Brief, in dem sie auch davon erzählte. Kurz darauf war er am Telefon: „Komm morgen nach Lucca für die Eva in ‚Meistersinger‘.“ Sie setzte sich ins Auto und fuhr 14 Stunden. Kuhn erwartete sie. Die Sängerin schüttete ihm ihr Herz aus: Mit ihrem Vater war es innerhalb von Wochen zu Ende gegangen, auf ihren Schultern laste große Verantwortung und sie wisse als Künstlerin nicht weiter. Beim Vorsingen am nächsten Tag habe Kuhn gerufen: „Der geben wir eine Chance!“ Nach dem Abendessen, wo alle Anwesenden stehend gewartet hätten, bis der Maestro sich unter dem Ölgemälde vom letzten Abendmahl platziert hatte, links und rechts flankiert von seinen bevorzugten Mitarbeiterinnen, habe eine von ihnen sie in den sogenannten „blauen Salon“ geleitet und sei verschwunden, als Kuhn auftauchte. Dumfart sagt, Kuhn habe sich neben sie gesetzt und ihr „aus dem Nichts heraus zwischen die Beine gegriffen“, habe versucht, sie zu küssen und unter ihrem Pullover nach ihrer Brust gegriffen. Danach habe sie „nur noch weg“ gewollt. Doch es sei fast Mitternacht gewesen und sie habe die enge Straße, die sich vom Kloster ins Tal schlängelt, gefürchtet.

Das Buch über Stalin ist eine Art Betriebsanleitung für Erl. Nur, bei uns wird niemand erschossen. (Christoph Ziermann, Ex-Marketingleiter)

Am nächsten Tag habe sie erneut vorsingen müssen. Zum Gaudium aller habe sich der Maestro dieses Mal entsetzt gebärdet: „Was für ein Scheiß!“ Noch schlimmer als der Übergriff sei das Lachen der Kollegen gewesen, sagt Dumfart. Nur ihr Kollege Thomas Mandl habe sich erkundigt, ob alles okay sei, und sie sogar gewarnt: „Pass auf, der geht ganz schön ran!“ Am Abend habe Kuhn für alle im Raum hörbar gesagt: „Wir zwei müssen reden!“ Dieselbe Assistentin habe sie wieder in ein Zimmer geführt. „Dieses Mal war er total lieb: ‚Hey, man könnte dich aufbauen, du müsstest aber immer um mich sein.‘“ Dumfart sagt, sie habe sich entwunden und sei tags darauf erneut verbal attackiert worden: „Wenn die im Raum ist, kann man sich gar nicht mehr frei bewegen.“ Damals habe sie den Schluss gezogen: „Wenn ich von Kuhn jemals wieder hören will, dass ich schön singe, muss ich mit ihm aufs Zimmer.“ Am vierten Tag habe sie eine Notlüge erfunden und sei abgereist. „Die meisten Kollegen waren schon weg, ich sollte mit dem Maestro weiterarbeiten, aber ich hatte Angst, mit ihm allein zu bleiben. Ich dachte, wenn ich schreie, würde mir niemand helfen.“ Zu Hause angekommen, habe sie zum ersten Mal geweint und kaum mehr aufhören können.

Mandl bestätigt die Schilderung auf profil-Anfrage. Er habe die Sängerin warnen wollen, „weil ich vorher von einer anderen Künstlerin erfahren hatte, wie der Maestro vorgeht. Ich habe gesehen, dass die Situation danach riecht. Was ich nicht wusste, war, dass sie zu dem Zeitpunkt schon einschlägige Begegnungen gehabt hatte.“ Im darauffolgenden Sommer, 2015, tauchte die Oberösterreicherin nicht mehr in Erl auf.

Wie sollen Betroffene ihr Leid öffentlich machen, ohne erneut herausgezerrt zu werden, ohne sich zu blamieren? „Es ist unmöglich“, meint Thomas Mandl, von 2012 bis 2015 „Leiter des Bereichs Musik“ der Tiroler Festspiele Erl und nach eigenem Bekunden nie Teil des „inner circle“: „Ich habe weder über zotige Bemerkungen gelacht noch mich darum gekümmert, wer mit wem sexuelle Geschichten laufen hat. Ich habe da nicht hineingepasst.“ Die MeToo-Debatte mache ihn ratlos, weil es dabei nie um das Eigentliche gehe.

Operngesang sei ein Hochleistungssport, der Konkurrenzdruck enorm. Manche Sängerinnen legten es darauf an, den Intendanten zu verführen und dafür etwas zu verlangen, andere fühlten sich von der Macht des Dirigenten sexuell angetörnt. Einer, der so wie Kuhn einen untrüglichen Instinkt für die Schwachpunkte anderer habe, lerne schnell, daraus Nutzen zu schlagen. „Was ist denn dann? Dann singen auch Frauen in der ersten Reihe, und andere sitzen daneben und wissen, die hat das nur gekriegt, weil sie ihre Waffen ausgepackt hat“, so Mandl: „Die Verletzten, die Verlierer in diesem Geschäft sind jene, die sich diesen Mechanismen entziehen möchten.“

Es würde ihnen helfen, wenn auch Opernbetriebe professionell geführt werden. Despotische Systeme sollte es im 21. Jahrhundert nicht mehr geben.