Drei Jahre Russland-Sanktionen: Igor, ich und meine 1.400 Euro

Von Stefan Melichar

Schriftgröße

Sich einmal wie ein Oligarch fühlen – zumindest wie ein ganz kleiner. Als ich die Bank betrete, habe ich einen Packen Cash dabei. Hunderter und Fünfziger. Das Geld soll nach Liechtenstein, und zwar möglichst rasch und möglichst unauffällig. Jedenfalls so unauffällig, dass auf der Empfängerseite keine persönlichen Informationen über mich aufscheinen. Am besten, einfach nur die Scheine abgeben. Die Bank soll dann den Rest erledigen.

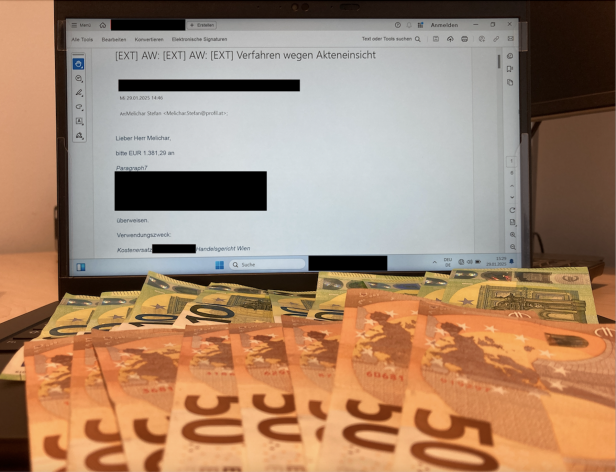

Nicht, dass ich etwas Illegales vorgehabt hätte – ganz im Gegenteil: Während andere Geld nach Liechtenstein schicken, um es vor den Behörden oder dem Blick der Öffentlichkeit zu verstecken, hat mich ganz offiziell ein Gericht dazu verdonnert. Ganz recht: Ein österreichisches Gericht verlangt von mir, knapp 1.400 Euro nach Vaduz zu überweisen – 1.381,29 Euro, um genau zu sein. Meine Heimlichtuerei hat also nichts mit unredlichen Absichten zu tun. Sondern schlicht damit, dass ich mit Blick auf die Empfänger lieber Vorsicht walten lasse. Agieren diese doch im erweiterten Dunstkreis der Familie eines russischen Oligarchen: eines reichen, einflussreichen Geschäftsmannes und höchstrangigen langjährigen Kreml-Politikers, dessen Name seit 2022 auf der EU-Sanktionsliste steht.

Doch wie ist es überhaupt zu dieser paradoxen Situation gekommen? Ein recherchierender Journalist, der – auf höchst offiziellen Kanälen – mehr über die Arbeit der Behörden bei der Sanktionsumsetzung und über die Vermögensverhältnisse der Familie eines sanktionierten Oligarchen herausfinden will, erhält zwar keine Auskunft. Stattdessen wird er aber vom Gericht gezwungen, viel Geld zu bezahlen.

Es ist eine Geschichte, die zeigt, dass einiges falsch läuft in Österreich – jedenfalls, wenn es um Transparenz in wichtigen Bereichen geht, um die lückenlose Umsetzung von Sanktionen, um den Umgang staatlicher Stellen mit Medien und um den Schutz von Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Berufsausübung.

KAPITEL 1: IGOR

12. Februar 2024: Wie elektrisiert starre ich auf den Bildschirm meines Computers. Endlich tut sich etwas. Seit zwei Jahren warte ich darauf, ob rund um eine regelrecht berühmt gewordene Immobilie in Österreich etwas in Bewegung gerät. Und jetzt ist es soweit.

Es geht um das „Waldschlössl“ – eine schmucke Villa mit Nebengebäuden, Pool, Tennisplatz und Seezugang – am Südufer des Attersees, dort wo Salzburg an Oberösterreich grenzt. Grund für die internationale, aber dennoch wenig schmeichelhafte Berühmtheit des Anwesens: Es ist eine jener Immobilien, die gerne genannt werden, wenn in Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine über potenzielles Oligarchen-Vermögen in Österreich berichtet wird.

Auf dem Radar

Ich selbst habe das „Waldschlössl“ seit März 2022 auf dem Radar. Es steht nämlich in Verbindung zum früheren russischen Vize-Ministerpräsidenten Igor Shuvalov, der knapp zuvor auf die EU-Sanktionsliste gesetzt worden war, beziehungsweise zu dessen Familie.

Igor Ivanovich Shuvalov ist Jahrgang 1967 und stammt ursprünglich aus einer Kleinstadt im Nordosten Sibiriens. Doch er sollte ganz groß Karriere machen. Von 2008 bis 2018 war Shuvalov erster stellvertretender Ministerpräsident Russlands. Er hatte also rund ein Jahrzehnt lang den dritthöchsten Posten im Moskauer Regierungsapparat inne – nach dem Präsidenten und dem jeweiligen Ministerpräsidenten. Jeweils eine dieser beiden Funktionen bekleidete im gesamten Zeitraum übrigens ein gewisser Wladimir Putin. 2018 ernannte Putin Shuvalov dann zum Vorsitzenden der staatlichen Entwicklungsbank VEB – ebenfalls eine höchst prestigeträchtige Position.

Wenn ich schreibe, ich habe das „Waldschlössl“ auf dem Radar, heißt das: Ich checke hin und wieder im Grundbuch, ob sich an den dort eingetragenen Besitzverhältnissen irgendetwas ändert. Ich schaue öfters ins Firmenbuch, ob sich vielleicht da etwas tut – als direkte Eigentümerin des 26.000-Quadratmeter-Grundstücks ist nämlich eine österreichische GmbH eingetragen. Ich verfolge die Medienberichterstattung und politische Debatten, in denen es um die Liegenschaft geht. Und ich behalte auch noch andere Informationsquellen im Blick. Was Investigativjournalisten eben so tun.

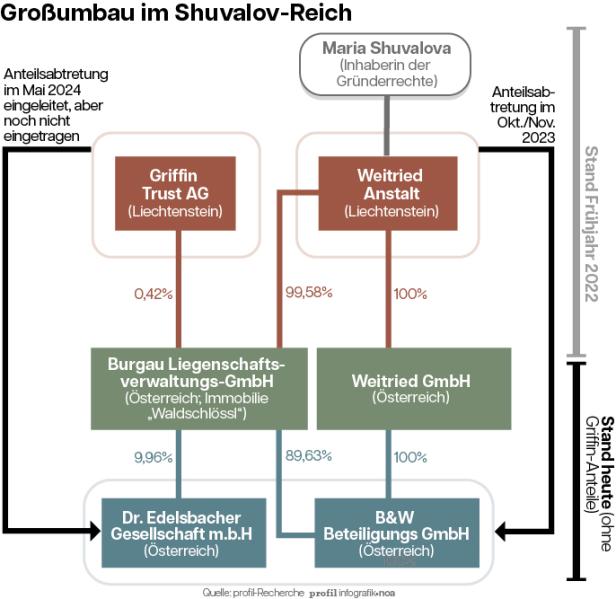

Große Veränderung der Firmenstruktur

Damals, im Februar 2024, fällt mir auf, dass wenige Tage zuvor eine grundlegende Änderung bei der Besitzgesellschaft des „Waldschlössls“ ins Firmenbuch eingetragen worden ist. Bis dahin schien als Hauptgesellschafterin dieser „Burgau Liegenschaftsverwaltungs-GmbH“ eine Firma in Liechtenstein auf, die in Zusammenhang mit den Shuvalovs stand. Anstelle dieser liechtensteinischen „Weitried Anstalt“ finden sich nun aber zwei österreichische GmbHs als neue Anteilseigner der Burgau GmbH im Firmenbuch (siehe Grafik). Eine dieser Firmen ist offiziell einem Salzburger Steuerberater zuzurechnen, die andere hauptsächlich dessen Ehefrau. Wobei genau dieser Steuerberater seit vielen Jahren auch Geschäftsführer der Burgau GmbH ist.

Was steckt hinter dieser merkwürdigen Verschiebung in der Eigentümerstruktur? Zwar unterliegen das „Waldschlössl“, die Burgau GmbH und die Weitried Anstalt bis heute keinen Sanktionen – Igor Shuvalov schien und scheint dort nämlich offiziell nirgends auf. Dennoch könnte man die Immobilie mit Blick auf potenzielle Sanktionsumgehungen zumindest als Risikofall einstufen. Verbindungen zur Familie Shuvalov sind nämlich unzweifelhaft gegeben. Haben die staatlichen Stellen in Österreich das entsprechend im Blick?

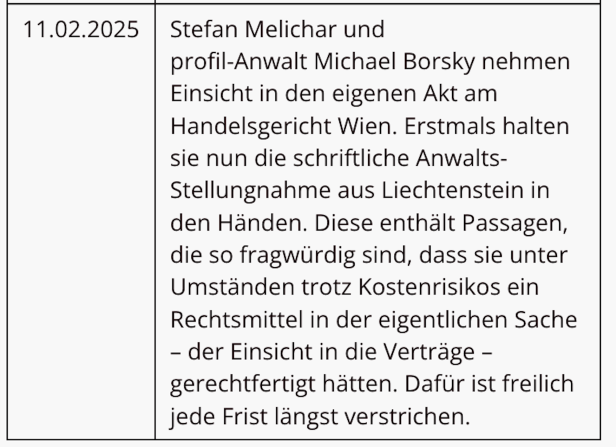

KAPITEL 2: BIRGIT

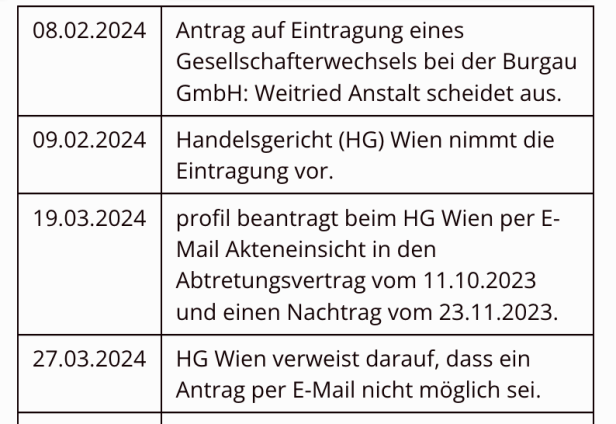

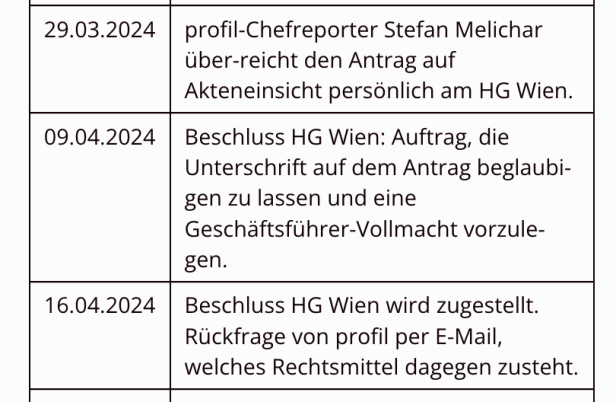

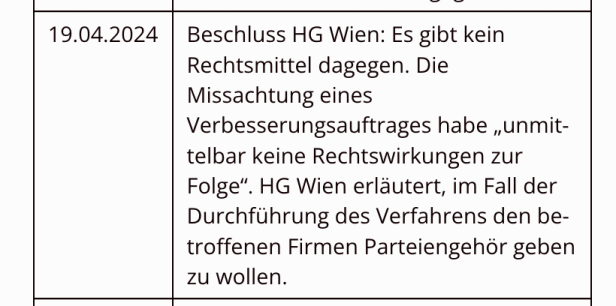

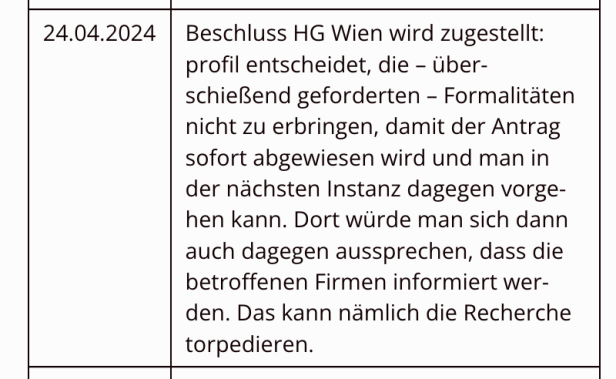

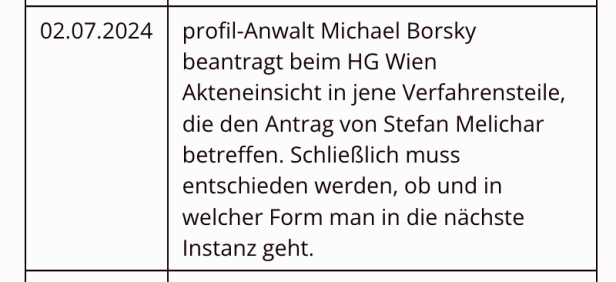

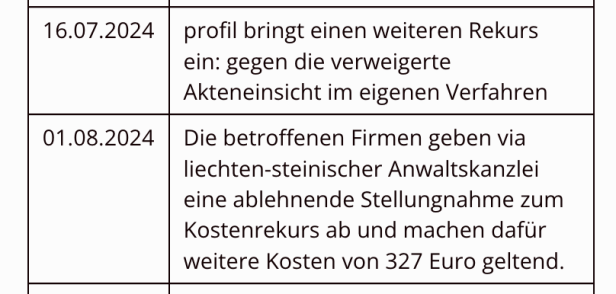

Diesen Fragen will ich im März 2024 auf den Grund gehen. Beim zuständigen Firmenbuchgericht – dem Handelsgericht Wien – sind die Verträge auf deren Basis der Gesellschafterwechsel bei der Burgau GmbH durchgeführt wurde, hinterlegt. Das Gericht hat diese allerdings nicht in die öffentliche Urkundensammlung des Firmenbuchs gestellt. Ich mache etwas, was in einem solchen Fall – soweit mir bekannt ist – noch kein anderer Journalist getan hat: Ich beantrage Akteneinsicht – mit Verweis auf die öffentliche Bedeutung der Presse und deren Rolle als sogenannter „public watchdog“. Es sollte der Beginn einer juristischen Odyssee werden, an der wohl nur Franz Kafka eine gewisse Freude gehabt hätte (siehe Tabelle).

Nun gibt es gute Gründe dafür, dass nicht jeder einfach so in den nicht-öffentlichen Teil des Firmenbuchs schauen darf. Allerdings hat der Oberste Gerichtshof (OGH) im Dezember 2022 entschieden, dass das Recht auf Informationsfreiheit und Freiheit der Presse das Recht auf Datenschutz unter anderem dann überwiegt, wenn es „um die für die öffentliche Diskussion wesentliche Kenntnis geht, ob Österreich die Sanktionen (ausreichend) mitträgt“. Bei diesem OGH-Beschluss ging es um eine bestimmte Grundbuch-Funktion, die der Allgemeinheit normalerweise nicht zur Verfügung steht. Ich wollte das auf das Firmenbuch umlegen, was ich in einem anderen Fall bereits einmal erfolgreich getan hatte.

Nicht diesmal. Denn diesmal traf ich auf Birgit. „Birgit Müller“ ist nicht der richtige Name der Frau, ich habe ihn frei erfunden. Ihr wahrer Name ist nicht von öffentlichem Interesse. Birgit Müller arbeitet im Firmenbuchbereich des Handelsgerichts Wien. An sie geriet ich mit meinem Antrag auf Akteneinsicht. Birgit sollte den Fall federführend behandeln und mit einer Vorgesetzten gemeinsam entscheiden. Das lief – vorsichtig formuliert – nicht ganz fehlerfrei ab. Rückblickend betrachtet, hat hier jedoch nicht ein bestimmter Mensch versagt, sondern ein ganzes System.

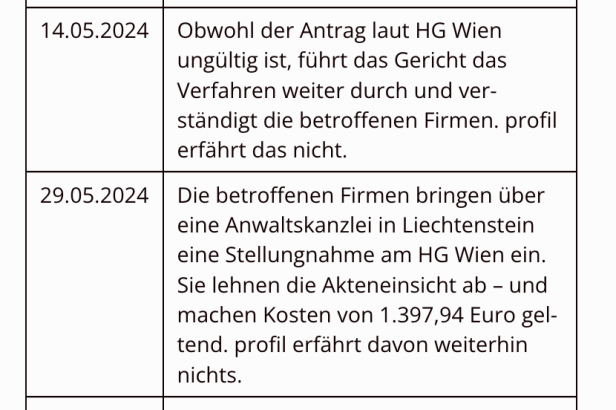

Liechtenstein-Firmen vorgewarnt

Es ging schief, was nur schief gehen konnte. Zunächst stellte das Handelsgericht formale Hürden für die Antragstellung selbst auf, die ich nicht akzeptieren konnte und wollte. Anstatt den Antrag daraufhin einfach abzuweisen, führte das Gericht – ohne mich davon zu informieren – ein Verfahren durch, das darin gipfelte, die betroffenen Firmen von meinem Antrag zu informieren. Hätte ich diesen Schritt erwartet, hätte ich diesen entweder durch Gegenargumente verhindert oder meinen Antrag zurückgezogen, wie ich das in einem anderen, ähnlichen Fall gemacht habe. Schließlich kann ein solch frühzeitiges Bekanntwerden journalistischer Recherchen alle Bemühungen torpedieren – wie auch der OGH in seinem Beschluss festgestellt hat.

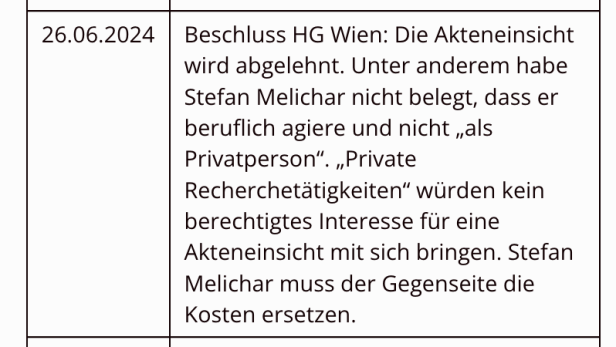

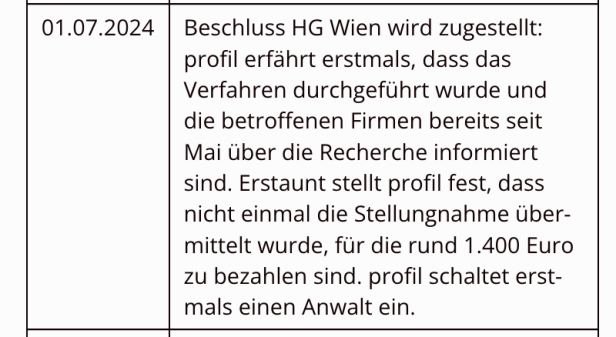

Und nicht nur das: Faktisch wusste ich wochenlang nicht, dass Firmen aus dem Umfeld der Familie eines sanktionierten Oligarchen darüber informiert waren, dass ich mich aktuell journalistisch auf ihrer Fährte befand. Das kann im schlimmsten Fall sogar gefährlich sein. Schließlich geht es um Menschen mit viel Macht und viel Geld, aber ganz wenig Interesse daran, dass man ihren Geheimnissen auf den Grund geht. Das Ende vom Lied: Die betroffenen Firmen schalteten eine Anwaltskanzlei ein, die sich gegen meine Akteneinsicht aussprach, eine schriftliche Stellungnahme abgab und über zwei Instanzen hinweg Prozesskosten von insgesamt rund 1.400 Euro veranschlagte. Und ich wurde dazu verdonnert, diese zu bezahlen.

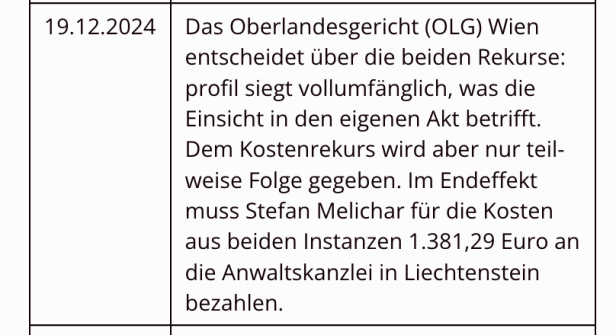

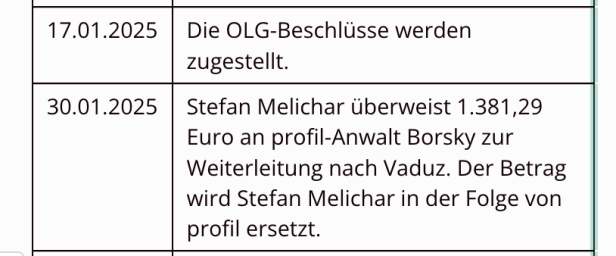

Nicht einmal Einsicht in eigenen Akt

Erst an diesem Punkt habe ich selbst eine rechtliche Vertretung beigezogen. Bis dahin hatte ich nämlich aufgrund einer früheren Erfahrung eigentlich keine gröberen Probleme erwartet. profil-Anwalt Michael Borsky konnte in der Folge in zweiter Instanz beim Oberlandesgericht (OLG) Wien einen Teilerfolg in Bezug auf die Kostenberechnung erzielen. Sonst wären es über beide Instanzen mehr als 1.700 Euro geworden. Und noch wichtiger: Borsky gelang es, vor dem OLG zumindest Zugang zum eigenen Verfahrensakt zu erstreiten. Das Handelsgericht hatte mir nämlich die Anwalts-Stellungnahme aus Liechtenstein, für die ich viel Geld bezahlen sollten, nicht einmal ausgehändigt. Diese sollte ich erst viel später in Händen halten und staunen – aber dazu weiter unten mehr.

In der Sache selbst – meinen Antrag auf Einsicht in die Burgau-Verträge – habe ich kein Rechtsmittel erhoben. Es wäre sehr spannend gewesen, das durchzufechten. Angesichts des bis dahin mehr als holprigen Verfahrensverlaufes war das Kostenrisiko aber einfach zu hoch. profil-Anwalt Borsky fasst zusammen: „Diesen Fall durchzufechten wäre extrem spannend gewesen und hätte im Idealfall auch eine dringend notwendige Stärkung des österreichischen Investigativjournalismus mit sich gebracht. Leider war der Verfahrenswurm auch bei der Streitwertbemessung drinnen, was zu einem unverhältnismäßig hohen Kostenrisiko für profil geführt hätte.“

Die Angelegenheit wirkt jedenfalls nicht nur mit Blick auf die Themen Transparenz und Pressefreiheit bedenklich. Letztlich stellte sich heraus, dass am zuständigen Firmenbuchgericht offensichtlich keinerlei Bewusstsein für die Hintergründe der Burgau GmbH mit Blick auf die Shuvalov-Connection bestand – und zwar zwei Jahre nach Beginn durchaus breiter medialer Berichterstattung über Igor Shuvalov und das „Waldschlössl“. Hätte hier tatsächlich jemand den Plan gehabt, im Rahmen der Anteilsabtretung eine Sanktionsumgehung durchzuführen – das für die Eintragung zuständige Handelsgericht wäre vermutlich die letzte Stelle gewesen, der das aufgefallen wäre.

KAPITEL 3: MARIA

Wie genau sieht nun diese Verbindung zur Familie Shuvalov aus? Das „Waldschlössl“ wechselte 2005 den Besitzer. Bereits Anfang 2007 berichtete die „Kronen Zeitung“, dass es sich beim neuen Eigentümer um Igor Shuvalov handeln würde. Als ab 2015 der mittlerweile verstorbene russische Oppositionspolitiker Alexei Navalny begann, Shuvalovs Lebensstil kritisch zu durchleuchten, war auch von einem Schloss in Österreich die Rede.

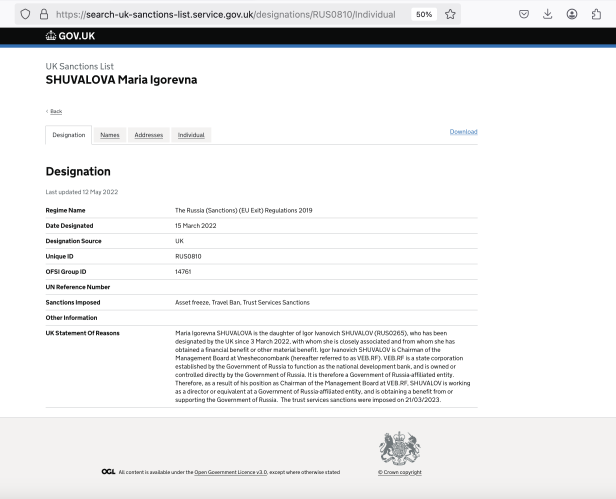

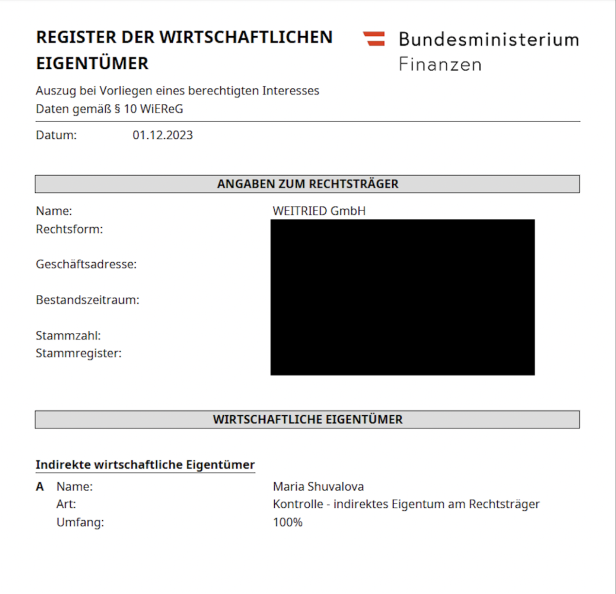

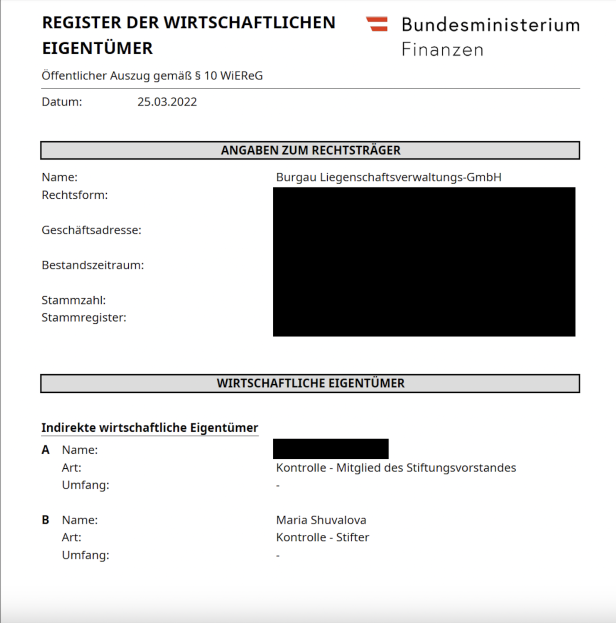

Zeitsprung ins Jahr 2022, als Shuvalovs Sanktionierung erfolgte: Österreichische Firmen müssen bei einem vom Finanzministerium geführten Register einmelden, wer die wesentlichen wirtschaftlichen Eigentümer hinter ihrer jeweiligen Gesellschafterstruktur sind. Bei der Burgau GmbH war zwar nicht Igor Shuvalov eingetragen, aber dessen Tochter Maria Shuvalova. Im Unterschied zu ihrem Vater ist die nunmehr 26-jährige Ballerina vom Bolshoi Theater in Moskau in der EU jedoch nicht sanktioniert – wohl der wesentliche Grund dafür, dass das „Waldschlössl“ bis dato nicht vermögensrechtlich eingefroren wurde.

Wer mehr über Maria Shuvalova erfahren will, muss nicht zwingend in Firmenregistern stöbern. Auch ein Blick auf Instagram liefert interessante Erkenntnisse. Shuvalovs Tochter ist ein Fixsternchen am unendlich weiten russischen Ballett-Himmel. Auf einem öffentlichen Instagram-Account gewährt sie Einblicke in ihr Leben. Moskauer Restaurants. Moskauer Museen. Russische Badezeremonien. Zwischendurch hin und wieder Sankt Petersburg. Und natürlich ganz viel russisches Ballett. Mitte Jänner 2025 freute sich Shuvalova in einem Posting zum Beispiel, dass der „Nussknacker-Marathon“ mit 44 Vorstellungen vorbei sei. Laut Bolshoi-Website war die Tänzerin 2024 darüber hinaus noch in acht weiteren Produktionen zu bewundern – unter anderem als „Russische Braut“ in „Schwanensee“. Shuvalova wirkt sehr beschäftigt. Von Österreich ist da – zumindest auf den ersten Blick – allerdings nichts zu erkennen.

Shuvalov-Tochter von Briten sanktioniert

Welche Bedeutung kommt der Nicht-Sanktionierung Shuvalovas in der EU nun tatsächlich zu? Der OGH betrachtete für seinen erwähnten Grundbuch-Entscheid aus 2022 eine bestimmte Liste an Personen. Diese differenzierte er dahingehend, dass er Journalisten erweiterte Informationsrechte nur in Bezug auf jene Personen zusprach, die auf der EU-Sanktionsliste standen. Für den konkreten Fall hätte das jedoch nicht zwingend ausschlaggebend sein müssen. Schließlich gilt es als gängige Praxis russischer Oligarchen, Vermögenswerte zum Schein an enge Familienmitglieder zu übertragen. Im Mai 2022 wurde Maria Shuvalova übrigens auf die Sanktionsliste Großbritanniens gesetzt – mit der Begründung, dass sie eng mit Igor Shuvalov verbunden sei und von ihm einen finanziellen oder anderweitigen materiellen Vorteil erhalten habe. Folgt man der Argumentation der Briten, geht die Verbindung also über die eines reinen Verwandtschaftsverhältnisses hinaus. Ein erweitertes Informationsrecht wäre – aus meiner Sicht – also durchaus gegeben gewesen.

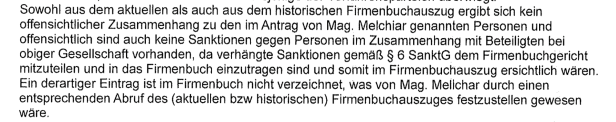

Doch das Handelsgericht drang bei seinen Erwägungen gar nicht in derartige argumentative Tiefen vor. Es begnügte sich damit, dass im Firmenbuchauszug der Burgau GmbH per se keine Sanktionierung ersichtlich war. Und es stellte fest, dass sich aus dem Firmenbuch auch „kein offensichtlicher Zusammenhang“ zu Igor Shuvalov und Maria Shuvalova ergeben würde. Das stimmt: Im Firmenbuch konnte man nur die liechtensteinische Weitried Anstalt als direkte Hauptgesellschafterin der Burgau GmbH finden, nicht allfällige dahinterstehende Personen. Doch genau diese Argumentation offenbart ein grundlegendes strukturelles Problem: Informationen, die über das eigene Firmenbuch hinausgehen, hatte das Handelsgericht offenbar nicht – und das bei einem seit Jahren bekannten und breit berichteten potenziellen Risikofall für Sanktionsumgehungen.

Unwissen ist kein Einzelfall

Dies ist kein Einzelfall: Die Burgau GmbH hat eine Art Schwestergesellschaft namens „Weitried GmbH“ mit Sitz in Salzburg. Auch dort ist es im Herbst 2023 zu einem Gesellschafterwechsel gekommen. Auch diesen Vertrag wollte ich haben – und habe beim zuständigen Firmenbuchgericht, dem Landesgericht Salzburg, einen Antrag eingebracht. Dort zweifelte man zumindest nicht am journalistischen Hintergrund und hielt auch fest, dass ein öffentliches Interesse an der Informationsbeschaffung zur Überprüfung der Wirksamkeit der Sanktionen zu bejahen sei.

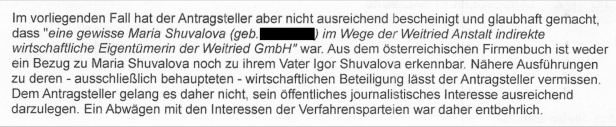

Die Entscheidung des Gerichtes ging jedoch auch dort gegen mich aus: „Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller aber nicht ausreichend bescheinigt und glaubhaft gemacht, dass ‚eine gewisse Maria Shuvalova (…) im Wege der Weitried Anstalt indirekte wirtschaftliche Eigentümerin der Weitried GmbH‘ war“, hielt das Landesgericht Salzburg fest. Und weiter: „Aus dem österreichischen Firmenbuch ist weder ein Bezug zu Maria Shuvalova noch zu ihrem Vater Igor Shuvalov erkennbar. Nähere Ausführungen zu deren – ausschließlich behaupteten – wirtschaftlichen Beteiligung lässt der Antragsteller vermissen.“

Ich hätte beweisen müssen, dass Maria Shuvalova etwas damit zu tun hat? Nun: Es ist überhaupt nicht schwierig, das zu beweisen. Ein Blick ins Register der wirtschaftlichen Eigentümer, hätte genügt. Hätte ich gleich mit meinem Antrag einen Auszug vorlegen sollen? Ich hatte einen. Ich bin jedoch ganz einfach davon ausgegangen, dass die zuständigen Firmenbuchgerichte bei einem derart sensiblen Thema wie der Sanktionsdurchsetzung diese Zusammenhänge längst kennen würden. Dass das augenscheinlich überhaupt nicht der Fall ist, offenbart eine riesige Lücke im System. Zwar ist grundsätzlich die im Innenministerium angesiedelte Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) für die Umsetzung unternehmensbezogener Sanktionen zuständig. Dass an der unmittelbaren Schlüsselstelle wachsam mitgedacht wird, wäre aber wohl trotzdem hilfreich.

KAPITEL 4: BENEDIKT

Benedikt König, Jahrgang 1979, ist Stadtrat für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Feldkirch in Vorarlberg – seine Partei: die ÖVP. Laut Stadt-Website sieht es König als seine besondere Aufgabe, Ansprechpartner für Wirtschaftstreibende zu sein, „damit die Rahmenbedingungen für ein gesundes Wirtschaften mit gesellschaftlichem Mehrwert sichergestellt bleiben“.

Im Brotberuf ist König Rechtsanwalt bei der Kanzlei „paragraph 7“ mit Sitz in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein. Und offenbar hindern ihn weder seine politische Funktion noch seine Sorge um den „gesellschaftlichen Mehrwert“ daran, von einem österreichischen Journalisten, der im Sinne der Allgemeinheit recherchiert, horrende Summen an Prozesskostenersatz zu fordern.

„paragraph 7“ hat im vorliegenden Zusammenhang die Burgau GmbH und die anderen involvierten Firmen vertreten. Die Kanzlei übermittelte dem Handelsgericht die oben erwähnte Stellungnahme, mit der gegen meinen Antrag argumentiert wurde. Das Schreiben trägt die Unterschrift Königs. In seinem Beschluss bezeichnete das Handelsgericht die Stellungnahme als „sehr ausführlich begründet“. Faktisch beschränkt sich die inhaltliche Argumentation in dem 1400-Euro-Papier allerdings auf zweieinhalb A4-Seiten.

Das 1.400-Euro-Papier

Es sind mehrere Punkt, die darin ins Auge stechen und – aus meiner Sicht – verfehlt, wenn nicht gar irreführend erscheinen. In einem Fall ist das besonders eklatant. In der Stellungnahme wird nämlich argumentiert, es würde sich um eine „inhaltslose Behauptung handeln“, dass die liechtensteinische Weitried Anstalt Maria Shuvalova zuzurechnen sei. Das ist dünnes Eis.

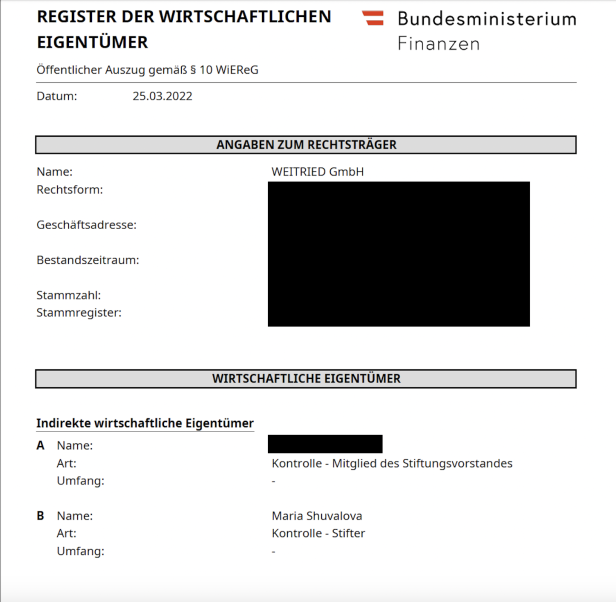

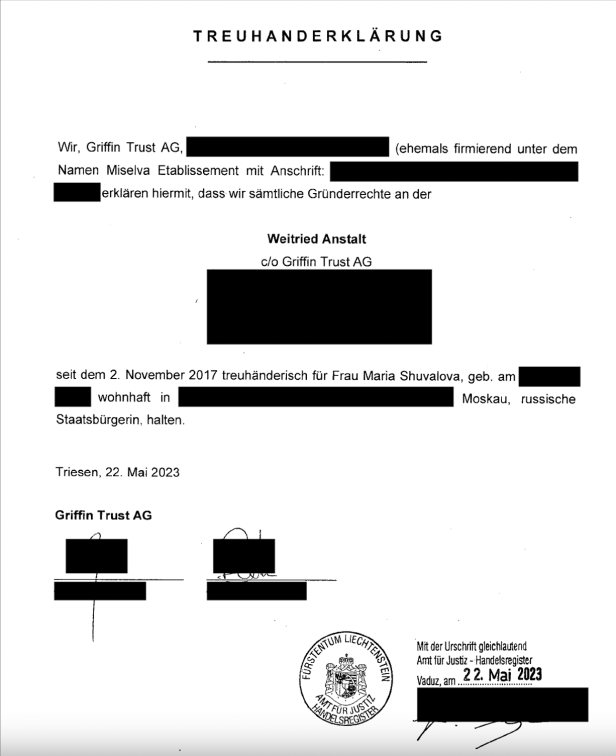

Im März 2022 war Shuvalova – wie oben erwähnt – mit dem Vermerk „Kontrolle – Stifter“ als indirekte wirtschaftliche Eigentümerin der Burgau GmbH im Register der wirtschaftlichen Eigentümer des Finanzministeriums eingetragen. 99,58 Prozent an der Burgau GmbH hielt damals die liechtensteinische Weitried Anstalt. Es liegt also auf der Hand, dass Shuvalova ihre indirekte Eigentümerschaft im Wege der Weitried Anstalt ausübte – jedenfalls nicht nur über die Mini-Co-Gesellschafterin Griffin Trust. Letzte Zweifel an diesem Umstand beseitigt ein Blick auf die österreichische Schwestergesellschaft der Burgau – die Weitried GmbH in Salzburg. Auch bei dieser war im März 2022 Maria Shuvalova mit dem Vermerk „Kontrolle – Stifter“ als indirekte wirtschaftliche Eigentümerin eingetragen. Im Unterschied zur Burgau GmbH hatte die Weitried GmbH damals jedoch nur eine einzige Gesellschafterin: die Weitried Anstalt in Liechtenstein. Wie hätte Shuvalova indirekte Eigentümerin sein können, wenn nicht über diese Anstalt?

Shuvalovas Rolle im Fokus

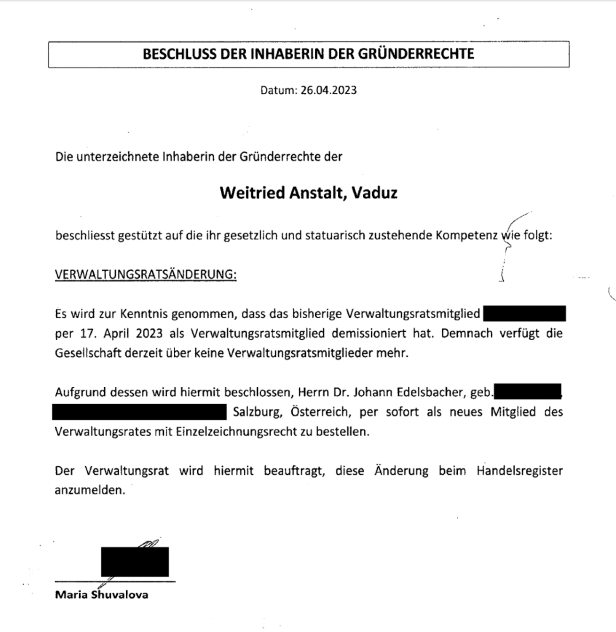

Doch auch bei der Weitried Anstalt direkt ist die offizielle Rolle Maria Shuvalovas klar nachvollziehbar. profil liegen entsprechende Dokumente vor. Gemäß den Statuten der Weitried Anstalt handelte es sich bei deren Gründer beziehungsweise bei dessen Rechtsnachfolgern jeweils um das oberste Organ des Vermögensverwaltungsvehikels. Und hier kommt Maria Shuvalova ins Spiel.

Die Ballerina bestellte nämlich Ende April 2023 – sich selbst dabei ausweisend als einzige Inhaberin der sogenannten „Gründerrechte“ – ein neues Verwaltungsratsmitglied für die Weitried Anstalt. Und zwar jenen österreichischen Steuerberater, der bis heute auch Geschäftsführer der Burgau GmbH ist. Am 22. Mai 2023 wiederum bestätigte die Burgau-Mitgesellschafterin Griffin Trust AG, sämtliche Gründerrechte der Weitried Anstalt durchgehend seit November 2017 treuhändisch für Maria Shuvalova zu halten. Eine Kopie des vollständigen liechtensteinischen Firmenbuchakts aus dem Dezember 2024 enthält keinen Hinweis darauf, dass Shuvalova als Inhaberin der Gründerrechte irgendwann wieder ausgeschieden wäre.

Und dennoch heißt es in der Anwalts-Stellungnahme aus Liechtenstein, es sei eine „inhaltslose Behauptung“ in meinem Antrag gewesen, dass die Weitried Anstalt Maria Shuvalova zuzurechnen sei. Eine derartige Argumentation durch eine honorige Anwaltskanzlei wird wohl auch beim Handelsgericht Eindruck gemacht haben.

Wie erwähnt, hat mir das Handelsgericht Wien diese Stellungnahme zunächst nicht ausgehändigt. Ich hatte keine Möglichkeit, dazu im Verfahren Stellung zu nehmen. Und auch nach der Abweisung meines Antrags Anfang Juli 2024 wurde mir die Einsicht in diesen Aktenteil verweigert. Als ich die Stellungnahme nach dem Gang zum Oberlandesgericht im Februar 2025 erstmals in Händen hielt, war jede Frist, die Antragsabweisung doch noch inhaltlich zu bekämpfen, längst verstrichen.

Der Vorwurf der „Sippenhaftung“

König – nicht nur Anwalt, sondern immerhin auch österreichischer Politiker – wirft profil in der Stellungnahme übrigens auch noch vor, „offensichtlich“ Sippenhaftung anzustreben, da „besagte Maria Shuvalova“ ja nicht auf den Sanktionslisten der EU und Österreichs stehe. Dieser Vorwurf führt ins Leere – schließlich deutet einiges darauf hin, dass mehr vorliegt als ein reines Verwandtschaftsverhältnis. Maria Shuvalova war zumindest ab November 2017 alleinige Inhaberin der Gründerrechte der Weitried Anstalt. Und es gibt Hinweise darauf, dass Igor Shuvalov das „Waldschlössl“ auch in jener Zeit nutzte, als das Firmenkonstrukt offiziell auf seine Tochter lief.

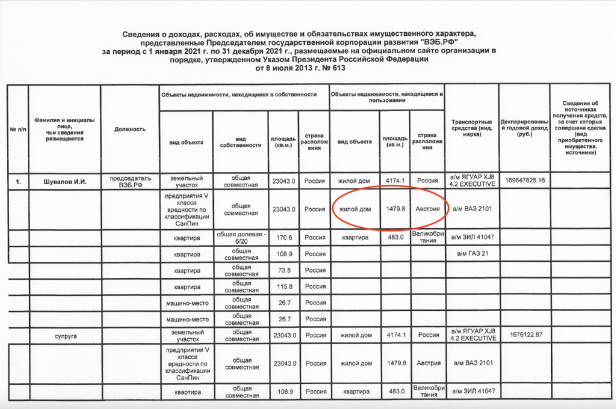

Russische Politiker und andere hohe Bedienstete aus dem öffentlichen Sektor mussten früher jährlich ein Vermögensverzeichnis veröffentlichen – als Maßnahme gegen die grassierende Korruption im Land. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs stoppte Präsident Putin das, weshalb ab 2022 keine Angaben mehr vorliegen. Von 2018 bis 2021 veröffentlichte jedoch Shuvalovs Arbeitgeber, die VEB-Bank, jährlich eine Liste ihm gehörender oder von ihm genutzter Immobilien. In letzterer Kategorie fand sich konstant jedes Jahr ein Wohngebäude in Österreich mit einer Fläche von 1479,8 Quadratmetern. Einen praktisch deckungsgleichen Eintrag gab es auch bereits in früheren Vermögenslisten Shuvalovs, als er noch Teil der Regierung war.

Ein Schloss in Österreich

Nun ist in diesen Vermögenslisten die Immobilie nicht näher bezeichnet. Dass es sich dabei um das „Waldschlössl“ am Attersee handelt, liegt jedoch nahe. Der Kreml-Kritiker Alexey Nawalny verwies bereits 2015 auf ein Schloss in Österreich. Andere Immobilien mit Shuvalov-Connection sind hierzulande bisher nicht bekannt. Im Mai 2022 übermittelte Nawalnys „Anti-Corruption Foundation“ der DSN, dem Wirtschaftsministerium und der Oesterreichischen Nationalbank ein Schreiben, in dem das vermögensrechtliche Einfrieren das „Waldschlössls“ gefordert wurde – das Papier liegt profil vor.

Bereits im Jahr 2018 hatte die Investigativplattform OCCRP über eine andere Immobilie der Shuvalovs berichtet und in diesem Zusammenhang einen Sprecher der Familie zitiert. Der Sprecher gab demnach gegenüber OCCRP an, dass eine im Jahr 2007 gegründete Karibik-Firma namens „Severin Enterprises Inc.“ ein Vehikel gewesen sei, um Assets der Familie Shuvalov zu halten. Daraus ergibt sich jedoch eine interessante Verbindung an den Attersee.

Bei der „Weitried Anstalt“ in Liechtenstein wurde nämlich bereits 2008 eine gewisse „Radcliff Business Limited“ als Inhaberin der Gründerrechte eingetragen. Einzige Aktionärin der Radcliff war Severin Enterprises. Und laut OCCRP handelte es sich bei der wirtschaftlich Berechtigten der Severin um Shuvalovs Frau Olga Shuvalova. 2014 gingen die Gründerrechte bei der Weitried Anstalt dann von der Radcliff auf eine „Marine Fortune Investment Ltd.“ über – einziger Aktionär: Igor Shuvalovs Sohn, Evgeny Shuvalov. 2017 erfolgte dann der Wechsel auf Maria Shuvalova als offizielle Inhaberin der Weitried-Gründerrechte.

Demnach deutet vieles darauf hin, dass es sich beim „Waldschlössl“ um eine Immobilie handelt, welche die Shuvalovs über viele Jahre im engsten Familienkreis gehalten haben – zumindest bis zum Ausscheiden der Weitried Anstalt als Hauptgesellschafterin der Burgau GmbH im Herbst 2023. Wenn Millionen-Assets wie das „Waldschlössl“ in potenziellen Familien-Firmenvehikeln geparkt werden, hat das kritische Hinterfragen solcher Konstruktionen allerdings nichts mit Sippenhaftung zu tun.

Auch Vermögen von Familienmitgliedern offenzulegen

Dass es mitunter notwendig sein kann, auch Familienmitglieder näher zu betrachten, um die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Person einschätzen zu können, weiß wohl kaum jemand besser als Shuvalov. Im Rahmen der in Russland bis 2021 veröffentlichten Vermögenslisten, musste er nämlich nicht nur seine eigenen Assets angeben, sondern auch die seiner Frau und seiner Kinder bis zu deren Volljährigkeit. In einer von „Transparency International Russia“ ins Leben gerufenen Datenbank namens „Declarator“ finden sich gesammelte Informationen zu Shuvalov.

Dass Familienmitglieder genutzt werden können, um Vermögen zu verschieben, liegt auf der Hand. Hier genauer hinzusehen, hat nichts mit Sippenhaftung zu tun. Vor allem, wenn das Verwandtschaftsverhältnis eben gerade nicht die einzige Verbindung ist. Großbritannien und auch die USA haben – wie eingangs erwähnt – nicht nur Igor Shuvalov, sondern auch seine Frau sowie die erwachsenen Kinder Evgeny und Maria auf ihre Sanktionslisten gesetzt.

Anfragen von profil an Igor Shuvalov und Maria Shuvalova blieben unbeantwortet.

KAPITEL 5: JOHANNES

Sauberkeit ist Johannes Edelsbacher ein ganz großes Anliegen. So groß, dass er sich schon einmal in den „Salzburger Nachrichten“ öffentlich darüber aufgeregt hat, dass ausgerechnet zur Zeit der Osterfestspiele die Straßen und Gehwege in der Salzburger Altstadt von Rollsplitt übersät seien. „Die Situation ist unsäglich“, beklagte Edelsbacher, seines Zeichens Vorstandsmitglied des „Vereins der Förderer der Osterfestspiele“, im März 2018. Den Gästen fliege der Staub um die Ohren. Gerade in diesen Tagen würden „hochkarätige Leute durch die Stadt“ spazieren, die „viel Geld hierlassen und willkommen geheißen werden wollen“.

Hochkarätige Leute, die Geld hierlassen und willkommen geheißen werden wollen? Das beschreibt das berufliche Metier des mittlerweile 80-jährigen Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers eigentlich ganz gut. Ein Teil des Tätigkeitsbereichs Edelsbachers spielt nämlich im Firmen-Umfeld der Familie Shuvalov.

Langzeit-Geschäftsführer

Edelsbacher ist seit 2006 Geschäftsführer der Burgau GmbH und seit 2019 Geschäftsführer der damals neu gegründeten Weitried GmbH. 2023 setzte ihn Maria Shuvalova als Verwaltungsrat der liechtensteinischen Weitried Anstalt ein. Als die Anstalt im Herbst 2023 bei der Burgau GmbH und bei der Weitried GmbH ausstieg, stieg Edelsbacher ein: Die Anteile an der Weitried GmbH übernahm eins zu eins Edelsbachers neu gegründete „B & W Beteiligungs GmbH“, jene an der Burgau GmbH zum größeren Teil die „B & W“ und zum kleineren die „Dr. Edelsbacher Gesellschaft m.b.H.“, die laut Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu 98 Prozent Edelsbachers Ehefrau zuzurechnen ist. Zwei Prozent der Gesellschaftsanteile hält er selbst.

Johannes Edelsbacher ist mittlerweile nicht nur Geschäftsführer jener Firmen in Österreich, bei denen zuvor Maria Shuvalova als wirtschaftliche Eigentümerin aufschien. Er ist jetzt selbst offiziell als wirtschaftlicher Eigentümer ins Register bei der Finanz eingetragen: mit 100 Prozent bei der Weitried GmbH, der laut Recherchen der italienischen Investigativplattform IRPI zumindest 2022 eine Villa in der Toskana zuzurechnen war; und mit 89,63 Prozent bei der Burgau GmbH, der das „Waldschlössl“ am Attersee gehört.

Shuvalov-Familienmitglieder am Attersee hauptgemeldet

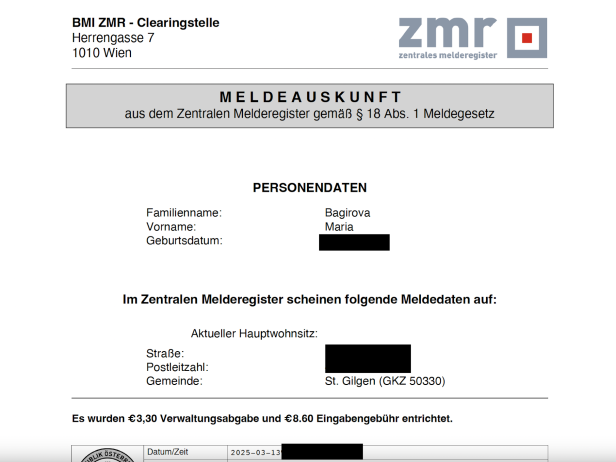

Edelsbacher ist dort also jetzt quasi der Hausherr. Aber heißt das, dass die Shuvalovs mit dem „Waldschlössl“ nichts mehr zu tun haben? Mitnichten. profil-Recherchen im Zentralen Melderegister haben ergeben, dass zuletzt Shuvalovs Frau Olga, sein Sohn Evgeny, seine Tochter Maria und zumindest auch noch eine weitere Tochter des sanktionierten Russen in der Villa am Attersee ihren aktuellen Hauptwohnsitz hatten. Und zwar nach der Anteilsübertragung weg von der Liechtenstein-Struktur.

Haben die Shuvalovs Edelsbacher die Villa zuerst verkauft und mieten sie jetzt wieder zurück? Wenn ja: Erfolgte der Verkauf zu marktüblichen Konditionen? Das ist eine der Fragen, auf die ich mir aus den beim Handelsgericht aufliegenden Verträgen eine Antwort erhofft hätte. Offenbar wurde in jener Zeit die Gesamtsituation rund um das „Waldschlössl“ neu geordnet, wobei sich die Familie Shuvalov doch nicht ganz verabschiedet hat. Wie das genau erfolgt ist, könnte bei der Beurteilung mit Blick auf eine potenzielle Sanktionsumgehung eine wichtige Rolle spielen.

KAPITEL 6: ICH

Die erste Frühlingssonne bricht durch die Bäume, die Vögel zwitschern, die Natur erwacht langsam aus dem Winterschlaf – es ist ein herrlicher Tag, als ich vor dem großen Zufahrtstor aus dem Auto steige. Man muss zuerst die richtige Abzweigung an der Bundesstraße erwischen und dann ein Stück den Zufahrtsweg entlangfahren. Als ich das Tor sehe, weiß ich auf Anhieb, dass ich hier richtig sein muss.

Navalny schrieb bereits 2015, dass die Shuvalovs eine gewisse Affinität zu Eulen hätten. Auf ihrer Residenz in Moskau hätte sich eine Abbildung befunden, auf der eine große Eule im Hintergrund ihre Flügel schützend über vier kleinere Eulen hebt. Zufall oder nicht: Igor Shuvalov hat vier Kinder. Nächstes Eulen-Indiz: Das russische Wort für Eule heißt „sova“. Navalny zufolge besaßen Shuvalov und seine Frau ein riesiges Luxus-Appartment in London über eine russische Firma namens Sova Real Estate LLC.

Und was sehe ich nun vor der Zufahrt zum Waldschlössl: Eine Lebensgroße Eulen-Figur, die mit ernstem Blick die Gegensprechanlage bewacht. Ich läute dreimal – mit größeren zeitlichen Abständen dazwischen. Keine Reaktion. Wer weiß, wie lange die Leitung ist. Möglicherweise bis nach Moskau? Soweit dies von außen erkennbar ist, wirkt das Anwesen nicht wirklich bewohnt. Gegen eine tagtägliche Nutzung spricht zumindest der Umstand, dass die Flügel des Einfahrtstores mit einer festgezurrten Kette samt Vorhängeschloss zugebunden sind. Etwas kompliziert für regelmäßiges Aus- und Einfahren. Und das, obwohl zumindest vier Mitglieder der Familie Shuvalov hier bis zuletzt hauptgemeldet waren.

Neo-Hausherr Johannes Edelsbacher ließ eine umfangreiche profil-Anfrage unbeantwortet. Anwalt und Stadtrat Benedikt König sowie die Griffin Trust AG verwiesen auf berufliche Verschwiegenheitspflichten. König betonte allgemein, sich in seinem beruflichen Handeln „stets an die gesetzlichen und standesrechtlichen Vorschriften gehalten“ zu haben und diese auch weiterhin zu tun. Ähnlich das Treuhand-Unternehmen Griffin Trust, das nach wie vor als Mitgesellschafterin bei der Burgau GmbH eingetragen ist: „Ganz allgemein möchten wir jedoch ausdrücklich festhalten, dass wir im Rahmen unserer Tätigkeiten sämtliche gesetzlichen und standesrechtlichen Verpflichtungen – dies beinhaltet natürlich auch Sanktionsbestimmungen und Steuerinformationsaustauschgesetze – genauestens einhalten und befolgen; dies gilt uneingeschränkt sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft. Diese Überzeugung haben wir, weil wir in Liechtenstein den weltweit strengsten Kontrollmechanismen in der Treuhandbranche unterliegen und weil wir, wie alle unsere Berufskollegen in Liechtenstein, jährlich von unseren Aufsichtsbehörden (unter anderem Finanzmarktaufsicht, Financial Intelligence Unit und Steuerverwaltung) auf Einhaltung der Gesetze geprüft werden.“

Kein Schlag ins Wasser

Nun stehe ich also vor der Einfahrt zur Villa und nichts rührt sich. War das alles ein teurer Schlag ins Wasser? Nicht unbedingt. Die Recherchen haben eine grundlegende Lücke im österreichischen System der Sanktionsdurchsetzung zutage gefördert. Außerdem haben sie weitere interessante Informationen über die Familie Shuvalov und ihre Österreich-Connection ans Tageslicht gebracht.

Und es hat sich dann auch noch ein interessanter Nebenaspekt ergeben: profil-Informationen zufolge, sollte im Vorjahr auch noch die letzte Verbindung zwischen dem „Waldschlössl“ und der bisherigen Liechtenstein-Struktur gekappt werden. Die Griffin Trust AG, die einen kleinen Teil der Anteile an der Burgau GmbH hielt, sollte ihre Anteile an die Dr. Edelsbacher Gesellschaft m.b.H. abtreten. Doch die Eintragung scheiterte – zumindest vorerst – am Handelsgericht Wien. Inhaltlich geht es dabei nicht um die Sanktionsthematik, sondern um die Frage, ob ein liechtensteinischer Rechtsanwalt und Notar, der gleichzeitig auch als Anwalt in Österreich tätig ist, eine bestimmte Beurkundung rechtswirksam vornehmen kann. Das Handelsgericht lehnte da ab und erhielt in der Folge auch vor dem Oberlandesgericht Wien Recht. Die Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig – nach einem sogenannten Revisionsrekurs liegt der Fall nun beim OGH.

Liechtenstein-Konnex sollte ganz gekappt werden

Auch wenn dies in keinem direkten Konnex zu meinem Antrag auf Akteneinsicht steht: Möglicherweise hat mein Auftreten doch dazu geführt, dass das Handelsgericht Wien den Vorgängen bei der Burgau GmbH ein stärkeres Augenmerk schenkte. Im Juli 2024 haben profil-Anwalt Michael Borsky und ich im Rahmen unseres eigenen Rekurses einige der Shuvalov-Connections detailliert dargelegt. Im August 2024 lehnte dann das Gericht die Eintragung jenes Gesellschafterwechsels ab, durch welche die Liechtenstein-Struktur völlig aus dem Firmenbuch verschwunden wäre. Möglicherweise ein reiner Zufall. Sollten sich die Sanktionsbehörden aber doch noch dazu bemüßigt fühlen, einen Blick auf die Angelegenheit zu werfen, wäre es jetzt noch nicht zu spät.

Tröstlich stimmt mich auch, dass zumindest Österreichs Banken eine kleine Lücke in ihrem System geschlossen haben – in diesem Fall im Bereich der Geldwäsche-Prävention: Es ist mir nicht gelungen, meine knapp 1.400 Euro per Bar-Überweisung nach Liechtenstein zu schicken. Ohne Kontoverbindung bei der überweisenden Bank geht das heutzutage nicht mehr. Ich habe es also letztlich gemacht wie die großen Oligarchen, die nicht selbst aufscheinen wollen – per Anwalt.

Mein Arbeitgeber hat mir den Betrag übrigens postwendend ersetzt. Schließlich habe ich – anders als vom Handelsgericht absurderweise festgestellt – nicht als „Privatperson“ agiert. Sondern als Journalist von profil im öffentlichen Interesse.

Stefan Melichar

ist Chefreporter bei profil. Der Investigativ- und Wirtschaftsjournalist ist Mitglied beim International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2022 wurde er mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.