Alter Meister: Arnulf Rainer feiert seinen 95. Geburtstag

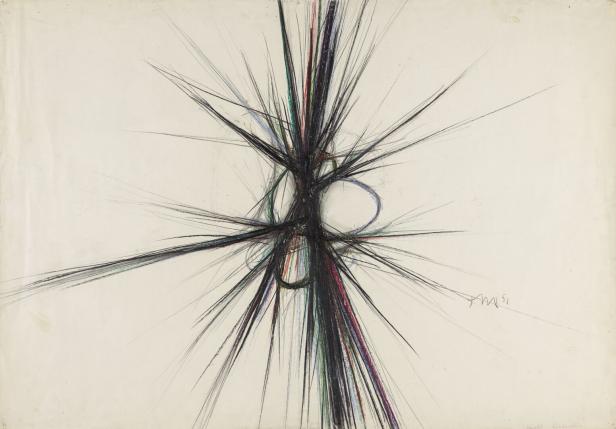

Ich male nicht, sondern ich bemale, übermale oder zermale“, erklärte Arnulf Rainer in den frühen 1970er-Jahren lakonisch. Fortführung, Eingriff und Auslöschung definieren Rainers Kunst. Er rückt den Bildern buchstäblich zu Leibe, verwandelt und belebt sie, indem er sie attackiert und zu zerstören scheint. Im Pantheon der Austro-Gegenwartskunst besetzt Rainer längst einen Ehrenplatz. Demnächst, am 8. Dezember, wird er, der in einflussreichen Kunst-Rankings – neben Valie Export, Erwin Wurm und Heimo Zobernig – seit Jahrzehnten zu Österreichs bedeutendsten lebenden Künstlern gezählt wird, 95 Jahre alt sein.

Mitten hinein in die Weltwirtschaftskrise und ein sich politisch verfinsterndes Europa wurde Arnulf Rainer geboren, in Baden bei Wien, 1929, wenige Wochen nach dem Schwarzen Freitag (und nur einen Monat nach Eröffnung des Museum of Modern Art in New York). Als Schüler zog er nach Kärnten um, wo er die zehn Jahre ältere Maria Lassnig kennenlernte, sich mit ihr liierte. Über die Kulturarbeit der Besatzungsmächte, das British Council und ein französisches Kulturinstitut etwa, habe er sich weitergebildet, sagte Rainer 2014 in einem profil-Interview. „Und ich war dazu verurteilt, Künstler zu werden.“

Verweigerung und Ablehnung

Der junge Maler habe von Anfang an „eine Politik der Verweigerung und Ablehnung“ verfolgt, hieß es 1989 in der „New York Times“ anlässlich einer Rainer-Retrospektive im Guggenheim Museum. Tatsächlich hielt er es an den beiden Kunsthochschulen, an denen er nach dem Krieg studieren wollte, nur jeweils Stunden aus. 1951, als die erste Ausstellung des Wiener Künstlerkollektivs „Hundsgruppe“ eröffnet wurde, das er mitbegründet hatte, kam es zum Eklat. Rainer habe die Eröffnungsrede seines Kollegen Ernst Fuchs unterbrochen, berichtete der Künstler Wolfgang Kudrnofsky, indem er „wie ein Krokodil im Kasperltheater, in seinen Händen Hammer und Säge“ aufgetaucht sei. Den Gästen habe er zugerufen: „Wir scheißen auf euch! Ihr seid alle Arschlöcher! Ihr mit eurer verrotteten Kulturauffassung!“

Die Regisseurin Anja Salomonowitz hat diese Szene in ihrem unorthodoxen Maria-Lassnig-Film „Mit einem Tiger schlafen“ unlängst nachgestellt – und den jungen Rainer mit dem damals 16-jährigen Singer-Songwriter Oskar Haag besetzt. Mit Maria Lassnig, die sich selbst einmal als die „wohlmeinende nurse an seiner künstlerischen Wiege“ bezeichnete, reiste er 1951 nach Paris. Dort entdeckten sie Action Painting, Informel und Tachismus, pilgerten auch zu André Breton, dem Cheftheoretiker des Surrealismus. Die Begegnung verlief ernüchternd: Im Hause Breton sei „alles sehr bürgerlich“ gewesen, der Mann selbst „weit davon entfernt, ein Bohémien zu sein“, erinnert sich Rainer.

Die frühen 1950er-Jahre waren Arnulf Rainers Sturm- und Drang-Epoche, auch wenn es von außen anders gewirkt haben muss: Er habe „tagelang im deformierten Untermietzimmer“ gezeichnet, „ohne aus dem Bett aufzustehen, dabei atonale Töne von sich gebend, während die Zeichnungen immer schwärzer und schwärzer wurden“, erzählte Lassnig einst über Arnulf Rainers erste Künstlerjahre. Er experimentierte bald auch mit der Malerei, malte blind oder auf Drogen, mit den Füßen oder den bloßen Fingern, wälzte sich farbbeschmiert über Leinwände. Er griff die Bilder an, bearbeitete Totenmasken und Fotos eigener Grimassen. „Die Götter besuchen einen vor allem im Rausch“, notierte Rainer 1968. „Man hat dann eine größere Sensibilität, größere Gedankensprünge.“ Die Art-Brut-Künstler in Gugging waren Rainer folgerichtig nah.

Mit Anfang 20 habe er, wie er profil erzählte, als Nebenerwerb mit Jugendstilobjekten und „Bauernklumpert“ gehandelt. „Ich machte Atelierpartys, und die Menschen dachten, sie müssten dankbar sein und irgendwas kaufen.“ Insofern streifte Rainer oft über Flohmärkte, wo er auch alte Bilder kaufte, „die billiger als neue Leinwände waren. So kam ich dazu, Sujets zu übermalen – Seestücke und Frauenköpfe oder Akte waren mir am liebsten.“ Hinter seinen Übermalungen stecke also „keine Philosophie, kein Manifest, nichts Ideologisches“. Aber die Entscheidung, Künstler zu werden, war einst alternativlos: „Für einen bürgerlichen Beruf hätte ich keine Kraft gehabt.“