Auf dem Schwertberger Marktplatz, wenige Kilometer von Mauthausen entfernt, verkündete in der Früh ein Volkssturmkommandant, alle Geflohenen müssten erschossen werden. Acht Überlebende sind namentlich bekannt; von vier weiteren Männern nimmt man an, dass sie die Flucht überstanden haben könnten.

„Sirenengeheul überall, mit Lautsprechern sind die Truppen durch die Ortschaften gefahren“, erinnert sich Anna Hackl. „Lauter Schwerverbrecher seien entflohen, schrien sie, alle müssten erschlagen, erschossen werden. Wehe, wenn jemand Kleidung und Essen hergibt! Schrecklich und schade war, dass die Zivilbevölkerung bei der Menschenjagd derart mitgemacht hat.“

Der Gemischtwarenhändler von Schwertberg geriet über die Festnahme der Russen derart in Rage, dass er die Wehrlosen eigenhändig erschoss. Es heißt, er habe später zu seiner Frau gesagt, sie könne auf ihn stolz sein.

Hass und Hoffnung

Anna Hackls Geschichte erzählt von Menschenhatz und Mitmenschlichkeit, Hass und Hoffnung, Fürsorge und Faustrecht, Verrohung und der Sehnsucht nach Vorbildern. Es erscheint gerade in diesen Tagen, da die rechtsnationale FPÖ bald eine Regierung anführen könnte, wichtig, Hackl zu besuchen, deren Geschichte in eine Zeit zurückführt, als jeder des anderen Feind und keinem Menschen zu trauen war. Als ein Mühlviertler Hausschuhmacher in den Februartagen 1945 einem im Heu versteckten Flüchtling aus Block 20 in den Kopf schoss.

Anna Hackl ist nie verstummt, sie hat nie den Mund gehalten. Sie sagt, was war. In erdigem Oberösterreichisch sagt sie, was ist. Hackl weiß genau, dass die NS-Vergangenheit dieses Landes in vielen politischen Unterströmungen noch immer eine Rolle spielt. Man ist, wenn sie ihre Geschichte erzählt, mittendrin im Jetzt. Seinerzeit, sagt Hackl, seien auch viele Menschen verblendet gewesen.

Michail und Nikolaj retteten sich am Morgen des 2. Februar auf den Heuboden der Langthalers, Winden Nr. 29, in jenes Haus, das Anna Hackl bis heute bewohnt. Der Herrgott habe sie an jenem Tag, dem Bauernfeiertag St. Blasius, beim Schopf gepackt, sagt Hackl, damals ein Mädchen von dreizehneinhalb Jahren. Womöglich sandte der Herr im Himmel jenes leise Pochen, das ihr Leben veränderte.

„Gegen halb sieben in der Früh klopfte es an der hinteren Tür. Da steht einer draußen in froststarrer Winterkälte, einen Hut tief in die Stirn gezogen, eingehüllt in eine zerschlissene Decke, ein Paar zu große Schuhe an den Füßen. Nie haben wir herausbekommen, woher er die Kleidung hatte. Er sei Dolmetscher und komme aus Linz, sagte er zur Mutter. Die nahm ihn an der Hand und antwortete, sie wisse, wer er sei, auch sie habe Kinder im Krieg – und er eine Mutter, die auf ihn in Russland warte.“ Noch heute nennt Anna Hackl die beiden Überlebenden nur bei deren Vornamen, als seien sie ihre Brüder. Die Langthalers waren eine große Familie. Neun Kinder. Drei Töchter und sechs Söhne. Theresia, Hans, Franz, Karl, Lois, Maria, Alfred, Josef und Anna. Michail Rybčinskij war damals 30, Nikolaj Cemkalo 22 Jahre alt.

Februarschatten

Anfang 1995 kam Andreas Grubers Film „Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen“ in die Kinos, der die Rettungsaktion der Familie Langthaler (im Film die „Karners“) nachzeichnete. Jahrzehntelang waren die Ereignisse in Oberösterreich verdrängt und verschwiegen worden; die Schriftstellerin Elisabeth Reichart war eine der wenigen, die sich in ihrem Roman „Februarschatten“ (1984) an das Thema heranwagte.

Der Film „Hasenjagd“ war für Hackl der Wendepunkt. „Die Dinge explodierten.“ Seit jener Zeit hat sie viele Schulen besucht, um vom Damals zu erzählen, allein im vergangenen Jahr sind in ihrem Kalender 66 Termine eingetragen. Lange Zeit zeigte sie den Schülern Fotos aus dem Familienalbum, irgendwann benutzte sie CDs und USB-Sticks. Hackl brachte Generationen von Schülerinnen und Schülern ihre Geschichte nahe.

Der Historiker Matthias Kaltenbrunner schloss 2012 mit seinem Buch „Flucht aus dem Todesblock“ eine klaffende historische Lücke. „Tatsächlich waren die Ereignisse nach dem Ausbruch im Februar 1945 ein Massaker an wehrlosen Menschen, dem eine präzedenzlose Menschenjagd vorangegangen war“, schreibt Kaltenbrunner: „Insofern wäre die Bezeichnung ,Mühlviertler Menschenjagd‘ oder ,Mühlviertler Massaker‘ adäquat.“ Michail und Nikolaj, die beiden russischen Geflüchteten aus Mauthausen, denen die Langthalers Unterschlupf gewährten, waren wie ihre 500 Mitgefangenen sogenannte K-Häftlinge, benannt nach dem „Kugel-Erlass“ der SS von März 1944, einer von langer Hand geplanten Mordaktion an russischen Inhaftierten.

Anna Hackl ist eine lebendige Erzählerin. Man hört ihr gebannt zu. Sie erinnert sich: „Viele Russen wurden erstochen und erschlagen und erschossen. Meine Schwester Maria sah auf dem Nachhauseweg von der Kirche, an einem Tag mit viel Neuschnee, Tote auf der Straße, die Füße zusammengebunden, von Pferden gezogen. Die Straße, sagte sie bei uns in der Stube, sei eine Blutstraße gewesen.“ Man könnte meinen, Hackl habe als Kind jedes Bild des Grauens gesehen. Das Blut, das rote Streifen ins Weiß färbt, verschlägt ihr noch nach Jahrzehnten die Sprache.

Die ständige Angst, in den Februartagen 1945 entdeckt zu werden. Wären die Langthalers aufgeflogen, hätte man sie noch am letzten Kriegstag nach Mauthausen geschickt, sagt Hackl. „Mich hat die ganze Familie gefürchtet, weil ich jeden Tag in die Schule musste. Ich lernte damals aber schnell, dass ich nichts sagen darf, dass es ums Leben geht.“

Eingefrorene Gesichter

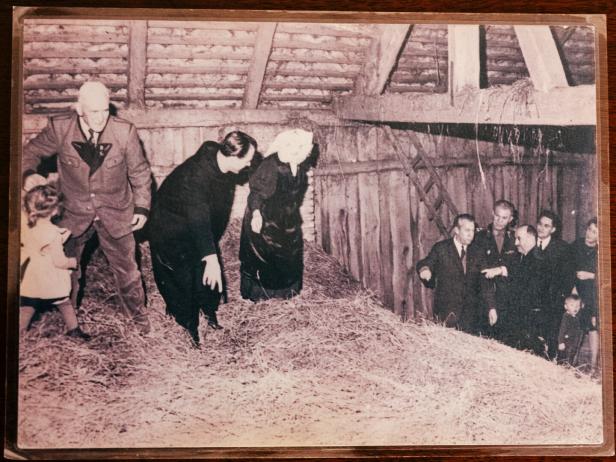

Mai 1945. Am ersten Sonntag nach der Befreiung ging die Familie Langthaler nach dem Gottesdienst zum Fotografen Beyerl nach Schwertberg, nach zweieinhalb Monaten des Verbergens und Verheimlichens. Anna Hackl deutet auf das laminierte Foto vor ihr auf dem Tisch mit der hellen Tischdecke, auf dem Mutter Maria, Vater Josef, Sohn Alfred, die Töchter Maria und Anna gemeinsam mit Michail und Nikolaj zu sehen sind. Eingefrorene Gesichter für den Fotografen, und das nicht allein deshalb, weil man sich damals auf Fotos kein Lächeln erlaubte.

Noch ein Foto. Die russische Delegation, lange nach dem Krieg auf dem Heuboden der Langthalers, wo Michail und Nikolaj überlebten. Die Fotos auf dem Wohnzimmertisch sind die stummen Zeugen der Zeit, die Menschen auf den Bildern sind tot. Suchte man einen Ort, an dem sich Geschichte dennoch lebendig erhalten hat, man fände ihn in Anna Hackls Wohnzimmer, in dem vor 80 Jahren noch Michail und Nikolaj saßen, in dem heute Ehrenurkunden die Wände pflastern. Eine Krippe verlängert die Weihnachtszeit bis in den Februar hinein.

Es dauerte 19 Jahre, bis sich Michail und Nikolaj 1964 wieder bei den Langthalers meldeten. In Winden gingen sie davon aus, dass beide früh gestorben waren. Mitte der 1960er-Jahre interviewte ein Journalist der russischen Zeitung „TASS“ Mutter Langthaler. „Die Überschrift des Artikels lautete: ,Österreichische Mutter sucht ihre Söhne!‘“, erinnert sich Anna Hackl. „14 Tage später traf ein Telegramm in der Zeitungsredaktion ein: ,Wir leben, wir sind glücklich und gesund. Es gibt bald ein Wiedersehen! Michail und Nikolaj.‘“

Mutter Langthaler flog mit 80 nach Russland. Ihr erster Urlaub, ihre erste Flugreise. Anna Hackl verpachtete 1991 ihre Landwirtschaft und reiste im Jahr darauf Richtung Sowjetunion. Michail arbeitete als Speisedirektor in Betrieben, Nikolaj als Dreher in einer Lokfabrik. Nikolaj starb 2001, Michail 2008 mit 93 Jahren. Im letzten Telefonat mit Anna Hackl sagte er: „Ach, Anna, meine Beine werden müde. 93 Jahre und Mauthausen, das ist schwer.“

Vor vielen Schulklassen fand Anna Hackl solche oder so ähnliche Worte: „Ich erzähle euch keine schöne Geschichte, vielmehr eine grauenhafte; aber ich will euch alles erzählen, damit ihr seht, welch Glück ich hatte, heute hier bei euch sitzen zu dürfen.“ Am Ende ihrer Geschichte steht bis heute die Aufforderung: „Seid wachsam und vorsichtig.“