Der Exil-Iraner Mohammad Rasoulof beschert dem Festival in Cannes ein großes Finale

Vor zehn Tagen wurden die 77. Filmfestspiele in Cannes eröffnet, nun neigen sie sich ihrem großen Finale entgegen. Am Samstagabend werden die Preise verliehen, und das Rennen um die Goldene Palme, neben dem Oscar die wohl bedeutendste Filmauszeichnung überhaupt, hat in seinem Finale noch einen klaren Favoriten erhalten. Denn der iranische Filmemacher und Dissident Mohammad Rasoulof, 51, der sich vor wenigen Tagen erst durch seine Flucht nach Europa einer achtjährigen Haftstrafe entzogen hat, erhebt in seinem neuen, fast dreistündigen Werk, das den lyrischen Titel „The Seed of the Sacred Fig“ trägt, bittere Anklage gegen ein Regime, das sich über die Körper und Psychen des Volkes brutal hinwegsetzt.

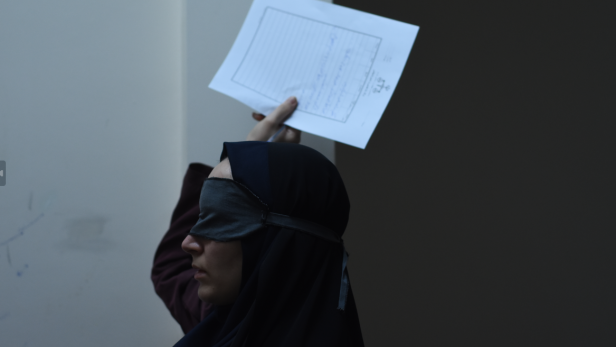

Rasoulofs Film ist als Familiengeschichte konstruiert: Ein Untersuchungsbeamter der iranischen Behörden kriegt es mit dem Widerstand seiner beiden Töchter zu tun, die in die mutigen Revolten der Frauen und Mädchen in Teheran geraten. Seine Frau stützt zunächst noch seine Linientreue, beginnt aber ebenfalls bald an der Legitimität der Staatsräson ihres Mannes zu zweifeln. Rasoulof konstruiert ein Drama, nah am Thriller gebaut und klug kristallisiert in den Zerwürfnissen einer Familie, in der die Logik der Behörden auf den Freiheitsdrang junger Frauen trifft. In „The Seed of the Sacred Fig“ ist viel Archivmaterial, sind TV-Splitter und Handyvideos von den mörderischen Reaktionen der iranischen Regierung auf eine protestierende Bevölkerung zu sehen: ein wohlgesetzter, auch inszenatorisch straff geführter Schlag gegen den Autoritarismus. Die Jury wird diesem Film ihren Hauptpreis, die Goldene Palme kaum verweigern können.

Viel Kunstgewerbe

In welche Richtungen die mehrheitlich weiblich besetzte Jury unter der Ägide ihrer Präsidentin Greta Gerwig sich bewegen wird, ist aber unklar: Wird die amerikanische „Barbie“-Regisseurin dafür votieren, neben Rasoulof auch einen der kommerzielleren Beiträge auszuzeichnen, von denen es im diesjährigen Wettbewerb nicht wenige gab? Oder werden sie und ihr Gremium sich für eines der spröderen Artefakte, für einen der klassischeren Arthouse-Filme entscheiden?

In einem insgesamt zwiespältigen Wettbewerbsprogramm, in dem sich erstaunlich viel Kunstgewerbe (von Paolo Sorrentinos Postkartenkitsch-Geplänkel „Parthenope“ bis zu dem klinisch glatten Body-Horrorfilm „The Substance“ und dem überproduzierten französischen Gangster.- und Liebesfilm „Beating Hearts" von Gilles Lellouche) sowie groteske Kunstanstrengungen wie „The Girl with the Needle“ (Regie: Magnus von Horn) oder Francis Ford Coppolas „Megalopolis“ fanden, geriet auch der neue Filme des griechischen Regiemeisters Yorgos Lanthimos („Poor Things“) zu einer herben Enttäuschung: „Kinds of Kindness“ schwelgt in Zynismus und Wohlgefallen am eigenen Einfallsreichtum, an misanthropen Planspielen, die allesamt ins Leere führen.

Genre-Wagnisse

Zu den Außenseiter-Favoriten gehörten zwei introvertierte, in sich selbst ruhende Alltagsdramen aus Indien und China. Die junge, aus Mumbai stammende Filmemacherin Payal Kapadia lässt in „All We Imagine As Light“ zwei Frauen auf der Suche nach einem Rückzugsort durch die Stadt irren. Und der chinesische Auteur Jia Zhang-ke legte mit „Caught by the Tides“ eine Zwischenbilanz seines gut 25-jährigen Schaffens vor, das sich stets mit den Traditionen und der radikalen industriellen Veränderung seiner Heimat befasst hat. Auch dem Portugiesen Miguel Gomes gelang mit „Grand Tour“ ein weiteres kleines Juwel, ein historisches Studio-Drama in Schwarzweiß, eine Reise quer durch Südostasien.

Der Franzose Jacques Audiard hat mit „Emilia Pérez“ das wohl größte Genre-Wagnis eingebracht: Sein Film ist als – von dem französischen Duo Camille & Clément Ducol komponiertes – Musical vor dem Hintergrund mexikanischer Drogenbandenkriege mit feministischer Schlagseite konzipiert; die charismatische spanische Trans-Schauspielerin Karla Sofía Gascón agiert hier, neben „Avatar“- und Marvel-Heldin Zoé Saldana sowie Ex-Teen-Star Selena Gomez, als geläuterte Patchwork-Familienchefin, die von ihrer Kartell-Vergangenheit eingeholt wird. Man muss gesehen und gehört haben, wie explosiv dieses Musikdrama in Szene gesetzt wurde, wie sicher Audiard mit visuellen Ideen jongliert und wie furios Produktion und Arrangements der Songs klingen. Ein erstklassiges Kino-Soundsystem ist im Fall von „Emilia Pérez“ allerdings unerlässlich.

Eine ebenso mitreißende, auch hochkomische Fabel hat der Amerikaner Sean Baker („The Florida Project“; „Red Rocket“) vorgelegt, nur viel weniger Budget dafür benötigt: „Anora“ erzählt von der amourösen Verstrickung einer jungen Sexarbeiterin (Mikey Madison) mit einem russischen Oligarchensohn, der ihr das Blaue vom Himmel verspricht und das Geld seines Vaters in anhaltender Partylaune mit vollen Händen verprasst. Als die beiden aus einer Laune heraus heiraten, ruft dies die Schergen des Oligarchen auf den Plan, die alles daran setzen, die Ehe zu annullieren. Bakers Trick ist der Verzicht auf die – in solchen Sozialdramen meist obligatorische – physische Gewalt: Das eher tollpatschige Trio, das dem jungen Paar zusetzt, setzt auf Hektik, Sachbeschädigung und Geschrei, und das Gezerre um die junge Frau führt quer durch Las Vegas und Brooklyns Brighton Beach. Die wohl entwaffnendste Comedy des Wettbewerbs 2024.

Zuletzt muss hier noch David Cronenbergs sehr persönliches Spätwerk „The Shrouds“ Erwähnung finden, das sich um einen High-Tech-Friedhofsdesigner (Vincent Cassel) dreht, der die Verwesungsprozesse seiner verstorbenen Frau (Diane Kruger) per hochauflösender Kameras im Leichentuch überwachen lässt, um auch daran noch teilzuhaben: ein makabres Stück Outsider-Art, dessen einsame Klasse mit dem Rest des Filmangebots in Cannes nicht in Einklang zu bringen ist.