Ein Getriebener: Eine Wiener Werkschau beleuchtet das wilde Schaffen Ludwig Wüsts

Die Filme, die Ludwig Wüst seit 2002 in hoher Schlagzahl vorlegt, haben etwas Obskures, nicht selten auch Irritierendes. Sie sind obskur im eigentlichen Sinn des Begriffs: dunkel und oft undurchdringlich. In ihnen wird, in den Grauzonen zwischen Dokumentarismus und Fiktion, auf konzeptuelle Weise Existenzielles verhandelt, in ihnen zeigen die Menschen, was ihnen zusetzt: ihre Wunden, ihre – bisweilen destruktive – Energie, ihre Abgründe. Für Wüst, 59, ist es selbstverständlich, dass in einem Film wie seinem jüngsten, dem Episodenwerk „#Love“, die Liebe mit Missbrauch, Betrug und Suizid in direkter Verbindung steht.

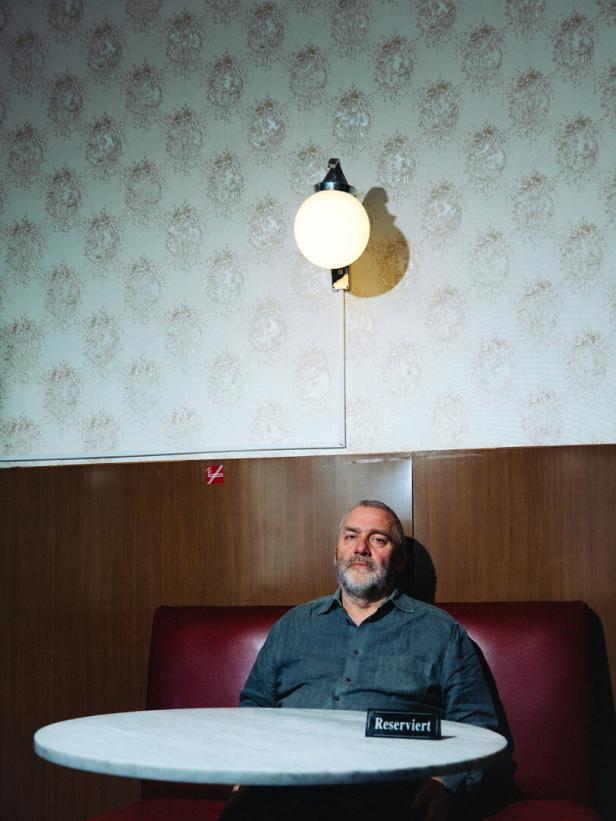

Eine extensive Wüst-Werkschau hat, auf Initiative des Filmarchivs, soeben im Wiener Metro-Kino begonnen. Bis 1. Mai wird sie zu besuchen sein, der Regisseur wird an fast allen Abenden anwesend sein, um sich allfälligen Diskussionen zu stellen. Die Beobachtung übrigens, seine Filme wirkten düster, gar pessimistisch, weist Wüst im profil-Gespräch im Wiener Café Heumarkt zurück. Dunkel seien sie wohl, aber düster? Niemals. „Ich stelle nur dar, was ich sehe. Es ist, wie es ist, und ich bewerte es nicht.“ Insofern könne seine Erzählhaltung gar nicht pessimistisch sein. Er suche, im Gegenteil, mit jedem Werk nur „das versöhnende Moment“. Allerdings: „Meine Filme haben mitunter scharfe Kanten.“

Kreativer Widerstand

Maja Savić ist seit 2014 die Produzentin an Wüsts Seite. Sie denkt und entwickelt die Stoffe, an denen er laboriert, mit, bringt den Filmemacher bisweilen auch zur Räson – und sorgt anschließend für die Vorarbeit zur Finanzierung der Produktionen. Nicht an allen Filmen arbeitet sie mit, aber „meist finden wir einen gemeinsamen Nenner“, lacht Savić – und Wüst ergänzt, dass er bei Soloprojekten eben das Vertrauen seiner Produzentin genieße, diese „im Alleingang durchzuziehen“. Sie stelle ihn „in Frage“, das sei ein „auch schmerzhafter Prozess“. Aber den kreativen Widerstand, den ihm seine Produzentin – genau wie sein langjähriger Kameramann Klemens Koscher – entgegenbringe, brauche er.

Was Wüst und Savić in den elf Jahren gemeinsamer Arbeit schon geschafft haben, ist stattlich: ein „Heimatfilm“ (2016), der sich durch Themen wie Unbehaustheit, Erinnerung und Abstammung assoziiert; das stille Road-Movie „Aufbruch“ (2018), vielleicht Wüsts zugänglichster Film; ein Waldspaziergang als Traumabearbeitung in „I am Here“ (2023), das finstere Identitätskaleidoskop „#Love“ (2024). Auch zwei Theaterarbeiten hat man gemeinsam realisiert – „Fräulein Julie“ 2019 am Grazer Schauspielhaus und „Nathan 575“, frei nach Lessing, 2022 in St. Pölten. Und weil Ludwig Wüst stets ein halbes Dutzend Filmprojekte gleichzeitig vorbereitet, steht bereits vieles in Aussicht. „Jeder Film ist für uns ein Neubeginn“, meint Wüst. Die Arbeiten seien dementsprechend unterschiedlich. „Ich neige dazu, meine Filme immer wieder zu hinterfragen, sie auseinanderzunehmen, umzuschneiden, teilweise neu zu drehen.“