Es wird einsam: Zwei starke neue Filme aus Österreich – „Perla“ und „Alarm“

Alexandra Makarovás emotional mitreißende Charakterstudie „Perla“ berichtet von einer zwischen den Welten Verlorenen, von einer Künstlerin im Exil, die ihrer Vergangenheit nicht entgehen kann. Eine nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 Geflohene erhält in Wien 1981 einen Anruf: Der Vater ihrer Tochter, lange inhaftiert, gibt an, todkrank zu sein, und bittet darum, sein Kind noch kennenlernen zu dürfen. So macht sich die Titelheldin, differenziert dargestellt von der Slowakin Rebeka Poláková, mit Tochter (Carmen Diego) und Ehemann (Simon Schwarz) auf die gefährliche Reise zurück in die tschechische Diktatur, zurück auch an die Seite eines einst Geliebten. „Perla“ ist weniger die Geschichte einer Flucht als das Drama einer Rückkehr.

Die Regisseurin nimmt auch Autobiografisches auf, lässt sich von den Lebensgeschichten ihrer Großmutter und ihrer Mutter – Saša Makarová ist eine renommierte Malerin – inspirieren, bearbeitet damit transgenerationale Traumata ihrer Familie. Die Ambivalenz der Figuren ist erstaunlich, die filmische Form sehr klassisch. Das Konzept der Mutterschaft wird in „Perla“ verhandelt – die Kluft, die zwischen Idealisierung und Wirklichkeit dessen, was es bedeutet, für ein Kind verantwortlich zu sein, klafft.

Mit den Preisen für das beste Szenenbild (Klaudia Kiczak) und das beste Kostüm (Monika Buttinger) wurde „Perla“ bei der Grazer Diagonale bedacht: Tatsächlich gehört die stilistische Präzision in der Erschaffung der versunkenen, zwischen Ost und West gespaltenen Welt von 1981 zu den Stärken dieser welt- und geschlechterpolitisch so wachen Inszenierung.

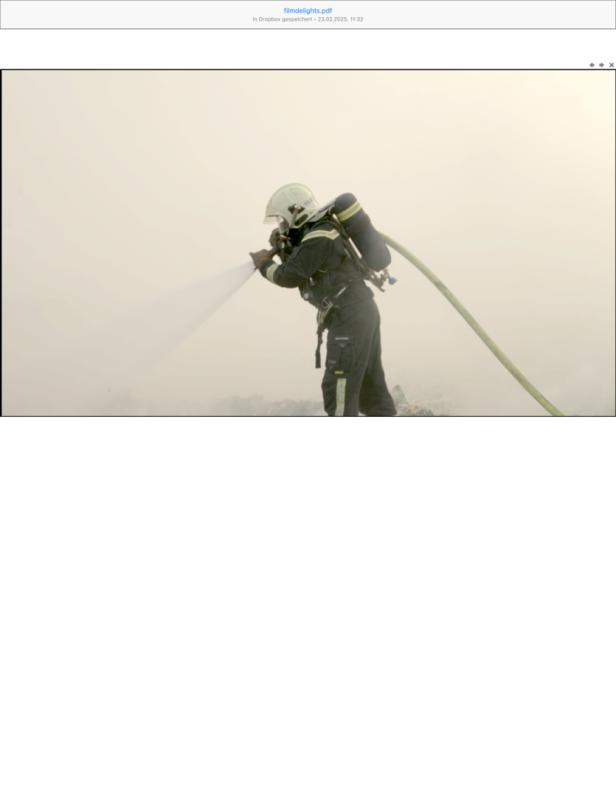

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt mag dagegen kein allzu glamouröses Filmthema sein, Judith Zdesars Dokumentarfilm „Alarm“ findet darin dennoch erstaunlich viel Berichtenswertes – dramatische und tragische Momente, Einsätze bei Autobahnkarambolagen, Hausbränden und einsamen Todesfällen. „Alarm“ ist immersiv, der filmische Blick stets mittendrin: Zdesar arbeitet mit Body- und Firecams, sogar mit einer Unterwasserkamera. Die Erzählung, die auch um psychische Belastungen und all die leere Wartezeit zwischen den Einsätzen kreist, endet mit einem Song von Soap&Skin, einer melancholischen Version von Janis Ians „Stars“: Es wird einsam, heißt es darin, wenn niemand da ist, mit dem man etwas teilen kann.