Geist & Körper: In memoriam Anna Brus, 1943–2025

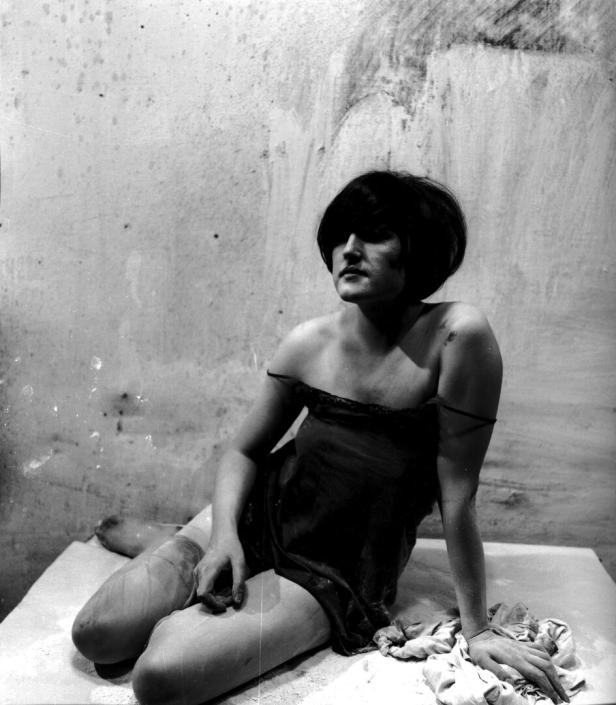

Im Spätherbst 1964 führt Günter Brus in Otto Muehls Wiener Wohnatelier an der Oberen Augartenstraße seine erste Aktion durch. Sie ist mit dem kroatischen Vornamen seiner Frau betitelt: „Ana“. Die 21-jährige Anna Brus steht – neben dem Künstler, einem Fahrrad, einer Leiter und einem Tisch – im Zentrum, ihr nackter Körper wird mit weißer und schwarzer Farbe bemalt. Der Filmemacher Kurt Kren dokumentiert das Geschehen im stummen Einzelbildverfahren, in Zeitraffer.

Als „Model“ des Künstlers wird Anna Brus in einschlägigen Geschichten des Wiener Aktionismus gern bezeichnet – das zeigt auch, wie systematisch Frauen noch bis Ende des 20. Jahrhunderts aus der Kunstgeschichte geschrieben wurden. Anni Brus, wie sie genannt wurde, war ihrem Mann weit mehr als ein Modell und eben keine „Muse“, sondern eine Partnerin auf Augenhöhe: couragiert, durchsetzungsfähig, kreativ. Als Künstlerin wollte sie sich dennoch nicht sehen: Das Wort, meinte sie noch in höherem Alter, wolle sie nicht in Anspruch nehmen. „Sagen wir so: Ich war eine gute Mitarbeiterin der Aktionisten.“ Am Freitag vergangener Woche ist Anna Brus, die an zentralen Aktionen ihres Ehemanns auch planerisch beteiligt war, im 82. Lebensjahr, keine 14 Monate nach ihrem Mann, in Graz gestorben.

„Strangulation“ und „Zerreißprobe“

Die gebürtige Kroatin, ursprünglich Ana Steiner, die in der Steiermark aufwuchs, gestaltete in den 1960er-Jahren nicht nur fünf Performances ihres Mannes mit (neben „Ana“ auch „Transfusion“ und „Silber“, 1965; hochschwanger trat sie in „Osmose, Pullover, Einatmen – Ausatmen“, 1967 auf; „Strangulation“, 1968); sie nahm auch an Aktionen Rudolf Schwarzkoglers und des späteren Missbrauchstäters Otto Muehl teil. Julia Moebus-Puck, Direktorin des Wiener Aktionismus-Museums, sieht in Anni Brus ein Beispiel für emanzipatorische Kunstarbeit: Für viele Frauen sei die Teilnahme an radikaler Kunst „etwas Befreiendes“ gewesen. „Sie war wahnsinnig mutig. Frauen hatten damals ja viel mehr zu verlieren als die Männer.“

Nach dem Skandal der Uni-Aktion „Kunst und Revolution“ in Wien 1968 wurde der Hass der Öffentlichkeit zu groß. 1969 floh Anna Brus mit ihrem Mann und ihrer gemeinsamen Tochter Diana aus Wien nach Westberlin. „Was haben wir da angerichtet?“, habe sie sich gefragt, so erzählte Anna Brus 2018 in einem „Standard“-Interview mit Colette M. Schmidt: „Unsere frühen Aktionen waren ja nicht politisch geprägt, es ging um eine Erweiterung des Kunstbegriffs weg von der Leinwand, hin zum Körper.“ Ihren immer selbstdestruktiver agierenden Mann drohte sie nach dessen Aktion „Zerreißprobe“ zu verlassen, er beendete seine Performance-Arbeit, konzentrierte sich auf seine Bilddichtungen. 1979 kehrten sie zurück nach Österreich, nach Graz, wo man „wie in einer Postkarte“ (Anna Brus) lebte.

So gewalttätig sie bisweilen aussehen sollte, so sehr war diese Koexistenz in der Kunst ein Akt der Liebe. Über „Ana“ schreibt die Kunsthistorikerin Monika Faber: „Aus der anscheinend totalen Passivität des Frauenkörpers als ,Malgrund‘ wie Boden und Wand“ entwickle sich ein Verschmelzungsprozess, der sich „als fast erotische Aufeinander-Bezogenheit des bis zur Unkenntlichkeit mit Farbe verkrusteten Paares“ spiegle. Geist und Körper, Eros und Thanatos.