Wer braucht schon Männer?

Menschen, die zum Optimismus neigen, könnten auf folgende Idee kommen: Was die USA vergangene Woche in Sachen Politik verbockt haben, versuchen sie jetzt zumindest bei den Grammy Awards wiedergutzumachen. Eine Frau an der Spitze? Momentan klappt das offenbar nur in den Sphären der Popmusik einigermaßen, dort aber – und das müssen dem Genre sogar Pessimistinnen und Pessimisten zugestehen – äußerst verlässlich. Bereits 2023 waren beim wichtigsten Preis der Musikindustrie in der Kategorie „Beste Pop-Solodarbietung“ ausschließlich Künstlerinnen nominiert. Heuer ebenfalls. Das November-„Femininomenon“, eine Wortkreation der Musikerin Chappell Roan aus „feminin“ und „Phänomen“, auf das Kamala Harris’ TikTok-Account im Juli noch so hoffte, hat es am Ende also nur im popkulturellen Sinn gegeben. Warum eigentlich? Was machen Popmusiker gerade falsch – oder anders gefragt: Was machen Popmusikerinnen richtig? Und was können wir von ihnen lernen?

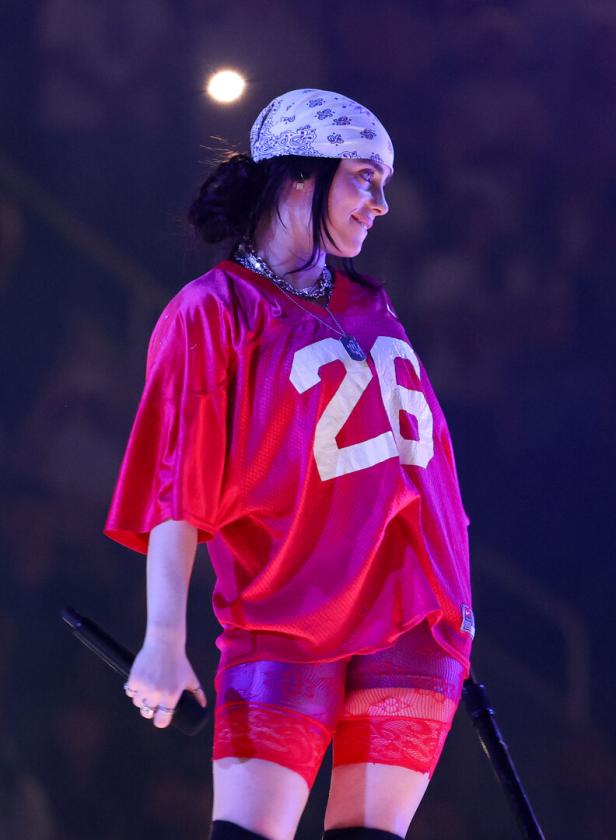

Dafür beginnt man am besten direkt bei den Grammy-Nominierten. Darunter befinden sich vertraute Showgrößen wie Beyoncé und Billie Eilish, aber auch die Newcomerinnen Chappell Roan und Sabrina Carpenter, dazu die recht nischige Hyperpop-Sängerin Charli XCX. Sie alle haben das vergangene Jahr nicht nur musikalisch, sondern vor allem gesamtgesellschaftlich geprägt. Um noch einmal kurz auf die Kampagne der demokratischen Präsidentschaftskandidatin zurückzukommen: Abseits vom „Femininomenon“ versuchte man sich dort mit Anspielungen auf den „Brat-Summer“, der nach der Veröffentlichung von Charli XCX’ Album „Brat“ („Göre“) ausgerufen wurde. Pop ist lange schon kein reines Musikereignis mehr, sondern frisst sich mit seinen Symbolen und Metaphern tief in unseren Alltag. Die primäre Zielgruppe: junge Frauen und queere Menschen.

Niemand von uns will mehr so sein wie ein Popstar, sondern Popstars wollen so sein wie wir.

Nun ließe sich einwerfen, dass das schon immer so war. Auch Madonna, Amy Winehouse und Tina Turner haben Popmusik wie Gesellschaft geprägt, standen für feministische Selbstermächtigung, wurden zu Ikonen der LGBTQIA-Community. Kreischende Fans werden heute bei Taylor-Swift-Konzerten genauso ohnmächtig wie vor 25 Jahren bei Britney Spears. Geld lässt sich mit Olivia Rodrigo gleichermaßen wie mit den Spice Girls generieren.

Verändert hat sich nicht nur jene Form der Selbstverständlichkeit, mit der junge Frauen und Mädchen ihren Platz in der Popmusik-Branche beanspruchen – und zwar ganz vorn –, sondern vor allem unser Blick auf die Art von Weiblichkeit, die sie darzustellen haben. Widersprüchlichkeit ist zugelassen, sogar erwünscht. Popmusikerinnen müssen keine unantastbaren Göttinnen mehr sein; Selbstzweifel und Angst werden nicht mehr irgendwo backstage abgegeben, sondern kommen mit auf die Bühne, am besten direkt ins Scheinwerferlicht. Niemand von uns will mehr so sein wie ein Popstar, sondern Popstars wollen so sein wie wir. Um kommerziell erfolgreich zu sein, muss sich die Masse in einem wiedererkennen. Im Guten wie im Schlechten.