Neue Alben: Slayer, Beirut, Empress Of und Bangers

Beirut: No No No (4AD)

Wichtige Lebenslektion: Man muss lernen, nein zu sagen. Wenn es sein muss, auch gleich drei Mal. Im Indiefolk zwischen Band of Horses und Megasellern wie Mumford & Sons regierte lange das Missverständnis, dass neben der Mischung aus Banjo, Mandoline, Violine und der klassischen Gitarre-Bass-Schlagzeug-Kombination nur das Überbordende, die Opulenz gewinnen kann. Der US-Band Beirut um Sänger Zach Condon wurde nicht nur die eigene Popularität suspekt (einige Tourneen wurden in der Vergangenheit abgesagt), sondern auch die Schwere der eigenen Musik. Auf „No No No“ verlässt sich das Bandkollektiv folgerichtig auf ihre Stärken und konzentriert sich auf ihre feingliedrigen Songminiaturen. Die neue Leichtigkeit steht ihnen überaus gut. (7.1/10) Ph. D.

Empress Of: Me (Terrible Records/XL Recordings)

Die vielleicht spannendste Veröffentlich des Spätsommers hört auf den Namen Empress Of und klingt nach Musik, die perfekt in den Spätherbst passen würde. Die Musikerin Lorely Rodriguez (honduranische Wurzeln, aufgewachsen in Los Angeles, umgezogen nach Brooklyn) vereint auf ihrem Album „Me“ die schönen Welten aus elektronischer Klangspielerei, Williamsburg-Indierock und Shoegaze-Versatzstücken; mäandert durch dreizehn ungehemmte Lautmalereine und skandiert im zentralen Stück: „Don't kitty, kitty cat me like I'm just your pussy!“ Wunderbar. (8.2/10) Ph. D.

Bangers: Bird (Specialist Subject Records)

Was fällt einem zu Cornwall in England ein? Prinz Charles' Frau Camilla Parker Bowles, die Herzogin von Cornwall? Vielleicht. Die schön-kitschigen Rosemunde-Pilcher-Filme? Sicherlich. Die rauen Felsen an der Küste? Unbedingt. Und was empfiehlt sich in Zukunft bei einer Fahrt durch die Halbinsel? Genau: Die klassischen old school Punk-Rock-Klänge von Bangers. Lässt sich übrigens auch gut beim gemütlichen Radfahren im Spätsommer in Wien hören. eins, zwei, drei... (6.5/10) S.W.

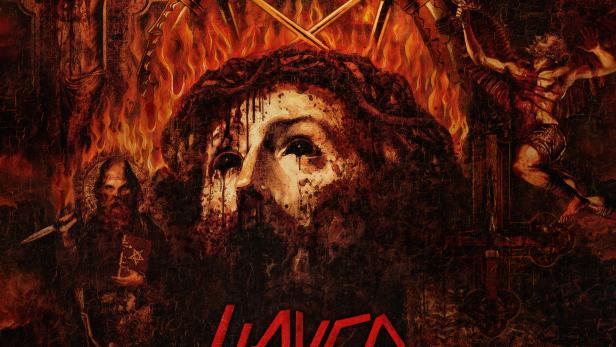

Slayer: Repentless (Nuclear Blast)

Wenn Slayer im Gefängnis spielt, wird auf jeden Fall Blut fließen. Im Video zu ihrer aktuellen Single wird der Gefangenenchor zum mordlüsternen Mob, der zuerst gegen die Wärter und dann gegen sich selbst vorgeht. Die vier graubärtigen Altherren des Metal spielen unter dem Schutz des Staatsschutzes munter weiter; Kehlen werden aufgeschlitzt, Knochen gebrochen, Köpfe rollen. Wo Slayer draufsteht, ist eben Blut und Beuschel drinnen. Dass das musikalische Schaffen der US-Band, die in den achtziger Jahren Teil einer durchaus florierenden Thrash-Metal-Welle war, auch 34 Jahre nach Gründung immer noch recht einfach gestrickt ist, überrascht dann nur noch bedingt: Kettensägemassakergitarren, stakkatoartiger Sprechgesang, Trommelgewitter. Wer hier nach großer Songdramaturgie sucht, hat sich am Metallwarenhändler geirrt. Wie bei den Kollegen von Metallica wurde aus dem Elternschreck mittlerweile ein lukrativer Kleinkonzern; aus musikalischer Innovation die eigene Coverband. Slayer ist Metal als Bürojob. (3.6/10) Ph. D.