„Russland ist ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf“

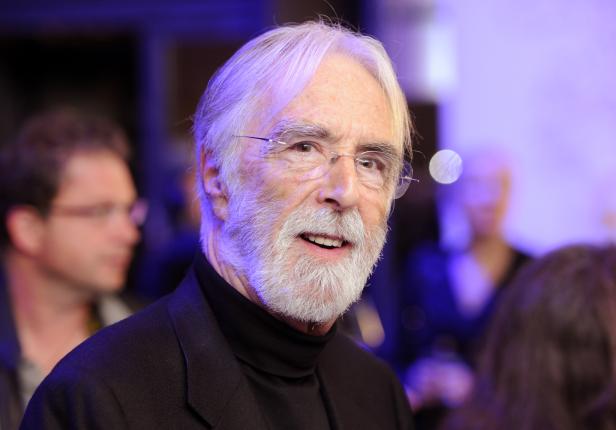

Es wäre angebracht, aber vermutlich zu früh für die meisten von uns, jetzt das Glas zu erheben auf den rigorosen Regisseur Michael Haneke, der heute – gebührlich geehrt im Österreichischen Filmmuseum und im Wiener Musikverein – sein 80. Lebensjahr vollendet hat. Nun kann man mit Kaffee und Orangensaft natürlich auch anstoßen, aber wer macht so etwas denn? Also verschieben wir die Anerkennungsfeierlichkeiten in Richtung Abend, bitte betrachten Sie dieses Schreiben bereits als Erinnerung daran, ich wüsste nämlich nicht, wie ich Sie sonst erreichen sollte.

Es mag auf den allerersten Blick nebensächlich erscheinen, angesichts der Katastrophe eines seit 28 Tagen tobenden Kriegs in der Ukraine, angesichts des Trommelfeuers und der Bombardierung ziviler Ziele durch russische Aggressoren über Feinsinnigkeiten wie das Kino zu sprechen, aber in Hanekes Fall ist es eben gerade nicht unerheblich: Denn in seinem Werk versucht er seit fast einem halben Jahrhundert bereits, in aller gebotenen Drastik zu ergründen, wie Autoritarismus entsteht, welche Triebkräfte und Umstände die Menschen in Empathielosigkeit und Gewalt, in die (individuelle und globale) Selbstvernichtung treiben. Die Kunst, wie Michael Haneke sie versteht, ist keine schöngeistige Nische und keine Einladung zum Eskapismus. Sie nimmt sich uns vor und tut uns etwas an: Sie veranschaulicht, wohin wir nicht blicken wollen, und konkretisiert, was wir lieber nicht so genau wissen wollen. Sie irritiert, destabilisiert und aktiviert uns. Deshalb brauchen wir Menschen wie Michael Haneke – und den bisweilen unbequemen Widerschein der Kunst.

Beunruhigendes, leider deutlich weniger Erhellendes fällt dem Künstler Gottfried Helnwein zum Ukraine-Krieg ein: Im profil-Interview verleiht er seinem prononcierten Antiamerikanismus Ausdruck – mit verschwörungstheoretisch dahingeraunten Obertönen. Putin sei, provoziert von der NATO, „in die Falle gegangen“, so Helnwein, und bei aller Abneigung gegen jeden Krieg: Das wahre „Ungeheuer“ sei „der militärisch-industrielle Komplex der USA“.

Brief eines flüchtigen Russen

Der russische Filmkritiker Anton Dolin, 46, sieht die Weltlage differenzierter, auch weil den laufenden Krieg am eigenen Leib erlebt. Am 7. März 2022 floh Dolin, der gegen den Angriffskrieg seiner Regierung protestiert hatte, nach Riga. Er hatte Morddrohungen durch Ultranationalisten erhalten. Folgenden Brief, übersetzt von seinem deutschen Kollegen Rüdiger Suchsland, der ihn in seinem Online-Blog veröffentlicht hat (Dank an Regina Schlagnitweit für den Hinweis darauf), verfasste Dolin unter dem Titel „Ich bin nicht hier“ auf seiner Flucht:

„Wir sind weg. Dafür gibt es mehrere Gründe. Obwohl es in Wirklichkeit nur einen gibt – den von der russischen Führung initiierten kriminellen Krieg in der Ukraine. Es ist unmöglich, in einem Land zu leben, selbst in dem eigenen und geliebten Land, in dem man geknebelt wird. Besonders für einen Mann, dessen einziges Werkzeug sein Wort ist.

Außerdem konnte ich die Luft in Moskau einfach nicht mehr atmen, wo die Menschen weiter ihre persönlichen Pläne diskutierten, Filme ansahen, Kunstdiskussionen führten, Vernissagen und Premieren besuchten, während in der Ukraine Menschen getötet wurden und starben. Jede Minute einer solchen Existenz bestätigte das Offensichtliche: Sie sind Komplizen.

Natürlich ist es ein Privileg, zu gehen. Dennoch halte ich es für wichtig, fürs Protokoll zu erwähnen, dass wir keine Aufenthaltsgenehmigung, keinen zweiten Reisepass, keine Arbeitsverträge, kein gespartes Geld und keine ,Notlandeplätze’ oder ,Zukunftspläne’ haben.

Das Komische daran ist, dass ich mich mein ganzes bewusstes Leben lang geweigert habe, zu gehen. Obwohl sie angerufen und darauf gewartet haben. Meine Heimat ist Russland, ich habe mir nie eine andere gewünscht. Aber es gibt kein Russland mehr. Russland ist ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf.

Vor zehn Tagen ist die ganze Welt zusammengebrochen. Das Leben eines jeden, der in Russland lebt, Russisch spricht oder zumindest an der russischen Kultur teilhat, hat sich unwiderruflich verändert. Viele (die meisten?) haben es nur noch nicht begriffen. Die Ukrainer werden die Chance haben, sich aus der Asche und den Trümmern zu erheben, sie werden nur stärker werden und sie werden – wenn sie es wollen – in der Lage sein, das Leid, das sie erlitten haben, zu vergessen. Wir werden weder die Möglichkeit noch das Recht haben, zu vergessen. Wir sind gezeichnet.

Seit zehn Tagen kann ich an nichts anderes denken als an den Krieg. Es fällt mir schwer, mich überhaupt um meine Lieben zu kümmern, weil ich ständig an die Ukraine denke. Ich habe dort keine Verwandten, aber ich habe ukrainische Freunde: den Ehemann der Regisseurin Kira Muratowa, den wunderbaren Künstler Zhenya Holubenko, der jetzt in Odessa lebt, meinen treuen Gefährten und edlen Mann Sergei Loznitsa, die Filmkritikerin Natasha Serebryakova (sie ist in einem Bunker in Sumy) und viele andere unserer Autoren und Kritiker.

Aber es geht nicht einmal um Freunde. Die Ukrainer haben recht, deshalb werden sie auch gewinnen. Früher oder später, aber unweigerlich. Eigentlich haben sie bereits gewonnen. Und wir erleben eine Katastrophe – nein, nicht wirtschaftlich oder politisch. Das ist eine moralische Katastrophe. Die Hilflosigkeit derjenigen, die sich 22 Jahre lang gegen das System und die Behörden gewehrt haben, verstärkt nur das Gefühl der Verzweiflung.

Ich bin stolz darauf, dass ich mein Erwachsenenleben als Korrespondent des Radiosenders ,Echo Moskwy’ begonnen habe. Damals berichtete ich über die Bombardierung von Wohnhäusern in Moskau und den zweiten Tschetschenienkrieg (den sie – Sie erinnern sich? – ausschließlich eine ,Anti-Terror-Operation’ zu nennen verlangten).

Ich verstehe nicht, wie man heute Filme sehen, über Filme nachdenken und über Filme schreiben kann.

Bevor wir das Haus verließen, um zum Zug zu gehen, sahen wir, dass die Tür unserer Wohnung markiert worden war. Die Botschaft war klar: ,Wir wissen, wo deine Familie lebt, pass auf.’ Wisst ihr, wo ihr hingeht, ihr elenden Zombies? Wie der Dichter sagte, ,er versteckt sich nicht’.

Ich bin nicht zu Hause.“

Einen nachdenklichen Start in den Mittwoch wünscht Ihnen

Stefan Grissemann