Schicht um Schicht: David Lynchs und ChrystaBells jüngstes Album

Das klanglich ikonische Intro von „Twin Peaks“, die namhaften Live-Auftritte im Revival der Serie 2017, die Playback-Performance zu Roy Orbison in „Blue Velvet“ (1986) und, ja, sogar die paar Minuten in „Lost Highway“ (1997), in denen der Männerschweißrock von Rammstein kurz aufhörte zu müffeln: Sich den solitären kinematografischen Kosmos von David Lynch ohne Musik vorzustellen, ist möglich, aber wenig zielführend. Obwohl Lynch Ende der 1980er-Jahre an der Seite seines Stammkomponisten Angelo Badalamenti etwa maßgeblich an der Kreation des Dream-Pop-Referenzwerks „Floating Into the Night“ von Julee Cruise beteiligt war, wurde sein musikalisches Schaffen ungleich seltener mit Lob und Lorbeer bedacht als sein filmisches. Das scheint ihn indes nie tangiert zu haben: Auf jedem neuen LP-Projekt geht es noch ein wenig idiosynkratischer zu – wie man nun auch anhand von „Cellophane Memories“, einem neuen Album mit der Texanerin Chrysta Bell Zucht, die sich nun schlicht ChrystaBell nennt, studieren kann.

Die Sängerin ist eine langjährige Weggefährtin in Lynchs kreativem Schaffen, eine Seelenverwandte, die tief in des Künstlers Gedankenwelt verwurzelt scheint. Diesen Eindruck bestärkt der Pressetext, der den Entstehungsprozess der Platte mit einer Vision Lynchs während eines nächtlichen Waldspaziergangs beginnen lässt: Über den Baumwipfeln sei ihm ein helles Licht erschienen, das sich in den Klang von ChrystaBells Stimme verwandelt und ihm ein Geheimnis offenbart habe.

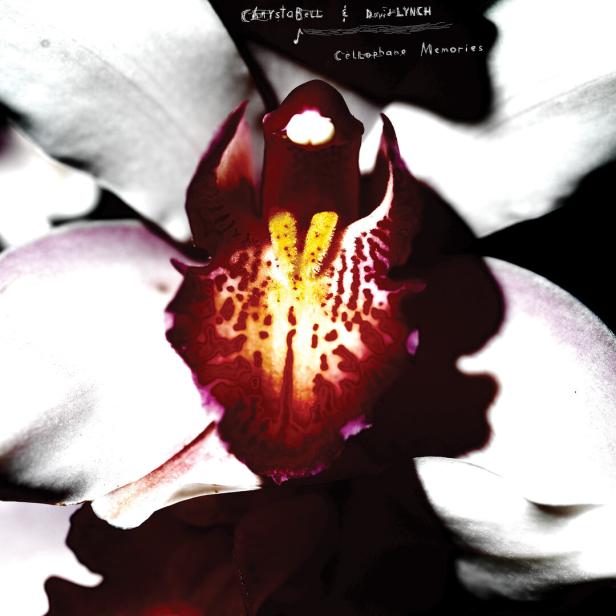

Doch es hätte dieser sehr lynchesken Schnurre gar nicht bedurft, um ChrystaBells Bedeutung für die dritte musikalische Zusammenarbeit der beiden zu erkennen. Dafür ist ihre Stimme von zu zentraler Bedeutung für dieses Werk, dessen Titel durchaus als Anspielung an das in Plastik eingewickelte Mordopfer Laura Palmer aus „Twin Peaks“ gelesen werden darf. Wobei: Stimme? Sollte man nicht besser sagen: Stimmen? Schließlich ist Bells Hauchgesang hier omnipräsent, er wird kontinuierlich gedoppelt, zerschnitten, neu übereinandergelegt. Die Lyrics schieben sich in- und durcheinander, laufen in alter Lynch-Tradition auch mal rückwärts – wodurch nicht immer ganz eindeutig zu entschlüsseln ist, worum es in diesem verschwimmenden Zwiegespräch der Sängerin mit sich selbst geht. Haben wir es hier mit Satzfetzen aus einem anderen Universum, einer anderen Zeit zu tun? Gar mit gebrochenen Identitäten, wie so oft in Lynchs Schaffen?

Analog dazu erhält in dieser auditiven Inszenierung die surreale Atmosphäre Vorrang gegenüber jeder einprägsamen Melodieführung. Lynch bedient sich einer minimalistischen Instrumentierung aus atmosphärischen Synthie-Flächen (teilweise noch vom 2022 verstorbenen Maestro Badalamenti beigesteuert) und allerlei Gitarren-Slide-Arbeit, lässt die stark hallgetränkten Tracks in einen einzigen kontemplativen Fluss übergehen, in dem sich Traum und Wirklichkeit, Ahnung und Erinnerung, Schönheit und Schrecken gegenseitig aufheben. Unbenommen: Die Grenze zwischen einnehmend und einschläfernd ist bei dieser ätherischen, geistergleichen Musik nicht immer zweifelsfrei zu ziehen. Ihrer Schichtarbeit wohnt definitiv eine ganz besondere Tendenz zum Überlagerkoller inne. Doch für die Unbeugsamkeit, mit 78 Lebensjahren und angeschlagener Gesundheit immer noch Wahrheiten und Wahrnehmungen in seiner Musik zu kanalisieren, von denen die meisten von uns nicht einmal ahnen, dass es sie gibt oder geben könnte, verdient Lynch unbedingt die Aufmerksamkeit der Welt. Dieser und jeder anderen.