Doch schon zuvor hatte diese Serie bewiesen, dass sie mehr sein will (und kann) als nur eine weitere ambitionierte Videogame-Adaption. Die Fallhöhe war von Anfang an enorm: Das zugrunde liegende Spiel des Studios Naughty Dog gilt vielen als der Heilige Gral des interaktiven Erzählens – Gameplay und Storyline auf Augenhöhe, in zuvor selten gesehener Raffinesse. Die Serienumsetzung unter der Ägide von Spiel-Ertüftler Neil Druckmann sowie Autor und Regisseur Craig Mazin (der bereits in der beklemmenden Miniserie „Chernobyl“ Endzeitstimmung erzeugte) konnte sowohl notorisch argwöhnische Zockerzirkel als auch Serienjunkies in ihren Bann ziehen. Hier war nicht nur eine Verfilmung gelungen, sondern auch so etwas wie eine Neuveredelung – mit einer stimmigen Liaison aus Gefühl und Gemetzel, aus Roadmovie, Ersatzfamilienaufstellung und Creature Horror. Zu Recht geriet „The Last of Us“ im letzten realen Seuchenjahr 2023 zum Popkulturphänomen, war der erfolgreichste HBO-Serienstart aller Zeiten, räumte acht Emmys ab. Die Erwartungslast für den zweiten Durchgang hätte folglich kaum größer sein können.

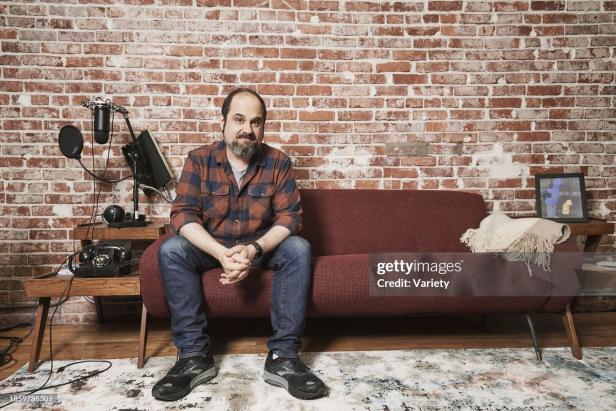

Und das nicht ohne Grund: Denn mit Kapitel zwei geht eine gesteigerte erzählerische Herausforderung einher. Während der erste Teil einem kompakten, dramaturgisch klassischen Bogen folgt, verhält sich der zweite wie eine narrative Krake, die sich an ganz unterschiedliche Perspektiven und Positionen klammert. Diese steten Blickwinkelwechsel schultert die Serie indes mit Gusto und Geschick – und geht dabei auch in Sachen Antihelden-Uneindeutigkeit noch über das hinaus, was Serien der letzten Dekade diesbezüglich wagten, wie auch Showrunner Craig Mazin im profil-Interview im Rahmen der Europapremiere in London bestätigt: „Wir stellen eine zentrale Grundlage des Geschichtenerzählens komplett infrage – die Unterscheidung zwischen Protagonist und Antagonist. Wenn man sie aufhebt, wird es ungemütlich, entsteht moralische Unsicherheit.“

Rache als Gift

Ein Einfallstor für diese noch verschärfte Verunsicherung ist ein Schlüsselmoment dieser Story. Durch ihn wird der bekannte Taktschlag des Zombie-Survival-Thrillers jäh überlagert vom Donnergrollen einer Parabel über Gerechtigkeit und Vergeltung, die das archaische Auge-um-Auge-Denken seziert. „Rache ist der giftigste Ausdruck von Trauer“, analysiert Mazin. „Wir glauben, wir könnten den Schmerz ungeschehen machen – aber das ist nicht möglich. Die meisten Menschen kehren ihre Trauer nach innen. Einige jedoch tragen sie nach außen – und diese Menschen haben einen übergroßen Einfluss auf die Welt um sie herum. Das ist gefährlich. Je mehr wir den Schmerz nach außen kehren, desto mehr Schaden richten wir an.“

So stellt Mazin Bezüge zu realen (gesellschafts-)politischen Entwicklungen her, nimmt folgerichtig auch Grauzonen ins Visier, die zwischen der Geborgenheit einer Gemeinschaft und toxischem Tribalismus entstehen. „The Last of Us“ schreckt vor den Ambivalenzen, die in einer Welt aus Verlust, Gewalt und Schuld, aber auch aus Solidarität und Sehnsucht nach Zugehörigkeit dräuen, nicht zurück. Ja, sie sind vielmehr das Herzstück dieser Geschichte. Ein Cliffhanger am Ende der Staffel lässt zudem durchblicken, dass die Erkundung dieser emotionalen Komplexität noch nicht zum Abschluss gekommen ist – ebenso wenig wie das Hochhalten von Hoffnung, Liebe und bittersüßer Schönheit. Einige der ergreifendsten Momente des Spiels begegnen uns auch hier wieder: Eine strategisch in der Zielgerade platzierte Folge, die mit leiser Wucht von Erwachsenwerden und Entfremdung erzählt, lässt noch einmal den Atem stocken.

Die Dehnung und Drehung der Konventionen des noch immer omnipräsenten Zombie-Entertainments bleibt dabei der Modus Operandi von „The Last of Us“: Mit Schneewestern-Szenarien, die so überzeugend wie in den Filmen Sergio Corbuccis und Quentin Tarantinos wirken, sowie ultra-intimen Momenten bleibt die Serie auch in Staffel zwei eine vielschichtige Erkundung der Fragilität menschlicher Beziehungen – und dessen, wozu wir fähig sind an Grausamkeit wie an Güte. Aus einem Meilenstein-Game ist endgültig eine der maßgeblichen Serien der Gegenwart geworden, und diese wird ihr Publikum in diesem Frühjahr auf der Couch halten – mit oder ohne therapeutische Begleitung.