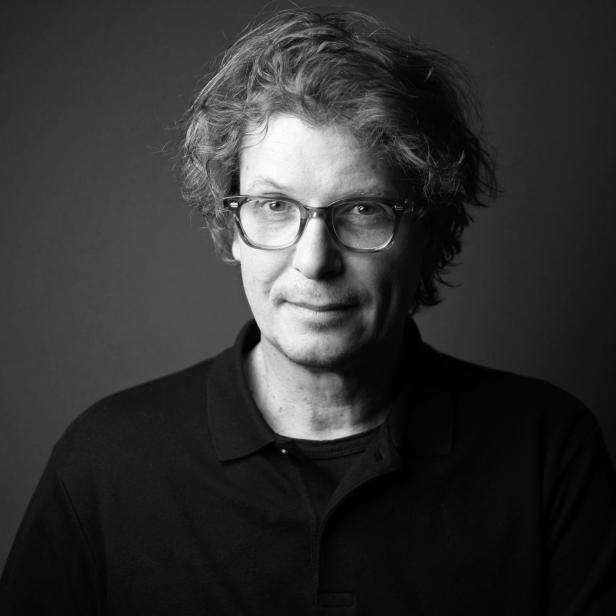

„Spaß, Schönheit, Liebe!": So blickt Festwochen-Chef Milo Rau auf die Welt

Man kann ihm unterstellen, was man will, aber das Gefühl dafür, was eine gute, auch politisch wirksame Show ist, besitzt er. Seit dem Vorjahr leitet der Regisseur, Autor und Aktivist Milo Rau, 48, die Wiener Festwochen, das größte Kunst- und Theaterfestival der Stadt, und er hat – im Gegensatz zu seinen Vorgängern – daraus eine lebendige, diskursfreudige, kaum berechenbare und nicht selten strittige Veranstaltung gemacht (heuer zwischen 16. Mai und 22. Juni). Rau liebt die produktive Kontroverse, legt Wert darauf, gegen eingeübte Reflexe zu arbeiten und auch Menschen zuzuhören, die in Kultur-Bubbles als schwer vermittelbar gelten (Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker:innen), um so an tiefere soziale Wahrheiten zu kommen. Er denkt Weltbilder in Rituale und Inszenierungen um und scheut vor showmanship nicht zurück. Ehe er sich dem Interview stellt, wirft sich Rau für die Fotos in einen „Liebesrepublik“-Overall, der ihn wie einen Judoka aussehen lässt. Die Assoziation passt: Kampfgeist, Sanftheit und Achtsamkeit greifen in seiner Arbeit wie selbstverständlich ineinander.

Die Wiener Festwochen rufen 2025 die „Republik der Liebe“ aus. Haben Sie in der Hauptstadt des Grants heute schon Liebe erfahren?

Rau

Klar! In den Proben, von denen ich gerade komme. Wer Liebe gibt, erfährt auch Liebe. Und ich bin ja kein Feind des Grants oder des Streits.

Sie mögen Wiens Übellaunigkeit?

Rau

Ja, ich bin ein Fan. Die Liebe, die wir für die Festwochen ausgerufen haben, meint ja nicht, dass alle zusammen im Hippie-Style nur herumhängen. Wir reden über #MeToo, Cancelling und toxische Beziehungen. Und natürlich: Wie spielt das Kapital da überall rein? Ich hatte immer eine eher düstere Sicht auf die Welt, hab daraus meine Freude bezogen. Insofern ist Wien für mich ganz gut. In den USA etwa oder in Holland sind alle immer so gut drauf. Alles ist amazing, alle sind super, und alles, was wir machen, ist auch super. Das ist zwar ganz angenehm, aber nicht inspirierend. Ich probe gerade Elfriede Jelineks „Burgtheater“. Das ist tatsächlich ein hartes Thema: Es geht um Antisemitismus und Opportunismus.

„Burgtheater“ wurde 1985 in Bonn uraufgeführt, danach von der Autorin für Österreich gesperrt. Wurde dieses Stück in den vergangenen 40 Jahren nirgendwo aufgeführt?

Rau

Doch, es lief einmal in einer stark gekürzten Fassung auch in Österreich, in Graz, wo es das Theater im Bahnhof 2005 auf die Bühne brachte, das war eher eine Fantasie über das Stück. Ob es je außerhalb Österreichs zu sehen war? Keine Ahnung. Inzwischen ist das Stück ein Mythos. Aber es ist – anders als etwa Thomas Bernhards „Heldenplatz“, das doch ein relativ klassisches, „normales“ Stück ist – ein wirkliches Nachdenken über die spezifische österreichische Verschleierung und Rhetorik des Faschismus.

Sie bleiben nah am Text?

Rau

Ich mache zwei Versionen aus „Burgtheater“ – eine Lesung am 8. Mai, zum 80. Jubiläum des Kriegsendes, das wird eine Komplett-, eine Urlesung. Und in meiner Inszenierung wird etwa die Hälfte aus Jelinek-Text bestehen. Das wird, wie oft bei mir, eine Art Making-of, in dem das Stück eben auch vorkommt. Und Elfriede wird auftreten.

Persönlich? Oder nur via Video?

Rau

Als Video, ja, aber eventuell auch persönlich. Warten wir’s ab. Deswegen kündigen wir es so an: ein Abend von und mit Elfriede Jelinek.

Schon durch die Pressekonferenz der Festwochen 2025 wehte der Geist der Hippies. Sie und Ihre Gäste traten nach schamanistischem Ritual als Blumenkinder auf. Keine Angst vor Esoterik?

Rau

Unsere Schamanin kommt aus Slowenien, aus einer Familie von Faschismusüberlebenden. Ich hätte keine Esoterikerin aus Wien darum gebeten, den Faschismus auszutreiben. Ich glaube an den sozialen Vorgang. Ich glaube an die Energie. Aber nicht daran, dass damit der Faschismus besiegt wäre.

Sprechen wir gerade mit dem Republikspräsidenten der Liebe?

Rau

Nein. Lustigerweise habe ich mich auch immer gefragt, was meine Rolle genau ist, ich habe nie eine Funktion erhalten in dieser Republik, bin nicht einmal Teil des Rats. Ich bin wie der König in einer Demokratie, der als Figur noch irgendwo herumsteht, aber keine Macht mehr hat.

Der griechische Linksprovokateur Yanis Varoufakis ist auch nicht mehr im Rat.

Rau

Ihn haben wir aus dem Rat entlassen, in allen Ehren selbstverständlich. Wie auch andere, die wir durch neue Mitglieder ersetzt haben.

Die Autorin und BDS-Sympathisantin Annie Ernaux ist noch dabei.

Rau

Natürlich. Und, ganz ehrlich, ich sehe auch keinen Grund, warum wir Varoufakis ausladen hätten sollen, nur weil ihm fälschlich Antisemitismus unterstellt wurde. Das ist ein Thema, das wir in „Burgtheater“ tief behandeln, weil dieser Begriff derart missbraucht wird. Vor wenigen Tagen erst wurde der israelisch-deutsche Philosoph Omri Boehm aus einer Gedenkveranstaltung im ehemaligen KZ Buchenwald gecancelt, weil der israelische Botschafter Boehms Nahost-Friedensideen nicht erträgt. Verrückt! Alle Israelis, die ich kenne, sind sprachlos angesichts ihrer Regierung.

Wie sollte man mit ideologischen Differenzen kulturell umgehen?

Rau

Institutionen müssen stark bleiben und nicht ausladen. Denn das Problem im erwähnten Fall ist ja, dass die Buchenwald-Gedenkstätte in Weimar das mit sich machen lässt.

Mit Ihrer Utopie einer ukrainisch-russischen Versöhnung – mit der Einladung von Oksana Lyniv und Teodor Currentzis – scheiterten Sie letztes Jahr. Heuer versuchen Sie es wieder: diesmal mit palästinensisch-israelischen Theaterkooperationen. Muss man Positionen, die in der Kriegsrealität nicht zueinanderfinden, in der Kunst vereinen?

Rau

Ja, denn die Demokratie sollte einen antagonistischen, aber eben nicht der Feindschaft gewidmeten Raum schaffen. Nur ein paar Künstler oder Festivalmacher denken noch, dass dieser Raum erhalten werden muss. Boehm,

Varoufakis, Ernaux, you name it, auch Currentzis: Sie alle sollten darin vorkommen dürfen. Ich verteidige das, auch wenn wir bisweilen daran scheitern. Bei den diesjährigen Festwochen wird es wieder strittige Konstellationen geben, Eva Illouz etwa wird von vielen Linken als Zionistin geächtet; sie ist aber ganz zentral bei uns, wir haben sie auch in den Rat der Republik eingeladen. Das betonen wir, denn ich habe immer darunter gelitten, dass die Institutionen alles, was ein wenig problematisch erscheint, sofort wegcanceln.

Sind Sie selbst gecancelt worden?

Rau

Dutzende Male! Oft hieß es: Wenn der kommt, komme ich nicht, und am Ende sagte man mir, dann könne ich leider nicht kommen.

Was warf man Ihnen vor?

Rau

Dass ich manchmal zu sehr für Israel, manchmal zu sehr für Palästina eintrete, dass ich zu sehr für russische Kunstschaffende plädiere, zu konservativ oder zu linksextrem sei, und dann gibt es auch Ressentiments gegen bestimmte Stücke, etwa meine Auseinandersetzung mit dem rechtsradikalen Terroristen Anders Breivik oder auch gegen „Medeas Kinder“, ein Werk, das letztes Jahr im Festwochen-Programm lief, aber in vielen Städten nicht gezeigt werden durfte. Oft geschieht so etwas aus institutioneller Schwäche, aus vorauseilender Angst vor Skandalen und fehlenden Einkünften.