Auf den letzten Reserven: Wen die Inflation am stärksten trifft

Gesunde Mahlzeiten kann Magdalena Wabnig, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ihren beiden Söhnen (11 und 13 Jahre) nur mehr selten zubereiten. Frisches Gemüse oder Bio-Produkte sind für die alleinerziehende Mutter zu teuer geworden, außer Sonderangebote ist nichts mehr drin: „Früher habe ich den Kindern außerdem oft ihr Lieblingsdessert mitgebracht. Jetzt reicht es nur mehr für eine billige Großpackung Vanillejoghurt“, schildert die 37-jährige Kärntnerin.

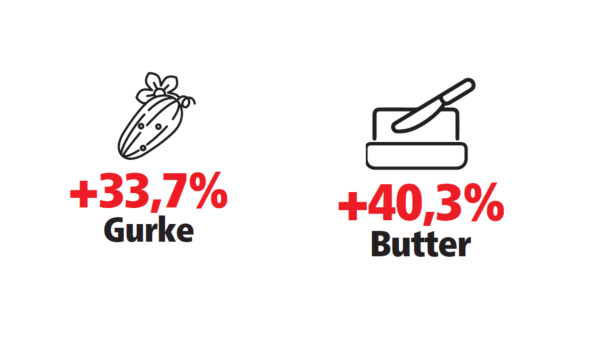

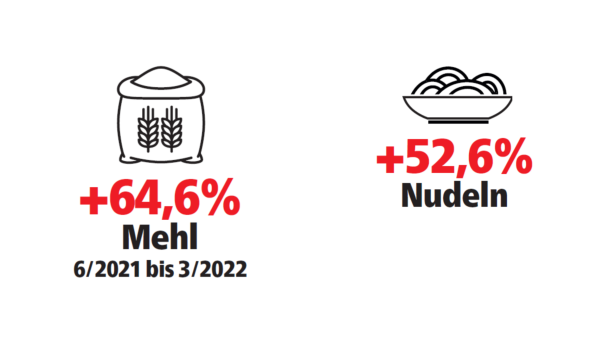

Die Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Strom und Treibstoff treffen Wabnig hart. Mit Mehrausgaben von circa 300 Euro pro Monat muss die zahnärztliche Assistentin inzwischen rechnen – allein für Essen fallen gegenüber 2021 etwa 200 Euro mehr monatlich an. Und das ist viel – bei rund 2300 Euro netto, die Wabnig mit Gehalt, Alimenten und der erhöhten Kinderbeihilfe monatlich zur Verfügung stehen. Insbesondere weil ein Viertel des Geldes für einen erhöhten Therapieaufwand für die Kinder – beim älteren Sohn wurde das Asperger-Syndrom und ADHS festgestellt, beim Jüngeren eine ausgeprägte Rechenschwäche – benötigt wird. 300 Euro kostet Wabnig die Betreuung im Hort.

Am Ende des Monats bleibt der Familie kaum etwas übrig, eine für Herbst angekündigte Mieterhöhung für die 65-Quadratmeter-Wohnung in Keutschach bereitet Wabnig Sorgen: „Ich überlege mir, meine beiden Söhne weniger häufig in die Therapie oder zur Nachhilfe zu schicken. Und ich muss genau abwägen, ob ich einen Ausflug mit ihnen mache oder nicht.“ Auch einen Umstieg aufs Rad erwägt die zweifache Mutter. Denn: Rund 30 Euro pro Monat mehr fallen mittlerweile für Benzin an. Die Praxis scheitert allerdings vielfach an den weiten Distanzen zum Nachhilfelehrer oder der Therapiestunde. Für die halbstündige Fahrt ist das 14 Jahre alte Auto der Familie schlicht notwendig. Bleibt zu hoffen, dass keine baldige Reparatur anfällt, so Wabnig: „Dafür müsste ich auf Erspartes zurückgreifen, das ich einfach nicht habe.“

Auch Leopold Pichler will nicht mit richtigem Namen aufscheinen, um seine Tochter zu schützen. Er muss zweimal überlegen, bevor er im Supermarkt zu Obst und Gemüse greift. Seine Tochter, die bald sieben Jahre alt wird, isst gerne Erdbeeren: „Ich wollte letzte Woche Erdbeeren kaufen, und ich habs nicht gemacht, weil es für mich mittlerweile unleistbar ist.“ Seine Stimme wird dünn, wenn er erzählt, wie sehr ihn die gestiegenen Lebensmittelpreise belasten. Pro Monat gibt der 35-Jährige rund 400 Euro für Essen aus – das sind um 100 Euro mehr als noch vor einem Jahr.

Die Tochter lebt eine Woche beim Vater, die nächste bei der Mutter. So teilen sich die Eltern manche Ausgaben, jedoch entwickelt sich dieses Arrangement mitunter auch zum Kostentreiber, da gewisse Dinge, wie beispielsweise die Kinderzimmermöblierung, doppelt vorhanden sein müssen. Auch die Familienbeihilfe wird geteilt; der Teil, den Pichler in Anspruch nimmt, deckt die Hortkosten ab.

Pichler ist Wissenschafter, bis knapp vor der Pandemie arbeitete er als Medizinphysiker in einem Universitäts-Klinikum. Er wurde gekündigt, laut seinen Angaben, weil er in Elternteilzeit gehen wollte. Arbeiten zu gehen sei für ihn unmöglich, sagt er: Er leidet an einem Immundefekt und zählt zur Corona-Hochrisikogruppe.

Mit Pandemiebeginn ging dadurch ein zusätzlicher Kostenmehraufwand einher: Masken, PCR-Tests, die zwar zwischendurch unbegrenzt und gratis angeboten wurden, und mittlerweile auch Taxikosten, um den schwerkranken Vater im Spital zu besuchen. Die Fahrt in Öffis mit Mitfahrenden ohne Maske würde ein zu großes Risiko bedeuten. Pichler rechnet vor: „Bevor es PCR-Tests gratis gab, habe ich über 2000 Euro für private Tests ausgegeben. Das hat meine letzten finanziellen Reserven aufgebraucht, dann musste ich um Mindestsicherung ansuchen – denn um das Arbeitslosengeld bin ich umgefallen, weil mein Studienabschlussstipendium für mein zweites Physik-Studium durch die Pandemie verlängert wurde.“

Pichler rechnet mit einer Mieterhöhung. Aktuell belaufen sich die Kosten für Strom und Heizung auf 100 Euro, insgesamt zahlt Pichler damit 750 Euro für eine 58-Quadratmeter-Wohnung in Wien. Das ist ein Gutteil der Mindestsicherung, die er bezieht. Mit Versicherungskosten, Ausgaben für Handy und Internet, der Ratenzahlung für das Klimaticket und den zusätzlich für ihn durch die Pandemie entstandenen Kosten muss Pichler zusehen, dass er seiner Tochter den Begabtenkurs an der Musikuniversität bezahlen kann. Dieser kostet 200 Euro im Semester, Pichler will ihn seiner Tochter unbedingt ermöglichen – denn er ist stolz auf ihr musikalisches Talent. Aber es wird zunehmend schwierig: „Es ist die kumulative Belastung, die einem das Genick bricht. Vor allem die versteckten Kosten

für Menschen aus der Hochrisiko-Gruppe, zum Beispiel für Schutzausrüstung, sind strapaziös.“

Es sind Niedrigverdiener, die speziell von der aktuellen Teuerung betroffen sind. Personen aus Hochrisikogruppen wie Pichler und Mindestpensionisten oder Alleinerziehende wie Wabnig zählen zu den besonders armutsgefährdeten Gruppen – die es jetzt hart trifft. „Die Teuerung schlägt am stärksten in den Bereichen Wohnen, Energie und Lebensmittel durch. Je geringer das Haushaltseinkommen ist, einen desto größeren Anteil haben diese drei Posten an den Ausgaben. Und dann bleibt für alles andere – Bildung, Gesundheit, Nachhilfe – nichts mehr übrig“, erklärt Martin Schenk, Mitbegründer der Armutskonferenz. Wenn es an allen Ecken und Enden knapp wird, wird vor allem bei den Lebensmitteln gespart. „Das ist schrecklich, die Mütter fangen dann an, nichts mehr zu essen, damit die Kinder etwas haben. Sie haben sonst keinen Spielraum“, so Schenk.

Die Armutsgefährdungsschwelle liegt in Österreich derzeit bei 1371 Euro pro Monat für einen Einpersonenhaushalt. 2021 hatten nach dieser Definition 14,7 Prozent oder 1.292.000 Menschen in Österreich ein relativ niedriges Haushaltseinkommen und waren somit armutsgefährdet.