Corona in Wien: Strenge Regeln, schlechte Zahlen

Es ist schon so etwas wie ein Ritual: Wenn der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister ausrücken, um neue Maßnahmen gegen Corona zu präsentieren, stellt sich zeitnah auch der Wiener Bürgermeister vor die Journalisten und erzählt seine Version. Am Mittwoch vergangener Woche war Michael Ludwig besonders in Eile: Nur etwa eine Stunde, nachdem die Regierung ihren Stufenplan samt Einschränkungen für Ungeimpfte vorgestellt hatte, zog es auch den Wiener Bürgermeister ins Kameralicht: "Ich freue mich, dass der konsequente Wiener Weg unterstützt wird", erklärte er. Die Bundesregierung nähere sich nun endlich den restriktiven Vorgaben, die in der Hauptstadt schon lange gelten. Das sei auch auf seine, Ludwigs, Überzeugungsarbeit bei den Bund-Länder-Verhandlungen zurückzuführen. "Ich habe mich wie immer stark eingebracht", betonte der Bürgermeister.

Wien als Vorbild für ganz Österreich? Das kann man durchaus als Drohung verstehen.

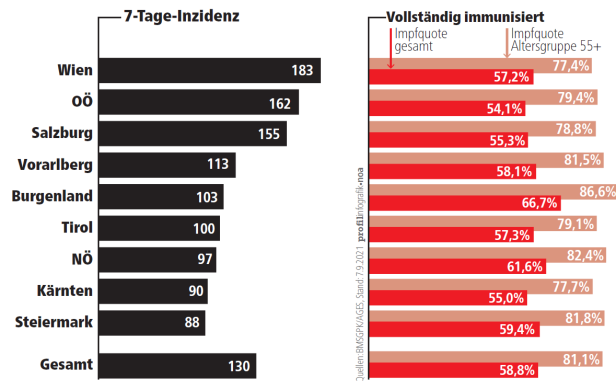

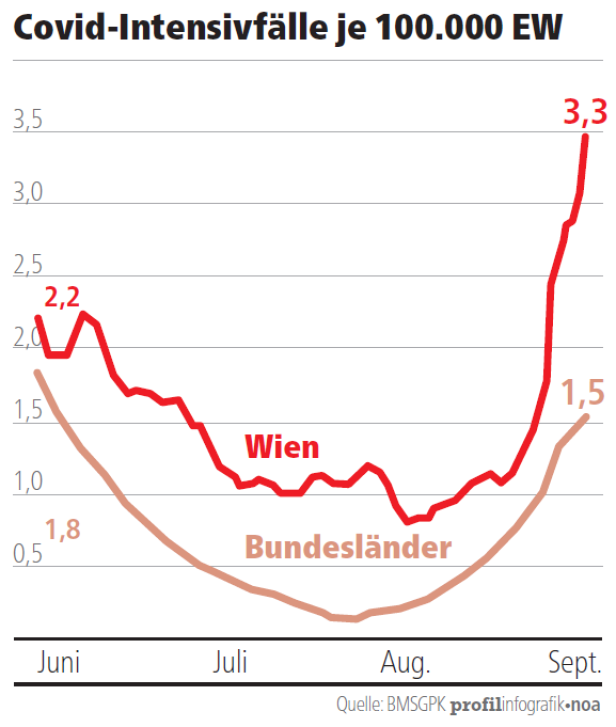

Seit Anfang April gehen die Wiener bei der Bekämpfung der Pandemie einen Sonderweg - mit deutlich strengeren Einschränkungen als im Rest Österreichs. So muss etwa im gesamten Handel Mund-Nasen-Schutz getragen werden, und die 3G-Regel gilt schon für Kinder ab sechs Jahren. Ein positiver Effekt lässt sich leider nicht feststellen, im Gegenteil: Wien liegt bei der 7-Tage-Inzidenz seit Monaten im österreichischen Spitzenfeld. Zuletzt betrug der Wert 211; das bedeutet mit deutlichem Abstand Platz eins im Land. Noch mehr Grund zur Sorge liefert der Umstand, dass überproportional viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden. Ende vergangener Woche lagen 67 Schwerkranke in den Wiener Spitälern - das waren mehr als ein Drittel aller Intensivpatienten in Österreich. Angeblich müssen in einzelnen Krankenhäusern schon Operationen verschoben werden, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Um es auf den Punkt zu bringen: Dass die epidemiologische Situation derzeit wieder bedrohlich wirkt, liegt hauptsächlich an Wien.

Vollbremsung und Kehrtwende bei der Corona-Politik

Bürgermeister Ludwig hatte bei der Corona-Politik im Frühling eine Vollbremsung samt anschließender Kehrtwende vollzogen. Von Beginn der Pandemie an hatte die Wiener SPÖ - vor allem in Gestalt von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker - deutliche Kritik an der rigorosen Lockdown-Politik des Bundes geübt. Noch Mitte März plädierte das Rathaus dafür, wenigstens die Gastgärten wieder zu öffnen. Sollte das nicht bundesweit geschehen, wollten die Wiener vorangehen. Sogar ein Sonderbudget in Höhe von 2,8 Millionen Euro für öffentliche "Gastro-Inseln" lag schon bereit.

Doch dann kam der Umkehrschwung. Auf Initiative der Wiener wurde ganz Ostösterreich Anfang April in einen neuerlichen Lockdown geschickt - Ausgangsbeschränkungen inklusive. "Osterruhe" hieß das damals euphemistisch. Doch es sollte bis Mai dauern, ehe man sich in Wien wieder ein T-Shirt oder ein Buch im stationären Handel kaufen konnte. Während Restösterreich langsam aufwachte, blieb die Hauptstadt im Corona-Winterschlaf-Modus.

Argumentiert wurde das damals mit der besonderen Gefährlichkeit der Alpha-Mutation. Doch auffällig war auch, dass Ludwig just in dem Moment zum Virus-Hardliner wurde, in dem Sebastian Kurz begann, am Sinn allzu strenger Maßnahmen zu zweifeln. Es wirkte, als hätten die zwei Herren einfach die Rollen getauscht: Der Kanzler wollte vom Lockdown nichts mehr hören, der Bürgermeister bekam gar nicht genug davon. Auch im Umgang mit Kritikern nahm Ludwig bei Kurz offenbar Anleihen. Als etwa der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beschloss, seine Bürger nicht länger einsperren zu wollen, musste er sich vom Parteifreund in Wien sinngemäß sagen lassen, dass ihm das Wohlergehen der Leute egal sei. "Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, weil mir die Gesundheit der Menschen das Wichtigste ist", erklärte Michael Ludwig spitz. Die Zahlen im Burgenland sind - das nur nebenbei - erheblich besser als in der Hauptstadt. In den burgenländischen Intensivstationen liegt aktuell ein einziger Covid-Patient. Mehr als zwei Schwerkranke waren es seit Monaten nicht. Sie hoffe sehr, dass es dem Bürgermeister nicht um parteipolitische Spielchen gehe, sagt Bernadette Arnoldner, Landesgeschäftsführerin der ÖVP Wien. Dafür sei die Materie zu wichtig. "Jedenfalls ist es für die Leute verwirrend, dass in Wien andere Regeln gelten als zum Beispiel in Niederösterreich. Wie man sieht, hat es Wien bisher auch nichts gebracht."

Der Wiener Public-Health-Mediziner Hans-Peter Hutter will die Strategie nicht so negativ sehen. "Wenn sie nichts gemacht hätten, wären die Zahlen vielleicht noch höher", meint er. Wien versuche, den Leuten mit diversen Maßnahmen klarzumachen, dass die Pandemie längst nicht vorbei sei, meint der Experte. "Das halte ich für vernünftig."

Warum ist Wien anders?

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat den strikten Kurs der Hauptstadt mehrfach gelobt. Aber warum wirken die Maßnahmen nicht? "Wien ist eine Großstadt, wo es zu vielen Interaktionen zwischen Menschen kommt. Es sollten hier daher andere Maßstäbe angelegt werden", heißt es aus Mücksteins Büro. Klingt einleuchtend. Allerdings war es auch schon anders: Ende Jänner dieses Jahres, mitten im allgemeinen Lockdown, lag die Inzidenz in Wien unter 100 - und damit niedriger als überall sonst in Österreich.

Was im Winter besser lief als im Frühling und Sommer, ist, wie so vieles in dieser Pandemie, ungeklärt. Vielleicht war beides schlicht Zufall. Ein paar gesellige Superspreader können mitunter reichen, um die Zahlen regional in die Höhe zu treiben. Als Maßstab für ganz Österreich taugt Wien jedenfalls nicht. Schon auf dem Höhepunkt der dritten Welle im Frühling war die Situation in der Hauptstadt besonders dramatisch. Volle Intensivstationen werde es bald auch weiter westlich geben, prophezeite Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres damals. Sein Tipp: "Sperrt ganz Österreich zu!" Zum Glück hörte die Regierung nicht auf ihn. Bald darauf sanken die Infektionszahlen auch ohne Zusperren.

Gut beobachten lässt sich in Wien, was alles nicht funktioniert: Die Stadt setzt etwa vorwiegend auf PCR-Tests und freut sich jetzt, weil auch der Bund in diese Richtung schwenkt. Wie die Statistik zeigt, macht Wien tatsächlich rund zehnmal mehr PCR-Tests je 100.000 Einwohner als der Bundesschnitt (siehe Grafik). Eine bremsende Wirkung auf die Infektionsdynamik ließ sich bisher nicht nachweisen.

Nur im unteren Mittelfeld liegt Wien dafür bei den Impfungen. Derzeit sind 57,2 Prozent der Wiener voll geimpft. Im Burgenland, wo es anteilig die meisten Immunisierungen gab, sind es fast zehn Prozentpunkte mehr. In der Altersgruppe 55 plus nimmt Wien mit einer Impfquote von 77,4 Prozent sogar den letzten Platz ein. Selbst die widerspenstigen Oberösterreicher haben schon mehr geschafft.

Fast alle Politiker und Experten sind sich einig, dass es jetzt wichtig wäre, Anreize für jene zu schaffen, die den Stich bisher verweigerten. Wien macht am kommenden Wochenende das Gegenteil: Zum Donauinselfest darf nur, wer einen negativen PCR-Test vorweisen kann. Ein Impfnachweis nützt gar nichts.

In Zuwandererbezirken beim Impfen viel Luft nach oben

Seit Langem hält sich das Gerücht, dass in den Krankenhäusern der Stadt überproportional viele Zuwanderer behandelt werden müssten, weil die Politik mit ihren Programmen einzelne Communities kaum erreiche. Im Rathaus wird das weder bestätigt noch dementiert: "Der Migrationshintergrund wird in den Krankenhäusern nicht erhoben", sagt Mario Dujakovic, Sprecher des Gesundheitsstadtrats. Hinweise finden sich nur indirekt: "Wir sehen, dass die Impfquote in den Bezirken mit der ältesten Bevölkerung und dem besten Bildungsstandard am höchsten liegt." Heißt im Umkehrschluss: In Zuwandererbezirken wie Favoriten und Simmering gibt es beim Impfen noch besonders viel Luft nach oben.

Ziemlich fit sind die Wiener dagegen beim Schüren von Panik. Ende August gab Gesundheitsstadtrat Peter Hacker etwa bekannt, dass die Stadt 25 Intensivbetten für Kinder bereitstellen werde. Zwar habe man in den eineinhalb Jahren davor noch kein Kind unter zwölf wegen Covid auf einer Intensivstation behandeln müssen, räumte der Stadtrat ein. Aber jetzt, mit Delta, werde sich das wahrscheinlich ändern, befürchtet er. Kleiner Spoiler: Nirgendwo auf der Welt wurden Kinder in nennenswerter Zahl durch dieses Virus und seine Mutationen schwer krank. Es wäre eine traurige medizinische Sensation, wenn es ausgerechnet in Wien anders liefe.

Die Regierung hat nun beschlossen, künftig nicht mehr in erster Linie auf die Fallzahlen zu achten, sondern die Situation an den Intensivstationen zum Maßstab allfälliger Verschärfungen zu machen. Das ist grundsätzlich gescheit - sofern die Politik dabei nicht nur auf Wien schaut. Hier scheint die Lage nämlich schon jetzt kritisch: Mit Stand 9. September weist die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) bereits 14 Prozent mit Covid-Patienten belegte Intensivbetten aus. Im Österreich-Schnitt sind es nur neun Prozent. Seit Ende August hat sich die Zahl in Wien mehr als verdoppelt. Werden die Wiener vom gleichen Virus schwerer krank als etwa die Tiroler?

Walter Hasibeder, Intensivmediziner am Krankenhaus Zams und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin, will das nicht ausschließen. "Es kann durchaus sein, dass gewisse Vorerkrankungen, die einen schweren Verlauf begünstigen, in Wien häufiger vorkommen als in Westösterreich. Ich denke da etwa an Adipositas." Ganz grundsätzlich würden internationale Studien leider zeigen, dass Delta zu mehr schweren Krankheitsverläufen führe, sagt der Experte.

"Offenbar gilt in Wien schon als Intensivpatient, wer eine Sauerstoffbrille benötigt"

Wien argumentiert gerne damit, dass die Stadt als medizinisches Zentrum Österreichs stets auch viele Patienten aus anderen Bundesländern betreuen müsse. Wie eine parlamentarische Anfrage der NEOS im Frühling ergab, erklärt das die Zahl der Covid-Patienten zumindest in der Vergangenheit nicht: Zwischen März und April betrug der Anteil der Gastpatienten in Wien 4,6 Prozent; das war sogar weniger als im österreichischen Durchschnitt. "Wir haben den Eindruck, dass es auch an der Zählweise liegt", sagt NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker. "Offenbar gilt in Wien schon als Intensivpatient, wer eine Sauerstoffbrille benötigt."

Dass die Zuordnung je nach Bundesland unterschiedlich ist, bestätigt Mario Dujakovic, Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats. "Wir haben einige schwer kranke Patienten, die Unterstützung beim Atmen brauchen, aber nicht auf Intensivstationen liegen und auch nicht intubiert sind." Diese sogenannten "HFOT-Betten" würden in der Wiener Statistik als Intensivbetten gezählt. Das sei eine ehrlichere Zählweise als in manchen anderen Bundesländern, meint Dujakovic. "Der limitierende Faktor ist ja das Personal, das man auch für diese Patienten braucht."

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker geht davon aus, dass bald weitere Einschränkungen nötig sein werden. "Zehn Tage nach dem Schulstart werden wir im Osten einen Knick nach oben sehen, der dann auch im Westen kommen wird", sagte er im Interview mit der Tageszeitung "Die Presse". Ganz andere Töne kommen aus dem Burgenland: Er halte nichts davon, die Leute immer noch mehr zu sekkieren, meint Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Am Samstag startete er eine Impflotterie, bei der es drei Autos zu gewinnen gibt - aber nur, wenn sich in den nächsten zwei Monaten zusätzlich mindestens 10.000 Burgenländer impfen lassen.

Vielleicht wäre das auch eine Idee für die Wiener.