Wie FPÖ-nahe Medien politische Gegner an den Pranger stellen

Spätabends ereilte Peter Eisenschenk eine SMS: „Das ist ja ein Wahnsinn, was auf Facebook abgeht“, schrieb ihm eine Bekannte. Der ÖVP-Bürgermeister von Tulln traute seinen Augen nicht. Im Netz sorgte ein Artikel für Aufruhr. Eisenschenk wurde beschuldigt, die Vergewaltigung einer 15-Jährigen durch Asylwerber vertuscht zu haben. Er sei in einen „Schweige-Skandal verstrickt“, schrieb das FPÖ-nahe Medium „Wochenblick“ auf seiner Website. Die Vergewaltigung sei „systematisch“ verschwiegen worden.

Was war geschehen? Tatsächlich zeigte das Mädchen Ende April 2017 eine Vergewaltigung an. Der Bürgermeister wurde von der Polizei informiert, aber um Vertraulichkeit gebeten – um die Ermittlung nicht zu gefährden, wie die Exekutive gegenüber profil bestätigt. „Durch eine Veröffentlichung wäre es ganz klar zu einer Gefährdung des Ermittlungserfolges gekommen. Wenn die Tatverdächtigen mitbekommen, dass da DNA-Ermittlungen geführt werden, besteht die Gefahr, dass sich die sofort aus dem Staub machen. Das wollten wir verhindern“, erklärt der involvierte Staatsanwalt Leopold Bien.

Ein Massen-DNA-Test in Tullner Asylquartieren brachte schließlich zwei Treffer. Der „Wochenblick“ skandalisierte die Causa dennoch weiter und forderte: „Treten Sie zurück, Herr Eisenschenk!“

Es ist nicht das erste Mal, dass rechte Medien wie etwa „unzensuriert.at“ gegen unliebsame Politiker und Gegner der FPÖ ausrücken. Die Hardliner-Portale erreichen im Netz große Verbreitung und sind damit ein politischer Machtfaktor geworden. Auch engagierte Bürger werden vorgeführt – zum Teil mit frei erfundenen Geschichten. Die Folgen: Den Betroffenen schlägt blanker Hass entgegen.

"Passen Sie auch auf Ihre Kinder auf"

Diese leidvolle Erfahrung machte auch der Tullner Bürgermeister. Nach mehreren Negativschlagzeilen des „Wochenblick“ erhielt seine Ehefrau einen anonymen Brief. Neben derben Beleidigungen stand darin zu lesen: „Passen Sie auch auf Ihre Kinder auf, hoffentlich passiert denen nicht so Schreckliches. Sie wohnen ganz in der Nähe.“ Eisenschenk: „Das hat mich schon schockiert, als plötzlich meine Familie mit hineingezogen wurde.“ Selbst sein 14-jähriger Sohn sprach ihn auf den Vorfall an; ihm war auf Facebook die Werbung des „Wochenblick“ zum Artikel angezeigt worden. Mehrere Tullner schenkten den Vorwürfen Glauben, die Stimmung in der Kleinstadt wurde vergiftet. „Sie sind ein Heuchler und ein mieses Schwein, weil Sie die Vergewaltigung totgeschwiegen haben“, mailte eine Frau an Eisenschenk. Auf Facebook hagelte es Beschimpfungen: „Volksverräter“, „Migrationsaffe“, „Vertuscher“, „Verbrecher“. Ein User schrieb über den Bürgermeister: „Der muss doch auch mal ohne Leibwächter zu erwischen sein und dann könnte man ihn …“ Ein anderer Nutzer vervollständigte den Satz: „Erschiessen.“

Eisenschenk empfand die Kampagne des „Wochenblick“ als dermaßen ungerecht, dass er klagte. Das Gericht hielt fest, es handle sich um „tendenziöse und äußerst reißerische“ Berichterstattung, jedoch bewertete die Richterin die Artikel „gerade noch nicht als exzessiv“. Sie argumentierte, ein Politiker müsse mehr aushalten als ein Durchschnittsbürger.

Nicht immer kommt der „Wochenblick“ so glimpflich davon. Im September 2017 titelte die Website: „Gewerkschaftsjugend urlaubte in Barcelona. Wurden AK-Gelder für Antifa-Seminar verwendet?“ Der Hintergrund: Junggewerkschafter hatten eine Studienreise nach Barcelona unternommen, um etwas über den spanischen Faschismus unter General Francisco Franco und die Widerstandskämpfer zu lernen. Das Programm wurde gemeinsam mit dem Gedenkdienst organisiert und als „Antifa-Seminar“ bezeichnet. Der „Wochenblick“ suggerierte daraufhin, die Gewerkschaft für Privatangestellte (GPA-djp) kooperiere mit der „antifaschistischen Aktion“, einer linksradikalen Bewegung, die teils auch gewaltvolle Demos begrüßt. Im Text hieß es: „Weltweit: Antifa unter akutem Terrorverdacht!“ Der „Wochenblick“ stellte die Gewerkschafter also auf eine Ebene mit potenziellen Gewalttätern und unterstellte, die Arbeiterkammer (AK) habe die Bildungsfahrt finanziell unterstützt – was ebenfalls falsch ist.

Steigende Klagsbereitschaft

Ein FPÖ-Funktionär hatte die Behauptungen zuvor verbreitet – der „Wochenblick“ übernahm sie. „Ohne Vorwarnung erschien der Text. Bei uns hat niemand angerufen. Da fühlst du dich im ersten Moment hilflos. Stellen Sie sich vor, über Sie wird einfach etwas behauptet, und das stimmt nicht“, sagt Andreas Stangl, Geschäftsführer der GPA-djp Oberösterreich. Die Gewerkschaft klagte. Aus juristischer Sicht sind die Behauptungen „ehrenrührig“ und „kreditschädigend“. Der „Wochenblick“ hat bereits eine Unterlassungserklärung unterzeichnet, ein Teil des Prozesses läuft noch. „Der Fall wird den ‚Wochenblick‘ wohl 5000 bis 6000 Euro kosten. Es kann schon teuer sein, Falsches zu verbreiten“, sagt Rechtsanwältin Maria Windhager, die die Gewerkschaft vertritt. Bei Klagen wegen Kreditschädigung, übler Nachrede oder Beleidigung gibt es ein Prozessrisiko: Wer den Fall verliert, muss die Kosten übernehmen. Manche Opfer wehren sich nicht, weil ihnen das Geld fehlt. Windhager beobachtet allerdings eine steigende Klagsbereitschaft: „Die Auseinandersetzungen mit rechten Medien sind heftiger geworden, und ich erlebe auch zunehmend Menschen, die das vor Gericht bringen wollen.“

Wann hat man gute Karten? Windhager: „Zwei Kriterien sind besonders ausschlaggebend. Erstens kann man sich gerade dann gut wehren, wenn eindeutig Unwahrheiten über einen behauptet wurden – etwas, das objektivierbar falsch ist. Zweitens kann auch eine Wertung exzessiv sein. Die Rechtsprechung legt die Meinungsfreiheit großzügig aus, ein Kommentar darf auch durchaus derb ausfallen. Aber wenn ein Text darauf abzielt, eine Person verächtlich zu machen, hat man tendenziell gute Chancen.“

Das hält FPÖ-nahe Medien freilich nicht davon ab, politisch Andersdenkende zu verunglimpfen. Der Kärntner Bernhard Gitschtaler war einer beispiellosen Negativkampagne ausgesetzt. Dabei hat sich der 30-jährige Politikwissenschafter nichts zuschulden kommen lassen. Im Gegenteil: Mit seinem Verein „Erinnern Gailtal“ arbeitet Gitschtaler die Geschichten von Opfern des Naziterrors in Kärnten auf – ehrenamtlich.

"Linksfaschisten"

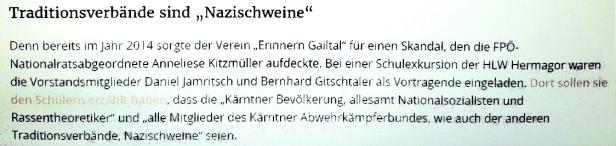

Vor gut vier Jahren organisierte Gitschtaler für zwei Maturaklassen eine Schulexkursion zu einem Denkmal. Es erinnert an eine Familie, die von den Nazis ermordet wurde. Drei Monate nach dem Ausflug geriet Gitschtaler ins Visier einer FPÖ-Nationalrätin. In einer Aussendung schmähte die Politikerin ihn als „Linksfaschisten“ und behauptete, Gitschtaler habe vor den Schülern alle Kärntner pauschal als „Nationalsozialisten und Rassentheorektiker“ bezeichnet.

Die Anschuldigungen schlugen rasch hohe Wellen. Der junge Forscher wie auch seine Familie wurde von allen möglichen Seiten angefeindet. „Das war ein Angriff auf die Integrität unseres Vereines – und damit auf unsere Erinnerungsarbeit. Ich musste mich wehren“, sagt Gitschtaler. Die Schüler, die an der Exkursion teilgenommen hatten, stellten sich hinter ihn: In einem offenen Brief entlarvten sie die Anschuldigungen der FPÖ-Politikerin als unwahr. Gitschtaler ging auch juristisch gegen die Vorwürfe vor – und rang der Freiheitlichen einen Vergleich ab: Sie musste ihre Behauptungen öffentlich widerrufen und eine Entschädigung zahlen.

Gitschtaler dachte, die Sache sei damit erledigt. Doch er irrte sich. Drei Jahre später, kurz vor der Nationalratswahl, wiederholte die FPÖ-OÖ die Vorwürfe auf ihrer Website – mit eifriger Schützenhilfe der FPÖ-nahen Medien „unzensuriert.at“ und „Info-Direkt“.

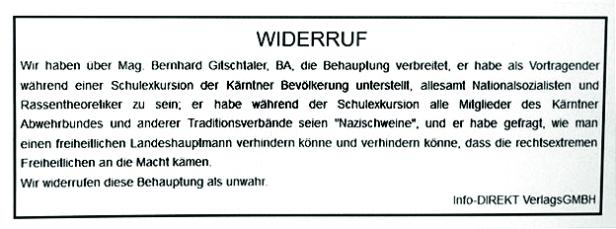

Erneut klagte er, und wieder musste die Gegenseite alle Anschuldigungen zurücknehmen. Doch als die rechten Medien den Widerrufstext publizierten, war die Nationalratswahl längst geschlagen. „Wo leben wir, dass man sich mit der NS-Vergangenheit seines Tales auseinandersetzt und dafür angegriffen wird?“, ärgert sich Gitschtaler.

Auch ihn vertrat die Medienanwältin Windhager. Sie hegt die Hoffnung, dass sich solche Klagen häufen: „Es ist gut, wenn sich Menschen zur Wehr setzen. Derzeit werden mit Falschbehauptungen und gezielten Diffamierungen Auflage und Klicks gemacht. Das soll sich nicht mehr rentieren.“