Das Jewish Welcome Service und die letzten Holocaust-Überlebenden

FOTOS: MONIKA SAULICH

Der Standpunkt, Erinnerung an vergangene Gräuel setze immer auch Gefühle der Rache und des Hasses in Gang, hat etwas für sich. Doch nicht in diesem Fall. Auschwitz entkommt man nicht durch eine Hintertür. Nicht die Opfer und nicht die Täter, und schon gar nicht deren Nachkommen.

Eine Gruppe von Jüdinnen und Juden aus allen Himmelsrichtungen war vergangene Woche wieder einmal auf Einladung der Stadt Wien und des Jewish Welcome Service ein paar Tage lang in Österreich. Ein Besuch beim Heurigen, eine Sachertorte im Rathaus, Stadtrundfahrt, Empfang am Ballhausplatz - das übliche Programm, eine späte Wertschätzung, über die sie sich freuen. Doch wichtiger sind ihnen die Blicke der Wiener und Wienerinnen auf der Straße -schauen sie einen freundlich an? Existiert das Haus noch, in dem sie aufgewachsen sind - darf man einen Blick in die Wohnung werfen? Stimmen die Bilder, die sie sich von Wien gemacht haben? Gibt es die Melodien wirklich, die in ihrem Kopf summen, die Sprache, die sie nie vergessen werden?

Das Jewish Welcome Service (JWS) war eine geniale Idee, erfunden 1981 vom damaligen Wiener SPÖ-Stadtrat und Präsidenten der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft, Heinz Nittel, der kurz danach bei einem Terroranschlag einer PLO-Abspaltung getötet wurde. Aber erst Leon Zelman, der umtriebige kleine Jude aus dem polnischen Stetl, der den Holocaust überlebte und in Wien gestrandet war, erweckte die Idee - angetrieben durch die Affäre Waldheim - zum Leben. Etwa 4000 aus Österreich vertriebene Juden und deren Familien haben bisher auf diesem Weg ihre frühere Heimat wiedergesehen. Seit Zelmans Tod setzt seine langjährige Mitarbeiterin Susanne Trauneck das JWS-Programm fort, unterstützt von der Gemeinde Wien.

Beklemmende Geschichten

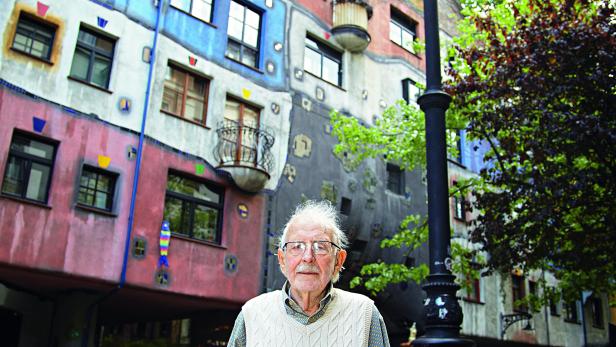

Am ersten Abend, bei der Begrüßung im Speisesaal eines Wiener Hotels, spricht Trauneck einen wunden Punkt an. Wie weh es heute noch tue, dass damals Schulfreunde, Lehrer und Nachbarn über Nacht zu Feinden geworden sind, zu Menschen, die einen verhöhnten, verrieten und quälten. Eine Frau, Lindi, ergreift an dieser Stelle fest die Hand ihres Mannes. Sie kennt die Geschichte: Vom Lehrer, der immer gegen die Nazis war und eines Tages im März 1938 mit der Hakenkreuz-Binde in der Klasse stand. Ihr Mann, Heinz Peter Pollak, hat sie oft erzählt. In wenigen Monaten wird er seinen 95. Geburtstag feiern. Er ist der Älteste in der Reisegruppe und deshalb unumstrittener Star, ein verschmitzt lächelnder, tapfer aus dem Bus aussteigender und wieder hineinkletternder Mann.

Geboren und aufgewachsen ist Pollak in der Schönlaterngasse im 1. Wiener Gemeindebezirk, eher faul in der Schule, voller Ideen und Abenteuerlust, ein kleiner Schlawiner von Charakter. Sein Vater war erfolgreich im Handel mit Plastikschalter-Teilen, den er auf Zagreb ausgedehnt hatte. Das Novemberpogrom - die "Kristallnacht", wie Pollak sagt, schwere Schritte im Treppenhaus -beendeten dieses Leben. Mithilfe eines Schleppers entkam der 16-Jährige nach Jugoslawien, seine Eltern waren gar nicht mehr nach Wien zurückgekommen. Seine Odyssee je nach Frontverlauf - ging nach Bosnien, nach Split, per Schiff nach Italien. Nach Mussolinis Sturz schlug er sich mit gefälschten Papieren als angeblicher Italiener auf Wehrmachtszügen nach Süden durch -in die Arme der Alliierten. 1947 war er wieder in Wien, machte Geldgeschäfte, Import-Export und drückte mit ehemaligen Hitlerjungen wieder die Schulbank. Die Eltern hatten es -nach einem Zwischenspiel bei den Tito-Partisanen - 1945 in die USA geschafft.

Pollak begann dort 1952 seine Karriere bei der Bank of America. Das Leben hatte ihn mehrere Sprachen gelehrt. Er war im internationalen Bankengeschäft tätig. Er ist aufgeregt wie ein Kind, als er in Grinzing die Tram Nummer 38 sieht: "Das war damals schon der 38er."

Heimatstadt der Mutter

Lachen und Weinen liegen in diesen Tagen nah beieinander. Ruth Freeman-Adams ist das allererste Mal in der Heimatstadt ihrer Mutter. Was weiß sie von Wien? Da gibt es ein Haus mit einer weißen Fassade, in dem ihre Mutter, Frieda, 1928 zur Welt kam. Unten war ein Laden, in dem sie handgestickte Gobelins verkauften, und darüber Werkstatt und Wohnung. Es gab geröstete Kastanien, elegante Palais und Parks mit Rosen und Frühling im Prater. Ausgerechnet auf dem Kahlenberg, mitten im zarten Grün, wird ihr das Herz verdammt schwer. Sie ist mit ihrem Mann und einer ihrer Töchter nach Wien gekommen. Gemeinsam waren sie in der Josefstädterstraße, vor diesem Haus, von dem aus Frieda im Alter von elf Jahren mit einem kleinen Köfferchen in der Hand zum Bahnhof gefahren war, um von da an bei einer fremden englischen Familie zu leben.

Ein Kind, das fortgegeben wurde, damit es überlebt. Frieda sprach kein Wort Englisch, und als kurz danach die Menstruation einsetzte, konnte sie niemanden fragen. Die Tochter erinnert sich, ihre Mutter habe ihr erzählt, ihre Großmutter sei auf der Straße von einem NS-Mann aufgehalten worden, musste sich vor ihm niederknien und dessen Stiefel putzen, mit dem Pelz, den sie trug. Sie weint.

Was ist geblieben von damals? Das Talent der Mutter, mit geschickten Händen schöne Dinge herzustellen, hat sich weitervererbt. Die Melodie des Donauwalzers. Ein besticktes Deckchen, das mit nach England kam. Briefe, in denen die Pepi, Friedas Mutter, in feinstem Englisch mit der Gastfamilie in England korrespondierte, und ein Brief aus dem Jahr 1942 an Frieda in England. Der letzte Kontakt. Die Eltern wurden in Auschwitz ermordet.

Frieda hat nach dem Krieg nach Neuseeland geheiratet. Sie ist vor einiger Zeit gestorben. Kann ich die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen?, fragt nun die Tochter. Sie braucht sie nicht wirklich, es wäre ein Geschenk.

Bei der Stadtrundfahrt im Bus hat ein frommer Jude ein Gebetsbuch vor sich liegen. Sein Vater war koscherer Fleischer in der Leopoldstadt und entkam nach Uruguay. Eine Guppe streitet darüber, ob sie, die Nachkommen, sich als Überlebende des Holocaust bezeichnen dürfen. Dazwischen ertönt die beruhigende Stimme von Brigitta Timmermann aus den Lautsprechern. Sie gibt mehr als eine interessante Stadtführung. Sie gibt Lebenshilfe.

Echte Wiener

Er habe die Donau noch nie blau gesehen, sagt Thomas Anders etwas spöttisch. Mit seinen 81 Jahren ist er der Jüngste unter den Alten, unter den in Wien Geborenen. Sein ganzes Leben lang ist er um seine Jüdischheit und um Wien herumgeschlichen. In seinem Kopf ist die deutsche Sprache wie genetisch verankert. Er war zwei Jahre alt, als seine Eltern kurz nach der Machtübernahme der Nazis 1938 in die USA auswanderten. Er kann sich naturgemäß an nichts erinnern. Jetzt steht er vor einem prachtvollen Haus in der Rathausstraße, in dem sie gewohnt hatten.

Der Vater war im Ölgeschäft. In New York waren sie dann nicht mehr so wohlhabend. Die Mutter verkaufte Zigaretten in Nachtclubs und Bars, zeitweise auch Liptauer-Aufstrich. Die Anders hatten Glück mit ihrem erzwungenen Neubeginn. Thomas Anders wurde ein erfolgreicher Arzt und Psychoanalytiker. Er wusste lang nichts von seinen jüdischen Wurzeln. Das war in der Familie tabu. Er war getauft. Ein beeindruckender Mann, sagt er über SPÖ-Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny. Der hatte in seiner Rede die beschämend schleppende Restitution angesprochen. Anders ist mit Maria Altmann verwandt, die nach langem Gezerre mit der Republik ein paar der ihr geraubten Klimt-Gemälde zurückbekam.

Ein echter Wiener ist auch Fred Sterzer, Jahrgang 1929. Als ein Vöslauer Mineralwasser auf den Tisch kommt, wird er wehmütig. Als Kind ist er oft in Bad Vöslau gewesen. Hinter seinem kindlich-vertrauensvollen Gesicht verbergen sich schlimme Erfahrungen. In seiner Familie gab es prominente Anwälte und Sozialdemokraten. Der Vater hatte ein Büro in der Wipplingerstraße. Gewohnt hat die Familie beim Augarten.

Doch dann ging es nach Theresienstadt und von dort nach Auschwitz. Die Familie hatte sich im KZ Theresienstadt sogar freiwillig für den Transport "in den Osten" gemeldet. Sie waren vertrauensselig. Sie ahnten nichts. Fred Sterzers Bruder Ernst litt an Diabetes und verlor bei diesem Transport sein Köfferchen mit Nadel und Insulin. Wie konnte er in der Hölle von Auschwitz überleben? Ungarische Juden hatten sich des Jungen angenommen. Fred Sterzer kam nach Auschwitz in ein Arbeitslager zum Raketenbau.

Die beiden Brüder trafen einander 1945 in Wien wieder. Sie blieben nicht. Sie gingen in die USA. Fred Sterzer war bis zur Pensionierung ein gefragter Mediziner , ein rationaler Geist. Doch das eigene Überleben kann er sich noch immer nicht recht erklären.