Kritik an Beschäftigungswerkstätten: Wie Inklusion besser funktionieren kann

Rebecca Samselnig arbeitet 38 Stunden in der Woche - und bekommt dafür nur 25 Euro Taschengeld im Monat. Sie stellt Ton-, Holz- und Häkelwaren her. Entlohnt wird sie dafür aber nicht, denn: Sie wurde als Jugendliche mit Lernschwierigkeiten von der Pensionsversicherungsanstalt als arbeitsunfähig eingestuft. Und wer in Österreich von der Pensionsversicherungsanstalt einmal als arbeitsunfähig eingestuft wird, der bleibt es in der Regel auch. Das heißt: Rebecca Samselnig bekommt keine Sozialversicherung, keinen Lohn und hat keine Chance auf Pension oder AMS-Fortbildungen. Kurzum: Keine Chance, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen.

Samselnig ist damit nicht allein: Der österreichische Monitoringausschuss zur Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen schätzt, dass aktuell rund 25.000 Menschen mit Behinderung in Österreich in Beschäftigungswerkstätten arbeiten und als arbeitsunfähig gelten.

Das erste Mal Lohn statt „Taschengeld”

Ab Oktober könnte Rebecca Samselnig jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben richtigen Lohn bekommen. Sie hat sich für das Kärntner Pilotprojekt „Reallabor Lohn statt Taschengeld” beworben. Das Land Kärnten will hier ab Herbst die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt neu erproben, die zuständige Soziallandesrätin Beate Prettner (SPÖ) bezeichnet das als „Quantensprung”.

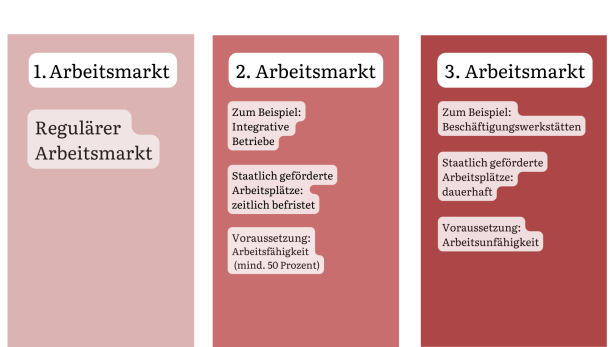

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen bereits sogenannte „integrative Betriebe” - neu ist am Reallabor, dass nun auch offiziell „arbeitsunfähige” Menschen teilnehmen können und in wissenschaftlicher Begleitung erforscht wird, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sich ändern müssten, damit auch Menschen mit Behinderung mehr Optionen haben, in den regulären Arbeitsmarkt einzusteigen.

Mit der Arbeit in den Beschäftigungswerkstätten wäre es dann erstmal für die Teilnehmenden vorbei - sie werden von Assistent:innen der Lebenshilfe und Mentor:innen dabei unterstützt, einen geeigneten Beruf und Arbeitgeber:innen zu finden. Ein Vorteil für die Firmen, die den Projektteilnehmern einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen: Die Geldmittel kommen vom Sozialreferat des Landes Kärnten und aus EU-Fördergeldern. Mit diesem Geld stellt die Kärntner Lebenshilfe die 20 Teilnehmenden für den Projektzeitraum von zwei Jahren für 19 Stunden in der Woche an.

„Der Arbeitskräftemangel spielt uns in die Hände, die Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe werden als großes Potenzial am Arbeitsmarkt erkannt.”

Die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kärnten, Silke Ehrenbrandtner, berichtet von großem Interesse verschiedener Unternehmen am Projekt: „Der Arbeitskräftemangel spielt uns in die Hände, die Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe werden als großes Potenzial am Arbeitsmarkt erkannt.” Zwar steht es den Teilnehmenden nach Ablauf der zwei Jahre frei, wieder in eine Beschäftigungswerkstätte zurückzukehren. Ziel des Projekts ist es aber, dass die Unternehmen die Teilnehmenden nach Ablauf des Projekts weiter beschäftigen.

„Arbeitsunfähigkeit” als Hindernis

Die Situation am Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung ist schwer: Viele bleiben meist ein Leben lang in Werkstätten, ohne Aussicht auf Alternativen. „Besonders für junge Menschen führt dieser Weg direkt in eine soziale Sackgasse und Abhängigkeit”, kritisiert der österreichische Monitoringausschuss zur Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Der unabhängige Ausschuss überwacht in Österreich die Einhaltung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderung.

Die Bundesregierung hatte zuletzt Ende Juni Besserungen in Aussicht gestellt: Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass man künftig unter 25 nicht mehr so einfach für arbeitsunfähig erklärt werden kann - die entsprechende Überprüfung bei der Pensionsversicherungsanstalt soll erst ab dem 25. Geburtstag möglich sein. So gebe man jungen Menschen mehr Zeit für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten, zudem hätten sie die Möglichkeit, Fortbildungen des AMS zu besuchen und Sozialhilfe zu erhalten, hieß es bei der Vorstellung der Gesetzesnovelle durch Sozialminister Johannes Rauch und Arbeitsminister Martin Kocher.

„Grundsätzlich erfreut” über die Ankündigung der Bundesregierung zeigte sich Bernhard Achitz, Volksanwalt für Menschen mit Behinderung, in einer Presseaussendung, übt darin aber auch Kritik: „Schon jetzt stellt sich aber die Frage, warum die Regierung nur für Jugendliche endlich eine Lösung vorsieht, nicht aber für erwachsene Menschen mit Behinderung.“

Denn: Personen wie Rebecca Samselnig fallen somit durchs Raster. Auch der 49-jährige Roland Kainz arbeitet in einer Beschäftigungswerkstätte im Kärntner Wolfsberg und ist Selbstvertreter bei der Lebenshilfe Kärnten: Er vertritt die Interessen von Menschen mit intellektuellen Behinderungen und setzt sich öffentlich für deren Rechte ein. Als Kind wollte er Anwalt werden - so kommt er seinem Traumberuf zumindest nahe, erzählt er. Allerdings: Für seine Tätigkeit als Selbstvertreter bekommt allerdings auch Kainz keinen Lohn. Würde ihn die Lebenshilfe Kärnten für seine Tätigkeit anstellen wollen, wäre das schlichtweg nicht möglich - es fehlt der gesetzliche Rahmen.

Als „arbeitsunfähige” Person ist er Teil des dritten Arbeitsmarkts: Seine Hilfeleistungen erhält er also nach dem Kärntner Behindertenschutzgesetz aus Geldmitteln des Landes. Um sozialversichert und angestellt werden zu können, müsste er jedoch Teil des ersten, heißt regulären, Arbeitsmarkts werden - das ist Kompetenzbereich des Bundes. Der Wechsel vom dritten zum ersten Arbeitsmarkt ist derzeit jedoch gesetzlich nicht möglich. Das Reallabor soll auch als Beispiel dafür fungieren, wie die Arbeitsmärkte inklusiver werden können.

Beschäftigungswerkstätten in der Kritik

Selbstvertreter Roland Kainz hat sich nicht für das Reallabor beworben, findet aber durchaus Gefallen am Projekt: „Es wird behinderten Menschen erleichtern, als gleichberechtigtes Mitglied in der Gesellschaft teilzunehmen”, sagt er. Für ihn sind Beschäftigungswerkstätten „nicht mehr zeitgemäß”, weil sie die Inklusion von Menschen mit Behinderung erschweren würden.

„Es wird behinderten Menschen erleichtern, als gleichberechtigtes Mitglied in der Gesellschaft teilzunehmen”

Roland Kainz, Selbstvertreter bei der Lebenshilfe Kärnten, über das Pilotprojekt "Reallabor Lohn statt Taschengeld"

Eine ähnliche Ansicht vertritt der österreichische Monitoringausschuss zur Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen - und stellt klar, dass das Prinzip der Werkstätten „segregierend und diskriminierend und nicht im Sinne der UN-Menschenrechtskonvention” sei: „Werkstätten schließen Menschen mit Behinderungen von einem inklusiven Arbeitsmarkt, Aus- und Weiterbildung und einer fairen und adäquaten Entlohnung aus.” Der Wechsel zu einem anderen Tätigkeitsfeld würde sich für Arbeitende in Werkstätten oftmals schwierig gestalten. Durch die Taschengeld-Regelung stehen schlichtweg zu wenig Geldmittel zur Verfügung stehen, um davon ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Die Erkenntnisse des “Reallabors” sollen laut den Projekt-Verantwortlichen des Landes Kärnten an die entsprechenden Entscheidungsträger beim Bund übermittelt werden. So könnten passende Rahmenbedingungen für die Basis von „Lohn statt Taschengeld“ für Menschen mit Behinderung österreichweit geschaffen werden.

Auch das Sozialministerium selbst hat die Durchführung einer Studie zum Thema beauftragt. Diese Ergebnisse sollen im Laufe des Sommers 2023 vorliegen und darauf basierend Gespräche mit den zuständigen Bundesländern geführt werden, heißt es aus dem Büro des Sozialministers. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse bislang nicht.

Rebecca Samselnig erfährt in den nächsten 2 Wochen, ob sie zum Reallabor-Projekt aufgenommten wird. Insgesamt haben sich dafür 39 Personen beworben. Sie würde gerne in Geschäften Sortiment in Regale einsortieren, erzählt sie.