Vier Tage im April 1955

Von Herbert Lackner

Schriftgröße

Fast hätten sie einander verpasst. Bei der Spinnerin am Kreuz wollten sich die vier Politiker am frühen Morgen des 11. April 1955 treffen, um dann gemeinsam zum Flughafen in Bad Vöslau zu fahren. Aber als Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ) beim Denkmal am Scheitelpunkt des Wienerbergs eintraf, war niemand da. Man habe den Treffpunkt auf Bitten von Außenminister Leopold Figl (ÖVP) einen Kilometer weiter, nach Inzersdorf, verlegt, wurde ihm mitgeteilt. Figl hatte argumentiert, die Spinnerin habe der Sage nach jahrzehntelang auf ihren auf einem Kreuzzug vermissten Gatten gewartet – und das sei schließlich ein schlechtes Omen für Staatsvertragsverhandlungen in Moskau.

So skurril diese legendärste Auslandsmission österreichischer Politiker in der Geschichte der Zweiten Republik begann, so absurd verlief sie manchmal auch in den folgenden Tagen. Dennoch: Als die vierköpfige Delegation am 15. April 1955 wieder in Bad Vöslau landete, war ein gutes Stück Geschichte geschrieben: Nach elf Jahren der Diktatur und weiteren zehn Jahren der Besatzung war Österreich wieder auf dem Weg, ein unabhängiger, demokratischer Staat zu werden.

Dass ausgerechnet diese vier Männer – Julius Raab und Leopold Figl von der ÖVP; Adolf Schärf und Bruno Kreisky von der SPÖ – zu den Vollendern dieses Vertragswerks werden sollten, ist grotesk.

Delegationsleiter Julius Raab (ÖVP) etwa, seit zwei Jahren Bundeskanzler, war als Führer der niederösterreichischen Heimwehr ein entschlossener Austrofaschist gewesen. 1930 hatte er im berühmten „Korneuburger Eid“ gelobt, gegen „westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat“ anzukämpfen. Im Nationalrat hatte er einmal den sozialdemokratischen Chefideologen Otto Bauer einen „Saujuden“ genannt.

Beim Eid in Korneuburg war auch der damals 28-jährige Leopold Figl dabei. Er kommandierte eine andere Miliz: die „Ostmärkischen Sturmscharen“, die sich im Februar 1934 an der Beschießung von Gemeindebauten in Wien-Meidling beteiligt hatten. Figl war 1953 von Raab einigermaßen rücksichtslos als Bundeskanzler gestürzt worden, nachdem die ÖVP bei der Nationalratswahl schwer verloren hatte. Die SPÖ war stimmenstärkste Partei geworden, nur das damalige Wahlrecht sicherte der ÖVP die Mandatsmehrheit. Die Ablöse durch seinen Freund traf Figl schwer. Das Amt des Außenministers war eher ein Trostpreis, seine Bewegungsfreiheit war denkbar gering. Auch inhaltlich war Figl in seiner Partei etwas isoliert: Als ehemaliger KZler hatte er weit mehr Berührungsängste mit dem rechten Verband der Unabhängigen (VdU), der Vorgängerpartei der FPÖ, als andere in seiner Partei. Julius Raab wollte 1953 sogar mit dem VdU koalieren. Zu den geheimen Verhandlungen nahm man Figl gar nicht erst mit.

Geschichte im Rucksack

Die sozialistischen Mitglieder der Delegation hatten ebenfalls einigermaßen viel Geschichte im Rucksack. Der aus der schwedischen Emigration zurückgekehrte Staatssekretär Bruno Kreisky etwa – er ist jetzt 44 – war ein glühender Verfechter der austromarxistischen Theorien Otto Bauers und nach 1936 eineinhalb Jahre lang vom Regime Kurt Schuschniggs inhaftiert gewesen. Da saß Julius Raab gerade in Schuschniggs Regierung.

Vizekanzler und SPÖ-Chef Adolf Schärf wiederum, mit 66 der Senior der Delegation, kam vom rechten Flügel der Sozialdemokraten. Mit den Lehren Otto Bauers konnte er wenig anfangen. Die NS-Zeit hatte er als Anwalt in Wien verbracht. Der Rückkehr emigrierter Parteifreunde stand Schärf nach 1945 eher skeptisch gegenüber. Das sei die Verlierergeneration im Kampf gegen den Faschismus, jetzt müsse die Partei neue Wege mit neuem Personal einschlagen, lautete die Parteilinie. Auch Kreisky kam erst 1951 nach Wien zurück. Die Moskau-Reise war für Schärf aber vor allem eine emotionale Belastung: Sein Sohn Reinhold war 1941 mit 25 Jahren vor Moskau gefallen.

Seit 1947 hatte es immer wieder Verhandlungen gegeben, seit 1950 lag sogar schon ein Entwurf für einen Staatsvertrag vor, aber weder der Westen noch die Sowjetunion wollten in Zeiten des immer hitziger werdenden Kalten Krieges ihre Positionen in der Mitte Europas räumen.

Die Vier im Flugzeug

Es hatte die Bundesregierung daher überrascht, als Sowjet-Außenminister Wjatscheslaw Molotow im Februar 1955 die Österreicher nach Moskau einlud, aber niemand glaubte an den Erfolg einer solchen Reise. Bundeskanzler Raab schlug zwei Wochen vor dem Termin in Moskau seinem SPÖ-Gegenüber Schärf sogar vor, Außenminister Figl und Staatssekretär Kreisky nicht nach Moskau mitzunehmen, um die Visite diplomatisch nicht hoch zu hängen, sie werde ja wohl wieder ergebnislos bleiben. Außerdem sei Figl zu den Osterfeiertagen ohnehin lieber zu Hause in Niederösterreich, was dieser auch bestätigte.

Noch grotesker wurde die Reise in der strikt antikommunistischen SPÖ diskutiert: Innenminister Oskar Helmer und Zentralsekretär Otto Probst waren dagegen, dass sozialdemokratische Regierungsmitglieder nach Moskau reisen, schließlich habe man das auch einfachen Funktionären untersagt. Der SPÖ-Bezirksobmann von Kufstein war kurz zuvor wegen eines Moskau-Besuchs während der Maifeiern aus der Partei ausgeschlossen worden. Das sei doch eine Reise aus staatspolitischen Gründen und kein Privatbesuch, argumentierte Schärf; er und Kreisky würden auf jeden Fall Molotows Einladung folgen.

Schließlich reiste man zu viert, die zur Verfügung gestellte Maschine war komfortabel mit Fauteuil und Diwans ausgestattet.

Bei heftigem Schneetreiben in Moskau angekommen, brachen in der österreichischen Delegation allerdings rasch kleine Reibereien aus, wobei sich vor allem Staatssekretär Kreisky sperrig zeigte. Als etwa der österreichische Botschafter in Moskau gleich nach der Ankunft vorschlug, einen Kranz am Lenin-Mausoleum niederzulegen, wurde das von Bundeskanzler Raab und Vizekanzler Schärf sofort begrüßt, aber Kreisky verlangte zu prüfen, ob üblicherweise nur volksdemokratische Delegationen eine solche Ehrung vornehmen. Schließlich ließ man es bleiben.

Geplagt von Kälte und Durchfall

Auch in einer heikleren Causa scherte Staatssekretär Kreisky aus. Er war dafür, die Botschafter der Westmächte in Moskau laufend über den Stand der Beratungen zu informieren. Raab war dagegen: Das sehe ja so aus, als würde man Weisungen empfangen.

Schließlich gab es tägliche Konferenzen mit den drei West-Botschaftern, bei denen Außenminister Figl – offenbar auf Wunsch Raabs – nur kursorisch, Kreisky aber detailliert informierte. Raab litt aber nicht nur an diesem unangenehm selbstbewussten Sozi, er hatte auch Durchfall und überdies trotz des erwartbar kalten Wetters keinen Wintermantel mitgenommen.

Diese Details der legendären Moskau-Reise wurden erst ein Vierteljahrhundert später und auch da nur einem sehr kleinen Publikum bekannt. Ende der 1970er-Jahre wurden im Nachlass Adolf Schärfs, Bundespräsident von 1957 bis 1965, aus dem Stenogramm übertragene Mitschriften und Notizen über die vier Tage in Moskau entdeckt. Der damalige SPÖ-Zentralsekretär Karl Blecha wollte sie im SPÖ-Theorieorgan „Zukunft“ veröffentlichen, aber Zeitzeuge Kreisky behielt sich die Endredaktion vor.

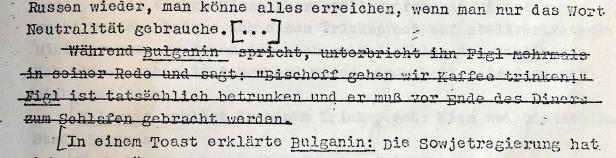

„Figl ist tatsächlich betrunken und musste vor Ende des Diners zum Schlafen gebracht werden.“

Adolf Schärf

in einer Passage, die Kreisky später streichen würde

Er strich von Schärf aufgezeichnete Belanglosigkeiten („Es war Schnee gefallen und es herrschte Quatschwetter“), vor allem aber Heikles. So notierte Schärf nach einem Abendessen bei Ministerpräsident Nikolai Bulganin: „Figl ist tatsächlich betrunken und musste vor Ende des Diners zum Schlafen gebracht werden.“ Kreisky strich die Passage ebenso wie jene über das Abendessen bei Außenminister Molotow am nächsten Tag: „Figl bringt ein Waidmannsheil aus und wünscht bei diesem Trunk seinen Arm in jenen von Molotow einzuhängen, doch tut dieser nicht mit.“ Zuvor hatte Figl der Runde stolz Jagdfotos aus Niederösterreich präsentiert.

Diese Moskauer Wirklichkeit kontrastiert stark mit dem hierzulande so beliebten Mythos, die Österreicher hätten die Sowjets einfach unter den Tisch gesoffen. So jedenfalls zeigte es eine berühmt gewordene Karikatur in der in München erscheinenden Zeitschrift „Simplicissimus“. Tatsächlich, so Schärf in seinen Aufzeichnungen, füllten die Sowjets ihre Wodka-Gläser hinterrücks immer wieder mit Wasser.

Auch das strich Kreisky.

In Moskau war den Österreichern rasch klar geworden, dass es in der sowjetischen Führungsriege, angeführt vom Ukrainer Nikita Chruschtschow, in den zwei Jahren seit dem Tod Josef Stalins ein signifikantes Umdenken gegeben hatte: Der Kreml war nun bereit, einen Staatsvertrag mit Österreich auch ohne Lösung der „Deutschland-Frage“ abzuschließen. Es genügte ein Passus über ein Anschlussverbot. Man war auch bereit, ehemaliges deutsches Eigentum – das war ein guter Teil der Industriebetriebe und der Banken – und auch die Ölfelder bei Zistersdorf den Österreichern zu überlassen. Dafür verlangten die Sowjets 150 Millionen Dollar für die Industriebetriebe, 20 Millionen für die Donauschiffe und üppige Öllieferungen. Statt Geld durfte Österreich aber Waren liefern.

Die zentrale Forderung der Sowjetunion war allerdings die Neutralität: Österreich dürfe sich keinem Militärbündnis anschließen und keine fremden Truppenstationierungen auf seinem Staatsgebiet dulden. Die Absicht dahinter war klar: Mit dem „neutralen Riegel“ Österreich und Schweiz in der Mitte Europas wird die NATO, der auch Deutschland 1954 beigetreten war, topografisch geteilt.

Diskussionen in der Delegation

Die Österreicher wurden von diesem Verlangen nicht überrascht: Im Jahr zuvor hatte der Kreml entsprechende Signale Richtung Wien gesendet. Und man hatte sich mit dem Gedanken an Neutralität schon lange zuvor angefreundet. Bereits 1947 beschloss die SPÖ auf einem Parteitag ein Aktionsprogramm, in dessen außenpolitischem Teil es hieß: „Österreich frei und neutral! Internationale Garantie der Neutralität Österreichs zur Sicherung seiner bestehenden Grenzen, seiner Freiheit und Unabhängigkeit.“

Die ÖVP war da zurückhaltender. In ihrem Grundsatzprogramm von 1952 kommt das Wort „Neutralität“ kein einziges Mal vor, die Rede ist bloß von „Frieden und Freundschaft mit allen Völkern“.

„Herr Staatssekretär, warum san Sie eigentlich so gegen das Wort Neutralität? Das spielt ja gar ka Rolle, wia man dös nennen. Tun ma dös gleich annehmen.“

Kanzler Julius Raab

zu Staatssekretär Kreisky laut Mitschrift von Adolf Schärf

Umso überraschender verliefen in Moskau die Diskussionen innerhalb der österreichischen Delegation, bei denen man eine Schallplatte mit dem „Radetzkymarsch“ laufen ließ, um ein Abhören zu verhindern. Die Sozialdemokraten Schärf und Kreisky hatten bemerkt, wie wichtig den Sowjets die ausdrückliche Erwähnung des Wortes „Neutralität“ war – „Allianzfreiheit“ allein hätten sie nicht akzeptiert –, und meinten, man könne dafür noch einige Konzessionen herausschlagen. Außenminister Leopold Figl schloss sich dieser Meinung an. Als Kreisky in der internen Besprechung meinte, der Begriff „Neutralität“ sei unpräzise und könne die Westmächte verstören, sprach Kanzler Julius Raab ein Machtwort: „Herr Staatssekretär, warum san Sie eigentlich so gegen das Wort Neutralität? Das spielt ja gar ka Rolle, wia man dös nennen. Tun ma dös gleich annehmen“, heißt es in der Mitschrift Adolf Schärfs. So geschah es dann auch.

Allerdings erklärte sich der Kreml zu einem Kompromiss bereit: Die Neutralität wurde nicht im Staatsvertrag niedergeschrieben, was womöglich immer wieder aufkeimende Diskussionen mit den Signatarmächten bedeutet hätte, sondern in einem eigenen Verfassungsgesetz – beschlossen im Nationalrat am Tag nach dem Abzug des letzten alliierten Soldaten, also am 26. Oktober 1955.

Julius Raab hatte gleich nach seinem Amtsantritt 1953 versucht, das Verhältnis zur Sowjetunion zu entspannen, in der richtigen Annahme, sie sei der Schlüssel zu einem Staatsvertrag. Seine Partei, die ÖVP, hatte er langsam mit dem Begriff „Neutralität“ angefreundet. Das blieb in Moskau nicht unbemerkt.

Nicht zuletzt innenpolitische Gründe waren für Raabs neuen Kurs maßgeblich: Er wollte der Kanzler sein, der den heiß ersehnten Staatsvertrag nach Hause bringt, dann konnte er auch Neuwahlen riskieren und die Scharte von 1953 auswetzen, als seine Partei erstmals seit 1945 die Stimmenmehrheit verloren hatte. In der plötzlichen Kompromissbereitschaft der Sowjets sah er ein Flugloch, das sich im Kalten Krieg rasch wieder schließen konnte.

„Sie können doch nicht verlangen, dass wir uns ausgerechnet in Moskau für so eine Sache einsetzen. Das würde bei den Russen den Eindruck erwecken, wie wenn wir irgendwelche Absichten hätten.“

Vizekanzler Adolf Schärf

In einem Punkt musste der Bundeskanzler in Moskau allerdings zurückstecken. Er hatte versucht, seine sozialdemokratischen Mitverhandler zu überreden, sich ebenfalls für die Streichung des von den Sowjets geforderten Passus einzusetzen, wonach Österreich das Habsburgergesetz von 1919 beibehalten müsse. Dieses hatte die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg vorgesehen.

Vizekanzler Schärf blieb hart: „Sie können doch nicht verlangen, dass wir uns ausgerechnet in Moskau für so eine Sache einsetzen. Das würde bei den Russen den Eindruck erwecken, wie wenn wir irgendwelche Absichten hätten.“

Aber alles lief gut: Am 15. April 1955 war das Vertragswerk in trockenen Tüchern. Dann gab es allerdings noch ein etwas peinliches Finale. Raab ersuchte die Sowjets um eingemeinsames Kommuniqué, was von diesen etwas erbost abgelehnt wurde: Raab habe doch ohnehin schon am Vorabend im Alleingang die österreichische Öffentlichkeit informiert. Der Bundeskanzler dementierte, worauf Molotow ein Telegramm mit einer Stellungnahme Raabs vorlegte, das dessen Kabinettschef Ludwig Steiner hinter dem Rücken der Sowjets und der sozialdemokratischen Verhandler nach Wien geschickt hatte.

Der Scoop des Hugo Portisch

Hugo Portisch, damals stellvertretender Chefredakteur des „Kurier“, war einer der Empfänger. Portisch später in seinen Erinnerungen: „Ich hatte einen guten Draht zur österreichischen Delegation und erfuhr noch am Abend das Resultat der Verhandlungen.“ Der „Kurier“ erschien als einzige Zeitung mit einer Sonderausgabe. Mangels Kolportage wurde sie in der Nacht von Chefredakteur Hans Dichand und Hugo Portisch eigenhändig in der Wiener Innenstadt verteilt.

1956 fanden dann tatsächlich vorgezogene Nationalratswahlen statt. Die ÖVP gewann deutlich hinzu und wurde mit 46 Prozent wieder stärkste Partei.

Österreich hatte den Staatsvertrag und das Kabarett ein neues Thema. Gerhard Bronner und Peter Wehle ätzten, nun sei endlich der politische Status dem Nationalcharakter angepasst worden. Titel des Songs: „Mia san von Natur aus neutral.“

Herbert Lackner

war von 1998 bis zum Februar 2015 Chefredakteur von profil. Heute schreibt der Autor mehrer Bücher als freier Autor für verschiedene Medien, darunter profil.