Was die EU mit Österreichs Bauern vorhat

Warum kürzt die EU bei der Landwirtschaft?

Die EU-Kommission legt sich mit ihren aktuellen Budgetplänen mit einer mächtigen und politisch bestens organisierten Gruppe an: Den Bäuerinnen und Bauern.

Zwei Billionen Euro soll der zukünftige EU-Haushalt umfassen. Unter dem Schlagwort Vereinfachung werden nun 15 bis dato getrennte Budgets vermischt. Darunter auch die zwei bis dahin getrennten Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik. In Summe würde das Budget für die Landwirtschaft sinken, die EU versucht mit einer Garantie von 300 Milliarden Euro die Agrarier zu besänftigen.

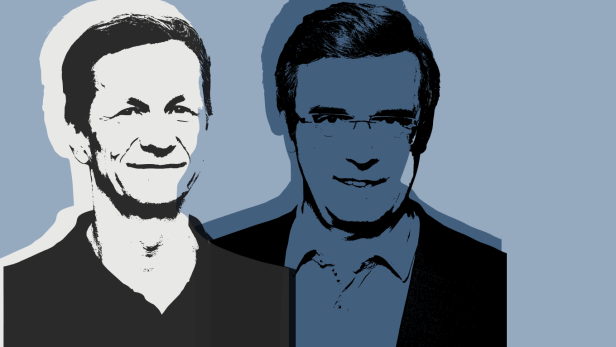

Seit mehr als 30 Jahren wird kritisiert, dass diese Art der Flächen-Förderungen Landbesitz stark begünstigt. Im aktuellen Vorschlag will die EU-Kommission diese Zahlungen nun deckeln. Den Agrariern gefällt das nicht, aber es sei eine Frage der Zielsetzungen, so die Agrarökonomen Franz Sinabell vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und Klaus Salhofer, Professor an der Universität für Bodenkultur.

Was ändert sich konkret?

Im neuen Vorschlag zum EU-Budget sollen die Flächenzahlungen auf 100.000 Euro begrenzt werden, das heißt, ab einer Größe von 100 Hektar gibt es keine flächenbezogenen Subventionen mehr. In Österreich betrifft das weniger als fünf Prozent der Betriebe, es gibt kaum Betriebe in dieser Größenordnung, sind sich die beiden Ökonomen einig. Bei großen Betrieben gibt es Skaleneffekte, sie können billiger produzieren, da ist diese Kappung vertretbar, sagt Franz Sinabell vom Wifo.

Wer verliert am meisten?

Vor allem Länder, die stark von der sogenannten zweiten Säule leben – Agrarumweltprogramme, Ausgleichszahlungen, Invesitionsförderungen. In Österreich stammen 45 Prozent der Agrartransfers aus dieser Säule, EU-weit sind es nur 25 Prozent. „Der Vorschlag ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Agrarökonomen schon immer sagen, was gemacht werden sollte“, sagt Salhofer. Die Landwirtschaft soll in Zeiten von Klimawandel und Biodiversitätsverlust produktiver, aber gleichzeitig umweltschonender werden. Und dafür bräuchte es Salhofers Meinung nach Anreize für die Vermeidung von Emissionen, Investitionen in neue Technologien und Adaptierungen an den Klimawandel.

Sinabell sieht das anders, die Stoßrichtung stimme noch und er hält es für glaubwürdig, dass die EU in der Landwirtschaft beim Thema Umwelt dran bleibt. Mit den neuen Reformen würden Umweltleistungen explizit benannt und die Leistungen sollen ergebnisorientiert gestaltet werden. „Natürlich kommen da jetzt gewisse Änderungen für die Bauern, wenn es von der Maßnahmenorientierung in Richtung Zielorientierung geht.“

Was hat das mit der Ukraine zu tun?

Die Landwirtschaft ist der größte Budgetposten der EU und wurde bereits in ihrem Gründungsvertrag festgelegt. Mittlerweile haben sich die Ziele verschoben: Ursprünglich sollte die Versorgung der EU sichergestellt werden, die Märkte stabilisiert und für die „landwirtschaftliche Bevölkerung insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens eine angemessene Lebenshaltung“ gewährleistet werden.

Europas Aufrüsten und die flaue Wirtschaft sind Herausforderungen, für die die EU Geld braucht und dafür sind die einzelnen Mitgliedsländer nicht bereit, mehr beizusteuern. „Das kann dann eigentlich nur durch Umverteilung passieren und die Ausgaben für die Landwirtschaft sind derzeit der größte Teil des EU-Budgets“, sagt Klaus Salhofer.

Der EU-Haushalt wird für sieben Jahre festgelegt, der neue ist für die Jahre 2028 bis 2035 angedacht. Die Diskussion um die Kappung der Direktzahlungen und eine Umverteilung zu kleineren Betrieben könnte auch damit zusammenhängen, dass für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine vorgebaut wird, so Salhofer. „Wenn die Ukraine unter den derzeitigen Regeln beitreten würde, dann müsste das Budget für den Landwirtschaftssektor um ein Drittel erhöht werden. Auch weil es in der Ukraine sehr viele große Betriebe gibt.“

Diese Betriebe sind am Weltmarkt wettbewerbsfähig, somit stellt sich die Frage, ob sie EU-Subvention brauchen. Eine ähnliche Diskussion habe es schon vor 20 Jahren gegeben, als es darum ging, ob die Osteuropäischen Länder beitreten. „Damals hat man den neuen Mitgliedsländern eine niedrigere Flächenprämie gewährt und ich gehe davon aus, dass es bei der Ukraine ähnlich wird“, sagt Sinabell. Wenn es zu einem Beitritt käme.

Stichwort Bauernsterben: Was tun?

Spricht man vom Bauernsterben, dann ist damit gemeint, dass die Betriebe nicht weitergeführt werden. „Die Menschen leben, Gott sei Dank“, scherzt Sinabel. Die Ökonomen sehen einen Strukturwandel. „Die einen Betriebe werden größer, die anderen bleiben gleich groß, aber ändern ihr Produktportfolio, indem sie zum Beispiel Urlaub am Bauernhof anbieten und somit nicht wachsen müssen“, sagt Sinabell. In Österreich wurde hier „sehr viel richtig gemacht“ und bestehe Hoffnung, dass sich diese Entwicklungen weiter fortsetzen. Viele Junge würden in den Sektor einsteigen, mit neuen Ideen und neuen Herangehensweisen. „Dass es in der Landwirtschaft nicht einfach ist, Brot zu verdienen, das ist den Leuten aber bewusst.“

Es sei eine Frage, die die Politik beantworten muss, so Salhofer. „Meiner Meinung nach sollte das Ziel der Agrarpolitik sein, umweltschonend und sehr effizient Nahrungsmittel zu erzeugen. Ist das das Ziel oder ist das Ziel, möglichst viele Höfe zu erhalten?“

Aus ökonomischer Sicht ist der Agrarstrukturwandel ein normaler Prozess einer volkswirtschaftlichen Entwicklung, so Salhofer. Es sei daher normal, dass der Landwirtschaftssektor kleiner wird. Ein Landwirt ernährt mit Hilfe modernster Technologie heute in Österreich ungefähr 140 Personen, 1991 waren es die Hälfte, schätzt Salhofer.

Österreichs Landwirtschaft hat viele kleine Betriebe und viele Nebenerwerbsbauern. Einige werden aber als Hobby geführt. Für Sinabell stellt sich die Frage, ob dafür öffentliche Gelder aufgewendet werden sollen.

Sind Österreichs Bauern überfördert?

Es gebe zwar überflüssige Förderungen, aber auch das sei wieder eine Frage des Zieles, so Sinabell. Auf der einen Seite geht es um Produktivität, um mehr Effizienz. Dazu gebe es viel Forschung, unter anderem zu den Investitionsförderungen, zum Beispiel Förderungen für Imkerkurse. Das macht die Menschen produktiv, es sind Anreize etwas umzusetzen. Auf der anderen Seite werden auch Umweltziele und Einkommensziele verfolgt. Das Parlament kann hier entscheiden, wie viel für was ausgegeben wird, auch die Flächenprämien und soziale Anreize seien Sozialpolitik – nicht Agrarpolitik.

Ob die Kürzungen in der Landwirtschaft durchgehen? Da muss sich die EU erst gegen die Bauernvertreter durchsetzen. Und die sind bestens organisiert.