Die Reaktion des Schulleiters ist ein Paradebeispiel für die gängige Auseinandersetzung mit Antisemitismus an österreichischen Schulen. Lehrer und Schulleitungen sind oft mit solchen Situationen überfordert. Sie sind aber nicht auf sich allein gestellt. Wenn es zu einem diskriminierenden Vorfall kommt oder Lehrer von Radikalisierungen mitbekommen, soll dies umgehend der Bildungsdirektion gemeldet werden. „Unsere Aufgabe als Bildungsdirektion ist es, dass eingeschritten und gehandelt wird und die Information nicht an der Schule bleibt“, so der Vertreter der Bildungsdirektion Wien, Horst Tschaikner. Bereits 2021 reagierte die Bundesregierung auf die Dringlichkeit des Antisemitismus-Problems und beschloss 41 Maßnahmen, 38 davon wurden bereits umgesetzt. Darunter fällt auch das Bildungsangebot „Erinnern.at“ zur Bekämpfung des Antisemitismus an Schulen. Zusätzlich werden zahlreiche Ausstellungen, Führungen, Workshops sowie Fortbildungen angeboten. Durch das Wiener Netzwerk „Demokratiekultur und Prävention“, in dem verschiedene Behörden zusammenarbeiten, sollen Jugendliche und junge Erwachsene vor extremistischen Tendenzen geschützt und Extremismus bekämpft werden. „Wichtig ist, dass wir hinsehen“, so Tschaikner. Der erste Schritt liegt bei den Lehrern und der Schulleitung: „Da hängt viel von Einzelpersonen ab.“

Die Maßnahmen zeigen bisher keine Wirkung. Im Gegenteil: Die Lage für Juden in Österreich hat sich seit dem jüngsten Aufflammen des Nahostkonflikts drastisch verschlimmert. Und: Kann der Kampf gegen Antisemitismus in pädagogischen Einrichtungen wirklich von Einzelpersonen abhängen? Die Aufklärung über die Verbrechen der Nazis und das Etablieren einer Erinnerungskultur sind zentrale Aufgaben der Schulen. Die „Snapshot“-Studie zum Antisemitismus aus dem Jahr 2024 zeigt, dass nur 19 Prozent der 16- bis 25-jährigen Schüler in Österreich über das jüdische Leben gegenwärtig im Schulunterricht gesprochen haben. Lediglich 28 Prozent gaben an, dass der Nahostkonflikt thematisiert wurde.

Eine weitere Untersuchung der aktuellen Studie der Jewish Claims Conference zeigt Alarmierendes: Jeder siebte junge Österreicher hat von den Begriffen Holocaust oder Shoah noch nie gehört. 40 Prozent der jungen Erwachsenen zeigten ein verzerrtes Verständnis der Opferzahlen. Sie sind überzeugt, dass die Zahlen deutlich niedriger sind. Noah und Esther erzählen zwar, dass in der Schule der Holocaust thematisiert wurde, doch während des Geschichtsunterrichts machten sich die Schüler in den Klassen über den Holocaust lustig. Sie lachten jedes Mal, wenn der Lehrer nur das Wort „Jude“ sagte. Die Lehrer intervenierten nicht, sondern fuhren einfach fort.

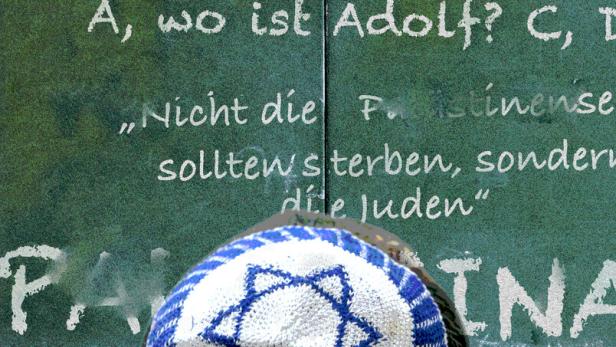

Leah, 14: „Sie sagte: ‚Die Juden sollen statt der Palästinenser sterben“

Die 14-jährige Schülerin Leah hatte vor dem 7. Oktober nie Antisemitismus erlebt. Das änderte sich mit der Militäroffensive Israels im Gazastreifen. Eine langjährige Freundin wandte sich von ihr ab. Sie erfand zudem ein Lied, das sie ständig sang: „A, wo ist Adolf? C, D, F, G, H, wo ist Hitler?“ Leah hörte ähnlich wie Esther derartige Sätze: „Juden sollten statt der Palästinenser sterben.“ Nach einigen Wochen „entschuldigte“ sich die Freundin bei ihr: „Ich zähle dich nicht als jüdische Person, weil du ja nur halbjüdisch bist.Also keine Sorge. Ich meine nicht dich, sondern andere Juden.“ Beruhigend waren diese Worte nicht. Leahs Mutter traf sich nach einigen Wochen mit den Eltern der Freundin. Diese waren über das Verhalten ihrer Tochter zuerst schockiert, dann verharmlosten sie das Gesagte mit der Begründung: „Ja, sie schaut halt so viel TikTok.“

Die digitale Welt spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von Hass und Hetze gegenüber jüdischen Kindern. Die Dynamiken auf Plattformen wie TikTok spiegeln sich zunehmend im Schulalltag wider. Noah berichtet, wie Mitschüler in den Gängen „Interviews“ inszenieren, die aus sozialen Medien bekannt sind: „Sie halten dann ihr Handy wie ein Mikro vor einen und fragen: „Israel oder Palästina?“ Für seine Klassenkollegen gibt es nur eine „richtige“ Antwort: „Palästina“ – alles andere mache einen „zur Zielscheibe“. Leah berichtet von demselben Phänomen. Auch bei ihr wurde „Israel oder Palästina?“ zu einer der populärsten Fragen an ihrer Schule. Rund 72 Prozent der elf- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen in Österreich verwenden TikTok, 87 Prozent davon täglich. Die meisten beziehen ihre Informationen nicht über traditionelle Medien, sondern über „Content Creator“ und undurchsichtige Accounts. Und hier gelten kaum Regeln. Es werden vor allem jene Inhalte gepusht, die polarisieren. Je extremistischer der Inhalt, umso länger bleiben die meisten Nutzer dran. „Wenn man einmal in einer antisemitischen Richtung ist, wird die immer stärker bedient. Radikalisierungen können dadurch leicht passieren“, erklärt Thomas Prager, Geschäftsführer von „Digitaler Kompass“, einer Organisation für mehr Medienkompetenz in Österreich.

profil unternimmt einen Selbstversuch. Nach wenigen Videos erscheinen schon die ersten extremistischen Inhalte. Je länger man das Video schaut, desto schneller gerät man in ein „Rabbit Hole“ – also in den Zustand, in dem man stundenlang nur noch Inhalte zu einem Thema auf sozialen Netzwerken konsumiert. „Ich habe mich schon oft gefragt, warum genau der Konflikt so extrem polarisiert. Ich habe in Schulklassen auch den Eindruck, dass das ein großes Thema ist, das immer wieder aufkommt“, so Prager. Er und seine Kollegen von „Digitaler Kompass“ veranstalten in Schulen Workshops, mittels denen Schülererkennen lernen sollen, wie man Falschinformationen rechtzeitig erkennt. Prager ist der Meinung, dass digitale Medienkompetenz in den Lehrplan integriert werden muss: „Die Art und Weise, wie ich mich mit meinem Smartphone informiere, sollte etwas in der Schule sein, das Jugendliche grundlegend wie Schreiben und Rechnen lernen.“ Neben dem „Digitalen Kompass“ versucht auch eine Initiative des Bildungsministeriums mit dem Titel „Safer Internet“ , die sichere Nutzung des Internets zu fördern. Immer mehr traditionelle Medien bespielen ebenso bereits TikTok mit seriöserer Nachrichtenberichterstattung für Jugendliche. Die Verantwortung bleibt aber nicht nur bei Schulen und Medien, sondern ebenso bei den Eltern. „Als Elternteil sollte man sich ständig dafür interessieren, was Kinder auf den sozialen Medien machen. Extremismus erfüllt oft ein Bedürfnis, das man woanders nicht hat“, so Prager. Doch oft sind Eltern ahnungslos, was das digitale Verhalten ihrer Kinder betrifft. Horst Tschaikner von der Bildungsdirektion Wien tritt regelmäßig mit Eltern in Kontakt: „Die Eltern sind oft wirklich schockiert, wenn sie erfahren, was sich ihre Kinderansehen.“ Für ihn ist der freie Zugang zu sozialen Medien bedenklich. Was können Eltern tun, wenn sie merken, dass ihr Kind sich radikalisiert? „Sie nicht allein lassen“, so Tschaikner. Die Verbreitung von Fehlinformationen auf sozialen Medien, die den Diskurs prägen, stellt eine der größten Herausforderungen dar.

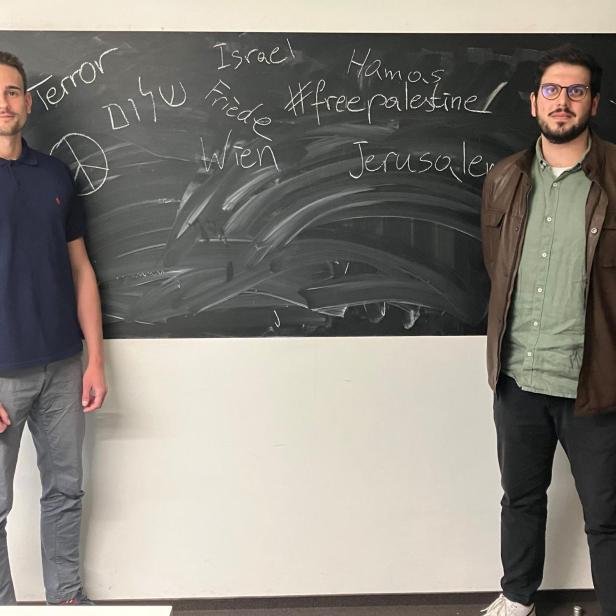

Standardfrage bei den Diskussionen :„Sind alle Juden reich?“

Mit solchen Fragen wird der 16-jährige jüdische Schüler David von seinen Mitschülern konfrontiert. Seit fast zwei Jahren arbeitet er für LIKRAT, dem Dialogprogramm der Israelitischen Kultusgemeinde. David besucht Schulklassen, um für Jugendliche die Vielfalt des jüdischen Lebens erlebbar zu machen und kritische Diskussionen anzustoßen. Durch diese Initiative hat er bereits 25 Klassen und etwa 370 Schüler erreicht. Viele dieser bekannten Vorurteile und Verschwörungsmythen sind in der Geschichte tief verwurzelt. Bei einer Umfrage aus 2022 stimmten 36 Prozent der Befragten in Österreich der Aussage „Die Juden beherrschen die internationale Geschäftswelt“ zu. Solche antisemitischen Stereotypen werden auf TikTok und anderen Plattformen neu verbreitet und erreichen dadurch jüngere Zielgruppen. Neben diesen Vorurteilen wird das Vorgehen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahugeneralisiert: „Viele Schüler sehen uns nicht mehr als Individuen, sondern projizieren das Handeln der Regierung auf das gesamte israelische Volk oder auf die ganze Religion.“ Der 16-Jährige wohnt selbst in der Wiener Leopoldstadt, wo zahlreiche jüdische Institutionen stark erhöhte Polizei- und Security-Präsenz seit dem 7. Oktober erfahren.

Für Leah gibt es übrigens ein „Happy End“: Ihre Schulkollegen stehen solidarisch hinter ihr. Esther hingegen fühlte sich gezwungen, in eine jüdische Schule zu wechseln. Für sie war das zunächst eine unangenehme Erfahrung. Da sie nicht religiös ist, fühlte sie sich mit dem Beten und der konservativen Kleidung überfordert. Schließlich wechselte Esther neuerlich in eine andere jüdische Schule, wo sie seither gerne hingeht und sich sicher fühlt.Noah muss noch das Ende des Schuljahres abwarten, bis ein Übertritt in eine jüdische Schule möglich ist. Auch seine Mutter kann den Wechsel kaum erwarten: „Ich hoffe, dass das dann endlich alles aufhört.“