Nachaderlass: Ist die Erbschaftssteuer unfair?

Es kommt nicht oft vor, dass es ein Steuerthema auf Wahlplakate schafft. Steuern gelten als komplexe und langweilige Angelegenheit. Darüber will man am liebsten nichts wissen; da kennt man sich sowieso nicht richtig aus. Kein gutes Futter also für politische Kampagnen.

In diesem Wahlkampf jedoch schafft es ein Steuerthema in dicken Lettern auf die Plakate. " Erbschaftssteuer ist unfair", lässt die FPÖ, die selbsternannte Partei des kleinen Mannes, affichieren. Seit Jahren schon kampagnisiert die Partei gegen die "Enteignung und Plünderung des fleißigen Mittelstands". Das Schreckensszenario, das die Freiheitlichen an die Wand malen - genauso übrigens wie ÖVP und NEOS: Wenn die Großmutter ihr Häuschen, für das sie ihren Lebtag hart gearbeitet hat, schließlich an den Enkel abtritt, halte der gefräßige Staat die Hand auf.

Der Widerstand des konservativ-wirtschaftsliberalen Lagers rührt daher, dass der Ruf nach einer Erbschafts- und Schenkungssteuer derzeit umso lauter ertönt - von der anderen Seite des politischen Spektrums. Lange galt die Frage, ob die 2008 abgeschaffte Steuer wiedereingeführt werden soll, als Fachthema für Ökonomen und Steuerjuristen. Heute erhebt sie SPÖ-Kanzler Christian Kern zur zentralen Forderung im Rahmen seines Wahlkampfs rund ums Thema Gerechtigkeit. Sie steht zwar bereits seit Jahren im Programm der Sozialdemokraten, wurde jedoch nie so offensiv propagiert.

Kern erwartet sich eine halbe Milliarde Euro Einnahmen jährlich. Das ist nicht viel im Vergleich zu Österreichs gesamtem jährlichen Steueraufkommen von rund 100 Milliarden - aber doch einiges. Die Einnahmen will die SPÖ hauptsächlich in die Heimpflege alter Menschen stecken.

Nicht nur Kern stürzt sich auf das Thema Erbschaftssteuer, auch die Grünen und die Liste Pilz. Deren Konzepte gehen sogar noch weiter: Während die SPÖ lediglich Erbschaften in der Höhe von mehr als einer Million Euro besteuern will, soll der Freibetrag bei den Grünen und Pilz nur eine halbe Million betragen.

Hat die Erbschaftssteuer das Zeug, das Land gerechter zu machen?

Zeit also für eine Bestandsaufnahme. Hat die Erbschaftssteuer wirklich das Zeug, das Land gerechter zu machen? Lassen sich aus ihr tatsächlich beträchtliche Einnahmen lukrieren, ohne die breite Mittelschicht zu belasten? Und wenn ja, warum wurde die Steuer dann vor nicht einmal einem Jahrzehnt abgeschafft?

Wer darauf Antworten möchte, muss einen Schritt zurücktreten. Woher kommen überhaupt die Steuern und Abgaben, welche die Finanz einnimmt?

Rund 57 Prozent davon machten laut dem Wiener Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) im Jahr 2012 jene Steuern aus, die auf das Gehalt der Beschäftigten draufgezahlt werden müssen, etwa die Lohnsteuer. Diese Abgaben auf Arbeit seien im Europavergleich "insgesamt überdurchschnittlich und tendenziell steigend", konstatiert das Wifo. Heißt: Wer als unselbstständig Beschäftigter arbeitet, liefert einen saftigen Teil seines Lohns als Steuern an den Fiskus ab - genauso wie der Arbeitgeber pro Beschäftigtem.

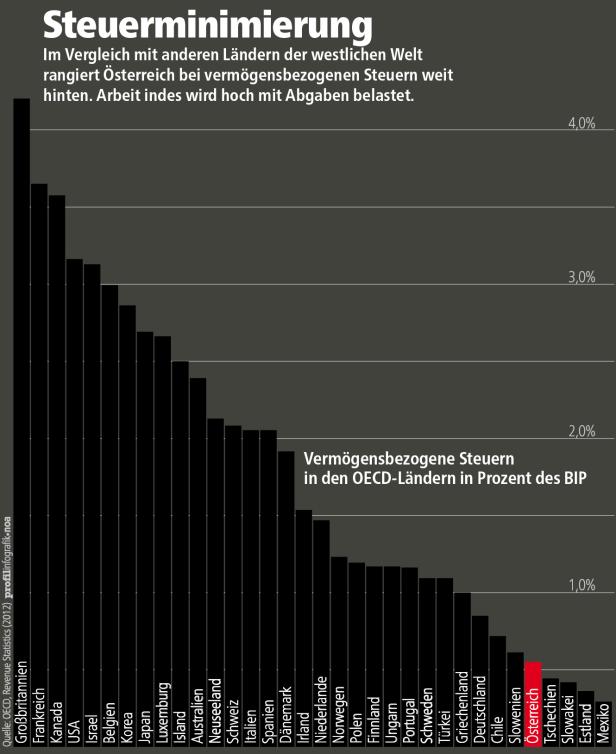

Kaum eine Rolle hingegen spielen im heimischen System jene Steuern, die auf das Vermögen der Österreicher fällig werden. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Grundsteuer - oder eben um die 2008 abgeschaffte Erbschaftssteuer. Alle vermögensbezogenen Steuern zusammen trugen laut Wifo zwischen 2002 und 2012 gerade einmal 1,3 Prozent zu den Gesamtabgaben bei.

Österreich unterscheidet sich diesbezüglich kaum von anderen Staaten der westlichen Welt. Überall senkten Regierungen seit den 1980er-Jahren die Steuern auf Vermögen und außergewöhnlich hohe Einkommen. Warum? Diese Gelder konnten, wenn zu hoch besteuert, schnell aus dem Land fliehen. Dafür waren die Technisierung und stärkere Vernetzung internationaler Kapitalströme verantwortlich. Bleiben die Gelder hingegen im Land, weil niedrig genug besteuert, könne das auf Umwegen sogar Vorteile für die Volkswirtschaft bringen, rechtfertigten damals gern Ökonomen die Senkungen. Denn das Geld sorge für Arbeitsplätze und Wachstum - zum Beispiel, wenn es, in Unternehmen investiert, diesen zu mehr Erfolg verhelfe.

Dieser ökonomische Zeitgeist führte auch dazu, dass die Erbschaftssteuer 2008 abgeschafft wurde. Ein Jahr zuvor hatte sie der Verfassungsgerichtshof beanstandet. Die Richter störten sich an einem Detail: Der Wert von zu vererbenden Immobilien sei zu gering angesetzt. Dadurch entstehe eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Vermögenswerten wie Schmuck oder Bargeld - ein Verstoß gegen die Verfassung. Die Regierung unter SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer und ÖVP-Finanzminister Wilhelm Molterer hätte die Steuer leicht reparieren und beibehalten können. Aber sie verzichtete darauf. Also wurde sie abgeschafft.

Kaum abgeschafft, schon Rufe nach Wiedereinführung

Die Politiker verspürten auch deshalb keinen Handlungsdruck, weil die Erbschaftssteuer ohnedies kaum etwas einbrachte. Im letzten Jahr vor der Abschaffung 2007 waren es insgesamt gerade einmal 112 Millionen Euro. Rechnet man aus dieser Summe lediglich jene Erbschaften heraus, die mehr als eine Million Euro betragen - wendet man also das System an, das sich heute die SPÖ wünscht - bleiben überhaupt nur 8,8 Millionen Euro übrig. Aus ganzen 24 Erbschaften. Also praktisch gar nichts.

Heute hingegen erwartet sich die SPÖ 500 Millionen Euro - die stolze 55-fache Summe. Wie soll das funktionieren? Die Antwort: In der alten Erbschaftssteuer klafften gewaltige Schlupflöcher. Geld auf Sparbüchern etwa war überhaupt von ihr ausgenommen. Noch gravierender: Bei Immobilien diente der sogenannte dreifache Einheitswert als Basis für die Besteuerung. Genau dies hatte der Verfassungsgerichtshof beanstandet. Beim Einheitswert handelt es sich um eine Standardbewertung von Immobilien durch die Finanzämter - basierend auf den Grundstückspreisen des Jahres 1973. Ein Einfamilienhaus nahe Wien etwa ist, berechnet nach dem Einheitswert, mitunter nur einige Tausend Euro wert. Mit echten Marktpreisen hat das nichts zu tun. Dennoch wurde auf dieser Basis, dreimal multipliziert, die Erbschaftssteuer berechnet.

Kaum abgeschafft, wurden jedoch Rufe nach ihrer Wiedereinführung laut. Auch dies hat mit dem ökonomischen Zeitgeist zu tun - der nämlich begann sich infolge der Finanzkrise 2008 allmählich zu wandeln. In vielen Ländern zeigt sich heute eine zunehmende Vermögenskonzentration bei den Reichen, während die breite Masse Reallohn- und Wohlstandsverluste erleidet. Dies liege auch daran, dass man hohe Vermögen und Einkommen seit den 1980er-Jahren steuerlich begünstigt habe, argumentieren Ökonomen wie der kürzlich verstorbene Brite Anthony Atkinson. Die These, dass alle profitieren, wenn man hohe Vermögen und Einkommen ein Stück weit aus ihrer Steuerpflicht entlässt, bekam gehörige Kratzer ab.

Sinkende Bedeutung der Löhne im Verhältnis zu Kapitalgewinnen führt zu Ungleichheit

Auch Österreich kann sich vom internationalen Trend der Kapitalkonzentration nicht abkoppeln. Das zeigt beispielsweise der Blick auf die sogenannte Lohnquote: Nimmt man alle Einkommen her, die hierzulande verdient werden, sinkt daran jener Anteil, der aus regulären Gehältern besteht. Zuwächse hingegen verbuchen Kapitalgewinne: also Dividenden, Mieteinkünfte, Gewinnausschüttungen und Zinsen aller Art. Österreichs Lohnquote lag in den 1970er-Jahren noch bei knapp 80 Prozent des Gesamteinkommens, heute beträgt sie nur noch knapp 70 Prozent. Das Problem daran: Diese Kapitalgewinne fließen - im Gegensatz zu den Löhnen - fast ausschließlich an die reichsten zehn Prozent der Österreicher. Die sinkende Bedeutung der Löhne im Verhältnis zu den Kapitalgewinnen führt zu mehr Ungleichheit. Und noch dazu: Die Kapitalgewinne sind geringeren Steuern unterworfen als die Löhne.

Mithilfe einer Erbschaftssteuer könne man solche Ungleichheiten abmildern, argumentieren Befürworter. Sie würde Vermögen treffen, nicht Löhne. In anderen Ländern gewinnen aufgrund derartiger Überlegungen inzwischen Erbschafts- und andere vermögensbezogene Steuern wieder an Bedeutung - nach jahrzehntelangem Rückgang. In Österreich jedoch ist der Trend nicht angekommen. Im Vergleich mit anderen OECD-Staaten, also den Ländern des Westens, rangiert das Land in Sachen Vermögensbesteuerung auf den hintersten Plätzen - und liegt indes bei der Arbeitsbesteuerung ganz vorne.

Dies schade auch der Wirtschaft, heißt es etwa in einer Studie des Wifo zum österreichischen Steuersystem von 2015. Vermögensbezogene Steuern seien "vergleichsweise wachstums- und beschäftigungsverträglich" - im Gegensatz zu jenen aus Arbeit. Belastet man nämlich die Arbeit zu sehr, haben nicht nur die Beschäftigten weniger Geld, das sie ausgeben können. Auch die Unternehmen investieren weniger, weil die Lohnkosten aufgrund der Steuern zu hoch sind. "Eine Erbschaftssteuer schafft die Möglichkeit, den Faktor Arbeit steuerlich zu entlasten", sagt Bruno Rossmann, Politiker der Liste Pilz.

Wie viel würde die Steuer abwerfen?

Bleibt noch eine wichtige Frage offen: Lassen sich mit der Steuer tatsächlich jene hohen Beträge lukrieren, die den Befürwortern vorschweben? Immerhin fordert etwa die SPÖ die stolze Summe von einer Million Euro als Freibetrag pro Erbe.

Stefan Humer, Ökonom von der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU), hat im Jahr 2013 in einer umfangreichen Studie ausgerechnet, wie viele Leute tatsächlich eine Million Euro erben - und wie viel also die Steuer abwerfen würde. Ergebnis: Im Jahr 2016 wäre es zu lediglich 1321 Erbfällen gekommen, bei denen einem Erben mehr als eine Million zufällt. Das entspricht ungefähr den reichsten zwei Prozent der Österreicher. Der geringen Zahl von Fällen stünde jedoch zugleich eine durchaus ansehnliche Summe an lukrierter Steuer gegenüber: 715 Millionen Euro im Jahr 2016. Das ist sogar mehr als die halbe Milliarde Einnahmen, von denen die SPÖ spricht.

Darüber hinaus würden die Erträge aus der Erbschaftssteuer ungefähr bis zum Jahr 2040 weiter ansteigen, sagt Humer - aufgrund der Alterung der Bevölkerung ist von immer mehr Erbfällen auszugehen. Und: "Sofern bei der Konstruktion der Erbschaftssteuer auf großzügige Ausnahmeregelungen und Umgehungsmöglichkeiten verzichtet wird, sollten meine Berechnungen zum Aufkommen tendenziell eine untere Grenze darstellen." Warum? Als Grundlage für Humers Rechnung dienen Befragungen zum Vermögen der Österreicher, welche die Nationalbank regelmäßig durchführt. Erfahrungen im Ausland zeigen jedoch, dass bei dieser Methode viel niedrigere Vermögensstände herauskommen, als tatsächlich existieren. Anschauliches Beispiel: Gemessen an Humers Daten besitzen die reichsten Haushalte Österreichs je rund 15 Millionen Euro. Blickt man jedoch etwa ins Reichen-Ranking des US-Magazin "Forbes", besitzen Österreichs Reichste jeweils mehrere Milliarden. Selbst wenn sich vieles davon nicht im Inland befindet - es ist davon auszugehen, dass sie mehr als 15 Millionen ihr Eigen nennen.

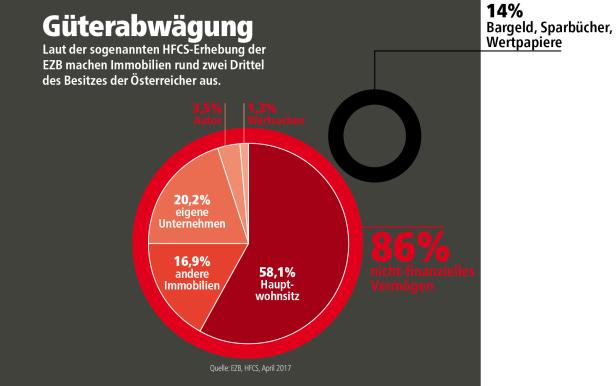

Die Daten also deuten darauf hin, dass mit einer Erbschaftssteuer durchaus ordentliche Summen zu holen wären - und zwar von jenen, die bisher im Steuersystem relativ bevorzugt davonkommen. Trotzdem bleiben Fragen offen. Vor allem, wie die zu vererbenden Vermögen bewertet werden sollen. Die Frage spielt hauptsächlich bei Immobilien eine Rolle. Diese sind von enormer Bedeutung für die Erbschaftssteuer, weil sie rund zwei Drittel der privaten Besitztümer der Österreicher ausmachen. Früher wurden die veralteten Einheitswerte herangezogen, um die Werte der Immobilien zu ermitteln. Und heute?

Die SPÖ will zur Berechnung der Erbschaftssteuer jene Preise auswerten, die tatsächlich am Immobilienmarkt bezahlt werden. Dieses Verfahren wäre zwar näher an der Wirklichkeit als die Einheitswerte, aber es hat ebenfalls Schwächen. Wenn zum Beispiel die Immobilienpreise in einer Stadt verrückt spielen und in irrationale Höhen klettern - dann wird ein Erbe mit einer besonders hohen Steuer belastet. Dabei hat sich vielleicht nur der Markt für einige Jahre aufgeschaukelt, und bald pendeln sich die Preise wieder auf normalen Niveaus ein.

Diese Frage ist eine der Feinheiten, auf die es bei der Ausgestaltung der Erbschaftssteuer noch Bedacht zu nehmen gilt. Sie können, wie man seit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs von 2008 weiß, entscheidend sein.

++SPÖ, Grüne, Pilz: Wie die Erbschaftssteuer konkret aussehen soll++

In den Konzepten der drei Parteien finden sich feine, aber bedeutende Unterschiede. Zunächst: der Freibetrag. Die SPÖ, deren Konzept aus dem Jahr 2014 stammt, plädiert für eine Million Euro; Grüne und Liste Pilz wollen lediglich eine halbe. Dementsprechend wäre das Steueraufkommen im Modell der Letzteren höher. Die Grünen etwa rechnen mit zwei bis zweieinhalb Milliarden Euro jährlich.

Weiterer Unterschied: Im Modell von SPÖ und Pilz soll der jeweilige Erbe besteuert werden, nicht das Gesamterbe. Heißt beispielsweise laut SPÖ-Modell: Vererbt jemand insgesamt drei Millionen Euro an drei unterschiedliche Erben, wobei jeder eine Million erhält - dann ist keine Steuer fällig, weil der Freibetrag nicht überschritten wird. Bei den Grünen hingegen soll das Gesamterbe besteuert werden, nicht der jeweilige Erbe.

Gemeinsam haben alle Modelle, dass Erben und Schenken gleich behandelt wird - um Steuervermeidung zu verhindern. Das SPÖ-Modell sieht etwa vor, dass alle Erbschaften und Schenkungen an eine Person innerhalb von 30 Jahren addiert werden - darauf ist dann die Steuer fällig. Vorher werden noch etwaige Schulden vom Vermögen abgezogen.

In sämtlichen Konzepten sind außerdem Steuerstufen vorgesehen. Bei der SPÖ etwa zahlt der Erbe 25 Prozent Steuer auf Erbvermögen zwischen einer und fünf Millionen Euro; es folgen 30 Prozent bis zehn Millionen, und darüber 35 Prozent. Die Grünen planen zusätzlich eine Differenzierung für "sehr nahe Angehörige“, heißt es auf profil-Anfrage. Diese sollen weniger Steuer zahlen.

Was Privatstiftungen betrifft, soll laut SPÖ ein sogenanntes "Erbschaftssteueräquivalent“ zum Einsatz kommen. Alle 30 Jahre soll auf Stiftungsvermögen, das eine Million überschreitet, eine 30-prozentige Steuer eingehoben werden.

Zuletzt Betriebsvermögen: Dass kleine und mittelgroße Unternehmen unter einer Erbschaftssteuer besonders leiden würden, ist eine häufige Sorge unter deren Kritikern. Die SPÖ will den Betrieben deshalb die Möglichkeit einräumen, sie in zehn Jahresraten zu berappen. Bei den Grünen beträgt der Zeitraum 25 Jahre. Außerdem soll es im Grün-Modell für Unternehmen einen höheren Freibetrag geben als jene 500.000 Euro, die für Privatpersonen gelten.