Fracking im Weinviertel?

Jochen Höfenstock ist nicht die Lena Schilling des Weinviertels. Er besetzt keine Baustellen, erklimmt keine Baukräne und klebt sich nicht an Straßen fest. Er wohnt in einem kleinen Ort in der Nähe von Mistelbach, ist Mitte 40, hat zwei Kinder, ein Auto und einen Computer, um den es hier vor allem geht. Höfenstock hat sich als Mitglied einer niederösterreichischen Bürgerinitiative dem Kampf gegen das Fracking verschrieben - und das macht er, indem er zahlreiche ellenlange E-Mails schreibt. Der Verteiler ist groß. Politikerinnen und Politiker, Institutionen, Behörden, Wirtschaftstreibende, Medienleute.

Gemeinsam mit Johann Kleibl, einem Mitstreiter bei der Bürgerinitiative, und dessen Sohn, sitzt er am Küchentisch in seinem Einfamilienhaus mit Garten, Hühnern und Gemüse. Die Windräder drehen sich unweit des Dorfes, die letzten Sonnenblumen stehen noch trocken auf den Feldern, der Rest ist schon abgeerntet.

Doch einige Tausend Meter weiter unten, tief unter der Erde, soll ein "Gasschatz" liegen: ein vermeintlich gewaltiges Schiefergas-Reservoir, eingeschlossen in Gestein, das die OMV vor mehr als zehn Jahren entdeckt hat. Der Plan, das Gas aus 7000 Meter Tiefe zu extrahieren, verschwand aber alsbald in der Schublade.

Fracking stand schon damals im Ruf, die Umwelt zu zerstören. Auf die Bürgerproteste folgten der Widerstand von ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll und die Einführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für Fracking auf Bundesebene. Das rüttelte an der Wirtschaftlichkeit des Projekts. Die Entwicklung des Gasfelds hätte zudem Jahre gedauert und Milliarden verschlungen - als fossiler Energieträger hatte Gas aber bereits vor zehn Jahren ein Ablaufdatum. Und abgesehen davon waren russische Gasimporte ohnehin konkurrenzlos billig. Die OMV zog das Projekt zurück, das Schiefergas im Weinviertler Boden geriet in Vergessenheit.

Durch den Krieg in der Ukraine hat sich einiges verändert. Die Energie ist knapp und teuer, die Sorge vor kalten Wohnzimmern und stehenden Produktionsanlagen groß, Denkverbote fallen. Und so feierte eine Totgesagte ein wundersames Revival. Anfang April, kaum einen Monat nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, begannen sich Stimmen und Medienberichte pro Fracking zu häufen. Man hörte plötzlich Fachleute, Industrievertreter, selbst den oberösterreichischen ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer laut über eine Erschließung der Gasvorkommen in Niederösterreich nachdenken.

Jochen Höfenstock hat das nicht überrascht. "Mir war bewusst, es wird wiederkommen, wenn die weltweiten Öl-und Gasreserven weniger werden."

DIE ARGUMENTE

Wie bio ist Fracking?

Schon vor zehn Jahren stand fest, dass das Weinviertel nicht Pennsylvania werden sollte. Der mittlerweile emeritierte Professor der Montanuni Leoben Herbert Hofstätter hat ein Patent namens BEER für weniger umweltschädliches Fracking entwickelt. Zuerst bekannt als "Clean Fracking", im Lauf der letzten zehn Jahre wurde daraus, wie es der Zeitgeist so will, "Biofracking".

Grundsätzlich wird bei herkömmlichem Fracking unter hohem Druck ein Wasser-Sand-Chemikalien-Gemisch durch das Bohrloch eingepresst, um Tausende Meter unter der Erde Risse im Gestein zu erzeugen. Durch den Druck wird das Gestein aufgesprengt und dadurch gasdurchlässig. Der Sand und die Chemikalien halten die entstandenen Risse offen. Im Gegensatz dazu soll bei der BEER-Methode das Gas mit Maisstärke, Sand und Salz aus der Tiefe geholt werden - ohne Chemikalien. "Ich würde nie ein Verfahren verwenden, das auch nur anrüchig umweltschädlich ist", betont der Forscher im Gespräch mit profil.

Ökologisches Fracking gibt es nicht, ganz gleich, wie man es nennen mag, sagt hingegen Höfenstock und verweist auf das Patent von Herbert Hofstätter. Neben Kukuruz und Co brauche es noch Wasser, und zwar "Wasser, ausgewählt aus einer Gruppe, welche besteht aus Süßwasser und Lagerstättenwasser oder Ölfeldwasser", steht im Patent. Was heißt das genau? Lagerstättenwasser wird üblicherweise bei Erdöl oder Erdgasförderung mit an die Oberfläche gebracht und dann entsorgt. Das Problem damit ist laut dem Aktivisten: "Er nimmt bestehendes Ölfeld- oder Lagerstättenwasser, das schon angereichert ist mit giftigen Chemikalien, und haut seinen Kukuruz dazu."

Herbert Hofstätter, der sich mit "Glück auf!" am Telefon verabschiedet, sieht das naturgemäß anders. Erstens brauche es das Lagerstätten- oder Ölfeldwasser nicht, man könne genauso gut Trinkwasser verwenden, wenn genügend davon vorhanden sei. Zweitens: "Ein Biozid im Lagerstättenwasser nachzuweisen, ist ein Unsinn. Ich weiß, dass man danach ringt, das Verfahren schlechtzumachen." Doch in einigen Ländern wird ja durchaus gefrackt, wieso ist das BEER-Patent dort nie zum Einsatz gekommen? "Das Verfahren ist durch seine Simplizität so kosteneffizient, dass die Servicefirmen nicht unbedingt Freude daran haben, denn sie wollen damit ja viel Geld verdienen", erklärt Hofstätter.

Wie groß sind die Vorkommen?

Vor zehn Jahren hieß es, der Gasschatz im Weinviertel könnte Österreichs Verbrauch für 30 Jahre decken. Daran gibt es mittlerweile Zweifel. Der Geologe Reinhard Sachsenhofer, auch ein Professor an der Montanuni Leoben, hat sich das Gelände genauer angeschaut. "Ich bin pessimistisch, dass es da ein sehr großes Gaspotenzial gibt. "Denn die Zahlen, die kursieren, seien schlecht begründet.

Anfang der 2010er-Jahre hätten viele Firmen Fracking forciert und halb Europa mit Lizenzen zugepflastert. "Es hat damals eine Goldgräberstimmung gegeben, da wurde nicht mehr rational entschieden." So auch in Polen. Ergiebig waren die Bohrungen allerdings nicht. Sachsenhofer schätzt die Lage im Weinviertel ähnlich ein. Nur drei Proben hätten den Mindestgehalt von zwei Prozent an organischem Kohlenstoff (TOC) erreicht. Das sei nicht gerade berauschend. Außerdem sei das Gestein nach seinen Proben vermutlich weniger spröde als angenommen. Gerade diese Sprödheit ist allerdings besonders wichtig. Ein dritter Punkt kommt noch dazu: Der Wasserstoffindex liegt beim Minimum, das sei ebenfalls nicht vielversprechend.

Aus diesen Gründen würde er keiner Firma raten, sich hier in Probebohrungen zu stürzen. Aber wegen der Energiekrise sagt er: "Ich würde als österreichischer Staatsbürger trotzdem gerne wissen, ob es hier Gas gibt oder nicht. Als Steuerzahler finde ich es auch okay, wenn der Staat diese Probebohrungen finanziert."

Und das Wasser?

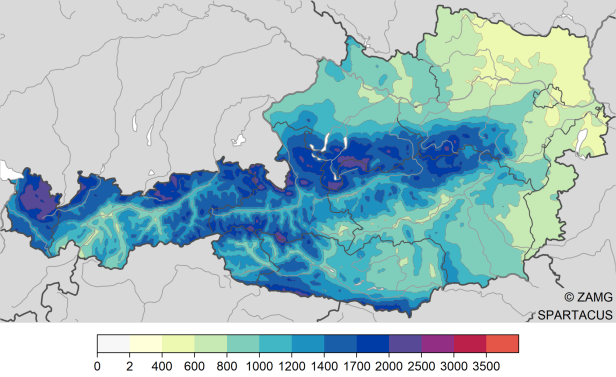

Wenn es genügend Wasser vor Ort gibt, sagt Herbert Hofstätter, könne das auch für Fracking verwendet werden. Ein Haken daran ist allerdings, dass das Weinviertel eine der trockensten Regionen Österreichs ist, wie die Karte der ZAMG zeigt. Der Wasserbedarf ist jedoch hoch und die Landwirtschaft rege. Das ist auch die Sorge des Bürgermeisters von Herrenbaumgarten Christian Frank. Auf der Website der Gemeinde befindet sich schon jetzt eine Ampel, die über die Wasserversorgung Auskunft gibt. In diesem Ort, gut 20 Kilometer nördlich von Mistelbach, hätten vor zehn Jahren die Probebohrungen stattfinden sollen.

Wenn nur ein Teil seiner Befürchtungen stimmt, dann könne er sich nicht vorstellen, dass das Projekt durchgehe. "Es wäre schwerste Industrie und würde viel Wasser verbrauchen, das wir eh nicht haben", sagt Bürgermeister Christian Frank. Er schloss sich mit Bürgermeistern der Umgebung zusammen, und sie vereinbarten, Frackingverbote in den Gemeinden zu beschließen. Der Gemeinderat von Herrenbaumgarten hat das bereits getan. Rechtlich würde das zwar nicht halten, weil es eine Bundesangelegenheit ist. "Aber wir wollen Ablehnung klarstellen, bevor die Diskussion um ein konkretes Projekt beginnt." Und ein Riesenprojekt ohne Unterstützung der Gemeinden durchzuführen, sei keine "gmahde Wiesn." Mit der Landes-ÖVP stehe man in gutem Kontakt, sagt Frank. Vom Land heißt es wiederum, man nehme die Bedenken ernst.

Helga Krismer, die Spitzenkandidatin der Grünen in Niederösterreich, steht auch auf Jochen Höfenstocks Mailverteiler und kommentiert das so: "Wenn die ÖVP-Niederösterreich ihre Gemeinden wie früher an der Kandare hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht abgesprochen ist." Sie hat im Landtag einen Antrag für ein Frackingverbot eingebracht, der aber wegen ÖVP, FPÖ und NEOS nicht durchging. Der springende Punkt ist auch für sie das Wasser. Sie sorge sich vor verunreinigtem Grundwasser, und es sei eine der niederschlagsärmsten Regionen des Landes. Angesichts der vielen Windkraft vor Ort, hat sie kein Verständnis für fossile Projekte.

Eine eindeutigere Ansage der Landeshauptfrau wünschen sich auch die Fracking-Gegner aus dem Weinviertel. Höfenstock schrieb mehrere E-Mails an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. In einem hieß es etwa: "Ernsthaft zu glauben, mit einer Diskussion über Schiefergasfracking im Weinviertel die Abhängigkeit von Russland lösen zu können, zeigt von schweren Wissenslücken und Informationsmangel. Wir kennen nun Herrn Stelzers Oberösterreich-Plan. Wie lautet dazu Ihr Niederösterreich-Plan?"

Bisher bekam er keine Antwort. Auf eine-etwas höflicher formulierte-profil-Anfrage hieß es seitens der Landesregierung: "Es muss dazu erst eine deutliche Meinungsbildung der Experten geben und vor allem eine klare Aussage des Umweltressorts."

Helga Krismer, die Spitzenkandidatin der Grünen in Niederösterreich, hat im Landtag einen Antrag für ein Frackingverbot eingebracht, der aber wegen ÖVP, FPÖ und NEOS nicht durchging.

Löchriges Geschäftsmodell

Die Vorstellung, dass alle fünf Kilometer ein Bohrplatz entsteht und jeder einzelne davon Tausende Quadratmeter Ackerfläche versiegelt, dazu kommen auch noch Zufahrtsstraßen und Schwerverkehr, reicht Jochen Höfenstock schon als Gegenargument. Aber er gibt auch zu bedenken: Derzeit sei Fracking vielleicht rentabel, das liege aber an den hohen Gaspreisen. Bei Investitionen in Milliardenhöhe könne man nicht ein Geschäftsmodell auf kriegsbedingt hohen Preisen aufbauen. "Dieser Business Case setzt voraus, dass wir den jetzigen Krisenzustand mindestens 30 Jahre aufrechterhalten müssen. Das will doch niemand, oder?"