Mehrweg-Verpackungen: Die Renaissance der Wiederverwendbarkeit

Früher war es fast jedem Österreicher bestens vertraut, das kleine Fließband im Supermarkt, auf das man die leeren Getränkeflaschen und -kisten stellte. Dann kam ein Bon aus einem Schlitz, den man an der Kassa gegen Geld eintauschte. Die Flaschen und Kisten wurden gereinigt, neu befüllt und wiederverwendet.

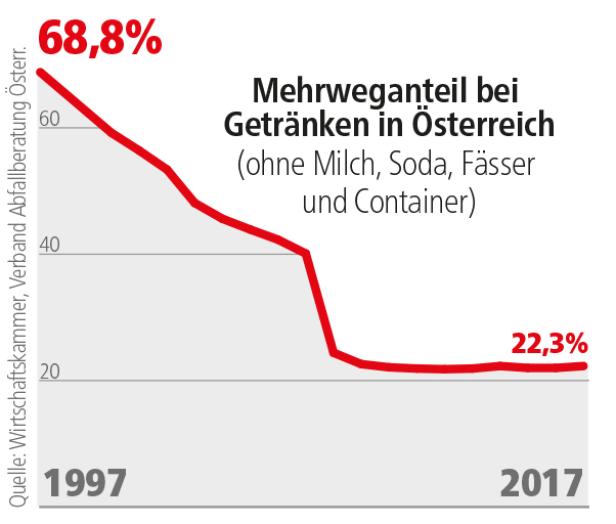

Heute gibt es das kleine Fließband zwar noch immer. Aber inzwischen steht es immer öfter still. Während Ende der 1990er-Jahre der Anteil wiederbefüllbarer Pfandflaschen an den gesamten Getränkeverpackungen in Österreich noch bei mehr als zwei Drittel lag, ist er heute auf 22 Prozent gesunken.

„ Mehrweg“ heißt ein Verpackungsmodus der Vergangenheit, dem neuerdings wieder eine Zukunft prophezeit wird. In Zeiten von Klimawandel und Plastikmüllbergen setzen Umweltschützer große Hoffnungen in die alte neue Wiederverwendbarkeit. Bis zu 40 Mal kann eine Flasche benutzt werden, ehe sie endgültig zu Bruch geht. „Beim derzeitigen Grad unserer Umweltprobleme ist es nicht zu verantworten, dass Getränkeverpackungen, die man viele Male verwenden könnte, nach einmaliger Benutzung weggeworfen werden“, sagt Nunu Kaller von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. „Wir brauchen eine signifikante Reduktion des Verpackungsmülls, und das geht nur mit Mehrweg.“

Milch in Glasflasche wegen "hoher Kundennachfrage"

Österreichs Konsumenten scheinen das ähnlich zu sehen. Das oberösterreichische Unternehmen Berglandmilch – größter Milchverarbeiter im Land, der unter anderem hinter der Marke Schärdinger steht – investiert gerade acht Millionen Euro in zwei neue Mehrweg-Abfüllanlagen in Tirol und Niederösterreich. Wegen der „hohen Kundennachfrage“, sagt Geschäftsführer Josef Braunshofer. Frühestens Ende des Jahres wird die Milch in der Mehrweg-Glasflasche im Handel erhältlich sein, erstmals wieder seit Jahrzehnten.

Auch die Vöslauer GmbH, Österreichs größte Mineralwasserfirma aus Bad Vöslau, hat seit 2014 wieder eine Ein-Liter-Pfand-Glasflasche samt dazupassender Kiste im Sortiment – mit jährlichen Umsatzzuwächsen von 25 Prozent. „Sie entwickelt sich überproportional“, sagt Vöslauer-Chefin Birgit Aichinger. Überdies gibt es auch in anderen Branchen Überlegungen, den Umstieg auf Mehrweg zu wagen: etwa bei Glasbehältnissen, wie sie für Marmeladen, Sugos oder eingelegtes Gemüse verwendet werden, erzählt ein Branchen-Insider gegenüber profil. Nicht zuletzt laufen in Graz und Wien Versuche mit wiederverwendbaren Coffee-to-go-Bechern.

Werden Österreichs Supermarktregale bald wieder aussehen wie in den 90er-Jahren? Warum ist der Mehrweganteil überhaupt derart drastisch gesunken? Und hat eine Rückkehr wirklich das Zeug, einen Beitrag im Kampf gegen Klimawandel und Rohstoffverschwendung zu leisten?

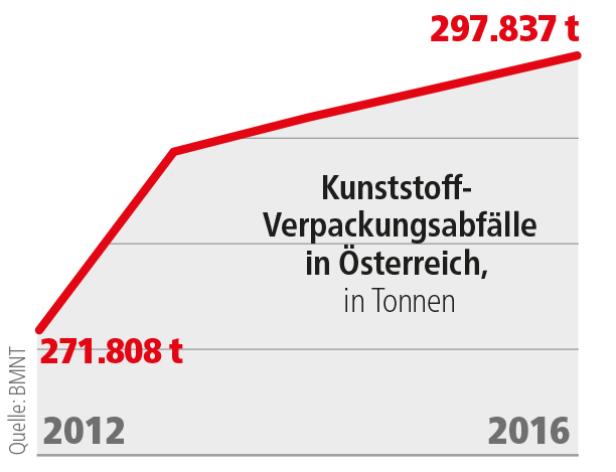

Fest steht, dass Handlungsbedarf besteht. Jahr für Jahr produzieren die Österreicher mehr Müll, vor allem aus Plastik. Laut Zahlen des Umweltministeriums von Elisabeth Köstinger (ÖVP) beträgt das Aufkommen an Plastikverpackungsmüll derzeit rund 300.000 Tonnen pro Jahr – zwei Drittel mehr als Ende der 1990er-Jahre. Zwar verfügt Österreich im internationalen Vergleich über ein gut funktionierendes System des Sammelns und Recyclens von Abfällen – beispielsweise landen hierzulande drei von vier Plastikflaschen im Sammelcontainer –, doch das Verfahren ist aufwendig und energieintensiv. Und längst nicht alle Kunststoffe sind recyclingfähig. Bevor man also ans Wiederverwerten denkt, muss man möglichst vermeiden, dass Müll überhaupt anfällt. Es gilt, „konkrete Einsparpotenziale beim Kunststoffeinsatz durch Industrie, Handel und Haushalte“ zu heben, rät das Umweltbundesamt in einem Bericht zum Thema Plastik.

Sackerlverbot reicht nicht

Die Politiker sind sich dessen bewusst. Erst letzte Woche beschloss das EU-Parlament, bestimmte Einweg-Plastikprodukte wie Teller und Strohhalme ab 2021 zu verbieten. Überdies muss bis 2030 der Verbrauch von Einwegkunststoffen reduziert werden. Darüber hinaus hat man sich auch auf österreichischer Ebene einiges vorgenommen: Im Dezember beschloss die Regierung eine „nachweisliche Reduktion von Plastikverpackungen bis 2025“ um mindestens 20 Prozent. Ein hochambitioniertes Ziel, räumen selbst Kritiker der schwarz-blauen Regierung ein. Fragt sich nur, wie man es erreichen will. Das vieldiskutierte Plastiksackerl trägt, wiewohl Gegenstand einer regen öffentlichen Debatte, gerade einmal 2,3 Prozent zum Müll bei. Mit dem Sackerlverbot ist es nicht getan. Weitere Maßnahmen? Offen.

Vor dem Hintergrund derart hehrer Vorsätze ist es schade, dass der Mehrweganteil in Österreich einst viel höher war – und dann abstürzte. Noch vor zweieinhalb Jahrzehnten wurden fast alle Mineralwässer und rund die Hälfte der Limonaden in Mehrwegflaschen abgefüllt. Heute sind Pfandflaschen in beiden Produktgruppen fast ausgestorben, bis auf wenige Wiederbelebungsversuche à la Vöslauer. Dass der Mehrweganteil trotzdem noch 22 Prozent beträgt, liegt zum Gutteil an der Gastronomie, deren Fässer und Flaschen durchwegs Mehrwegprodukte sind. Und, betreffend Supermärkte: am Bier. Österreichs Biertrinker waren nie für den Umstieg auf Einweg-Plastik zu begeistern, im Gegensatz zu den Mineralwasser-Fans. Entsprechend findet sich Bier immer noch häufig in der klassischen – wiederverwendbaren – Halbliter-Glasflasche.

Hinter dem Niedergang des Mehrwegsystems stecken Veränderungen auf dem Lebensmittelmarkt seit den 1990er-Jahren, aber auch politisches Versagen. Von einer „Deregulierungsgeschichte made in Austria“ spricht Christian Pladerer vom Wiener Ökologie-Institut. Es begann, als nach dem EU-Beitritt die Auswahl in den Supermärkten stieg. Plötzlich gab es etwa Mineralwässer aus Italien; parallel dazu wuchs die Vielfalt an Flaschen und anderer Verpackungen. Zugleich kam die PET-Wegwerf-Flasche auf, also jene aus Einweg-Plastik. Aus Sicht von Kunden wie Unternehmen hatte diese Neuerung durchaus Vorteile: Nicht nur ist die Flasche leicht und bruchsicher im Vergleich zum Vorgänger aus Glas; es ist für Konsumenten auch bequem, keine Flaschen in den Markt zurückschleppen zu müssen. Gerade für den schnellen Konsum unterwegs – man denke an die Limonade aus dem Autobahntankstellen-Shop – ist Mehrweg denkbar ungemütlich. Aus Perspektive der Getränkeindustrie wiederum ermöglichen Einwegverpackungen unterschiedlichste Flaschenformen und -größen – wünschenswert aus Werbezwecken. Und: Weil Einweg-Flaschen stets neu produziert werden, sehen sie immer tipptopp aus. Keine Kratzer, keine Schrammen.

"Einwegpfand" in Deutschland

Trotzdem hätte die Politik rund um die Jahrtausendwende noch Schritte setzen können, um den Mehrweganteil hoch zu halten. Das geschah vielerorts – aber nicht in Österreich. Beim deutschen Nachbarn beispielsweise wurde ein sogenanntes „Einwegpfand“ eingeführt. Das bedeutet, dass man auch für Wegwerfflaschen Geld bekommt, wenn man sie zurückträgt. Deshalb ist Einweg für deutsche Kunden nicht bequemer als Mehrweg. Tatsächlich konnte sich das Mehrwegsystem in Deutschland stärker halten als in Österreich.

Hierzulande unterblieben derlei politische Schritte. Stattdessen entschloss sich die Getränkeindustrie zu einer „freiwilligen Selbstverpflichtung“. Dabei handelt es sich schlicht um ein Bekenntnis der Unternehmen, den Mehrweganteil hoch zu halten und in Verpackungsfragen umweltgerecht zu agieren. Wenig überraschend erwies sich das als zahnlos. Der Fall des Mehrweganteils ging weiter. 2010 schließlich pendelte er sich bei 22 Prozent ein; seither geht es immerhin nicht weiter bergab.

An der Einweg-Mehrweg-Frage entschied sich damals das Schicksal ganzer Getränkekonzerne. Einen eindrücklichen Fall lieferte der Konkurrenzkampf zwischen den Mineralwasserunternehmen Römerquelle und Vöslauer. Die burgenländische Marke Römerquelle, die seit 2003 zu Coca-Cola gehört, war in den 1990er-Jahren Österreichs klare Nummer eins. Römerquelle entschloss sich jedoch, beim Mehrwegsystem zu bleiben. Vöslauer indes – also ausgerechnet jenes Unternehmen, das später als erstes wieder zur Mehrweg-Glasflasche zurückkehrte – setzte damals stark auf Einweg-PET-Flaschen. Die Folge: Römerquelle verlor seine Marktführerschaft dauerhaft an Vöslauer.

Droht Mehrweg-Getränken heute immer noch ein Ladenhüterdasein wie einst Römerquelle? Nein, glaubt man einer Greenpeace-Umfrage vom Anfang dieses Jahres. Demnach wünschen sich 78 Prozent der Konsumenten wieder mehr Mehrweg in Österreichs Supermärkten. Derlei Zahlen bleiben allerdings nicht unwidersprochen: Werner Knausz – Vorstand der Altstoff Recycling Austria (ARA), die für Österreichs Unternehmen Abfall-Entsorgung und -Recycling organisiert – spricht von „sozial erwünschten Antworten“, die bei solchen Erhebungen herauskämen. Befragungen der ARA würden ein ganz anderes Bild zeigen: Die Österreicher würden nicht unbedingt zu mehr Mehrweg-Produkten greifen, selbst wenn es diese wieder ausreichend gäbe. Einweg ist schlicht bequemer.

Komplexe Öko-Bilanzen

Wie die Kundenakzeptanz letztlich ausfallen wird, ist nur eine offene Frage bei der Rückkehr zu Mehrweg. Eine zweite, grundsätzlichere: Ist Mehrweg wirklich besser betreffend Umwelt, Rohstoffen und Klima? Wer sich in die Frage vertieft, stößt auf komplexe Öko-Bilanzen, die den exakten Fußabdruck verschiedener Verpackungssysteme vermessen. Sie sind durchwegs von Akteuren der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie beauftragt, zum Beispiel der EU-Lobbygruppe Plastics Europe oder Österreichs Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Entsprechend werfen Experten und Umweltschützer diesen Studien gern Schönrechnerei und fragwürdige Annahmen zugunsten von Einweg vor. Dennoch lässt sich aus den Bilanzen ein Fazit herausschälen: Vergleicht man dieselben Materialien miteinander – also etwa Glas mit Glas und Plastik mit Plastik –, gewinnt stets das Mehrweg-System. Kompliziert wird es mitunter beim detaillierten Vergleich unterschiedlicher Materialien: Eine (leichtere) Wegwerf-Plastikflasche kann unter bestimmten Annahmen ökologisch vorteilhafter sein als eine (schwerere) Mehrweg-Glasflasche, etwa bei weiten Transportwegen. Dennoch, in Summe konstatiert etwa das deutsche Umweltbundesamt: „Mehrwegflaschen sind umweltfreundlicher als Einwegflaschen.“

Abseits der generellen Frage nach dem besseren System geht aus den Studien manch verblüffende Detailerkenntnis hervor. So ist beispielsweise die allerumweltfreundlichste Getränkeverpackung ausgerechnet eine vielgescholtene Plastikflasche. Und zwar eine ganz bestimmte, die vor mehr als einem Jahrzehnt aus Österreichs Supermarktregalen entfernt wurde. Bis dahin gab es im Handel eine Mehrweg-PET-Flasche, befüllt beispielsweise mit Cola. Sie vereinte das geringe Gewicht von Plastik mit dem Vorteil der Wiederverwendbarkeit: aus Klimaschutzperspektive eine unschlagbare Kombination.

Umgekehrt findet sich unter den umweltschädlichsten Getränkeverpackungen just das (Einweg-)Glas. Es muss nach Benutzung mit derart hohem Energieeinsatz eingeschmolzen werden, dass die Schäden für das Klima höher ausfallen als bei vielen Kunststoffen.

Wie müssten also wahrhaft umwelt- und klimagerechte Getränkeverpackungen aussehen? Ein deutlich höherer Mehrweg-Anteil wie anno dazumal wäre ein großer Schritt, verbunden mit dem konsequenten Recycling jenes Mülls, der sich trotzdem nicht vermeiden lässt. Aber es gilt auch weitere Umstände mitzubedenken. So sollte es nicht nur mehr Mehrweg geben, sondern auch kurze Transportwege. Wenn Getränke durch ganz Europa gekarrt werden, bleibt die Öko-Bilanz trotz Mehrweg schlecht. Kurze Wege und viel Mehrweg wiederum lassen sich vor allem erreichen, wenn Getränkeverpackungen möglichst standardisiert und einheitlich sind.

In dieser Hinsicht würden in den Supermarktregale also tatsächlich wieder die 1990er-Jahre einkehren. Die Verpackungen wären gleichförmiger; nicht mehr jedes Getränk hätte sein eigenes, unverwechselbares Design. Aber vielleicht wäre das gar nicht so schlimm. Schließlich geht’s um den Inhalt.