Die Liebe ist, als Idee und Terminus, bekanntlich eher ungreifbar. Wenn Michael Haneke seinen jüngsten Film, gemacht aus sehr konkreten Bildern, Tönen und Wörtern, dennoch um den unwägbaren Begriff kreisen lässt, so steht der Titel der Arbeit naturgemäß in Anführungszeichen: Amour ist eine Studie, die um die Unmöglichkeit, die Liebe zu fassen zu kriegen, genau Bescheid weiß. Erst dies macht sie zur perfekten Haneke-Unternehmung zu einem Melodram ohne billiges Sentiment, abstrakt und gegenständlich zugleich, zu einem theoretisch paradox erscheinenden Projekt, das erst in seiner Realisierung im Kino tatsächlich Sinn ergibt.

Nicht die Anpassungsleistung führt in der Kunst ans Ziel, sondern die entschiedene Absage an Form- und Thementraditionen.

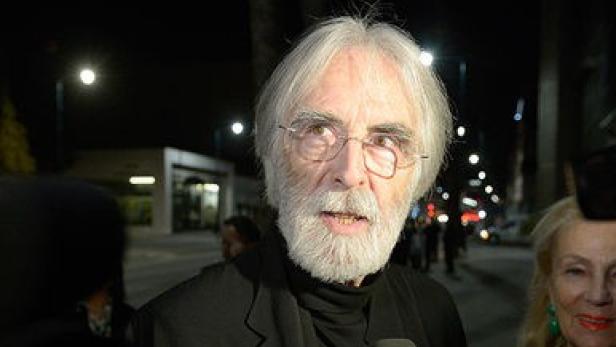

Michael Haneke ist ein gutes Beispiel, um diese These zu beweisen. Zu Hanekes Eigenschaften gehöre une grande rigueur, stellt Amour-Co-Star Jean-Louis Trintignant in einem aktuellen Dokumentarfilm namens Michael H. Profession: Director (Regie: Yves Montmayeur, zu sehen im Wiener Votivkino) trocken fest eine immense Strenge, die sich in den Bildkompositionen des Regisseurs ebenso niederschlägt wie in den abgründigen Themen, die er sich in der Regel vornimmt. Aber das Wort rigueur steht auch für Härte und Unerbittlichkeit. Und wenn es um seine Filme geht, ist Haneke tatsächlich unerbittlich; er duldet während der Dreharbeiten keinen Kompromiss, nicht die leiseste Abweichung von den Partituren, den Szenen- und Dialogfolgen und den Storyboards, die er in monatelanger Arbeit festlegt, ehe er ans Drehen geht. Perfektionismus ist gar kein Ausdruck für die Maßnahmen, die Haneke zum Schutz der eigenen Visionen ergreift.

Einsame Position

Die fünf Oscar-Nominierungen, die Amour erwirken konnte, sind Beleg für die einsame Position, die Michael Haneke inzwischen im europäischen

Kino besetzt. Er hat sich diesen Triumph so konsequent erarbeitet wie jeden seiner Filme; es würde nicht einmal mehr sehr verwundern, wenn man nun erführe, dass Haneke bereits 1988, als er gerade mit der Konzeption seines Kinodebüts Der siebente Kontinent begonnen hatte, einen 25-Jahres-Plan im Kopf gehabt hätte, der ihn nach exakt elf Filmen für die große Leinwand, unterwegs von Wien nach Berlin und Paris, mit regelmäßigen Zwischenstopps in Cannes, und von Europa schließlich in die USA und dort zu einem öffentlichen Karrierehöhepunkt bringen sollte. Auf seinem Expansionskurs konnte Haneke seine Filmbudgets schrittweise erhöhen, seine Sujets und seinen Aktionsradius stetig erweitern; er hat somit alles verändert, nur eines nicht: die ästhetischen Grundbedingungen seines Kinos. Die Genauigkeit ist sein Mantra, und die von Robert Bresson abgeleitete hohe Konzentration auf das jeweils Wesentliche auf das signifikante Detail, die decouvrierende Geste oder das vernichtende Wort ist nach wie vor Hanekes Maxime, auch wenn seine Narrative seit Die Klavierspielerin (2001), spätestens aber seit Das weiße Band (2009) durchaus linearer anmuten als noch die absichtsvoll verästelten Alltagsdramen von Code inconnu (2000) oder 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls (1994).

Unangenehme Fragen am Heimweg

Michael Haneke ist ein Künstler der Vieldeutigkeit. In jedem seiner Filme bleibt so etwas wie ein rätselhafter Rest, seine Erzählungen sind keine mathematisch bruchlos aufgehenden Gleichungen, sie klingen nicht gemütlich aus und stellen nicht restlos zufrieden. Haneke liebt es, sein Publikum leicht verstört aus dem Kino zu entlassen, ihm ein paar unangenehme Fragen mit auf den Heimweg zu geben. Dem mündigen Medienbenutzer, den er voraussetzt, ist Irritation zuzumuten. In einem Haneke-Film kann es nicht darum gehen, die Zeit zu vertreiben, sondern darum, diese sinnvoll zu nützen er bietet keine Dienst-, sondern Erkenntnisleistung. Michael Haneke praktiziert etwas, das im Kino eigentlich völlig normal sein müsste (und dort bekanntlich doch so selten ist, dass man manchmal am Medium selbst zu zweifeln beginnen könnte): Er begegnet seiner Klientel auf Augenhöhe.

Mit Amour hat Michael Haneke nun das Zentrum jener Industrie erreicht, die er seit je und sehr zu Recht so radikal infrage stellt. Er hält auch mit Amour, trotz der scheinbar zugänglicheren Form dieses Films, ganz selbstverständlich die alte Distanz zum Kunstgewerbe und zum Zerstreuungskino. In einem Dutzend Lichtspielhäuser allein in Los Angeles läuft sein jüngstes Werk, das den engen Grenzen des Arthouse-Biotops, des alternativen, künstlerisch wertvollen Films somit längst entwachsen ist. Amour spielt in einer Liga jenseits der Zuordnungen; diese Inszenierung hatte weder hochkulturelle Anmaßung noch Anbiederung an die zahlende Kundschaft nötig, um sich als künstlerisch relevant und kommerziell weltweit wirksam zu erweisen. Hanekes Film ist schlicht selbstverständlich, weil er keinen anderen Maßgaben folgt als den selbst gesteckten Zielen. Amour erschließt sich jedem, der sich mit dem darin Dargestellten ernsthaft auseinandersetzen will; die Komplexität dieser visuell so reduzierten wie darstellerisch direkten Arbeit ergibt sich aus Hanekes unbedingtem Willen, über die modellhafte Repräsentation alltäglicher bürgerlicher Lebensverhältnisse hinaus letztlich kaum Darstellbares in den Blick zu nehmen: Grundfragen wie jene nach der Verantwortung füreinander kurz vor dem Tod und dem tiefen Vertrauen, das man Liebe nennt.

Dabei ist Amour alles andere als ein bloß formales Exerzitium; die Wirkung dieses Film geht auch und vor allem auf seine Darsteller zurück. Der Mut, den die 1927 geborene Schauspielerin Emmanuelle Riva als sieche Heldin in Amour beweist, gehört wie Trintignants kongeniale Performance an ihrer Seite zu den Dingen, die man, wenn man sie einmal erlebt hat, kaum je wieder vergessen wird.

Michael Haneke hat sich in eine Art Ikone des europäischen Autorenfilms verwandelt: In seiner schlanken, stets schwarz gewandeten Gestalt, seinem rigorosen, professoralen Äußeren scheinen sich Pädagogik, Philosophie und Protestantismus ganz direkt zu spiegeln. Sein Kino ist jedoch keineswegs spröde, kein Belehrungsgrundkurs, sondern zu gleichen Teilen physisch und intellektuell, mitreißend und aufklärend. Mit Michael Haneke betritt nun ein Fremder das Dolby Theatre am Hollywood Boulevard: ein Existenzforscher und Menschheitszweifler unter Glamour-Beamten und Businesskünstlern.