Eine Inflation wie damals …

Na servas, G’schäft: Von April 2021 auf April 2022* sind die Verbraucherpreise in Österreich um durchschnittlich 7,2 Prozent gestiegen. Das gab es ewig nicht mehr. „Eine so hohe Teuerungsrate haben wir in Österreich zuletzt im Oktober 1981 gesehen. Damals waren die Ölpreise infolge des Ersten Golfkrieges stark gestiegen. Aktuell sind neben Treibstoffen und Energieprodukten auch anziehende Nahrungsmittelpreise für den Inflationsanstieg bestimmend“, berichtet Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Das Jahr 1981 schloss mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 6,8 Prozent, was für damalige Verhältnisse übrigens kein Ausreißer war. Die Boomer unter uns erinnern sich gewiss noch daran, wie sich das Einkaufen in den 1970er-/1980er-Jahren zuweilen anfühlte. 1975 zum Beispiel lag die Inflationsrate über das Jahr hinweg bei 8,4 Prozent, 1976 bei 7,3 Prozent, 1980 bei 6,4 Prozent.

Nichts Neues also? Nun, nein. Denn so hurtig die Preise damals voranschritten, so hoch waren auch die Zinsen. Spareinlagen? In den 1970er-Jahren waren gut und gern fünf Prozent für täglich fälliges Geld zu haben, für gebundenes deutlich mehr.

Jetzt haben wir die Inflationsraten von damals und die Zinsen von heute. Man kann dem eigenen Sparvermögen (so überhaupt noch vorhanden) mittlerweile beim Sichselbstschmälern zuschauen. Andersrum nützt die Situation gerade den hoch verschuldeten Staaten, deren Regierungen den Schulden beim Weginflationiertwerden zuschauen können.

Dass der Inflationsdruck spürbar nachlässt, erwartet eigentlich niemand. Sollte die EU auch noch ein Gasembargo gegen Russland verhängen, wird es im Gegenteil noch erheblich beklemmender.

Die Europäische Zentralbank muss endlich reagieren. Sie wird es auch, für den Sommer wird eine erste Zinserhöhung erwartet, weitere könnten in kurzen Abständen folgen. Wunder darf man dennoch keine erwarten. Zieht man die Zinsschraube zu fest an, ist das zwar schön für die Sparenden, nicht aber für die Schuldenhabenden – und da wiederum vor allem für die Wirtschaftstreibenden, denen die Corona-Krise ohnehin hart zusetzt.

Der Kreditschutzverband von 1870 hat jüngst in einer Umfrage erhoben, dass neun Prozent der Betriebe im Lande ihre liquiden Mittel mittlerweile vollständig aufgebraucht haben und nunmehr fürchten, das laufende Jahr nicht zu überstehen. 80 Prozent der Befragten wollten nicht ausschließen, mittel- oder langfristig wirtschaftliche Probleme zu bekommen.

Die Zinsen werden steigen, aber längst nicht so sehr, dass man auf dem Sparkonto nicht doch ärmer und ärmer würde (nur eben langsamer).

Was also tun? Zynismus ist im Zweifelsfall immer ein guter Begleiter, Kapitalismuskritik sowieso. Allerdings lässt sich darauf allein noch keine Vorsorge aufbauen.

Wir haben an dieser Stelle immer wieder einmal auf die vielfältigen Möglichkeiten von Exchange Traded Funds (ETFs) hingewiesen, auch Indexfonds genannt. Potenziell besserer Inflationsschutz gegenüber dem Sparbuch, weniger Risiko gegenüber Einzelveranlagungen, niedrigere Kosten gegenüber klassischen Investmentfonds.

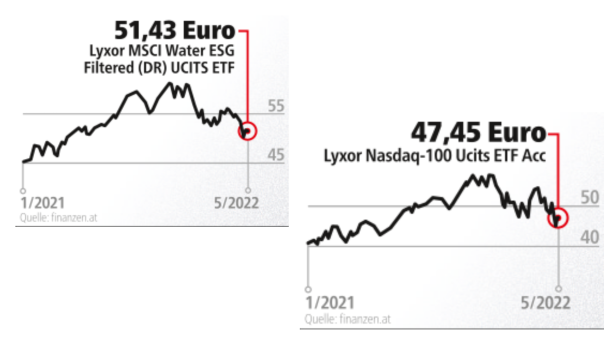

Ich darf von eigenen Erfahrungen berichten (und vorausschicken, dass ich bei der Geldanlage eher sehr bequem bin, also keiner dieser Tradertypen). Ich habe im Jänner 2021 ein paar Hundert Euro in zwei ETFs gesteckt, um zu schauen, ob sie die Nullkommairgendwaszinsen auf meinem Konto schlagen können (und sinnvollerweise auch die Inflationsrate). Der eine ist der „Lyxor MSCI Water“, der die Aktienkurse von Unternehmen aus dem Wassersektor nachbildet, der andere der „Lyxor Nasdaq-100“, der dem Index der US-Technologiebörse folgt.

Zwei Linien-Diagramme zeigen die Kursentwicklung von Lyxor MSCI Water ESG und Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF zwischen 1/2021 und 5/2022.

Zwei ETFs im Langzeittest. Geduld schadet nie.

Zwischenbilanz: Das Geld ist noch da. Der Nasdaq-ETF lief anfangs vielversprechend, ehe der „Tech Crunch“ und der Ukraine-Krieg kamen, was die Performance seit Jänner 2021 auf 4,9 Prozent zusammenschmelzen ließ. Der Wasser-Fonds lief etwas besser, 6,4 Prozent plus in eineinhalb Jahren sind auch nicht die Welt, es könnte schlimmer sein (rechnerisch kämen davon noch ein paar Euro Depot- und Fondsverwaltungsgebühren weg und ein paar Cent zugewiesener Ausschüttungen hinzu).

Auch hier wuchsen die Bäume also nicht in den Himmel. Man muss realistisch bleiben. Und geduldig.

* In einer früheren Version dieses Artikels stand, dass die Verbraucherpreise von März auf April 2022 um durchschnittlich 7,2 Prozent gestiegen seien, was so natürlich nicht stimmte. Dank einer aufmerksamen Leserin für den Hinweis!