Wie sich Dubai vor der UNO-Klimakonferenz grün waschen will

„Das tut mir sehr leid, das passiert sonst nie im Mai“, sagt die Reiseleiterin der kleinen Journalistengruppe, und sie sieht dabei irgendwie empört aus. Sie arbeitet für die Tourismus- und Handelsmarketingabteilung des Wirtschaftsministeriums von Dubai, sie hat die Aufgabe, im Vorfeld der im November stattfindenden 28. Klimakonferenz (COP28) für ein besseres und grüneres Image Dubais in der Welt zu sorgen.

Als wäre das nicht schwierig genug, erklärt sie, was sie gerade so empört: Es regnet. Jedenfalls für Dubaier Verhältnisse. Österreicher hätte die zählbaren Wassertropfen auf der Windschutzscheibe eher nicht als Regen wahrgenommen. Der „Regen“ war auch nach drei Minuten wieder vorbei.

An diesem Montagmorgen ist es in Dubai ungewöhnlich heiß, sagt die Reiseleiterin. Vergangene Woche sei es noch herrlich bei Temperaturen um die 25° C bis 30° C gewesen. Das zeichne Dubai speziell aus, dass von Herbst bis Frühling die angenehm warmen Temperaturen Hunderttausende Touristen anlocken. Jetzt aber klettert das Thermometer Richtung 40° C, was wenig verwundert, wenn man tief in die Wüste der arabischen Halbinsel fährt.

Ziel ist der 50 Kilometer von Dubai entfernte Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, benannt nach dem meist grimmig blickenden, absolutistisch herrschenden „Ruler of Dubai“. Scheich Maktoum ist außerdem Vizepräsident, Premierminister und Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), von den sieben Emiraten ist sonst nur die Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, bekannt.

Der Solarpark erzählt viel über Dubai: Im Jänner 2012 dekretierte der Emir den Bau eines Solarparks in der Wüste. 22 Monate später gingen die ersten 13 Megawatt ans Netz, inzwischen läuft die sechste Ausbauphase. Der Solarpark umfasst nun 127 Quadratkilometer Fläche und produziert 15 Prozent des in Dubai benötigten Stroms. Weil man in den Sommermonaten, von Mai bis in den Herbst, eigentlich nur unter Dauerbetrieb der Klimaanlagen leben kann, ist der Stromverbrauch enorm.

Damit auch nach Sonnenuntergang Strom erzeugt werden kann, haben die Ingenieure außerdem ein solarthermisches Kraftwerk und eine Wasserstoffbatterie-Anlage errichtet. Bei einem Solarwärmekraftwerk bündeln Hunderte Spiegel Sonnenlicht auf einen Turm, in dem Salze durch die Hitze verflüssigt werden – und die Wärme lange gespeichert werden kann. Das flüssige Salz erhitzt Wasser, das in Dampfturbinen Strom erzeugt, und das klappt die ganze Nacht lang. Bei der Wasserstoffbatterie ist die Sache ähnlich. Mit Solarstrom wird in Elektrolysen Wasser gespalten und der Wasserstoff in einem riesigen Tank gespeichert. Nach Sonnenuntergang wird der Wasserstoff in einem Schiffsdieselmotor verbrannt und Strom erzeugt. Eine Brennstoffzelle würde mehr Sinn machen, erzählt ein Techniker, aber fürs Erste hat man sich für einen Verbrennermotor entschieden. Deutsche Ingenieurkunst macht es möglich, dass hier reiner Wasserstoff ohne Zusatz von fossilem Erdgas verbrannt wird, die Emissionen also nur Wasserdampf sind.

Neue Wasserkraftstrategie

Betreiber der Anlage ist die DEWA, die mächtige „Dubai Electricity and Water Authority“, die darauf verweist, dass demnächst auch das Pumpspeicherkraftwerk in den Bergen von Hatta östlich von Dubai in Betrieb gehen wird. 80 Prozent seien schon fertiggestellt. Auch hier soll mit Grünstrom Wasser ins obere Becken gepumpt werden, und bei Bedarf durch eine 250 MW-Turbine abgelassen werden. Nur bei Windkraft winken die Techniker der DEWA ab: Es gibt einfach ein viel zu geringes Windkraftpotenzial. Alle testweise aufgestellten Windkraftanlagen wurden inzwischen wieder abgebaut und verkauft.

Scheich Maktoum soll aber in den kommenden Tagen ein neues, gewaltiges Projekt ankündigen: Dubais Wasserstoff-Strategie. Gemunkelt wird, dass Dubai bis Mitte des Jahrhunderts einer der größten Erzeuger des klimaneutralen Energieträgers werden will. Das wäre auch für Europa und Österreich von Bedeutung – schließlich ist klar, dass Teile der Wirtschaft auch in Zukunft nicht ohne Energieimporte auskommen werden. Offen ist, wie der Wasserstoff aus Nahost nach Europa und in die Welt verschickt werden soll? Als Gas lässt es sich nicht in großen Mengen transportieren, verflüssigt wäre eine Kühlung (minus 252 °C) nahe am absoluten Nullpunkt erforderlich, wahrscheinlicher ist die Umwandlung in (hochgiftiges) Ammoniak, Methanol oder E-Fuels. Doch für letzte brächte man viel – und davon hat der Ölstaat VAE absurder Weise viel zu wenig.

Österreichs Firmen sind zumindest schon einmal an einem Projekt des italienischen Gasnetzbetreibers SNAM beteiligt, das bis 2030 Wasserstoff aus Tunesien und Algerien über Pipelines bis Österreich und Bayern bringen soll. Arabischer Wasserstoff würde aber wieder eine eigene Infrastruktur an den Anlandehäfen benötigen, wo etwa der in Ammoniak verpackte Wasserstoff wieder „befreit“ wird. Dass solche essenziellen Fragen im Jahr 2023 erst noch diskutiert werden müssen, dämpft einmal mehr die Hoffnung auf eine schnelle Transformation, denn solche Infrastrukturprojekte lassen sich bekanntlich nicht von heute auf morgen realisieren.

Auslaufmodell Erdöl

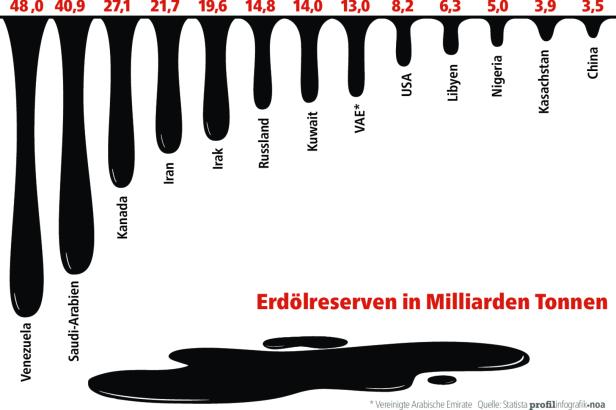

Dubai ist in Sachen Energiegewinnung aber nicht wirklich altruistisch. Sondern sie operieren aus einem gewissen Zwang. Historisch hat das Emirat sein Geld natürlich mit den fossilen Energien gemacht. Doch während fast alle Nachbarstaaten am Golf und besonders die Nachbarstadt Abu Dhabi über große Erdöl- und Erdgasvorkommen verfügen, wird in Dubai mit Öl und Gas nur mehr rund fünf Prozent der Wirtschaftsleistung generiert. Was auch erklärt, warum Dubai ist, was es ist: Ein Superlativ bei der Immobilienentwicklung, bei Bau von Hochhäusern und gigantischen Hotelanlagen, ein Niedrigsteuerparadies und neue Heimat vieler zugewanderten Millionäre aus aller Welt. Rund 3,5 Millionen Menschen leben heute in Dubai, erstaunliche 85 Prozent davon sind Ausländer, vor allem Inder, Pakistani und Araber aus den Nachbarstaaten. Mehr Internationalität geht kaum. Dazu kommen rund 100.000 Hotelzimmer, besonders in Küstennähe sind die Hotelressorts inzwischen irrwitzig groß und wirken, als wäre hier Geld abgeschafft worden.

Kein Wunder also, dass Dubai auch baulichen Superlativen hinterherjagt: Mit dem Burj Khalifa wurde 2010 der bislang höchste Wolkenkratzer der Welt gebaut, die Spitze befindet sich auf schwindelerregenden 828 Metern. Dubai hat aber auch das größte Einkaufszentrum der Welt, das größte Riesenrad, das Hotel mit den meisten Stockwerken, den größten Wasserpark und die schnellsten Polizeiautos und vieles mehr.

Was Dubai nicht hat, ist eine Lebensmittelproduktion, die Emirate gehören zu jenen Ländern mit der niedrigsten Lebensmittelautarkie und den größten Nahrungsmittelimporten. Das schmeckte offenbar auch dem Herrscher von Dubai nicht, er initiierte und weihte 2021 deshalb das Food Tech Valley ein, das ist ein ziemlich einzigartiges Projekt zur Forschung und Produktion von Lebensmitteln in einer Gegend, wo Landwirtschaft, wie wir sie verstehen, so gut wie unmöglich ist, mangels Böden, Wasser und wegen der Hitze in den Sommermonaten.

Salat aus dem Lebensmittel-Labor

Gleich neben dem riesigen Flughafen von Dubai steht ein großer, rechteckiger Klotz. „Bustanica“ steht über dem Eingang, es ist wieder ein Superlativ, die größte vertikale „Farm“ der Welt. Aron Moore begrüßt die Besucher freundlich und klärt zuerst einmal auf, was in der 30.000 Quadratmeter großen Halle passiert. Moore ist Australier, er kommt aus der industriellen Landwirtschaft, hatte in Australien und Südost-Asien sein Geld verdient, bis er nach Dubai abgeworben wurde. Die Firma hat sich auf Salatgemüse spezialisiert und einige Kräuter. Und sie forschen gerade an der Königsdisziplin vertikaler Farmen, an Erdbeeren, erzählt Aron, denn nichts verdirbt schneller als süße, frische Erdbeeren.

Die Fabrik liegt direkt neben der Essensproduktion der Emirates Airline. Und die wollen eine sichere Quelle für frisches Grünzeug. Die Airline, erzählt Aron weiter, ist aber nur mehr ein Kunde von vielen, auch in den örtlichen Supermärkten wird ihr Grünzeug angeboten – und seine Ware gehöre nicht zu den teuersten.

Jede Pflanze braucht spezielle Bedingungen, erklärt Aron weiter, aber noch nie konnten diese so perfekt hergestellt werden. Tausende Sensoren überwachen die Produktion in jeder Wachstumsphase der Pflanzen, die Techniker können alles genau regeln: Die Temperatur, die Wellenlänge des Lichts, die Dauer des Tag- und Nachtzyklus, die Wasser- und Nährstoffzufuhr, die Luftfeuchtigkeit und sogar die -Konzentration, die hier etwa doppelt so hoch ist, wie in der Natur. „Data meets delicious“, so die Werbung. Derzeit können rund 1,3 Tonnen Salatgrün jeden Tag geerntet werden, bis Ende des Jahres sollen es sogar drei Tonnen täglich sein. Dann sollten auch Erdbeeren angeboten werden können.

So ungewöhnlich das klingen mag: Das Blattgrün schmeckt frisch und knackig und kann direkt aus den Regalen gekostet werden. Denn es braucht weder Pflanzenschutzmittel noch Gifte gegen Insekten, nicht einmal Erde spüren die Pflanzen an ihren Wurzeln, die Nährstofflösung reicht aus. Dafür müssen Arbeiter und Besucher Schutzkleidung, samt Haarnetz und OP-Maske tragen. Da der Dünger direkt mit dem Wasser zu den Stecklingen kommt, gibt es auch keine Treibhausgas-Emissionen. Und besonders stolz ist man auf die geringen Mengen an verbrauchtem Wasser, das wird zu 100 Prozent recycelt, sogar aus der Luftfeuchtigkeit. 250 Millionen Liter Wasser will man so jedes Jahr einsparen. Rund 40 Millionen Dollar habe die Fabrik gekostet, erwähnt Aron noch, etwa 70 Mitarbeiter kümmern sich um die Aufzucht von der „Nursery“ (Kindergarten) bis zur Verpackung, die händisch erfolgt. Ein Modell für die Ernährungssicherheit ist das alles aber nicht, Salate strotzen bekanntlich nicht vor Kalorien.

Frisches Salatgrün sollte es also ausreichend bei der diesjährigen 28. Klimakonferenz (COP 28) geben, die am riesigen Expo-Gelände mitten in Dubai stattfinden wird. Auch hier rühmen sich die Stadtväter, dass rund 80 Prozent des Geländes von der Expo 2020 weiter genutzt werden.

Dennoch muss man von massiven Konflikten bei dieser COP ausgehen, schließlich hat der Chef der nationalen Ölgesellschaft ADNOC, Sultan Ahmed al-Dschaber, die COP-Präsidentschaft übernommen. Und dieser hat schon bei dem in Berlin stattfindenden Petersberger Klimadialog im Mai klar gemacht, dass die Energiequellen von heute für die voraussehbare Zukunft weiterhin Teil des Energiemixes bleiben werden. Ihm geht es offenbar weniger um eine De-Fossilierung der Weltwirtschaft, sondern nur um eine Vermeidung der Treibhausgas-Emissionen – also zum Beispiel indem man CO2 abfiltert und im Boden verpresst. Das birgt aber wieder die Gefahr, dass Industrien ihren „fuel switch“ weg von den fossilen Energieträgern gleich wieder abblasen. Für Pkw kommt ein Abfiltern von CO2 vom Auspuff schon aus technischer und noch mehr aus ökonomischer Sicht sicher nie infrage.

Mit al-Dschabers ersten offiziellen Aussagen als designierte COP-Präsident ist die Hoffnung vieler Klimaschützer auf spannende neue Kompromisse schon ein halbes Jahr vor dem Beginn der Konferenz verflogen. Dabei sollte die Präsidentschaft ein neutraler Vermittler in Sachen Klimaschutz-Beschleunigung sein. Jetzt geht kaum jemand davon aus, dass diesmal, bei der 28. UNO-Klimakonferenz, zum ersten Mal auch nur das Wort „fossile Energien“ erwähnt wird.