Wieso Schiedsverfahren gegen Staaten wieder zunehmen

Schriftgröße

Martin Platte ist kein Angeber. Seine Kanzlei liegt in bester Lage in der Wiener Innenstadt. Sie kommt aber ohne prunkvolle Marmorlobby oder eine von Weitem sichtbare Messingvertäfelung aus. Die Büroräume sind elegant – und schlicht. Nichts hier schreit nach Aufmerksamkeit. Dabei liegen manchmal Hunderte Millionen Euro schwere Rechtstreitigkeiten auf Herrn Plattes Schreibtisch. Fälle, von denen nationale Gerichte und die Öffentlichkeit manchmal nichts erfahren. Martin Platte ist Schiedsanwalt und Schiedsrichter in internationalen Schiedsverfahren. Sein Spezialgebiet sind sogenannte Handelsschiedsverfahren. Das sind eben nicht jene öffentlich umstrittenen Verfahren, in denen Investoren Staaten klagen. Marketing braucht er nicht.

Schattengerichte, mächtige multinationale Konzerne, die Staaten auf üppige Entschädigungen klagen – Vorwürfe wie diese haben die internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Investitionsschutz in den letzten Jahren ins Rampenlicht gerückt. Es ist ein Instrument, das auch österreichische Unternehmen nach wie vor gern nutzen, um ihre Interessen gegenüber anderen, auch gegen EU-Staaten, durchzusetzen. Und tatsächlich haben Schieds- und Investitionsschutzklagen zugenommen. Das wird sich angesichts der fragilen internationalen Lage und den wachsenden Konfliktherden so bald nicht ändern, meinen Experten. Und Russland kommt hier eine besondere Rolle zu. Aber der Reihe nach.

Hier die bösen Konzerne und dort die armen Länder, ganz so einfach ist die Geschichte nicht. Oder in den Worten Plattes: „Causen sind selten schwarz und weiß. Es hilft, wenn man versucht, auch den Standpunkt der Gegenseite zu sehen – der ist nicht immer zu 100 Prozent falsch.“

Platte hat an die 100 internationalen Schiedsverfahren begleitet – mal als Schiedsrichter, mal als Parteienvertreter. In vielen seiner Fälle streiten große internationale Unternehmen oft mit anderen großen Multis um offene Rechnungen, Baumängel oder Kaufverträge – fernab der öffentlichen Wahrnehmung und oft auch des öffentlichen Interesses. Den Vorwurf, es handle sich um eine Schattenjurisdiktion ohne Transparenz und ohne jegliche nationale Mitsprache, will er so nicht auf sich sitzen lassen:

„Handelsschiedsgerichtsbarkeit stellt keinen Widerspruch zum nationalen Recht dar, sondern eine Ergänzung. Und sie basiert auf nationalem Recht und internationalen Übereinkommen, beispielsweise dem New Yorker Schiedsübereinkommen – ein Regelwerk, das 160 Staaten unterzeichnet haben“, meint er. „Investor-Staat-Verfahren wiederum sind häufig beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) angesiedelt, das der Weltbankgruppe angehört“, erklärt er. Jurist Platte ist um Aufklärung bemüht. Er erklärt vieles und sehr ausführlich. Man erfährt viel über das System, und doch nichts über einzelne Klienten oder laufende Verfahren.

„Die internationale Schiedgerichtsbarkeit ist ein zutiefst undemokratisches System.“

Iris Frey von Attac

zu internationalen Schiedsgerichten

Das sehen NGOs naturgemäß anders: „Die internationale Schiedgerichtsbarkeit ist ein zutiefst undemokratisches System“, sagt Iris Frey von der globalisierungskritischen NGO Attac. „Diese Paralleljustiz muss schleunigst abgeschafft werden, denn viele Studien zeigen, wie Investoren und Unternehmen dieses System nutzen, um demokratische Regeln außer Kraft zu setzen und sich zu bereichern.“ Ihr sind vor allem jene Fälle ein Dorn im Auge, in denen Staaten auf der Anklagebank sitzen. „Diese Abkommen haben Staaten untereinander verhandelt, nicht die Unternehmen“, sagt Erhard Böhm. Auch er war Schiedsrichter und Anwalt in rund 70 Verfahren. Sein Spezialgebiet sind eben jene Investitionsschutz-Streitigkeiten, die oft zwischen Staaten und Unternehmen verhandelt werden. Dass die Interessen der eigenen Wirtschaft beim Verhandeln dieser Abkommen eine Rolle spielen, weiß er.

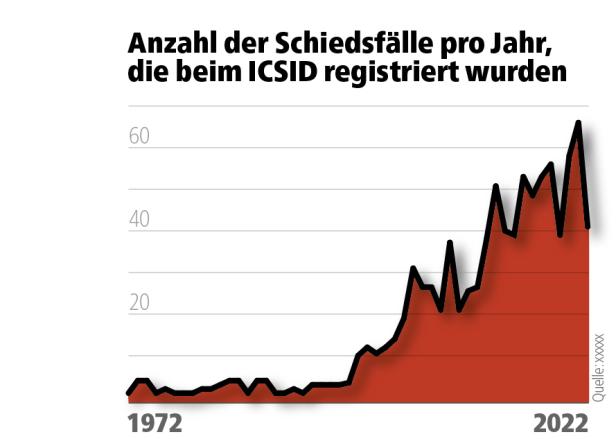

UNCTAD listet aktuell 1303 Investitionsstreitigkeiten auf Basis des sogenannten „investor-to-state dispute settlement“, kurz ISDS. Beim ICSID wurden allein 2022 41 Schiedsfälle eingebracht. Und das „Vienna International Arbitral Center“ listet für 2022 insgesamt 101 Schiedsfälle, die nach den Regeln des VIAC bestritten werden. Tendenz in den vergangenen Jahren steigend (siehe Grafik). Über Wien muss man in diesem Zusammenhang wissen: Es ist nicht Genf oder London, aber internationale Konzerne ziehen oft heimische Anwälte und Juristen zurate oder ernennen sie als Schiedsrichter in laufenden Verfahren.

Ein Liniendiagramm zeigt die Anzahl der beim ICSID registrierten Schiedsfälle pro Jahr von 1972 bis 2022.

© profil

Ein Liniendiagramm zeigt die Anzahl der beim ICSID registrierten Schiedsfälle pro Jahr von 1972 bis 2022.

Und österreichische Firmen nehmen von ihrem Klagsrecht auch gern und oft Gebrauch. UNCTAD listet auf ihrer Website 32 Schiedsklagen österreichischer Investoren gegen andere Staaten. Die Raiffeisenbank International klagte Kroatien 2017 wegen der Konvertierung von Frankenkrediten, zum Nachteil der Banken. Das Gleiche taten übrigens auch die Erste Group und die UniCredit Bank Austria. Der niederösterreichische Energieversorger EVN forderte von Mazedonien und von Bulgarien Investitionsentschädigungen. Die Casinos Austria begehrten von Argentinien wegen Lizenzentzugs in Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen 250 Millionen Dollar Schadenersatz. Auf der Klägerliste der vergangenen Jahre finden sich auch die OMV, die Strabag oder die Austrian Airlines. Österreich wurde übrigens nur ein Mal geklagt – und hat gewonnen.

„Diese Abkommen haben Staaten untereinander verhandelt, nicht die Unternehmen“, sagt Erhard Böhm. Er hat an die 70 Schiedsverfahren begleitet - mal als Schiedsrichter, mal als Parteienvertreter.

© nancy horowitz

„Diese Abkommen haben Staaten untereinander verhandelt, nicht die Unternehmen“, sagt Erhard Böhm. Er hat an die 70 Schiedsverfahren begleitet - mal als Schiedsrichter, mal als Parteienvertreter.

Basis solcher Klagen sind meist bilaterale Investitionsschutzabkommen. Allein Österreich hat in der Vergangenheit 60 solcher Abkommen mit anderen Ländern geschlossen, wobei jene zwischen EU-Staaten vonseiten der EU vor Kurzem außer Kraft gesetzt wurden und höchstens noch nachwirken. Unternehmen aus der EU sollten keine anderen EU-Staaten mehr vor Schiedsgerichten klagen und so unter Umständen EU-Recht aushebeln. Zum Missfallen auch heimischer Investoren, übrigens.

Warum wenden sich europäische Unternehmen nicht an nationale Gerichte, in durchaus funktionierenden Rechtsstaaten, statt teure Verfahren vor Schiedsgerichten zu führen? Internationale Spitzenanwälte in dieser Liga haben manchmal Stundensätze von 1000 US-Dollar. „Die Verfahren sind komplex und dauern manchmal Jahre. Sie werden in Englisch geführt, und es handelt sich um eine hoch spezialisierte Materie“, meint Böhm. Und sie seien „ultima ratio“, also die letzte Konsequenz bei einer Enteignung zum Beispiel.

Alle gegen Russland

Obwohl solche Schiedsklagen vor allem im Kontext mit Umweltschutz hoch umstritten sind – dazu spä-ter –, dürfte die Anzahl an Klagen in den kommenden Jahren steigen. Das hat im Allgemeinen mit der angespannten geopolitischen Lage zu tun und im Speziellen mit Russland. „Wir haben seit der Annexion der Krim 2014 einen deutlichen Anstieg an Schiedsklagen gegen Russland gesehen“, erzählt Böhm. Ukrainische und ausländische Unternehmer warfen Russland in zahlreichen Fällen Enteignung vor. Seit dem Einfall Russlands in der Ukraine 2022 sind auch die Fälle von beinharter Enteignung westlicher Unternehmen durch das Kreml-Regime gestiegen.

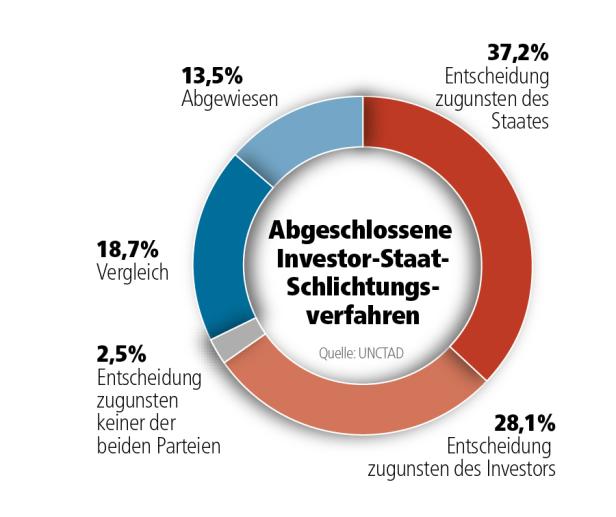

Ein Kreisdiagramm zeigt die Ergebnisse abgeschlossener Investor-Staat-Schlichtungsverfahren, Quelle UNCTAD.

© profil

Ein Kreisdiagramm zeigt die Ergebnisse abgeschlossener Investor-Staat-Schlichtungsverfahren, Quelle UNCTAD.

Russland hat unter anderem die beiden Lebensmittelkonzerne Carlsberg und Danone enteignet. Und Ende 2023 wurden auch die BASF-Tochter Wintershall und die heimische OMV enteignet. Nach einem präsidialen Erlass verlor die OMV ihre 24,99-Prozent-Beteiligung am sibirischen Gasfeld Juschno Rosskoje. Das sind klassische Fälle für ein Schiedsverfahren. Denn Klagen in Russland von Unternehmen aus Ländern, die Russland mit Sanktionen belegt haben, sind de facto aussichtslos. Auf die Frage, ob die OMV eine Schiedsklage gegen Russland eingebracht hat, antwortet der Konzern wie schon im Vorjahr: „Wir prüfen weiterhin die Situation, um gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten, um unsere Rechte zu wahren.“

Bei der UNCATD sind jedenfalls derzeit 28 Schiedsklagen gegen Russland gelistet. Die oben genannten Fälle nicht oder noch nicht. Klagen gegen Russland sind aber, so zeige es die Historie, ohnehin schwierig. „Meines Wissens hat Russland noch nie in Folge eines Schiedsspruchs gezahlt, jedenfalls nicht freiwillig“, sagt Schiedsexperte Böhm. „Wenn ein Staat nicht zahlen möchte, wird es mühsam.“ Grundsätzlich kann ein Schiedsspruch in rund 160 Staaten vollstreckt werden, die das Regelwerk ratifiziert haben, dazu zählt auch Russland. Aber wenn die lokalen Gerichte sich weigern, das Urteil zu exekutieren, müsse man auf Vermögenswerte im Ausland zugreifen. Sie müssen vom Staat aber privatwirtschaftlich und nicht zu Hoheitszwecken genutzt werden, also Botschaften oder Reserven der Nationalbank sind zum Beispiel tabu.

Es ist also kompliziert und dauert mitunter Jahrzehnte. Diese Erfahrung musste übrigens auch der Bayer Franz Sedlmayer machen. In den 1990er-Jahren war er als Unternehmer in St. Petersburg tätig und rüstete unter anderem die dortige Polizei mit Sicherheitsequipment aus. Im Jahr 1994 verstaatlichte ein Präsidialerlass von Boris Jelzin Sedelmayers russische Besitztümer. Bürgermeister von St. Petersburg war damals Wladimir Putin. 140 Verfahren später wurde er 2014 letzten Endes in Schweden kompensiert – die dortigen Behörden sprachen ihm eine kommerziell genutzte Liegenschaft zu, die dem russischen Staat zugeordnet wurde.

Ähnliche Odysseen drohen jetzt wohl auch westlichen Firmen, die gegen russische Enteignungen vorgehen.

„Meines Wissens hat Russland noch nie in Folge eines Schiedsspruchs gezahlt, jedenfalls nicht freiwillig.“

Erhard Böhm, Schiedsexperte

Fossile Multis gegen Staaten

Ursprünglich waren solche Investitionsschutzabkommen als Schutz vor Enteignung und politischer Willkür gedacht – vor allem in Ländern, die es weniger ernst mit der Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Grundprinzipien nehmen. Für viele Entwicklungsländer sind diese Abkommen heute noch Voraussetzung, um überhaupt ausländische Investoren ins Land holen zu können. Was passiert aber, wenn Investitionsschutz plötzlich den Umweltschutz und die Erreichung der EU-Klimaziele gefährdet?

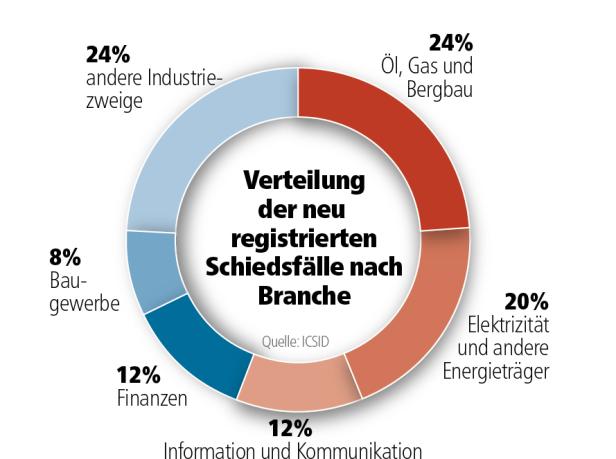

Kaum etwas regt Iris Frey von Attac derzeit so stark auf wie der sogenannte Energie-Charta-Vertrag, der aktuell 53 Staaten umfasst, darunter die EU als Gemeinschaft. Er sollte ab den 1990er-Jahren die Integration der europäischen Oststaaten in den Energiemarkt regeln. „Der Klimakiller Energiecharta-Vertrag ist das Abkommen, unter dem am meisten Klagen eingebracht wurden, bisher mehr als 150. Rund zwei Drittel dieser Klagen wurden gegen europäische Staaten eingebracht“, sagt sie. Streng genommen ist das Regelwerk auch kein Investitionsschutzabkommen, es enthält aber Bestimmungen, die Investitionen und Gewinne schützen. Und davon machten in der jüngsten Vergangenheit auch große, fossile Multis Gebrauch. Nämlich auch dann, wenn EU-Länder Umweltauflagen oder Gesetze änderten, zuungunsten der Unternehmen.

Erst im Oktober verklagte der britische Ölriese, die „Klesch-Gruppe“, Deutschland, Dänemark und die EU als Gemeinschaft wegen der Übergewinnsteuer für Energiekonzerne. Das britische Öl- und Gasunternehmen Rockhopper fordert unter Berufung auf den Energiecharta-Vertrag eine Entschädigung von Italien wegen des Ölbohrverbots vor der Adriaküste im Jahr 2015. Sieben Jahre später wurde der italienische Staat dann tatsächlich vor einem internationalen Schiedsgericht zu einer Zahlung von 250 Millionen Euro verurteilt. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat Deutschland gleich zwei Mal geklagt – einmal wegen des Atomausstiegs und einmal wegen Umweltauflagen beim Bau eines Kohlekraftwerks, die nachträglich geändert wurden. In beiden Fällen wurde ein Vergleich geschlossen. Wegen des Atomausstiegs und der Schließung von Atomkraftwerken musste wiederum Deutschland an Vattenfall 1,4 Milliarden Euro Entschädigung zahlen.

Laut dem „International Institute for Environment and Development“ (iied) wurden fossilen Unternehmen im Zuge internationaler Schiedsverfahren gegen Staaten bisher 82,8 Milliarden US-Dollar an Entschädigungen oder im Rahmen eines Vergleichs zugesprochen. Und: Unter den Top 10 Herkunftsländern der dort gelisteten Kläger steht Österreich an achter Stelle. „Streitbeilegungsverfahren zwischen Staaten und Investoren könnten den Übergang von Staaten weg von fossilen Brennstoffen schwieriger und teurer machen“, heißt es in dem Bericht des iied.

„Natürlich können eine Enteignung oder Gesetzesänderungen ganz im öffentlichen Interesse sein und vollkommen gerechtfertigt. Aber es muss eine Entschädigung für die betroffenen Unternehmen geben. Das hat mit Vertragstreue und auch mit Rechtsstaatlichkeit zu tun“, meint Böhm. Zum Energiecharta-Vertrag sagt er: „Die Rahmenbedingungen haben sich verändert, und das Regelwerk passt nicht mehr zur aktuellen Politik. Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, spricht nichts dagegen, über einen Ausstieg oder eine Reform zu diskutieren.“ Es ist wahrscheinlich der einzige Punkt, in dem die Meinungen von Schiedsrichter und NGO nicht Lichtjahre voneinander entfernt liegen. Gesprochen haben beide Seiten übrigens noch nie miteinander, oder den Kontakt gesucht.

Ein Kreisdiagramm zeigt die Verteilung der neu registrierten Schiedsfälle nach Branche.

© profil

Ein Kreisdiagramm zeigt die Verteilung der neu registrierten Schiedsfälle nach Branche.

Weil er eben nicht mit den EU-Klimazielen vereinbar sei, sollte der Energiecharta-Vertrag auf EU-Ebene reformiert werden. Investitionen fossiler Konzerne sollten nicht mehr davon erfasst sein, bestehende Investitionen in diesem Bereich sollten nur zehn statt 20 Jahre geschützt sein. Das Vorhaben ist verebbt, es fand keine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten. Deshalb steigen nun immer mehr EU-Staaten auf eigene Faust aus dem Regelwerk aus – Polen, Italien, die Niederlande, Frankreich, Spanien, Slowenien und zuletzt Deutschland. Österreichs Position dazu? Abwarten und schauen, was auf EU-Ebene passiert.

Marina Delcheva

leitet das Wirtschafts-Ressort. Davor war sie bei der "Wiener Zeitung".