Zahlenzauber: Warum das BIP permanent wachsen muss

Diese Geschichte könnte an einem Würstelstand beginnen, dessen Betreiber seinem Gast ein Glas Bier serviert. Oder in einer Fabrik, in der Autoteile vom Fließband laufen. Sie könnte in einem Ministerium beginnen, das Personal einspart. Oder in einer x-beliebigen Schule, die mehr Lehrerstellen zugeteilt bekommt. Eigentlich spielt diese Geschichte überall in Österreich, in jedem Haushalt, an jedem Arbeitsplatz. Denn es gibt etwas, das alle Orte verbindet.

Was dort geschieht, fließt Jahr für Jahr in eine monumentale Rechenaufgabe ein. Es findet sich im Bruttoinlandsprodukt (BIP) wieder, der Maßzahl für die wirtschaftliche Aktivität eines Landes. Etwas genauer: die Summe des Wertes aller Güter und Dienstleistungen, die pro Jahr in einer Volkswirtschaft hervorgebracht werden.

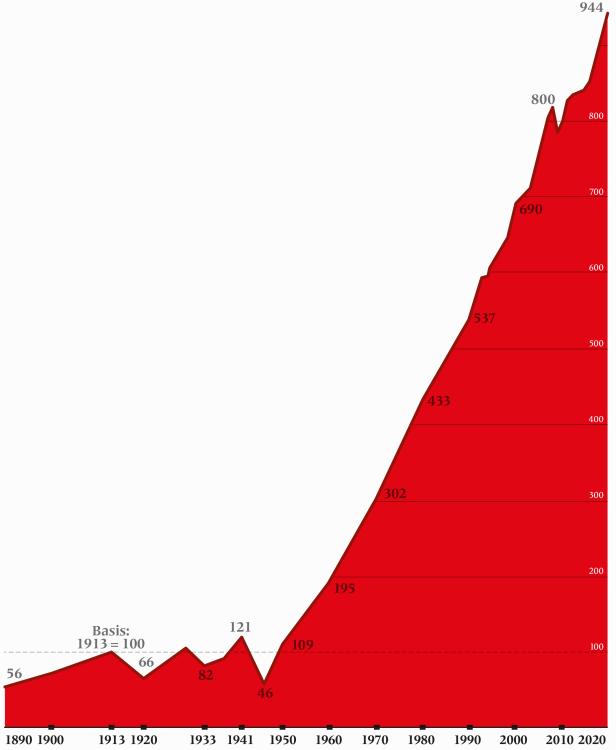

Im Jahr 2017 betrug Österreichs BIP 369,9 Milliarden Euro. Wenn man es durch die Zahl der Einwohner dividiert, betrug das BIP pro Person 42.060 Euro. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr 2016 war das BIP damit – real, also ohne Inflation – um 2,6 Prozent gewachsen.

Das BIP ist die „mächtigste Kennzahl der Menschheitsgeschichte“, schreibt der deutsche Politologe Philipp Lepenies in seinem 2013 erschienenen Buch „Die Macht der einen Zahl“. Keine andere statistische Größe habe „jemals eine ähnliche Wirkung entfaltet“. Keine beeinflusst Politik und Gesellschaft mehr.

Allmächtiges BIP

Wenn das BIP steigt, finden Arbeitsuchende Stellen. Unternehmen verbuchen Gewinne. Geschäfte erfreuen sich Kundenzulaufs. Weil von Konsum, Löhnen und Gewinnen je ein Teil als Steuern ans Finanzamt fließt, entscheidet das BIP auch, ob der Staat genug Einnahmen hat – oder ob Schulden und Einschnitte drohen.

Wenig überraschend also, dass ein Gutteil aller wirtschaftspolitischen Maßnahmen darauf abzielt, das BIP zu steigern – und zwar überall, ob in demokratischen oder autoritär geführten Gesellschaften, kommunistischen oder kapitalistischen. Von der Entwicklung des BIP hängt der Erfolg von Regimen und Regierungen ab; sie entscheidet wesentlich darüber, ob das politische Klima moderat bleibt oder Richtung Radikalismus tendiert. Langfristige geopolitische Entwicklungen – wie der Machtzuwachs Chinas – sind darauf zurückzuführen, dass bei den Aufsteigern das BIP stärker zulegt als in entwickelteren Staaten. Die einstige Systemkonkurrenz zwischen West und Ost entschied sich zugunsten des Westens, weil es dort besser gelang, BIP-Wachstum hervorzubringen.

Eine mächtige Zahl also. Und zugleich eine mysteriöse. Denn meist betrachtet man das BIP als Selbstverständlichkeit und hinterfragt kaum dessen Bedeutung und woher die Notwendigkeit kommt, es zu steigern. Die Suche nach Antworten führt in den Wiener Arbeiterbezirk Simmering, in ein gläsernes Bürohaus aus den 1990er-Jahren. Hier liegt die Zentrale der Statistik Austria. Die volkswirtschaftliche Abteilung unter Führung der Direktorin Ursula Havel ist verantwortlich dafür, auszurechnen, wie hoch das BIP in Österreich ausfällt.

Am Beispiel der Fabrik für Autoteile: Sie benötigt für ihre Tätigkeit Vorprodukte, etwa Gummi und Stahl. Aus ihnen fertigt sie ihre Produkte. Aus deren Weiterverkauf lukriert die Fabrik, im Normalfall, mehr Geld als jene Summe, die sie zuvor für die Ausgangsprodukte bezahlt hat. Die Fabrik hat also eine Wertschöpfung erzielt. Diese Wertschöpfung ist jene Summe, welche die Autoteilefabrik zum BIP beiträgt. Ökonomisch ausgedrückt: der Produktionswert abzüglich der Vorleistungen.

Vom Stahlwerk zum Würstelstand

Ebenso läuft es beim Stahlwerk, das zuvor seinen Stahl an die Fabrik geliefert hat. Und beim Würstelstand: Auch dessen Betreiber verlangt von seinem Gast mehr Geld für das Glas Bier, als er seinem Lieferanten bezahlt hat. Auch der Würstelstand generiert eine Wertschöpfung.

Etwas komplizierter wird es bei der Tätigkeit nicht gewinnorientierter Einrichtungen, Behörden, Nichtregierungsorganisationen und Kirchen. Auch ihre Tätigkeit fließt ins BIP ein. Immerhin haben auch sie einen massiven Einfluss aufs Wirtschaftsleben, etwa indem sie Jobs schaffen. Allerdings gibt es bei nicht gewinnorientierten Einheiten keine Wertschöpfung. Eine Schule oder ein Ministerium produziert nichts, dessen Wert abzüglich Vorleistungen sich im BIP darstellen ließe. Die BIP-Berechnung behilft sich, indem sie im Wesentlichen die Personalkosten heranzieht. Sie drücken gewissermaßen aus, wie aktiv die Schule in wirtschaftlicher Hinsicht war. Auch sie wird also zum Glied in jener riesigen Addition, bei der unten 369,9 Milliarden herauskommt.

In der Praxis liegen dem BIP lange Web-Formulare zugrunde. Ausgeschickt von der Statistik Austria, tragen darin alle größeren Einrichtungen, beispielsweise besagte Autoteilefabrik, ihre Wertschöpfung und andere Kennzahlen ein. Kleinere Einheiten wie der Würstelstand oder eine einzelne Schule müssen nichts ausfüllen. Bei ihnen wird geschätzt, wie viel sie zum BIP beitragen. Dabei behelfen sich die Statistiker mit dem Blick auf ältere Daten oder dem Vergleich mit größeren Branchenvertretern. Alle paar Jahrzehnte – in Österreich zuletzt im Jahr 1995 – findet eine sogenannte Vollerhebung statt. Dann muss tatsächlich jede wirtschaftliche Einheit bis hinunter zum kleinsten Würstelstand ihre Zahlen an die Statistiker schicken.

Alle Daten werden in einer digitalen Kartei erfasst. Unterteilt in 64 Branchen, umfasst sie sämtliche wirtschaftliche Tätigkeiten. In der Klassifikationsdatenbank der Statistik Austria finden sich Kategorien wie die „Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen“, „Detekteien“ und sogar die „Verarbeitung von Frischfisch auf Fabrikschiffen“ – wiewohl der Beitrag der Letzteren zur österreichischen Wirtschaft überschaubar sein dürfte.

Unterschiedliche Arten der Berechnung

Als wäre all das noch nicht genug Rechenarbeit, kann man sich dem BIP auch noch gewissermaßen von hinten nähern. Es gibt nämlich auch andere Arten der BIP-Berechnung: beispielsweise, indem man alles Geld zusammenzählt, das in Österreich pro Jahr verdient wird. Sämtliche Gehälter unselbstständig Beschäftigter, Honorare für freie Dienstnehmer, Gewinnausschüttungen an Unternehmer, Mieteinnahmen: All dies zusammen ergibt wiederum das BIP. Wie das? Wer es verstehen will, muss sich fragen, woher das Einkommen der Menschen stammt. Der Lohn eines Arbeitnehmers war zugleich Teil der Wertschöpfung seiner Arbeitsstätte. Der Gewinn, den sich der Würstelstandbesitzer auszahlt, war ebenfalls Teil der Wertschöpfung seines Betriebs. Alles Geld, das jemand einnimmt, wurde im Rahmen irgendeiner Wertschöpfung erwirtschaftet. Am Ende sind beide Summen – das verdiente Geld und der Gesamtwert aller produzierten Güter und Dienstleistungen – gleich hoch.

Das BIP kennt keine Unterschiede. Das volle Auftragsbuch eines Handgranatenherstellers? Gut für das BIP. Eine vielbesuchte öffentliche Bücherei, die zahlreich Bibliothekare benötigt? Ebenfalls gut. Es mutet geradezu irre an, alle wirtschaftliche Tätigkeiten völlig wertfrei zusammenzuzählen, um dann auf Zehntelprozentpunkte genau zu eruieren, inwiefern sich das Resultat von Jahr zu Jahr verändert.

Dass das BIP zur allmächtigen Messgröße aufstieg, ergab sich einst aus den Zwängen des Zweiten Weltkrieges. Damals arbeiteten britische und US-amerikanische Forscher mit Hochdruck daran, notwendige Kenntnisse zu entwickeln, damit die Kriegswirtschaften möglichst reibungslos expandieren konnten. Es galt beispielsweise zu eruieren, ob den Produktionssteigerungen in Flugzeugwerken auch ebensolche bei Propellern gegenüberstanden. Oder: inwiefern es in Konsumgüterbranchen zu Knappheiten kam, weil die Rüstungsindustrie derart heißlief. Mit dem Aufbau eines statistischen Systems, das derlei Informationen abbilden konnte, wurden einige der besten Wissenschafter ihrer Ära betraut, etwa Simon Kuznets und John Maynard Keynes. Im Jahr 1944 harmonisierten die USA, Kanada und Großbritannien ihre BIP-Berechnung. Bald darauf sprang die Logik der Steigerung, die gerade noch der Rüstungswirtschaft als Basis gedient hatte, auf die Nachkriegszeit und ihren beginnenden Massenkonsum über.

Seither hat sich alles enorm ausdifferenziert. Heute werden immer neue Tätigkeiten in die BIP-Berechnung eingefügt. „Das BIP lebt“, sagt Ursula Havel von der Statistik Austria. „Das Konzept ist nicht statisch, sondern wird immer wieder weiterentwickelt.“ Im BIP spiegelt sich, wie sich Branchen und Berufe verändern. Derzeit beispielsweise läuft eine Gesetzesinitiative auf EU-Ebene, welche die rechtliche Basis schafft, Dienstleistungsbranchen genauer zu erfassen. Dadurch wird besser ersichtlich, wie viel etwa Friseure oder manche medizinische Berufe zum BIP beitragen. Die dahinterstehenden umfangreichen Verfahren nennt man „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen“. Sie sind europaweit einheitlich und detailliert geregelt. Wie sie abzulaufen haben, legt ein 740-seitiges Gesetzeswerk fest, Letztfassung 2010, das „Europäische System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen“. Darüber liegt nochmals eine Vorgabe der UN für die ganze Welt, das „UN System of National Accounts“.

Eine Zahl beherrscht die Erde

Angesichts dessen ist, wenn man so will, eine Art Weltherrschaft längst keine Utopie mehr. Nur beherrscht kein mächtiger Staat und keine Oligarchie die Erde, sondern eine Zahl. Jedes Land hat sich dem Ziel verschrieben, das BIP zu steigern. Warum eigentlich? Weil es keiner Regierung bisher je gelungen ist, das BIP geplantermaßen zu senken oder längere Zeit stagnieren zu lassen. Rückgänge erfolgten ausnahmslos unfreiwillig, in Form von Rezessionen und Wirtschaftskrisen. Das bedeutet: Arbeitslosigkeit, knappe Kassen bei Privaten und Staat, Einschnitte, politische Instabilität. In schlimmeren Fällen drohen Staatspleiten, Hyperinflation, Massenverarmung bis hin zu Gewalt und Umstürzen.

Sinkt das BIP oder stagniert es dauerhaft, setzen selbstverstärkende Kreisläufe ein. Die Unternehmen produzieren weniger, deshalb brauchen sie weniger Arbeitskräfte. Es gibt also mehr Arbeitslose, die wiederum weniger Geld haben, um Güter zu kaufen – womit die Produktion noch weiter sinkt. Weniger Beschäftigte und weniger profitable Unternehmen liefern überdies weniger Steuern an den Staat ab. Infolgedessen drosselt auch dieser häufig seine Ausgaben. Der Staat konsumiert also ebenfalls weniger – womit die Produktion noch weiter sinkt. Ein Teufelskreis.

Damit die Welt nicht aus den Fugen gerät, muss das BIP also immerzu steigen. In der Volkswirtschaft kennt man gar fixe Relationen dafür, wie hoch der Anstieg erfolgen muss. Beispielsweise geht die EU bei Berechnungen von Staatsschulden davon aus, dass jeder Prozentpunkt weniger BIP-Wachstum das Budgetdefizit eines Landes um 0,6 Prozentpunkte erhöht. Auch die Arbeitslosigkeit korreliert stark mit dem BIP-Wachstum: Unterschiedlich je nach Wirtschaftsstruktur, führt jeder Prozentpunkt weniger BIP zu rund 0,4 Prozent mehr Arbeitslosen, errechnete der US-Ökonom Arthur Melvin Okun.

Kein Wunder, dass sich die großen Debatten in Politik, Forschung und Medien kaum jemals um Sinn oder Unsinn des BIP als solches drehen. Vielmehr wird leidenschaftlich gestritten, welche Mittel am geeignetsten seien, das BIP zu steigern. Im Kampf gegen Wirtschaftskrisen, argumentieren gern Sozialdemokraten und Linke, solle es Staaten erlaubt sein, Schulden zu machen – um mit geborgtem Geld das Wachstum wieder anzukurbeln. Schulden seien keine Lösung, entgegnen Konservative und Marktliberale: Das Wachstum werde nur zurückkehren, wenn die Staaten sparen, um das Vertrauen von Investoren zu gewinnen, auf dass sie neue Arbeitsplätze schaffen.

China mit niedrigstem Wachstum seit Jahrzehnten

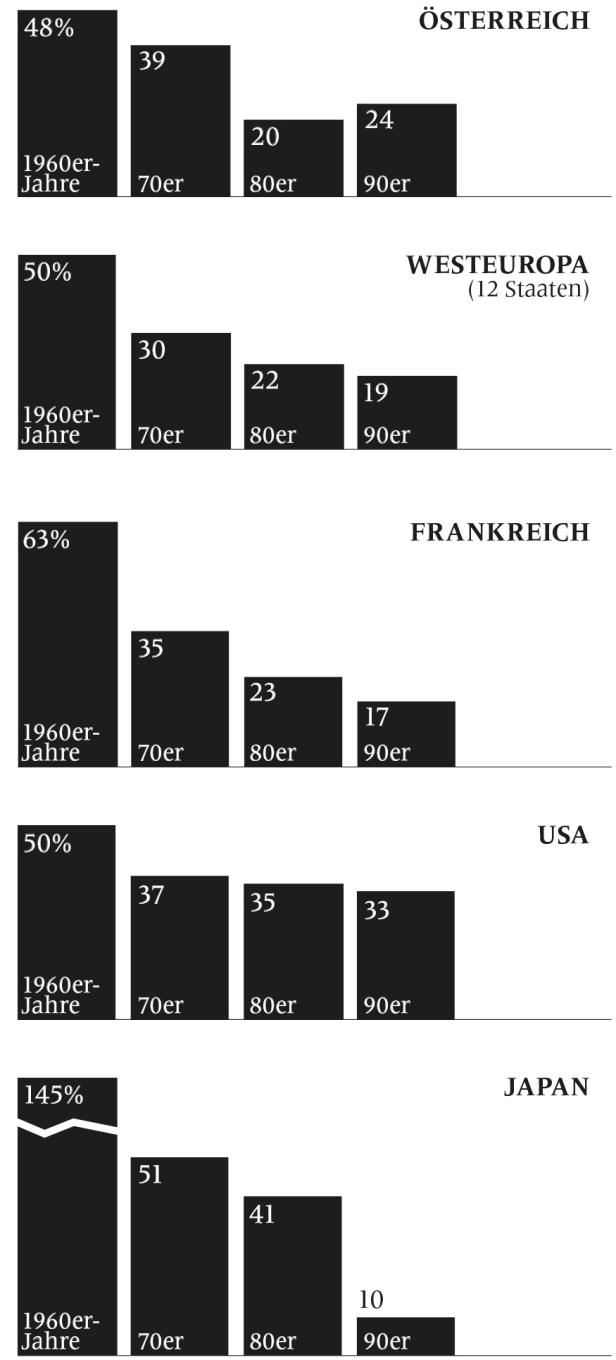

Vielleicht treffen beide Ansätze nicht den Kern des Problems. Vieles deutet darauf hin, dass Staaten ab einem bestimmten wirtschaftlichen Entwicklungsgrad schlicht weniger wachsen – egal ob durch Schuldenmacherei oder Buhlen um Investoren. In Österreich beispielsweise gelten die rund drei Prozent jährliches Wachstum, wie sie das Land in den vergangenen beiden Jahren hinlegte, als regelrechter Boom. China hingegen erreichte vergangenes Jahr 6,6 Prozent – und beklagte damit das niedrigste Wachstum seit Jahrzehnten.

Die Ursache, warum der Zuwachs an BIP mit fortschreitender Wirtschaftsentwicklung nachlässt, hängt ein Stück weit mit bloßer Mathematik zusammen. Die Basis, von der aus die Steigerung prozentuell gemessen wird, wird ja ständig größer. Am Beispiel China: Im Jahr 2007 verbuchte das Land zwar noch unschlagbare 14,2 Prozent an Wirtschaftswachstum. In Wahrheit jedoch kamen – absolut betrachtet – damals weniger neue Güter und Dienstleistungen zur chinesischen Wirtschaft hinzu als im vergleichsweise schwachen Jahr 2018. Warum? 2018 war der Gesamtwert der bereits vorhandenen Güter bereits viel größer als 2007. Dementsprechend niedriger fällt der prozentuell gemessene Zuwachs aus. Je größer die Wirtschaft, desto schwerer weiterer Zuwachs.

Doch nicht nur die Mathematik setzt dem immerwährenden Wachstum Grenzen. Da wäre auch die Frage der natürlichen Ressourcen. Mehr Wachstum bedeutet stets mehr Rohstoffverbrauch und einen höheren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase, zu deren Reduktion sich die Weltgemeinschaft bei der Klimakonferenz von Paris 2015 verpflichtet hat. Viele Experten hoffen zwar auf „grünes Wachstum“, also die Entkopplung von Wachstum und Umweltschäden. Allein, bisher kam es nie dazu. Ganz im Gegenteil: Je höher das Wachstum, desto größer die Umweltschäden.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob immer mehr BIP-Wachstum tatsächlich zu individuellem Wohlbefinden führt. Zweifellos macht eine zunehmende Zahl von Gütern und Dienstleistungen die Menschen eine Zeit lang glücklich. Aber gilt das auch dann, wenn das BIP bereits sehr hoch ist? Jedenfalls gibt es Methoden, das BIP weiter zu steigern, die dem Wohlbefinden des Einzelnen abträglich sind. Ein Beispiel: Die Deregulierungen im US-Finanzsektor in den 1990er- und 2000er-Jahren führten zu beachtlichen Wachstumsraten. Viele Amerikaner konnten ihretwegen Kredite aufnehmen, um Hauskäufe und anderen Konsum zu finanzieren. Die Sache ging aber nur bis 2008 gut, als die Rechnung in Form der US-Bankenkrise ins Haus flatterte. Die Institute hatten massenhaft Risikokredite an fragwürdige Schuldner vergeben. Die darauffolgende Krise erschütterte gleichermaßen das BIP wie das Wohlbefinden vieler Amerikaner, die in die Armut stürzten.

Komplexe Zusammenhänge

Man kann den komplexen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Lebenszufriedenheit auch auf individueller Ebene betrachten: Wenn beispielsweise ein Pendler mit seinem Auto täglich im Stau steht, tut dies weder ihm selbst gut noch der Umwelt – auf das BIP jedoch wirkt es sich positiv aus. Denn der Staugeplagte gibt mehr Geld für Treibstoff aus und muss das Auto häufiger reparieren lassen. Ebenfalls schmälert jegliche ehrenamtliche Tätigkeit das BIP. Von der Altenbetreuung innerhalb der Familie über die Gratis-Nachhilfe für Schulkinder bis zur Blutspende: Derlei Engagement mag die persönliche Zufriedenheit erhöhen und den sozialen Zusammenhalt fördern. Aber weil sie nicht entlohnt ist, fließt sie nicht ins BIP ein.

Mathematik, Ressourcenverbrauch, Wohlbefinden. Vieles deutet darauf hin, dass es ab einem gewissen Entwicklungsgrad immer schwieriger wird, das BIP zu steigern – und dass überdies weiteres Wachstum den Menschen gar nicht guttut. Aber zugleich gibt es keine Möglichkeit der BIP-Senkung, außer eine Krise samt ihren verhängnisvollen Kettenreaktionen. „Wir haben einen Kult um eine Zahl kreiert, der uns nun gefangen hält“, beschrieb im Jahr 2012 der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy dieses Dilemma.

Braucht es eine neue Zahl, an der wir unser wirtschaftliches Handeln orientieren können? Hochrangige Ökonomen haben sich an dieser Frage abgearbeitet. Überzeugende Antworten gaben sie keine.

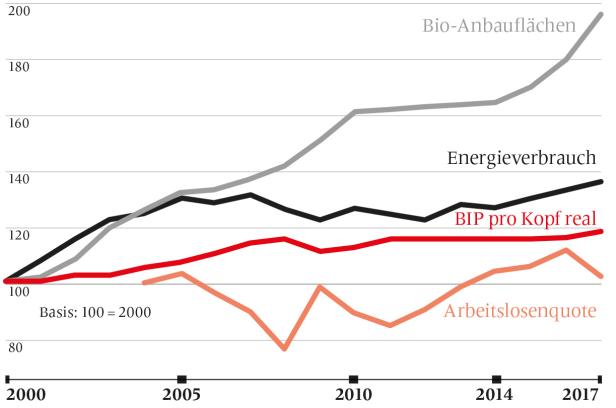

Zurück ins gläserne Bürohaus in Wien-Simmering. Dort präsentieren die Experten der Statistik Austria jedes Jahr einen Bericht, 232 Seiten, vielgelobt in Fachkreisen. „Wie geht’s Österreich?“ will Wege aus der BIP-Fixiertheit aufzeigen. Die Methode: 30 sorgsam ausgewählte und übersichtlich präsentierte Schlüsselindikatoren sollen ein wirklichkeitsgetreues Abbild der Zustände im Land liefern. Darunter findet sich beispielsweise die Anzahl der Schulabbrecher, die Höhe der Wohnkosten, das Ausmaß der Bio-Flächen in der Landwirtschaft und auch, ganz klassisch, das BIP (siehe Grafik unten).

Der Bericht ist Teil einer möglichen Lösung und führt zugleich ein Stück weit das Problem vor Augen. Nimmt man mehr als nur eine wichtige Zahl in den Blick, geht schnell der Überblick verloren. Überdies hängen viele der Indikatoren im Bericht in Wahrheit wesentlich von der Entwicklung des BIP ab. Würden zum Beispiel die Österreicher angesichts einer Wirtschaftskrise zu billigeren Lebensmitteln greifen – dann wäre wohl damit zu rechnen, dass auch das Ausmaß der Bio-Flächen wieder sinkt.

Wie also könnte ein neues Generalkonzept aussehen, ähnlich klar und wirkmächtig wie das BIP? Es gibt keines, antworten Wachstumskritiker wie der deutsche Gewerkschafter Norbert Reuter, der britische Nachhaltigkeitsprofessor Tim Jackson und andere Anhänger der sogenannten „Degrowth“-Bewegung. Statt zu warten, plädieren sie dafür, einfach einmal zu beginnen mit dem Wachstumsrückgang. Gefordert werden Maßnahmen, die zwar wohl wachstumshemmend wirken würden, aber notwendig wären, um das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Für den Anfang zum Beispiel viel höhere Steuern auf Öko-Sünden. Oder höhere Investitionen der Regierungen in öffentliche Güter wie Bildungseinrichtungen, Museen und umweltfreundliche Verkehrsmittel. Weiters, so die Kritiker, brauche es eine generelle Arbeitszeitverkürzung. Infolge schrumpfender Produktionen ist nämlich mit Massenarbeitslosigkeit zu rechnen – das geringere Ausmaß der Lohnarbeit müsse deshalb besser auf die Menschen verteilt werden.

Freilich: Wie solch weitreichende Forderungen durchsetzbar sein sollen und ob das überhaupt ohne internationalen Konsens Sinn hätte, bleibt offen.

Vorläufig geht deshalb alles weiter wie gehabt. Ende vergangener Dezember, eine der vierteljährlich stattfindenden Pressekonferenzen österreichischer Wirtschaftsforscher zur Konjunkturentwicklung. Für das Jahr 2019 sei mit einer leichten Abkühlung der Wirtschaft zu rechnen, prognostizieren die Ökonomen. Man erwarte eine BIP-Steigerung von etwas unter zwei Prozent. Schlechter als bisher, aber nicht besorgniserregend. „Es ziehen Wolken auf, aber keine schwarzen“, formuliert der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts. Keine Sorge also. Wir wachsen schon noch ein bisschen weiter.

Die ersten beiden Teile der profil-Serie zum Thema Wachstum waren Interviews mit dem US-Ökonomen James K. Galbraith (profil 45/18) und Christoph Badelt, Chef des Wiener Wifo (50/18).