Bremst sich das Bevölkerungswachstum stärker ein als gedacht?

Am 15. November war es so weit: Die Weltbevölkerung habe erstmals in der Geschichte der Menschheit die Acht-Milliarden-Marke überschritten, verkündeten die Vereinten Nationen. Aber kann die UNO das tatsächlich auf den Tag genau sagen? „Nein. Wir sind nicht einmal sicher, ob das richtige Jahr gewählt wurde“, sagt Tomáš Sobotka, der am Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) forscht. Dazu seien die verfügbaren Daten zu Bevölkerung, Geburten und Todesfällen aus Entwicklungsländern einfach zu ungenau, vor allem aus bevölkerungsreichen Staaten wie Pakistan oder Nigeria. Der vergangene Dienstag war also ein symbolischer Tag – der achtmilliardste Mensch wurde oder wird irgendwann zwischen 2021 und 2023 geboren.

Trotzdem ist der 15. November ein wichtiges Datum. Von der Acht-Milliarden-Marke aus lässt sich in die Vergangenheit blicken, und, noch wichtiger, in die Zukunft.

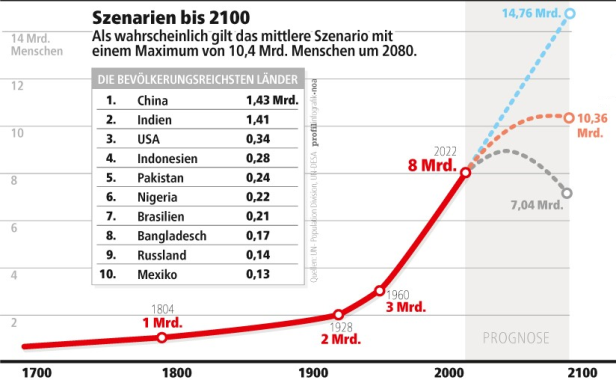

Seit die Menschheit vor 300.000 Jahren begann, den Planeten zu bevölkern, stieg ihre Zahl stetig an, zuletzt explosionsartig. Um das Jahr 0 lebten ungefähr 190 Millionen Menschen, mit der höheren Lebenserwartung überschritten sie kurz nach 1800 die erste Milliarde. Im 20. Jahrhundert begann die Weltbevölkerung zu explodieren. 1928 erreichte man die Zwei-Milliarden-Marke, 2011 zählte die Menschheit bereits sieben Milliarden, und heute, nur elf Jahre später, sind es acht. Mit dem rasanten Tempo ist es aber nun vorbei, wie UN-Expertin Rachel Snow vergangene Woche verkündete. Um 1964 betrug das Wachstum noch 2,2 Prozent pro Jahr, heute ist es weniger als ein Prozent.

Wie schnell sich das Wachstum einbremst, hängt von mehreren Faktoren ab: Von der Zukunftsangst der Menschen, von der Bildung der Frauen in Entwicklungsländern, vom Kampf gegen Krankheiten – und nicht zuletzt von der Erderhitzung. Die Entschädigungszahlungen an Entwicklungsländer, um die bei der Klimakonferenz in Ägypten zwei Wochen lang gerungen wurde, werden eine entscheidende Rolle spielen.

Der Zwei-Kinder-Trend

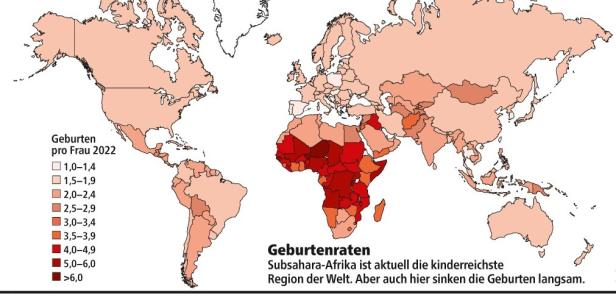

Weltweit entscheidet die große Mehrheit der Paare, nicht mehr als zwei Kinder zu bekommen. Begonnen hat dieser Trend in den Industrienationen in der ersten Hälfte 20. Jahrhunderts, und bereits in den 1960er-Jahren zogen Schwellenländer wie Brasilien, China, Türkei und Iran nach. Sogar Subsahara-Afrika, mit zwischen vier und sieben Kindern pro Frau der aktuell fruchtbarste Landstrich der Erde, verzeichnet mittlerweile leichte Geburtenrückgänge. Auch in Indien, das China 2023 mit seinen 1,4 Milliarden Menschen als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen wird, haben sich die Geburtenraten in den vergangenen Jahrzehnten halbiert. Aktueller Stand: 2,18 Kinder pro Frau, Tendenz weiter sinkend.

Aber warum pendelt sich die Familiengröße in aller Regel bei etwa zwei Kindern pro Frau ein? Die seit dem 20. Jahrhundert drastisch sinkende Säuglingssterblichkeit ist einer der wichtigsten Gründe dafür. Früher überlebten von acht Kindern im Schnitt fünf, heute geht die Säuglingssterblichkeit in vielen Weltgegenden gegen null. Auch in den ärmsten Regionen überleben heute etwa 90 Prozent der Kinder.

Ein weiterer, entscheidender Faktor für den Rückgang der Geburten ist die Bildung. Je länger vor allem Mädchen zur Schule gehen, desto älter sind sie bei ihrer ersten Schwangerschaft. Gebildete Frauen haben Chancen auf eine Karriere, was sie wiederum weniger abhängig macht von den Männern und davon, Kinder als Altersvorsorge zu sehen. Mehr Bildung wird schließlich auch in den kinderreichsten Regionen der Erde, darunter Subsahara-Afrika, Jemen, Irak, Pakistan, Afghanistan und Zentralasien, die Geburtenraten senken.

„Der Zugang zu Verhütungsmitteln ist ebenfalls wichtig, hat aber weniger Einfluss als lange angenommen“, sagt ÖAW-Demograf Sobotka. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit Westeuropas: Hier begann sich die Zwei-Kind-Familie bereits Anfang des 20. Jahrhunderts durchzusetzen, also vor der Massenproduktion von Kondomen und Jahrzehnte vor der Erfindung der Antibabypille. Der Zuzug in die Städte dürfte hier eine große Rolle gespielt haben. Dort sind die Karrierechancen höher, der Wohnraum für Großfamilien aber zu teuer.

Der Bill-Gates-Effekt

Es geht also weiter mit dem Wachstum, aber deutlich langsamer als bisher. Wie sieht die Zukunft aus? Wann wird die Weltbevölkerung die nächste Milliarde knacken, und wann wird sie zu schrumpfen beginnen? Das zu berechnen, hat sich allen voran die UNO zur Aufgabe gemacht. Das aktuelle Szenario lautet wie folgt: Bis zur neunten Milliarde werden etwa 15 Jahre vergehen, 2037 könnte es so weit sein. 2060 könnte die Erde zehn Milliarden Menschen beherbergen, 2080 das Maximum von 10,43 Milliarden erreichen – und anschließend langsam zu schrumpfen beginnen.

Der Blick weit hinein ins 21. Jahrhundert hat einige Unschärfen. Bei den Berechnungen der UNO handelt sich um einen Mittelwert aus zwei Szenarien. Szenario eins geht von einer hohen Fertilität aus, womit die Modellierung im Jahr 2100 bei 14,7 Milliarden landet; in Szenario zwei beginnt die Bevölkerung schon vor Erreichen der neunten Milliarde zu schrumpfen.

Die UNO musste ihre Prognosen in der Vergangenheit mehrmals korrigieren – vor allem im Hinblick auf die Sterberaten. Demografen nennen das den Bill- Gates-Effekt. Es ist nicht allein der hoch dotierten Stiftung des Microsoft-Gründers zu verdanken, aber die bessere medizinische Versorgung in Entwicklungsländern ließ die Lebenserwartung dort schneller ansteigen als gedacht. 1990 starb ein Mensch im globalen Durchschnitt mit 65 Jahren, heute mit 71, 2050 wird eine Lebensspanne laut aktuellen Berechnungen 77 Jahre umfassen. Der entschlossenen Bekämpfung von HIV, Kinderkrankheiten – und nicht zuletzt Covid – sei Dank.

Im Fachjargon heißt dieser Prozess demografischer Übergang: Die Geburtenraten beginnen in Entwicklungsländern mit Zeitverzögerung zu den Sterberaten zu sinken, weshalb Bevölkerungen wachsen, bevor sie nachhaltig sinken.

Klimakrise: Die große Unbekannte

Welche Rolle spielt die Erderhitzung bei den Bevölkerungsprognosen? So gut wie keine, ist die überraschende Antwort. „Wir wissen einfach nicht, welche Schocks der Klimawandel in der Bevölkerungsentwicklung einzelner Länder auslösen kann“, sagt Tomáš Sobotka.

Entscheidend wird sein, wie schnell die Anpassung an Klimakatastrophen funktioniert. In Bangladesch etwa kosteten Überschwemmungen vor wenigen Jahrzehnten oft Hunderttausende Menschen das Leben. Ein modernes Warnsystem reduzierte die Zahl der Toten pro Flut im Schnitt auf weit unter 100 – trotz häufigerer Überschwemmungen infolge der Klimakrise.

Für die Anpassung an Dürren, Hitze, Fluten, steigende Meeresspiegel und Wirbelstürme braucht es vor allem eines: Geld. Im Klimajargon heißt das „Loss and Damage“, also Ausgleichszahlungen für Verluste und Schäden, die Industrienationen an ärmere Länder leisten. Viele Entwicklungsstaaten leiden bereits heute enorm unter den Folgen der Erderhitzung – ohne selbst etwas zu den Treibhausgasen beigetragen zu haben. Bei der Klimakonferenz in Ägypten gab es darum vergangene Woche ein zähes Ringen.

Aktuell zahlen die Industriestaaten nicht einmal die 2015 vereinbarten 100 Milliarden Dollar jährlich, 2020 kamen lediglich 83 Milliarden zusammen. Ab 2025 müsse die Summe zudem deutlich steigen, sagt die UNO, auf bis zu 300 Milliarden Dollar jährlich ab 2030. Ob und wie weit die reichen Länder auf diese Forderungen eingehen werden, blieb bei den Verhandlungen in Sharm El-Sheikh bis zum Redaktionsschluss offen.

Verträgt die Welt die bis 2100 prognostizierten zehn Milliarden Menschen überhaupt? „Mehr Menschen bedeuten nicht zwangsläufig auch einen größeren ökologischen Fußabdruck“, sagt Frank Swiaczny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Fast die Hälfte der globalen -Emissionen würden von den zehn Prozent der Weltbevölkerung mit dem höchsten Einkommen verursacht. Der Beitrag der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung sei zu vernachlässigen. Das gilt vor allem für die weiterhin besonders stark wachsenden Länder in Subsahara-Afrika und Asien.

Der Corona-Knick

Die weltweite Pandemie verpasste dem Bevölkerungswachstum einen Dämpfer. Während die Menschheit 2019 noch um 80 Millionen wuchs, gab es 2021 nur ein Plus von 65 Millionen. Hauptursache dafür war der mancherorts dramatische Anstieg an Todesfällen. Virenwellen schwappten über Staaten und Kontinente hinweg und trafen die ärmeren Länder besonders hart – auch in Europa. Während sich die Sterberaten in Finnland oder Norwegen kaum veränderten, verzeichnete Osteuropa die höchsten Todeszahlen seit Jahrzehnten. In Bulgarien etwa stieg die Mortalität 2021 um fast 40 Prozent im Vergleich zu 2019, die Lebenserwartung sank um volle vier Jahre. Ähnlich erging es Russland, der Ukraine und den meisten Balkanstaaten. Die Gründe: Marode Gesundheitssysteme, niedrige Impfraten, unzureichende Maßnahmen vonseiten der Politik sowie wenig Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Behörden.

Der von manchen prophezeite Babyboom durch das Einigeln zu Hause stellte sich auch nicht ein, im Gegenteil. „Stress und eine unsichere Zukunft führen fast immer zum Geburtenrückgang“, sagt Demograf Sobotka. Die Menschen fürchten, ihre Kinder auf Dauer nicht ausreichend ernähren oder ihnen keine adäquate Bildung bieten zu können. Ganz besonders betraf das China. Durch die strikte Null-Covid-Politik, in der Lockdown auf Lockdown folgte, fiel die Geburtenrate 2021 auf ein Rekordtief von 1,16 Kindern pro Frau.

Die Corona-Krise funktionierte weltweit als Fertilitätsbremse, wenn auch nicht überall so ausgeprägt wie in China. Einzige Ausnahmen: In Finnland und Norwegen stiegen die Geburtenraten während der Pandemie leicht an – die beiden Länder konnten mit ihren starken Sozialsystemen wahrscheinlich die Angst vor der Zukunft lindern. Österreich verzeichnete einen leichten Rückgang 2020, war aber 2021 schon wieder auf Vorkrisenniveau.

Nachhaltig ist der Pandemie-Knick in den Bevölkerungszahlen nicht. Die Corona-Wellen ebbten im Lauf des Jahres 2022 ab, die Todesfälle ebenfalls, und die Geburtenraten befinden sich vielerorts wieder auf Kurs.

Keine Kinder im Krieg

Die Folgen des Jahres 2022 für die Ukraine sind für Demografen kaum abzuschätzen. Tote, Massenflucht, mangelnde medizinische Versorgung, zerstörte Infrastruktur, besetzte Gebiete und kein Waffenstillstand in Sicht: Niemand kann sagen, wie sich die Bevölkerung der Ukraine in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Auch Aggressor Russland hat bisher etwa 60.000 tote Soldaten zu beklagen, und die Bevölkerung zu Hause reagiert mit Zukunftsangst. Russische Demografen rechnen 2023 mit einem Rekordtief bei den Geburtenraten: Diese lagen vor dem Krieg mit 1,5 Kindern pro Frau etwa im europäischen Durchschnitt – und dürften nun auf 1,2 abrutschen.

Flucht, Hunger, Energiekrise, Teuerung: Auch außerhalb der Ukraine sind die Auswirkungen bekanntlich groß. Die Flüchtlingswellen aus der Ukraine bescherten klassischen Auswandererstaaten wie beispielsweise Polen, Tschechien, Moldau sowie Rumänien erstmals seit vielen Jahren ein Bevölkerungsplus. Die ausbleibenden Getreidelieferungen aus der Ukraine und die schwankenden Preise befeuerten Hungerkrisen, vor allem in Subsahara-Afrika. Experten befürchten zudem, dass etwa 50 Staaten durch die explodierenden Energiepreise in Schuldenkrisen stürzen könnten.

Eines ist gewiss: Die weltweite Unsicherheit wird sich demnächst in global sinkenden Geburtenzahlen niederschlagen. Der Krieg und seine Folgen werden das Bevölkerungswachstum also weiter bremsen.

Brauchen wir Zuwanderung?

Reiche Staaten sind Magnete für Einwanderinnen und Einwanderer. Paradoxerweise sind die meisten nicht besonders geschickt darin, Immigranten gut zu integrieren. Österreich ist da keine Ausnahme. Ohne die Zuwanderung würde die heimische Bevölkerung bei einer Geburtenrate von aktuell 1,48 Kindern langsam schrumpfen. „Bis zu einem gewissen Grad ist Österreich auf Einwanderer angewiesen“, sagt Experte Sobotka. Sie füllen Lücken im Arbeitsmarkt, etwa in der Pflege, in der Gastronomie oder in der Landwirtschaft. Beim Bemühen, hoch qualifizierte Fachkräfte ins Land zu holen, ist allerdings noch viel Luft nach oben. Ebenso beim Ausschöpfen des Potenzials von Zuwanderern und Geflüchteten.

Im Durchschnitt der vergangenen 40 Jahre kamen jährlich gut 30.000 Menschen nach Österreich. „Diese Zahlen halten die Bevölkerung stabil und sollten auch in Zukunft ähnlich hoch bleiben“, so Sobotka. Flüchtlingswellen wie jene 2015 aus Syrien und Afghanistan sind deshalb problematisch, weil in kurzer Zeit sehr viele Menschen ins Land strömen. Die Lösung, die Experten seit Langem fordern: eine Einwanderungspolitik, die eine legale, kontinuierliche Zuwanderung ermöglicht und steuert.