Ärzte in Aufruhr: Wie die Politik die Erfassung von Krankheiten vermurkst

Schriftgröße

Peter Hallmann legt Wert darauf, seinen Patientinnen und Patienten in die Augen zu schauen. Der Wiener HNO-Facharzt will möglichst viel der knapp bemessenen Zeit verwenden, um im Zwiegespräch Beschwerden abzuklären – und den Blick möglichst wenig auf den Computer richten, um nebenbei Daten zu erfassen und zu verwalten.

Ab Anfang kommenden Jahres wird Hallmann dem Bildschirm während der Konsultationen mehr Augenmerk widmen müssen als bisher. Dann wird eine Vorschrift mit der Bezeichnung „Ambulante Leistungs- und Diagnosedokumentation“ bindend – eine gesetzliche Regelung des Gesundheitsministeriums, die bisher unter dem Radar der Öffentlichkeit blieb, aber seit Anfang November für enorme Aufregung in der niedergelassenen Ärzteschaft sorgt.

Murks, Sackgasse, Totalversagen

Medizinerinnen und Mediziner sparen bei ihren Kommentaren nicht mit deftigen Worten: von „komplettem Murks“ ist die Rede, von einem „Musterbeispiel für Totalversagen“, von einer „technischen Sackgasse“ und von einem „gänzlich verkorksten Vorhaben“. Kritik gibt es aber nicht nur seitens der Ärzteschaft und von deren Standesvertretung, der Ärztekammer, sondern auch von Datenschützern, Rechtsanwälten und Vertretern der Softwarebranche.

Worauf bezieht sich der im Moment massiv hochkochende Zorn? Er richtet sich gegen eine Novelle des sogenannten Gesundheitsdokumentationsgesetzes und einer zugehörigen Verordnung, die Ende Oktober zur Begutachtung ausgeschickt wurde – zwei Monate vor der geplanten Gültigkeit.

Ziel der Regelung ist eine grundsätzlich unbestritten sinnvolle Maßnahme: Ärzte sollen künftig sämtliche Diagnosen, die sie bei ihren Patienten stellen, detailliert erfassen, standardisiert nach einem allgemeingültigen Kodierungssystem abspeichern und zentral einmelden. Wenn dies flächendeckend und zuverlässig geschieht, so die Idee, würde Österreich endlich eine solide Datenbasis aufbauen, um wichtige Statistiken daraus ableiten können – um die Entwicklung chronischer Krankheiten zu beobachten und epidemiologische Prognosen erstellen zu können.

NTERVIEW: ARBEITS-, SOZIAL- UND GESUNDHEITSMINISTERIN KORINNA SCHUMANN (SPÖ)

© HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com/APA/HANS KLAUS TECHT

NTERVIEW: ARBEITS-, SOZIAL- UND GESUNDHEITSMINISTERIN KORINNA SCHUMANN (SPÖ)

Gesundheitsministerin Korinna Schumann

In ihrem Haus wurde jenes Gesetz formuliert, das im Moment für großen Ärger in der Ärzteschaft sorgt.

Österreich sei das letzte EU-Land, das im niedergelassenen Bereich noch nicht über ein derartiges Dokumentationssystem verfügt, sagt Jakob Kramar-Schmid, Sprecher von Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Es wird höchste Zeit, dass wir hier nachziehen.“

Im Grunde ist daher solch ein System längst überfällig, schließlich wurde Österreich oft genug gescholten, hauptsächlich als Datenwüste hervorzustechen. Außerdem wäre solch eine Diagnosedokumentation ein wichtiger Baustein im geplanten europäischen Netzwerk zur Erfassung von Gesundheitsdaten, dem European Health Data Space (EHDS).

Die Erfassung von Patientendiagnosen wäre somit theoretisch nützlich – wäre sie ordentlich vorbereitet, geplant und kommuniziert worden. Das jedoch bestreiten viele Ärztinnen und Ärzte vehement. Tatsächlich habe sich die Notwendigkeit, dass und wie die neuen Vorgaben zu bewältigen seien, erst ab Anfang November in Österreichs Ordinationen herumgesprochen. Mediziner wie Peter Hallmann nehmen ziemlich irritiert zur Kenntnis, dass sie nun, abgesehen vom zusätzlichen Aufwand, rund sechs Wochen Zeit haben, entsprechende Software-Anbieter ausfindig zu machen, ein passendes Produkt auszuwählen, zu kaufen, zu installieren und im Praxisbetrieb zu erproben.

Das Handbuch der Krankheiten

So soll die Datensammlung in der Praxis funktionieren: Wird ein Patient zum Beispiel mit Schulterschmerzen nach einem Sturz vorstellig und der Arzt stellt eine Schulterluxation fest, muss er diese mit einem genormten Code versehen, diesfalls S43.0 für Schulterluxation. Die Codes stammen aus der sogenannten International Classification of Diseases (ICD), einem bewährten, weltweit angewandten Handbuch, das sämtliche bekannte Krankheitsbildern mit Codes versieht und in regelmäßigen Abständen in aktualisierter Form veröffentlicht wird.

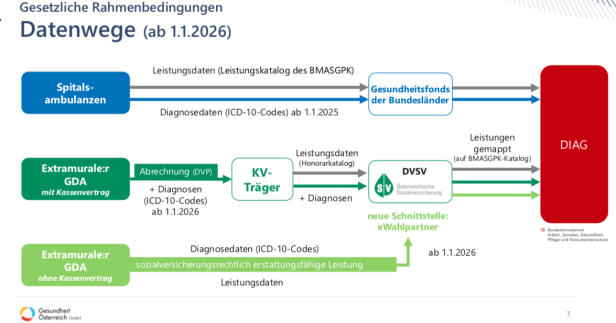

Die ermittelten und entsprechend kodierten Diagnosen müssen Österreichs Ärzte anschließend elektronisch an die Krankenversicherungen melden, von dort wandern die Daten weiter an die Sozialversicherung und schließlich ans Gesundheitsministerium. Die folgende Grafik zeigt den Weg der Gesundheitsdaten, wobei in der Mitte die niedergelassenen Kassenärzte dargestellt sind (oben hingegen Spitäler und unten Wahlärzte):

Für diesen Service braucht es naturgemäß ein technisches Rückgrat. Ein Herzstück stellt der Bund zur Verfügung: das derzeit im Pilotbetrieb befindliche e-Health-Codierservice, eine Art digitales Formular, eine Online-Maske, in die gestellte Diagnosen eingetragen werden können, für die das System dann die passenden Codes generiert. Zugleich freilich brauchen die Ordinationen eine Software, in die das frei verfügbare Codierservice integriert werden kann. Darum müssen sich die einzelnen niedergelassenen Ärzte selbst kümmern – und können sich am Markt der Anbieter von Gesundheitssoftware aussuchen, was ihren Präferenzen am ehesten entspricht.

Mittlerweile, berichtet ein Mediziner, würden er und viele Kollegen förmlich mit Angeboten von Software-Anbietern bombardiert, die im aktuellen Chaos offenbar ein fettes Geschäft wittern. Auf rund 18 Millionen Euro werden die Kosten für sämtliche niedergelassenen Mediziner des Landes geschätzt. Eines der Softwarepakete kostet etwa 1500 Euro, hinzu kommt eine monatliche Gebühr von rund 20 Euro.

Hektik bricht aus …

In vielen Ordinationen herrscht nun gewaltige Betriebsamkeit, um die Umstellung auf die vorgeschriebene Diagnose-Kodierung in den Griff zu bekommen – gleichsam fünf Minuten vor zwölf, wie viele Ärztinnen und Ärzte bemängeln. Aber wie kam es zu der Aufregung in scheinbar letzter Minute? War tatsächlich unbekannt, was auf die Ärzteschaft zukommt?

Letztlich handelt es sich wohl um ein sehr österreichisches Drama: Bürokraten verfassen eine im Grunde sinnvolle, notwendige und gut gemeinte Regelung, die jedoch nur in homöopathischen Dosen aus den Amtsräumlichkeiten dringt. Warum? Darüber scheiden sich die Geister. Ärztevertreter werfen dem Gesundheitsministerium dürftige und unzulängliche Kommunikation vor, vielleicht auch wegen eines Regierungswechsels, während das Ministerium die Ansicht vertritt, Information und Aufklärung sei ein ureigener Job der Ärztekammer. Man stelle sich umgekehrt vor, das Ministerium wäre von sich aus in großem Maßstab an die Ärzteschaft herangetreten. Dann wäre man garantiert gescholten worden, hinter dem Rücken der Standesvertreter zu agieren.

Jedenfalls nahmen in der Folge wenige Menschen Notiz von den Neuerungen, besonders nicht diejenigen, die davon betroffen sind, im konkreten Fall Ärztinnen und Ärzte. Zwar wurden sogar ein paar Online-Seminare zum Thema angeboten, so richtig herumgesprochen dürften sich die Schulungen angesichts einer Teilnehmerzahl von kaum mehr als 200 Personen jedoch nicht haben. Eine wahre Roadshow scheint somit nicht gerade stattgefunden haben, um die Sache breit auszurollen.

Es geschah vermutlich, was in Österreich in solchen Fällen gerne geschieht: Die Zeit verrann, die Niederungen des Alltags überdeckten fern erscheinende gesetzliche Verpflichtungen. Kaum jemand nahm die Sache so richtig ernst, kaum jemand verstand die Zuständigkeiten, kaum jemand rechnete damit, dass eine nur vage bekannte Regelung nun tatsächlich schlagend werden könnte – bis jetzt.

… und plötzlich ist Feuer am Dach

Warum ist aber jetzt Feuer am Dach der Ärzteschaft? Ministeriums-Sprecher Kramar-Schmid kann das nicht verstehen. „Dass hier plötzlich große Überraschung herrscht, ist wenig nachvollziehbar“, sagt Kramar-Schmid. „Die gesetzliche Grundlage für die Diagnosedokumentation ist nicht in letzter Minute entstanden. Sie wurde bereits Anfang 2024 im Nationalrat beschlossen, samt Startdatum, Meldewegen und Zielrichtung.“

Dass Diagnosen landesweit erfasst und digital archiviert werden müssen, ist im Grunde tatsächlich seit damals bekannt, und auch das entsprechende Gesetz existiert in früheren Fassungen längst. Die Spitäler betreiben solch eine Diagnosedokumentation bereits – freilich nach teils ausführlichen Pilotphasen und unterstützt von Verwaltungspersonal. „In den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes ist die Dokumentation mittels einheitlicher Diagnosecodierung schon seit vielen Jahren Standard, und auch in den Primärversorgungzentren in Wien ist diese Codierung verpflichtend“, sagt der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Die bundesweite zukünftige einheitliche Dokumentation ist ein großer Fortschritt – und ergänzt Planungs- und Steuerungsprozesse um dringend benötigte Daten.“

PK "100 PRIMÄRVERSORGUNGSEINHEITEN IN ÖSTERREICH": HACKER

© APA/HARALD SCHNEIDER

PK "100 PRIMÄRVERSORGUNGSEINHEITEN IN ÖSTERREICH": HACKER

Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Laut Hacker ist die Diagnosedokumentation in Wiener Spitälern und Primärversorgungszentren bereits Standard.

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hätten nach ursprünglichen Plänen Anfang des Jahres 2025 damit starten sollen, der Beginn wurde aber letztlich auf 2026 verschoben. Danach geschah erstmal – nichts.

Am 31. Oktober 2025, zwei Monate vor dem nunmehr geplanten Start, versandte das Gesundheitsministerium eine adaptierte Fassung des Gesundheitsdokumentationsgesetzes zur Begutachtung, mit einer Frist zur Retournierung von Stellungnahmen bis „längstens 9. November“, unterschrieben von Katharina Reich, Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit. Kramar-Schmid findet das nicht besonders knapp bemessen, schließlich gehe es nur um „technische Details und Präzisierungen“, die überdies vor allem der Ärzteschaft den Job der Diagnosedokumentation erleichtern sollten. Die eingeräumte Frist liege durchaus „im üblichen Rahmen für Novellen dieser Größenordnung“. Außerdem sei es vor allem eine Blockadehaltung der Ärztekammer gewesen, die das Versenden der Novelle immer wieder verzögert habe.

Schwer verschnupfte Reaktionen

Jene Institutionen, die um Stellungnahmen ersucht wurden, reagierten jedenfalls teils schwer verschnupft auf den Druck, unter dem sie nun Antworten verfassen sollten. Und diese Reaktionen führten letztlich auch dazu, dass das Thema unter der Ärzteschaft zu zirkulieren begann wie eine saisonale Grippewelle.

Die im Lauf der ersten Novemberwoche einlangenden Stellungnahmen waren wenig schmeichelhaft. Das Bundeskanzleramt merkte gleich einleitend an, dass die Begutachtungsfrist üblicherweise sechs Wochen zu betragen habe und nicht bloß knapp eine Woche, was eine eingehende Prüfung unmöglich mache:

Eine ziemlich aufschlussreiche Passage findet sich weiter hinten in der Stellungnahme. Sie könnte durchaus erhellen, warum sich die längste Zeit niemand für die Umsetzung der Diagnose-Kodierung zuständig fühlte:

Sehr ähnlich fiel die Reaktion der Rechtsanwaltskammer auf die Umstände der Begutachtung der Novelle aus: Wochenend- und feiertagsbereinigt habe man eine unangemessen kurze Frist von fünf Werktagen eingeräumt bekommen, immerhin handle es sich um den angemessenen Umgang mit heiklen Gesundheitsdaten.

Ähnlich pikiert äußerten sich Datenschutzbehörde und Datenschutzrat:

Der Datenschutzrat äußerte gleichzeitig Bedenken im Hinblick auf den Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten von Patienten. Speziell die Einbindung der Sozialversicherungsnummer in das geplante System sei problematisch, weil damit Rückschlüsse auf einzelne Personen zumindest theoretisch möglich seien. Daher habe sich der Datenschutzrat bereits wiederholt gegen die Verwendung der Sozialversicherungsnummer ausgesprochen, es handle sich dabei quasi um ein „Personenkennzeichen“.

In der Folge werden noch weitere Einwände angeführt, sodass allein diese Stellungnahme, unterfertigt am 5. November, Anlass sein könnte, den Start der Diagnose-Kodierung zu überdenken. Wie profil erfuhr, dürften sogar einzelne Beamte im Gesundheitsministerium dazu geraten haben. Kramar-Schmid hingegen sieht alle datenschutzrechtlichen Bedenken nach erfolgter Prüfung ausgeräumt.

So soll der Entwurf trotz aller kritischen Anmerkungen am 3. Dezember im Gesundheitsausschuss behandelt werden, gegen Mitte Dezember könnte er im Parlament zum Beschluss gebracht werden. Was wiederum bedeutet: Anschließend, also über Weihnachten, hätten Tausende niedergelassene Mediziner in Österreich Zeit, sich um die Anschaffung und Installierung nötiger Software zu kümmern und sich in den Umgang damit einzuarbeiten. Denn der Start per 1. Jänner 2026 sei unverändert aufrecht, so Pressesprecher Kramar-Schmid.

Ein neuer internationaler Standard

Doch selbst wenn die Umsetzung nun durchgezogen wird – in etwa zwei Jahren muss das System nochmals überarbeitet beziehungsweise angepasst und erweitert werden. Denn zusätzlich zu ICD setzt sich ein neuer Standard namens SNOMED-CT durch, um Krankheiten und Diagnosen eindeutig und international einheitlich zu katalogisieren.

SNOMED verfolgt gegenüber ICD andere Zielsetzungen und hat einige entscheidende Vorteile, wie Dietmar Bayer erklärt, stellvertretender Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Telemedizin. Die Stärke von SNOMED liege in der Granularität, also in der Feinkörnigkeit der Diagnoseerfassung. Beispiel: Wenn ein Patient über Brustschmerzen klagt, kann eine Lungenentzündung vorliegen. Ist sie aber bakteriell oder viral oder durch einen sonstigen Einfluss verursacht? Weiters macht es in Bezug auf die Güte der Daten einen erheblichen Unterschied, ob ein Arzt eine klare Diagnose stellt oder bloß einen Verdacht äußert, der durch weitere Untersuchungen noch abgeklärt werden muss.

Das nun geplante System sieht vor, dass zwingend eine Diagnose nach ICD gestellt werden muss – ob nun bloß ein Verdacht auf eine Krankheit vorliegt oder eine gesicherte Diagnose. Wie hoch aber soll die Aussagekraft der erhobenen Daten sein, wenn man – bei vielen Millionen Daten österreichweit – letztlich nicht weiß, wie oft beispielsweise eine kaputte Bandscheibe zu Kreuzschmerzen führt und wie oft eine andere Ursache zum Tragen kommt? Letztlich bestehe das Risiko, dass dabei allzu viel Datenschrott produziert werde, so Bayer.

Spätestens 2029 sieht die Europäische Union vor, dass Diagnosen einheitlich auf Basis von SNOMED erfasst werden. Das bisherige ICD-System ist damit zwar nicht obsolet, und damit erstellte Diagnosen können technisch auch in den neuen Standard überführt werden. Allerdings fragen sich Experten, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, noch ein wenig zuzuwarten und gleich auf Basis der neuen Klassifikation mit der Diagnosedokumentation zu beginnen – und sich die nun grassierende Hektik zu ersparen, zumal es sich letztlich um eine Übergangslösung handle.

Alwin Schönberger

leitet das Wissenschafts-Ressort.