Lobbys: Was treibt die Ärztekammer an?

Sie waren dagegen. Sie wehrten sich entschieden gegen einen Gesetzesentwurf zum Aufbau von Ambulatorien. Dieser sei eine eminente Bedrohung für niedergelassene Ärzte, warnten Vertreter der Ärztekammer. Und zwar im Jahr 1955, als das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz verhandelt wurde.

Eines kann man der Ärztekammer seitdem gewiss nicht vorwerfen: einen Mangel an Kontinuität. Mit respektabler Regelmäßigkeit empören sich die Standesvertreter, wenn eine zarte Idee zur Reform des Gesundheitssystems keimt. An Beispielen fehlt es nicht, und mitunter wurden Neuerungen als Vorboten der Apokalypse gebrandmarkt, die uns heute selbstverständlich erscheinen. Reifere Semester erinnern sich vielleicht an jene Epoche, als wir der Sprechstundenhilfe den Krankenschein übers Pult schoben - sofern wir ihn nicht vergessen hatten, worauf wir angebettelt wurden, ihn doch bitte nachzureichen. Als 2005 die E-Card den Zettelkram beendete, war dies von heftigen Protesten der Ärzteschaft begleitet, die sich nicht zu "EDV-Trotteln“ degradieren lassen wollte. Ein Déjà-vu erleben wir momentan in Zusammenhang mit ELGA, der elektronischen Gesundheitsakte, in der zur Vermeidung von Mehrfachdiagnosen Befunde archiviert werden können. Auch gegen diesen sanften Übertritt ins digitale Zeitalter laufen die Ärztekammern erbost Sturm.

Derzeit sind sie gegen besonders viele Zumutungen. Sie sind dermaßen aufgebracht, dass man leicht den Überblick verliert. Am Mittwoch voriger Woche luden sie zu einem "Krisengipfel zur Gesundheitsreform“, Anfang März präsentierten sie das Volksbegehren "SOS Medizin“, Mitte Dezember streikten sie gegen Primärversorgungszentren, und die Monate davor waren geprägt von Dauerkonflikten um Arbeitszeiten und Gehälter. Der Tonfall passte nicht immer zum Image besonnener Akademiker und könnte glauben machen, die Medizinwelt liege längst in Trümmern: Je nach Ziel der Proteste erfuhren wir von einer "Demontage des Gesundheitssystems“, von "Anschlägen“ und "Brachialreformen“, "von dramatischen Verschlechterungen“ oder von einem "Mix aus ehemaliger DDR und US-amerikanischer Profitprivatisierung“.

Selbst ein Vorstandsmitglied der Ärztekammer findet die Kampfrhetorik übertrieben aggressiv und bemerkt, dass sich kaum noch jemand mit den Standesvertretern an einen Tisch setzen will. Ein früherer Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums bestätigt den Eindruck: Man könne mit allen reden, ob Gewerkschafter oder Spitalsbetreiber. Bloß das Gesprächsklima mit den Ärztekammern sei ewig gereizt - wobei diese wiederum öffentlich beleidigt sind, wenn Verhandlungen ohne sie stattfinden.

"Es geht weniger um die Sache als um Emotionen. Die Ärztekammer greift die Stimmung auf und kanalisiert sie." Ernest Pichlbauer, Gesundheitsökonom

Die Ursache für die aktuell groben Verbalgefechte lässt sich vermutlich mit einem Wort benennen: Ärztekammerwahlen. Ab Freitag dieser Woche bis Anfang April küren Österreichs rund 44.000 Mediziner in allen Bundesländern ihre Vertreter. Am 25. März wird in Wien gewählt, wobei diesmal 17 Fraktionen antreten. In der Hauptstadt ist die Spannung besonders groß (und die Schärfe der Äußerungen steigt proportional dazu), weil es hier vor fünf Jahren zu einem Umbruch kam: Die traditionell dominierende "Vereinigung“ des konservativen Kandidaten Johannes Steinhart wurde von der Spitze verdrängt, und zwar durch eine Koalition um den Humangenetiker Thomas Szekeres. Nun führen beide einen, höflich formuliert, engagierten Kampf um die Präsidentschaft, wobei vor allem Steinhart nachgesagt wird, ausnehmend polemisch zu argumentieren, um die Spätphase seiner Karriere mit dem Chefposten schmücken zu können. Generell gehe es "weniger um die Sache als um Emotionen“, sagt der Wiener Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer. "Die Ärztekammer greift die Stimmung auf und kanalisiert sie.“

Was ist aber dran an Klagen über Versorgungsengpässe, Personalmangel, unzumutbare Arbeitszeiten, einer Vernichtung der Hausärzteszene und ein Gesundheitssystem, das "an die Wand fährt“?

Erstens: Dürfen sie denn das?

Um vorweg ein Missverständnis zu adressieren: Es ist nicht Aufgabe der Ärztekammern, sich um die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens oder das Patientenwohl zu sorgen - auch wenn sie diese Anliegen gerne hervorstreichen. Tatsächlich dürfen ihnen derlei Probleme herzlich egal sein. Job der Standesvertreter ist es, sich für ihre Mitglieder einzusetzen. In privaten Gesprächen sagen Kammervertreter genau das: Es ist uns einerlei, woher das Geld für unsere Forderungen kommt, und auch der Kostendruck im Gesundheitssektor ist nicht unsere Baustelle - wir wollen das Maximum für die Kollegen herausholen. Und das ist auch völlig legitim.

Zweitens: Arbeiten bis zum Umfallen

Seit drei Jahren beherrschen folgende Schlagworte die Debatten über den Spitalsbereich: Arbeitszeitgesetz, Grundgehalt, Überstunden, Nachtdienste, Ambulanzchaos. Worum geht es? Die Kurzfassung lautet: Fast eineinhalb Jahrzehnte sahen Entscheidungsträger, die Ärztekammer eingeschlossen, zu, wie Österreich gegen EU-Recht verstieß. Als die Republik zur Einhaltung der Gesetze und zur Reduktion der Dienstzeiten auf EU-Niveau gezwungen wurde, nutzten Standesvertreter die Gunst der Stunde, um höhere Einkommen bei weniger Arbeitszeit durchzuboxen - und um dann gegen diesen Fortschritt zu protestieren, weil es nun an Geld und Personal fehle. Wolfgang Schütz, lange Rektor der Medizinischen Universität Wien, nennt dies in einem neuen Buch*) "unwürdig“ und unterstellt der Kammer, die Spitalsbetreiber "auszusaugen“.

2003 begrenzte die EU die Dienstzeiten der Ärzte. 48 Stunden wöchentlich durften sie fortan dauern. Berüchtigte Marathondienste, in denen ausgelaugte Ärzte Notfälle versorgen, sollten passé sein. Per "Opt-out“ wurde jedoch dem einzelnen Arzt gestattet, freiwillig länger Dienst zu tun. Österreich ignorierte die Regelung. Zugleich echauffierten sich Kammervertreter über steigende Belastung, überlange Dienstzeiten und forderten endlich gesetzliche Schranken - und zwar noch 2013, als das EU-Regelwerk seit zehn Jahren gültig war. 2014 zog Österreich nach, allerdings keineswegs deshalb, weil sich Standesvertreter für ihre Klientel mutig in die Bresche warfen, wie Kammervizepräsident Harald Mayer behauptete: Kürzlich betonte Mayer, "wie langwierig und mühsam es war“, eine "EU-konforme Regelung zu erzielen“, natürlich im Sinne der "Patientensicherheit“.

Diese Sicht der Dinge ist originell. In Wahrheit mischte sich die Kammer gar nicht ein - bösen Zungen zufolge auch deshalb, weil extensive Diensträder mit ebensolcher Honorierung abgegolten wurden. Vielmehr war eine Einzelbeschwerde entscheidend: Marina Hönigschmid, Ärztin in Ausbildung im Wiener Donauspital, wies die EU auf die Säumigkeit Österreichs hin, worauf 2014 eine Ermahnung zur Umsetzung der Regelung folgte - andernfalls drohten Geldbußen von fünf Millionen Euro im Monat. Dieser Sachverhalt sei korrekt, bestätigt auch Thomas Szekeres, auf dessen Liste Hönigschmid nun kandidiert. Jedoch: "Den Vorwurf würde ich primär den Regierungen machen, die EU-Recht jahrelang ignoriert haben.“

Jedenfalls war plötzlich Feuer am Dach, weil flott, nämlich bis Anfang 2015, ein Regelwerk in Kraft treten musste, das seit zwölf Jahren gültig war. Selbst der Kammeramtsdirektor der Österreichischen Ärztekammer notierte süffisant, das einzig Überraschende an der Geschichte sei, dass jemand davon überrascht sein könne.

Einigten sich jetzt alle Beteiligten - Ärztekammer, Gewerkschaft sowie die Länder als Spitalsbetreiber - zügig auf eine friktionsfreie Umsetzung des Dienstrechts? Leider nein. Rasch stand ein klares Begehren im Raum: mehr Geld. Denn die erzwungenen kürzeren Arbeitszeiten würden zu Einkommensverlusten führen. Die Kammer setzte sich durch: höherer Lohn bei weniger Stunden. Manche Ärzte berichten von einer Gehaltserhöhung von rund 30 Prozent, wenn man Grundgehalt und Überstunden addiere. Szekeres bestreitet dies: "Das hätten wir uns gewünscht, hat es aber nicht annähernd gegeben.“ Mehr Geld ist es aber auf jeden Fall, wobei Klagen über dürftige Einkommen ohnehin an ein elitäres Lamento erinnern: Spitalsärzte in Wien verdienen als 25-Jährige um die 2000 Euro, als 40-Jährige im Schnitt annähernd 6000 Euro.

Die von der Kammer ausverhandelten Lohnzuwächse befüllen auch ihre eigenen Konten: Um die zwölf Prozent der Gehälter fließen in Kammerumlage und Wohlfahrtsfonds, die Sozialversicherung der Mediziner. Was letztlich zur leicht bizarren Situation führt, dass ein Gehaltsanstieg durch geglücktes Taktieren nicht nur das Einkommen der Ärzte erhöht und aufs Budget der Spitalserhalter drückt, sondern dank Umlage auch die Kampfkasse der Ärztekammer für neue Proteste stählt.

Zuletzt ließen diese nicht lange auf sich warten. Denn weniger Stunden, auch wenn sie höher abgegolten sind, bedeutet unterm Strich eine dünnere Personaldecke im Spital. Somit rief die Ärztekammer den Versorgungsengpass aus - vor allem als durchsickerte, dass die Stadt Wien (die freilich ihrerseits mehr als zehn Jahre Zeit gehabt hätte, die EU-Regeln etappenweise umzusetzen) Kosten- und Stellenkürzungen plante, um den durch die Lohnerhöhungen angefallenen Mehraufwand auszugleichen. Ergebnis waren Ärztekundgebungen, Streikdrohungen und der Verweis der Branchenvertreter darauf, dass ein akuter Ärztemangel drohe, Ambulanzen überquellen und der Spitalsbetrieb kaum mehr zu gewährleisten sei.

Doch steckt hinter diesem Endzeitszenario mehr als Klientelpolitik? Gehen den Krankenhäusern wirklich die Ärzte aus? Kippt das System, wenn wir jenes Regelwerk anwenden, das in anderen EU-Ländern längst üblich ist?

Drittens: Mythos Ärztemangel

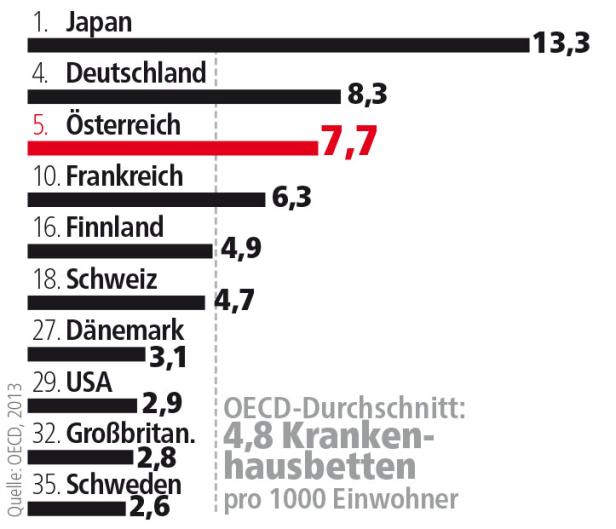

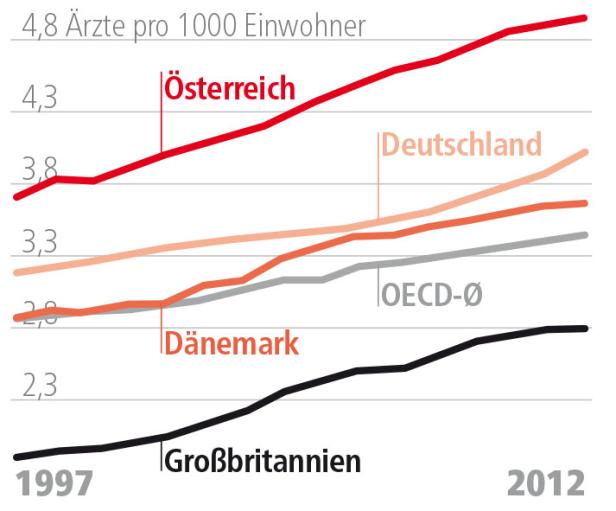

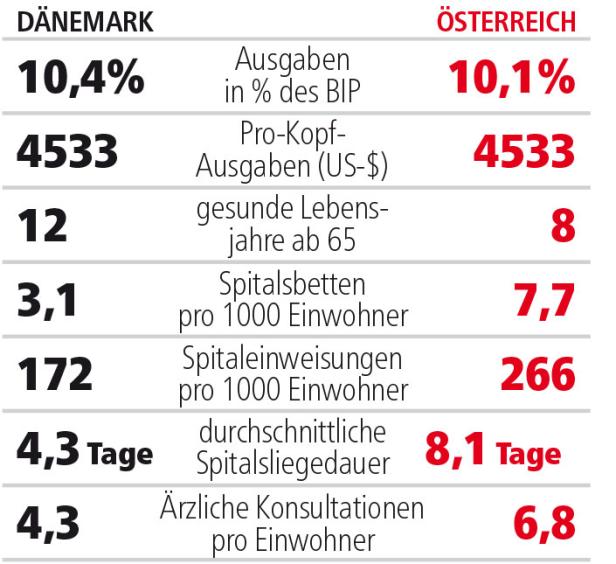

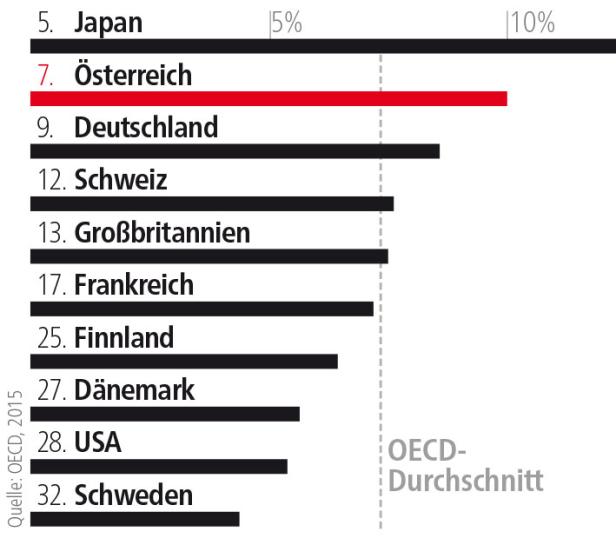

Österreich hat konstant die zweithöchste Ärztedichte aller OECD-Staaten. Pro 1000 Einwohner stehen uns viel mehr Mediziner zur Verfügung als etwa den Schweden, Dänen, Niederländern oder Finnen. Es dürfte also kein Problem darstellen, eine solide Spitalsinfrastruktur anzubieten - und Forderungen der Ärztekammer nach mehr Personal müssten abwegig sein. Ganz so einfach ist die Sachlage aber nicht: Denn zugleich suchen Kliniken vor allem am Land teils verzweifelt nach Medizinern und organisieren sogar Messen, um Jobs anzubieten. Eigentlich gibt es für dieses Paradoxon keine Erklärung. Einzelne Faktoren mögen die Statistik zwar leicht verzerren: So berichtet Ex-Rektor Wolfgang Schütz von Medizinern, die knapp vor oder nach der Pensionierung nur noch ein paar Stunden pro Woche arbeiten - und obwohl sie zeitlich sehr eingeschränkte Leistungen erbringen, weist die Statistik sie als vollwertig auf, weil schlicht Köpfe gezählt werden. Auch die steigende Frauenquote in der Medizin könnte ähnliche Effekte haben, weil Frauen eher auf die zeitliche Vereinbart von Job und Familie achten - wie überhaupt die jüngere Generation, die es kaum mehr als Lebensziel sieht, sich zu Tode zu rackern. Zudem berichten Insider, dass just die Einkommenssteigerung tendenziell zu weniger Dienst am Spitalsbett führe: Manche Ärzte verträten die Ansicht, dass sie nun ohnehin vorzüglich verdienen - und nehmen sich entweder frei oder verbringen die Zeit lieber in der Wahlarztordination.

Dennoch: Selbst wenn Österreich im Ranking ein Stück zurückfallen sollte - ganz bestimmt nimmt das Land weltweit weiterhin eine Spitzenposition bei der Ärztedichte ein. Und auf gar keinen Fall besteht ein dramatischer Ärztemangel.

Vielleicht droht aber künftig doch ein Engpass, wenn - ein oft bemühtes Schreckensbild - immer mehr Jungärzte nach dem Studium ins Ausland abwandern? Eher nein, obwohl ständig vor einem Massenexodus gewarnt wird. Szekeres berichtet von 40 Prozent der Studienabgänger, die das Land verlassen. Warum sehen wir dann keinen Einbruch bei der Ärztedichte? Eine derart hohe Abwanderung müsste sich in den Zahlen niederschlagen. Betrachtet man die Absolventenstatistiken, gibt es zwar tatsächlich einen Knick ab 2007. Von zuvor mehr als 20 Graduierten pro 100.000 Einwohner sank die Quote auf 15 (was immer noch merklich über dem OECD-Schnitt von zwölf Absolventen liegt). Allerdings: Hier werden nur die inländischen Absolventen von öffentlichen Universitäten gezählt, nicht all jene, die an Privatunis studieren oder aus dem Ausland kamen. In Summe hielten wir 2012 bei 27 Medizinabsolventen pro 100.000 Einwohner - bei mehr als doppelt so vielen wie im globalen Schnitt. Wenn von diesen ein gewisser Anteil abwandert, entsteht noch lange keine prekäre Versorgungslage.

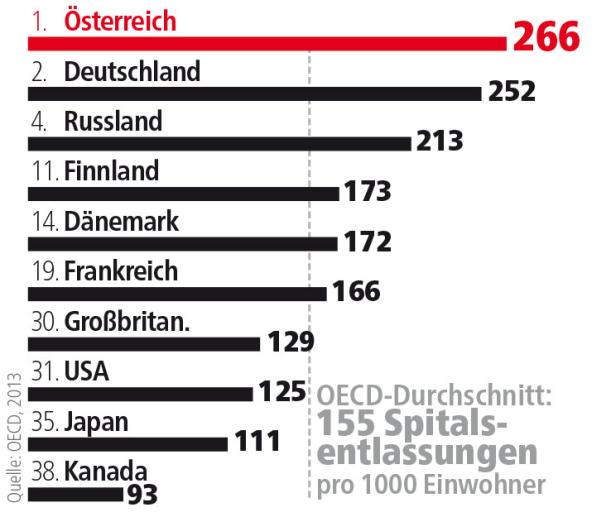

Österreich hat somit überdurchschnittlich viele gut entlohnte Spitalsärzte. Österreich hat aber auch außerordentlich viele Spitalsbetten, die ja von jemandem betreut werden müssen, sowie die meisten Klinikaufenthalte auf dem gesamten Planeten. An der Quantität gebricht es also kaum, wohl eher an den Strukturen. Eine Möglichkeit gegenzusteuern, wäre das lange erhobene Postulat, den niedergelassenen Bereich zu stärken. Doch hier blockieren die Ärztekammern erneut.

Viertens: Das Märchen von der Ausrottung des Hausarztes

In einem Bereich könnte tatsächlich ein Ärztemangel erwachsen: unter den knapp 14.300 Allgemeinmedizinern, namentlich am Land. Fast ein Drittel erreicht in den kommenden Jahren das Pensionsalter, und schon jetzt haben Gemeinden Schwierigkeiten, Praxen nachzubesetzen. Hinzu kommt die eher triste Einkommenslage vieler Hausärzte. Ein solider Verdienst ist fast nur durch den Betrieb von Hausapotheken oder ein breites Sortiment von Alternativmedizin möglich.

Nun gibt es seit fast 100 Jahren ein Konzept, das gleich zwei Problemfeldern begegnen will - dem Einzelkämpfertum des Allgemeinarztes sowie dem Wunsch, Spitäler zu entlasten und Patienten in den niedergelassenen Bereich zu lenken. "Primary Health Care“ heißt diese Idee, und auch in Österreich existiert nun ein Gesetzesentwurf zur Schaffung von Primärversorgungseinrichtungen: zur Gründung von Gruppenpraxen oder Netzwerken von Ärzten, die im Team arbeiten, Strukturen teilen und attraktive Öffnungszeiten anbieten.

Das ist im Grunde sinnvoll und für die Kammer folgerichtig ein Anlass, mit Trillerpfeifen und Trommeln auf die Straße zu gehen, um die "Ausrottung des Hausarztes“ auszurufen. Kandidat Johannes Steinhart legt sich hier mächtig ins Zeug - obwohl er, wie ein internes Protokoll belegt, dem Konzept in Bezug auf zwei solche Zentren im Jänner 2015 noch wohlwollend gegenüberstand, weil wesentliche Bedenken ausgeräumt worden seien.

Was stört die Kammer? Zum einen wird beklagt, potente Zentren seien eine destruktive Konkurrenz für den klassischen Hausarzt und würden ihn gnadenlos verdrängen. Dieses Argument zieht kaum, denn die Szene der Allgemeinmediziner dünnt ja jetzt schon aus, und die Gründung von Primärversorgungszentren ist nicht die Ursache dafür, sondern wäre vielmehr eine Antwort darauf.

Zweitens wird das Gespenst gieriger Großkonzerne beschworen, die mit ihrer Marktmacht das Land überrollen und die kleinen Praxen umbarmherzig niederwalzen. Solchen Ansinnen schiebt der Gesetzesentwurf aber einen Riegel vor. Möglich wäre indes, dass nicht Ärzte solch ein Zentrum betreiben, sondern Unternehmer, die dafür eine Gmbh gründen und Mediziner anstellen. Dass diese Vorstellung der Ärztekammer missfällt, ist klar: Dann wäre die Wirtschaftskammer als Ansprechpartner bei Verhandlungen an Bord - und das diesbezügliche Monopol der Ärztevertreter unterlaufen.

Allerdings verstehen nüchtern gepolte Mediziner nicht, dass sich, sofern von allen Seiten vernünftige Lösungen gewünscht sind, tatsächliche Stolpersteine nicht flugs aus dem Weg räumen lassen - etwa indem die Leitung von Praxiszentren Ärzten vorbehalten bleibt. Diese und andere Hürden müssten sich im Wege sachlicher Verhandlungen bewältigen lassen, meint etwa Gerald Radner, Gynäkologe und selbst im Vorstand der Wiener Ärztekammer, der für mehr Mäßigung bei den Debatten plädiert.

Gewiefte Taktierer wissen freilich, dass es stets zwei Varianten gibt: Man kann berechtigte Kritik an begründeten Missständen üben und konstruktiv an deren Beseitigung mitwirken. Oder man kann eine Situation bewusst eskalieren lassen.

Dieser Artikel stammt aus dem profil Nr. 12 vom 20.3.2017. Das aktuelle profil können Sie im Handel oder als E-Paper erwerben.